L'adaptation de La Symphonie pastorale (田園交響曲) par Satsuo Yamamoto

« L’après-midi, Gide nous emmène voir la présentation devant un tout petit comité, d’un film japonais tiré de La Symphonie pastorale. Images et acteurs sont excellents dans l’ensemble. La transposition du sujet est telle qu’on ne reconnaît plus rien de ce qui le fit choisir par son auteur : le pasteur devient un instituteur, son fils un frère cadet — la préoccupation d’évangélisation y est constante, etc. etc. Mais l’intérêt se maintient tout le temps, et on comprend quel extraordinaire sujet de film cela pourrait être ! Nous en reparlerons beaucoup après […]. » (Cahiers de la Petite Dame, t. III, p. 136)

Comme son nom l’indique, le film japonais La Symphonie pastorale [Den’en kōkyōgaku, 田園交響曲] de Satsuo Yamamoto (1910-1983), sorti en 1938 au Japon (et commenté dès cette date par la revue cinéphile hebdomadaire Pour vous), est une adaptation cinématographique du livre d’André Gide1 — la première, il faut le souligner, de toutes les œuvres de l’écrivain. C’est aussi le premier film japonais jamais présenté en France2. Yamamoto, dont c’est le troisième long-métrage seulement, n’est pas précisément connu pour cela — excepté peut-être dans l’hexagone — même si c’est ce film qui l’a fait connaître à l’étranger. Encore jeune en 1938, le réalisateur officiera surtout après la guerre, en représentant incontournable du courant communiste et de la veine sociale — ce qui lui fait un point commun, anachronique, avec le Gide du début des années 1930. Inscrit au PC japonais en 1947, il « signa des films militants efficaces3 » qui semblent se caractériser par leur réalisme et leur sincérité — mais aussi quelques films de ninja ! Pionnier d’un cinéma indépendant des grandes compagnies, il y défend particulièrement l’antimilitarisme et les luttes politico-sociales. Quartier sans soleil [Taiyo no nai machi, 太陽のない街], sorti en 1954, est sa réalisation la plus connue, d’ailleurs basée sur un livre4.

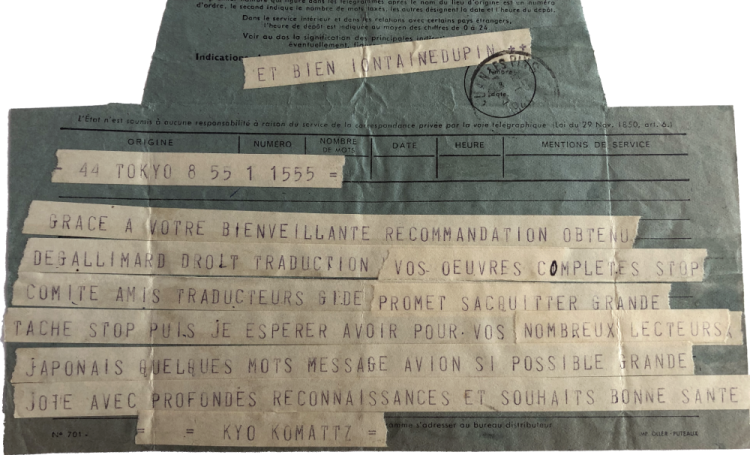

Il est surprenant de savoir que Yamamoto a fait ce film sans en informer, en amont et en France, les principaux intéressés ! C’est ce que révèle l’article de Doringe :

Un beau jour, André Gide, que le cinéma ne préoccupait pas outre mesure, reçut de l’Empire du Mikado une enveloppe contenant dix photos. Très belles d’ailleurs, et très réussies. Dix photos d’un film tourné à Tokyo… et qui n’était autre que La Symphonie pastorale. Ni l’auteur ni l’éditeur du livre ne se doutaient de la chose ; ils en demeurèrent quelque peu sidérés.

En effet, Gide reçoit d’Osaka une lettre en « Japanized English » d’un certain Yoshio Sano, datée du 11 juin 1938, lui annonçant l’adaptation de son livre à l’écran, en japonais, par la compagnie Toho5. Le bonhomme est lié au quotidien national Asahi Shinbun et a assisté la veille à l’avant-première du film : « Ceci est le résultat, écrit-il, de l’admiration croissante de nos jeunes générations pour vous et pour vos œuvres ». Cette entreprise lui semblait courageuse, car « votre esprit et votre pensée sont si subtiles et profonds que leur représentation à l’écran frise l’impossible ». Pourtant, et au contraire, il a été très ému par ce qu’il a vu : le réalisateur a « réussi à exprimer vos idées, jusqu’à un certain point, à l’exception de quelques transcriptions vers la fin ». Et de réclamer à Gide une « critique stricte » du film lorsqu’il le lui montrera, en échange de « some sheets of the steal » — sans doute les dix photographies évoquées par Doringe. L’histoire peut commencer.

L’adaptation que Yamamoto propose — le scénario est l’œuvre de Chikao Tanaka — s’appuie sur une transposition à la fois géographique et sociale6 : le lieu n’est plus la Suisse mais le Japon (plus exactement Hokkaido, l’île septentrionale de l’archipel), et le pasteur est devenu un instituteur, fervent chrétien. Si le récit de Gide est rétrospectif, ce n’est pas le cas du film, qui débute directement par la rencontre avec la jeune aveugle, un soir froid et surtout neigeux de l’hiver, comme dans le livre. On y insiste néanmoins sur le travail d’écriture personnelle du personnage principal, prénommé Tosaku (et appelé Sensei, i.e. « professeur »), dont on voit régulièrement les cahiers de notes, sur lesquels se base l’ouvrage.

L’« être incertain » qui va devenir l’objet de toute l’attention entre dans le foyer.

Gide écrit : « Il était l’heure de souper. Ma protégée [Gertrude], vers laquelle notre vieille Rosalie, tout en nous servant, jetait force regards hostiles, dévora goulûment l’assiette de soupe que je lui tendis. » Yamamoto, de son côté, offre une scène très développée autour de la nourriture : plusieurs personnes observent en silence, tels des scientifiques, le comportement de la jeune aveugle face à l’arrivée d’un plateau sur lequel sont posées diverses choses à manger. Celle-ci réagit d’abord à l’odeur, et approche craintivement sa main. Elle sent sous ses doigts un bol de riz et des baguettes, mais au moment où elle s’en empare, l’horloge de la pièce se met à sonner, et elle lâche tout dans un mouvement de frayeur. Après l’odorat puis le toucher, le sens de l’ouïe est convoqué : preuve est ainsi faite qu’elle n’est pas sourde, comme on semblait le croire. Se penchant à nouveau vers le plateau, elle est effrayée cette fois par une lumière qui vient d’être allumée – un genre de pré-vision de sa future guérison post-opératoire. Reste enfin le goût : Yukiko (car tel est le prénom qui lui est attribué, yuki (雪), signifiant « neige7 ») avale son riz avidement, mais à vrai dire sans le « goûter ».

L’expression indifférente, obtuse de son visage, ou plutôt son inexpressivité absolue glaçait jusqu’à sa source mon bon vouloir. Elle restait tout le long du jour, auprès du feu, sur la défensive, et dès qu’elle entendait nos voix, surtout dès que l’on s’approchait d’elle, ses traits semblaient durcir ; ils ne cessaient d’être inexpressifs que pour marquer l’hostilité ; pour peu que l’on s’efforçât d’appeler son attention elle commençait à geindre, à grogner comme un animal. Cette bouderie ne cédait qu’à l’approche du repas, que je lui servais moi-même, et sur lequel elle se jetait avec une avidité bestiale des plus pénibles à observer. […] Les premiers sourires de Gertrude me consolaient de tout et payaient mes soins au centuple. Car “cette brebis, si le pasteur la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les quatre-vingt-dix-neuf autres qui ne se sont jamais égarées”. Oui, je le dis en vérité, jamais sourire d’aucun de mes enfants ne m’a inondé le cœur d’une aussi séraphique joie que fit celui que je vis poindre sur ce visage de statue certain matin où brusquement elle sembla commencer à comprendre et à s’intéresser à ce que je m’efforçais de lui enseigner depuis tant de jours.

Le 5 mars. J’ai noté cette date comme celle d’une naissance. C’était moins un sourire qu’une transfiguration. Tout à coup ses traits s’animèrent, ce fut comme un éclairement subit, pareil à cette lueur purpurine dans les hautes Alpes qui, précédant l’aurore, fait vibrer le sommet neigeux qu’elle désigne et sort de la nuit ; on eût dit une coloration mystique ; et je songeai également à la piscine de Bethesda au moment que l’ange descend et vient réveiller l’eau dormante. J’eus une sorte de ravissement devant l’expression angélique que Gertrude put prendre soudain, car il m’apparut que ce qui la visitait en cet instant, n’était point tant l’intelligence que l’amour. Alors un tel élan de reconnaissance me souleva, qu’il me sembla que j’offrais à Dieu le baiser que je déposai sur ce beau front.

L’adaptation japonaise transpose l’aspect bestial du personnage du côté de la violence : la servante de la famille est battue par la jeune fille lorsqu’elle tente de la laver. Ce n’est pas montré mais rapporté par la victime, qu’on voit panser ses blessures, et relayé par la femme de l’instituteur, qui redoute de voir sa domestique quitter la maison. Un peu plus tard, Yukiko, à qui la fille de Tosaku a prêté sa poupée, casse maladroitement le bras du jouet. Mais, dans la même scène, surgit la « transfiguration » évoquée dans le récit : malgré le chagrin qu’elle ressent devant sa poupée cassée, la fillette, au moment de franchir la porte, dit bonsoir à l’aveugle qui, alors, non seulement se met à sourire, mais lui dit bonsoir à son tour, trouvant l’expression orale (on ne sait pas si elle a jamais parlé) en même temps que l’expression du visage.

Si, dans le texte de Gide, le fils aîné du pasteur tombe amoureux de Yukiko, la version nippone invente plutôt un frère à l’instituteur, alias Shinji — il aurait été impossible de confronter un père à son fils, affirme l’article de Doringe. Shinji, en bon représentant du sexe masculin — la caméra insiste sur le regard appuyé qu’il porte sur la jeune femme —, révèle à Yukiko ce que Tosaku lui cache : le monde n’est pas seulement beau, il connaît le péché et le crime. Et celle-ci de lui demander ouvertement (ce qui n’est nulle part mentionné dans le texte) : « qu’est-ce que le péché ? — Tu ne sais rien encore si tu ne sais pas cela. » La cruauté de sa révélation est perceptible, d’autant plus qu’un instant plus tard, on le voit enlacer Yukiko de force. Shinji incarne absolument la facette terrible de l’humanité, dont l’instituteur a souhaité prémunir sa protégée. Il est en cela diamétralement opposé au personnage gidien du fils, Jacques, qui aime et respecte la jeune femme.

Et cette parole du Christ s’est dressée lumineusement devant moi : “Si vous étiez aveugles, vous n’auriez point de péché.” Le péché, c’est ce qui obscurcit l’âme, c’est ce qui s’oppose à sa joie. Le parfait bonheur de Gertrude, qui rayonne de tout son être, vient de ce qu’elle ne connaît point le péché. Il n’y a en elle que de la clarté, de l’amour.

Rien, dans le film de Yamamoto, n’évoque la différence entre le Christ et saint Paul tel que l’écrivain français l’expose dans son récit. Une différence liée à la conversion, on ne peut plus emblématique, du fils du pasteur au catholicisme, acte qui n’a pas d’équivalent dans le scénario. Dans le film, il n’y a qu’une différence de point de vue, moins théorique/philosophique, plus terre à terre, entre l’instituteur et son frère autour de la question : est-ce que le fait de voir rendrait Yukiko heureuse ? Son innocence et sa pureté ne sont-ils pas son bonheur ? D’ailleurs le film fait dire à l’aveugle qu’elle « veut voir son visage, celui de sensei », ce que Gide n’a jamais écrit : le point de vue du récit reste celui du narrateur/pasteur, qui redoute véritablement que Gertrude devienne voyante, dans tous les sens du terme (sur le monde, sur leur amour, sur elle-même, sur sa famille, etc.).

Le film japonais escamote le baiser entre les deux principaux protagonistes, qui vit de trois mots mais constitue nécessairement un événement. Et surtout l’amour qu’ils se portent, inconscient puis avoué. On y parle un peu d’amour, mais peu tout de même en comparaison du livre. Yamamoto semble vouloir laisser à Yukiko son statut de personnage absolument pur, qui, à aucun moment, n’a idée du fait que cet amour peut être envisagé comme un péché. On ne perçoit pas chez elle la désillusion, la tristesse, la découverte de ce « secret » qu’est l’existence du mal. Le livre de Gide montre une exaltée sur sa couche, terrassée finalement par le délire et l’accablement. La fin de l’héroïne dans le film n’atteint pas cette dimension et s’endort presque paisiblement. Plus exactement, elle semble mourir plutôt d’épuisement, malgré elle. Le désir de se donner la mort n’est pas là.

En revanche, l’opération des yeux, totalement absente du récit, devient un élément narratif majeur du film de Yamamoto. Gide écrit : « Gertrude est entrée hier à la clinique de Lausanne, d’où elle ne doit sortir que dans vingt jours. J’attends son retour avec une appréhension extrême. Martins doit nous la ramener. Elle m’a fait promettre de ne point chercher à la voir d’ici-là. / Lettre de Martins : l’opération a réussi. Dieu soit loué ! » Le scénario invente tout de cette élision : on voit la jeune femme attendre dans sa chambre d’hôpital, appréhender, avoir peur. Le frère lui rend visite, sans oser finalement entrer la voir. L’opération est minutieusement, longuement filmée, ainsi que son réveil, le cérémonial de l’enlèvement des bandeaux, la découverte de la vue. Le film rend donc visible, donne donc à voir le moment où celle-ci advient, c’est-à-dire un moment profondément cinégénique — ce qui est montré épouse avantageusement le médium.

Yukiko a jusqu’à présent toujours eu les yeux fermés, ce qui n’est pas, on le sait, une nécessité lorsqu’on est aveugle. De toute évidence, c’est un parti pris symbolique : elle ouvre pour la première fois les yeux à la suite de l’opération, jetant son nouveau regard, un regard flou et circulaire, sur ce qui l’entoure. Elle croit voir le visage de Tosaku, mais non, elle se trompe et se rend compte de son erreur en y posant les mains : il s’agit de son frère, Shinji ; et elle en pleure. Contrairement au livre de Gide, jamais elle ne verra les traits du sensei bienfaiteur.

Peu après, la jeune femme décide, sans prévenir personne, de retourner chez l’instituteur8, seule, traversant le pays en le voyant pour la première fois — lui faisant ainsi percevoir un monde agressif, bruyant, agité, en un mot : effrayant. Arrivée à bout de forces, elle s’affale devant la maison, mais une tempête de neige fait rage et la fera mourir d’être restée inanimée trop de temps sous la neige. Sa mort n’est pas un suicide, comme le sous-entend l’œuvre gidienne, mais bien plus de l’ordre de l’accident.

Que « voit »-elle au moment de mourir ? Ses yeux sont fermés, elle les ouvre, et défile une succession de souvenirs heureux : le spectateur a déjà vu ces scènes durant le film, par ses propres yeux non malades ; la jeune femme semble les voir à son tour, mais il ne peut s’agir que de ce qu’elle a perçu de ces moments par l’intermédiaire de ses autres sens. Une confusion s’instaure alors : elle a dit souhaiter voir ardemment le visage de l’instituteur. Ici, cela arrive par la magie du cinéma, sans qu’on sache si cela est vrai (elle l’a peut-être vu à son chevet, car il a dû y passer un moment) ou s’il s’agit d’un rêve. Non, il me semble plus cohérent de maintenir qu’elle ne verra jamais le visage de Tosaku.

Avant l’opération, le pasteur pensait ceci : « Seigneur, je ne sais plus… Je ne sais plus que Vous. Guidez-moi. Parfois il me paraît que je m’enfonce dans les ténèbres et que la vue qu’on va lui rendre m’est enlevée. » Et en effet, la fin du film le montre, après la mort de Yukiko, fermant doucement les yeux.

Digression cinémato-nippo-gidienne hivernale

À propos de cette adaptation nippone de La Symphonie pastorale, on pourrait s’interroger sur l’emploi d’un scénario issu de la littérature, doublé du fait qu’il s’agit de littérature française9. Le petit ouvrage universitaire Le Cinéma japonais de Max Tessier nous apprend qu’il ne faut précisément pas s’en étonner.

Tout d’abord, les origines du cinéma au Japon sont inextricablement liées au théâtre. « L’essentiel du cinéma populaire plongeait ses racines dans le répertoire inépuisable du kabuki, dont le plus célèbre exemple reste Les Quarante-sept Rônins, pièce d’abord créée au théâtre de marionnettes Bunraku en 1748, puis reprise au kabuki avec un succès jamais démenti jusqu’à aujourd’hui10. » Cette histoire plus ou moins légendée engendrera nombre de pièces de théâtre dès après les événements qu’elle relate (début du xviiie siècle) et, une fois le cinéma créé, fera l’objet de dizaines de films l’adaptant. Elle ira jusqu’à « détermine[r] une fois pour toute la structure de base du jidai-geki (i.e. film d’époque11) ». La base du cinéma japonais est donc un récit traditionnel de théâtre, une histoire fictionnelle — j’aimerais dire romancée — connue de tous. Pour reprendre les mots de Max Tessier, « les adaptations littéraires […] sont le ferment du cinéma japonais, avec le théâtre12 ».

J’y ajouterai ceci : jusque dans les années 1930, les salles obscures japonaises connurent ce qu’on appelait les benshis (qui signifie littéralement « hommes parlants »), c’est-à-dire des personnes qui racontaient les films, alors muets. Ils connurent une incroyable popularité. Bref ces gens tenaient la position du narrateur de roman. Comment ne pas, alors, apprécier de voir des œuvres écrites transposées au cinéma ?

De fait, les adaptations littéraires sont légion dans le cinéma nippon dès son origine. Et les réalisateurs se tournent non seulement vers des textes nationaux, mais aussi vers des œuvres étrangères, parmi lesquelles des françaises : Kenji Mizoguchi, par exemple, a porté à l’écran en 1923 Une aventure d’Arsène Lupin d’après Maurice Leblanc !, et, trois ans avant La Symphonie pastorale, a adapté Boule de suif de Maupassant sous le titre Oyuki la vierge. En 1931, Tomu Uchida, auteur de nombreuses adaptations littéraires de toutes origines, a réalisé une version des Misérables de Victor Hugo, intitulée Jean Valjean.

En 1951, à la Mostra de Venise, c’est une adaptation littéraire (nationale cette fois) précisément, qui fait connaître le cinéma japonais en Occident : le scénario de Rashômon de Akira Kurosawa provient d’une nouvelle de Ryunosuke Akutagawa. Le même cinéaste adapte L’Idiot de Fédor Dostoïevski juste après, et, plus tard, Les Bas-Fonds de Maxime Gorki, mais aussi des œuvres de William Shakespeare : Macbeth dans Le Château de l’araignée, puis Le Roi Lear dans Ran, tous deux transposés dans le Japon de l’époque médiévale. Il y a encore, par exemple, Onimaru (1988) de Kiju Yoshida, adaptation des Hauts de Hurlevent d’Emily Brontë également dans le Japon du Moyen Âge.

Citons aussi quelques films issus du « répertoire » japonais : Le Grondement de la montagne de Mikio Naruse (1954), basé sur le roman éponyme de Yasunari Kawabata ; Feux dans la plaine de Kon Ichikawa (1959), d’après le célèbre texte de Shohei Ooka ; ou encore Le Dit du Genji de Kimisaburo Yoshimura (1951), à partir de cette œuvre majeure de la littérature nippone. Le même a été inspiré à deux reprises par Kawabata, avec Nuées d’oiseaux blancs (1953) et Les Belles Endormies (1968). La Femme des sables est une adaptation du roman de Kobo Abe par Hiroshi Teshigawara, sortie en 1964, qui donnera à ce cinéaste une renommée internationale. Shohei Imamura propose encore Pluie noire (1989), d’après le roman de Masuji Ibuse, au sujet des hibakushas, victimes du nuage atomique qui se sont retrouvées rejetées par la société — paru en 1966 au Japon, l’ouvrage a été traduit rapidement en français, en 1972. Et même dans le domaine du cinéma d’animation, il existe des adaptations de livres, comme Le Tombeau des lucioles (1988) d’Isao Takahata, réalisé à partir de la terrible et bouleversante nouvelle La Tombe des lucioles d’Akiyuki Nosaka, qui traite elle aussi des bombardements historiques d’août 1945 sur l’archipel.

Plus près de nous, et parce que c’est le principe même d’une digression, j’aimerais évoquer le cinéaste Ryusuke Hamaguchi, auteur pour l’instant d’un petit nombre de films, dont deux sont issus de livres : si le sublime Senses (2015) ne l’est pas, c’est le cas de Asako I & II (2018), adaptation du roman Netemo sametemo de Tomoka Shibasaki, et de Drive my car (2021), d’après une nouvelle de l’écrivain Haruki Murakami.

Pour le film Drive my car, l’intrigue se résume assez vite : un homme du monde du théâtre vit sous des apparences heureuses avec sa femme. Les relations sexuelles qu’ils entretiennent sont un peu spéciales (mais pas tordues). Celle-ci meurt brutalement d’un accident cérébral. Deux ans plus tard, se remettant difficilement de ce décès, l’homme est sollicité pour monter une pièce — Oncle Vania — à Hiroshima. Il a l’obligation d’être accompagné tous les jours sur le lieu de répétition par une personne chargée de conduire sa voiture — une vieille voiture à laquelle il tient beaucoup — à sa place. Son chauffeur est une jeune femme. Peu à peu, ils vont se confier mutuellement des choses cruciales de leur vie, qui vont les changer tous deux.

Comme dans La Symphonie pastorale — mais la comparaison s’arrête là —, la première décision d’adaptation a été de supprimer un élément de base du texte dont le film est tiré : le récit de la nouvelle de Murakami est rétrospectif, puisque le récit commence alors que la femme du comédien est déjà morte. Le film débute, lui, par la description de la vie commune du couple.

En outre, il me paraît important d’indiquer que le scénario donne vie à quelque chose qui n’était qu’imaginé mentalement dans la nouvelle : le fait que l’épouse du comédien a eu des aventures hors mariage. Le film montre une scène explicite — l’homme la surprend secrètement en train de faire l’amour avec son dernier amant —, alors que le texte dit ceci : « Imaginer sa femme dans les bras d’un autre homme lui était évidemment douloureux. Il était impossible que cela ne le soit pas. Lorsqu’il fermait les yeux, des images concrètes d’elle avec d’autres lui traversaient la tête. Il ne pouvait empêcher son esprit de créer ces scènes, même s’il aurait préféré ne pas les voir. Son imagination, tel un instrument coupant acéré, le torturait sans pitié, longuement. » D’ailleurs, une partie importante de la nouvelle est consacrée au pseudo-lien amical que l’homme va entretenir, une fois sa femme morte, avec ce dernier amant — une tentative comme une autre pour essayer de comprendre pourquoi sa femme a couché avec d’autres. Le film, s’il l’évoque bien, ne s’y attache pas autant.

Ce qui est certain, c’est que la nouvelle est définitivement centrée sur le comédien, qui se livre à la jeune femme chauffeur. On ne sait presque rien d’elle. Le film, lui, développe considérablement son personnage comme son rôle dans l’histoire. Le scénariste s’est donc employé à créer entièrement un complément au récit de Murakami, dans lequel on s’intéresse à la vie de ce personnage, et à inventer un véritable échange entre les deux, dans une voiture qui a la fonction d’un cocon — ils en sortiront transformés.

L’adaptation cinématographique offre une envergure et une ampleur à une nouvelle qui, à mes yeux, se prête plus à l’image qu’à l’écriture, du moins dans sa traduction française. La seconde partie du film déploie une autre belle invention des scénaristes (le réalisateur lui-même et Takamasa Oe) : tout le travail de lecture à la table autour de la pièce de Tchekhov, réunissant une troupe constituée de gens venus de tous les horizons, au-delà des frontières du Japon mais aussi au-delà des frontières du théâtre conventionnel : l’une des comédiennes est muette et parle donc en utilisant la langue des signes. Merci Hamaguchi, qui a obtenu le prix du meilleur scénario au Festival de Cannes 2021.

Ma digression ne serait pas complète si je ne mentionnais d’autres films nippons formidables que j’ai vus récemment et qui, ceux-là, ne sont liés à aucune œuvre littéraire : Hospitalité de Kôji Fukada (2010) et Tokyo Sonata de l’autre Kurosawa du cinéma, Kiyoshi (2008).

Dans des genres diamétralement opposés (une comédie satirique et un drame onirique), ils partent tous deux d’une situation banale qui se déglingue peu à peu, jusqu’à dégénérer complètement. Dans les deux, l’impossibilité de dire est fondamentale. Dans les deux, transparaît une critique du fonctionnement humain de leur société, à l’origine de tant de souffrances psychologiques profondes. Le second film en particulier, s’il se résout par ailleurs en une fin magique, décrit sans fard des comportements caractéristiques : rapport à la loi sociale, rapport au travail, rapport homme-femme, rapport père/mère-enfant, rapport à la parole, rapport à la honte, rapport à la violence, etc.

Ceci pour, en guise de conclusion, vous conseiller la lecture archi-instructive sur ces sujets du livre Homo japonicus de la sociologue Muriel Jolivet13, recueil d’un flot de témoignages d’hommes japonais qui offre un portrait on ne peut plus riche, éloquent et frappant (mais encore bouleversant) de ce pays qui, je n’ai jamais su vraiment pourquoi, me fascine.

[1] Je suis très redevable aux archivistes de la fondation Catherine Gide qui ont largement déblayé le terrain dans leur article sur ce film, en matière de bibliographie.

[2] http://cinema.encyclopedie.personnalites.bifi.fr/index.php?pk=10869

[3] Max Tessier, Le Cinéma japonais, Paris, Armand Colin, 2e éd., 2008, p. 35.

[4] Il s’agit d’un roman japonais écrit par un ouvrier-typographe relatant une longue grève dans une imprimerie. Yamamoto sait de quoi il parle puisqu’il a quitté la Toho à la suite de celles des années 1947-1948 organisées par le PC japonais et les syndicats.

[5] Lettre conservée à la fondation Catherine Gide sous la cote K-02. La Toho était l’une des trois Majors (société de production de cinéma) japonaises à l’époque, et l’est encore aujourd’hui.

[6] Le film est visible dans une version maladroitement sous-titrée en anglais mais qui a le grand mérite d’exister : https://www.youtube.com/watch?v=VES8J1mR8o8. (Amateurs d’images de qualité s’abstenir.)

[7] ko (子), formant la terminaison de prénoms féminins, signifie « enfant ».

[8] Elle a visiblement été mariée au frère, d’après ce Yoshio Sano écrit à Gide dans sa lettre du 11 juin 1938 : « […] tragedy in your original is converted to the happy-ending, as she is married to her benefactor’s brother through great harassing agony as to her loving sentiment to her benefactor […] » (fondation Catherine Gide, K-02). Les sous-titres ne le disent pas : Tosaku décide de la laisser à Tokyo aux bons soins de son frère pour qu’elle puisse y étudier. Mais les acteurs en disent peut-être plus que les sous-titres ? Si c’est le cas, une « fin heureuse » n’est sans doute pas la formule appropriée.

[9] Au sujet de l’adaptation d’un texte de Gide, je renvoie à l’article « Gide-Japon / aperçu du lectorat nippo-gidien » : l’écrivain français était très prisé au Japon. Dès 1935, ses œuvres complètes furent traduites. Mon étonnement quant au choix de cet auteur n’a donc pas lieu d’être.

[10] Max Tessier, Le Cinéma japonais, op. cit., p. 18.

[11] Ibid.

[12] Ibid., p. 22.

[13] Arles, Éditions Philippe Picquier, 2000.