« Aucun pays d’Europe ne peut prétendre à un progrès en s’isolant »

André Gide, 1923

Nous célébrons aujourd’hui la journée de l’Europe. 70 ans de solidarité, comme on peut le lire dans de nombreux médias. En ce moment de fragilité collective, le choix de cette formule semble prendre une résonance particulière. Les images le confirment, établissant un parallèle entre Robert Schuman, qui signe ce qui est considéré comme l’acte de naissance de l’Union européenne, et les soignants. « Relisons Schuman et sortons ensemble de la crise » : multiples variantes de ce titre figurent dans les pages des journaux. Multiples sont aussi les adjectifs associés à ce mot, qui ne cesse d’étendre son empire. Sanitaire, économique, politique, sociale, la crise nous fait basculer, en tant qu’Européens, vers un futur qui apparaît dense d’incertitudes. Mais qu’en est-il de nos jours de cette autre crise dont parlait Valéry, qu’il estimait comme étant la plus profonde : la « Crise de l’esprit » ?

L’appel à la solidarité des peuples du continent remonte loin dans le temps. Avant tout accord de nature politique, les intellectuels et les écrivains se sont engagés pour établir une entente fondée sur le partage d’un savoir et d’une culture communs. Parmi eux, Valéry, qui a participé activement à de nombreuses initiatives publiques, contribuant à défendre et promouvoir les valeurs européennes*. De cette génération fait également partie André Gide, plus réticent envers les pétitions et les manifestes, mais non moins investi dans l’analyse du sort de celle qu’il considère, malgré le désastre de la guerre qui vient alors de s’achever, comme une « heureuse proportion de terre ». L’expression est tirée de l’article « L’Avenir de l’Europe », que l’écrivain confie à la Revue de Genève en 1923. Par le truchement du dialogue, comme il en a l’habitude, il plaide en faveur d’une Europe forte de son hétérogénéité première.

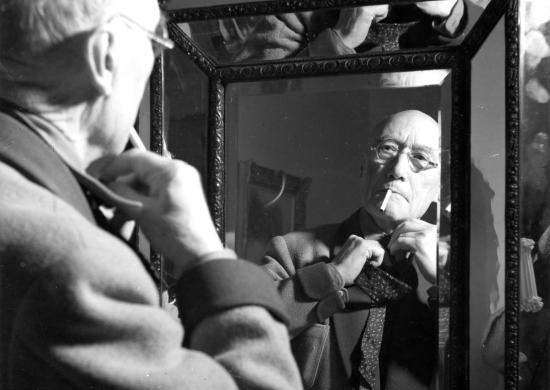

En une dizaine de pages, Gide nous livre l’essentiel de sa réflexion, avec des formules particulièrement puissantes, dont une parution récente a saisi l’essentiel : je pense à la petite anthologie Ils ont rêvé l’Europe, publiée par les Éditions Bayard, avec une préface de Christiane Taubira. Notre auteur figure à côté de Romain Rolland, Jules Romains, Stefan Zweig et d’autres représentants de l’intelligentsia de l’entre-deux-guerres. Il n’est pas inutile de rappeler également le nom de Klaus Mann, qui définit Gide comme un « grand Européen », à la fois par sa personnalité, son inlassable esprit de découverte, et par la force de sa parole, dont sa génération a recueilli l’héritage. Les contours de cette silhouette, dessinée en 1929, à la veille d’une décennie noire de l’histoire mondiale, émergent avec netteté dans les pages du volume édité par Martina Della Casa, André Gide, l’Européen, paru chez les Classiques Garnier en 2019.

Nous voici revenus au présent ; il ne s’agit pas que d’une question d’époque. Dans ses articles critiques et dans son Journal, sans oublier ses fictions, Gide nous livre une pensée qui, tout en étant datée historiquement, n’a rien perdu de son actualité. Face à une situation qui exacerbe le caractère irréductible des nations, il faut certes repenser à la solidarité promue par Schuman, mais sans oublier celle, éminemment culturelle, dont Gide a été l’un des porte-paroles.

* On attend la parution prochaine du volume édité par Paola Cattani : Paul Valéry, L’Europe et l’Esprit: Écrits politiques (1896-1945), Paris, Gallimard, 2020.