André Gide, Prix Nobel de littérature en 1947 : sept volumes parus dans la Bibliothèque de la Pléiade (et un « Album » qui lui est consacré), un grand nombre d’éditions en poche, une centaine de Correspondances publiées, un style inimitable, un questionnement sans compromissions, une morale de l’effort et un anticonformisme émancipateur peuvent servir d’exemple – si l’on prend la peine de s’intéresser à son œuvre.

André Gide (1869-1951) est l’auteur d’une œuvre littéraire importante avec un volet fictionnel (romans et récits), scénique et poétique, un volet critique, avec l’essai, un volet de traductions et un volet épistolaire. Tous ses éléments méritent attention et pourront s’associer à des études transgenres et interdisciplinaires. Le style de Gide a été peu étudié, ni ses nombreuses lettres, alors qu’il échangeait avec des écrivains, des artistes, des éditeurs de plusieurs continents. Tel un grand Européen du XVIIIe siècle – comme Leonhard Euler, Daniel Bernouilli – il était en rapport régulier avec bien des personnalités du monde littéraire, culturel et artistique sur tout le continent. Il a adapté sa langue à ses destinataires et un examen approfondi permettra de suivre comment le style épistolaire a pu migrer dans ses œuvres. L’écrivain a renouvelé la littérature française et européenne, il a tenté des expériences nouvelles dans le domaine du théâtre. Le critique et l’essayiste renvoie à une époque qui proposait des textes qui ont valeur d’œuvres d’art. Voici des chantiers prometteurs pour les chercheurs qui disposent de nombreuses études, expositions, manifestations culturelles récentes dont nous proposons de présenter quelques-unes dans ce qui suit.

Deux lignes de force se cristallisent à nos yeux. D’abord, l’intérêt accru pour l’épistolaire : négligée pendant longtemps, considérée au mieux comme un complément de la biographie, la lettre a aujourd’hui acquis un statut littéraire propre. Cette valorisation se répercute sur Gide, épistolier infatigable. Il faut signaler la publication (ou la refonte) de deux Correspondances importantes, mais également deux anthologies de lettres (l’une générale, l’autre avec des peintres connus de Gide). À ces éditions, s’ajoutent les actes d’un colloque intitulé André Gide dans ses lettres, édités sous la direction de Paola Codazzi.

L’autre ligne de force, nous la voyons dans une approche critique novatrice proposée par le Groupe de recherche « Gide-Remix » de l’Université de Haute-Alsace. Sans rompre avec les formes orales et visuelles traditionnelles de la critique (colloques, séminaires, expositions…), cette équipe a questionné Gide par le recours à d’autres disciplines. L’entreprise « ouvre » l’œuvre gidienne à des personnes qui ne la connaissent pas ou peu.

Expositions, colloques, journée d’études, performances

L’exposition organisée par Alban Cerisier à la Galerie Gallimard, André Gide, l’inattendu[2], a offert plusieurs portraits « inattendus » de l’écrivain, en particulier celui de Maurice Denis – peu connu (1892) –, ou un instantané surprenant de Raymond Queneau (de 1948), des dessins de Mac Avoy, etc. S’y ajoutent des pages de manuscrits pour partie inédits, sur Whitman, Goethe, Nietzsche… L’exposition ne s’est pas limitée aux éditions rares : elle mettait en valeur des vêtements et des objets ayant appartenu à l’écrivain, ainsi que ses masques mortuaires, et ceux de Beethoven, de Leopardi et de Goethe.

Deux artistes, Juliette Solvès et Pierre Antonelli, ont prolongé l’hommage patrimonial par la présentation de leurs œuvres, spécialement conçues pour cette commémoration, avec le soutien de la Fondation Catherine Gide[3]. Dans « Je rêve », Pierre Antonelli (Strasbourg) cherche astucieusement à explorer les images qui se dissimulent dans la langue gidienne. Il demande : « Voit-on “Je rêve” comme une image et/ou un texte transcrit ? » Vaste question, à laquelle répond, d’une manière originale, Juliette Solvès (Angoulême). Elle aspire à rendre visibles, simultanément, toutes les activités gidiennes. Dans « Entrelacs gidiens », elle précise : « Conçue comme un polyptyque, qui dispose précisément de parties séparées mais regroupées dans un cadre fédérateur, cette installation souhaite donner à voir l’amplitude des intérêts de Gide dans le champ de l’art en général, où il était à la fois créateur et récepteur (auteur, lecteur, spectateur, musicien, auditeur[4]). » Ces œuvres ont permis aux visiteurs de mieux comprendre son œuvre, les questions qu’elle soulève et les réponses qu’elle propose, à partir de son classicisme, qui est pour notre écrivain une éthique de la vérité de l’art adossée à une esthétique de la parcimonie.

Un colloque international, organisé par Paola Codazzi à Paris, au printemps 2019, a été consacré à André Gide dans ses lettres[5]. Le 22 novembre – jour de l’anniversaire de Gide – une journée d’étude, organisée par Pierre Masson, s’est déroulée à la BnF – François Mitterrand : « André Gide, un intellectuel engagé pour son temps et le nôtre[6] ». Cette journée a mis en lumière plusieurs facettes de l’engagement de Gide, manifeste notamment avant la Deuxième Guerre mondiale par la recherche – avec quelques amis allemands notamment – d’une « Europe à mesure d’homme ». Fondé sur la vision artistique, le problème de la dissidence gidienne a été discuté en lien avec un individualisme lui permettant de se dépasser et de se montrer généreux pour aider des proches et parfois des inconnus. Aussi n’a-t-il pas craint de se mettre en danger, pendant l’Occupation, pour voler au secours d’amis démunis ou persécutés. Un autre sujet abordé concernait la contingence : il en a joué avec ironie, et le principe d’anarchie à l’œuvre (avec, à son paroxysme, l’« acte gratuit »), montre que rien n’est jamais sûr, même dans ses livres…

Une mise en scène des lettres échangées entre André Gide, Paul Valéry et Pierre Louÿs, préparée par Jean-Pierre Prévost, a clôturé la série de manifestations de ce jubilé – autre hommage à l’épistolaire. La soirée a permis de saisir la lucidité des trois protagonistes et la différence de leurs caractères, qui se manifeste déjà très clairement dans leurs lettres de jeunesse[7].

Une place de choix incombe aux performances organisées par le Groupe de recherche « Gide-Remix », créé en 2018, qui fait partie de l’Institut de recherche en langues et littératures européennes (ILLE EA 4363) de l’Université de Haute-Alsace, sous la direction de Martina Della Casa et Paola Codazzi. Comme on l’a dit, l’équipe se propose, dans un esprit double, de ne rien céder sur la matière gidienne tout en restant à l’écoute des formes les plus diverses pour les confronter à des médiations les plus variées. Il s’agit de ne pas reculer devant le recours à d’autres arts, hybridations de toute sorte – et même des distorsions. Le but recherché est de mettre entre parenthèses le discours critique classique et d’amalgamer le texte gidien avec d’autres éléments conducteurs, artistiques ou scientifiques (ou encore techniques), afin de réévaluer l’œuvre originale avec, comme constantes, la qualité de son propos, la richesse de ses dires, la maîtrise de son art, toujours en adéquation avec son sujet. Cette entreprise est précieuse, car elle porte l’œuvre gidienne vers des milieux qui ne la connaissent pas ou peu[8].

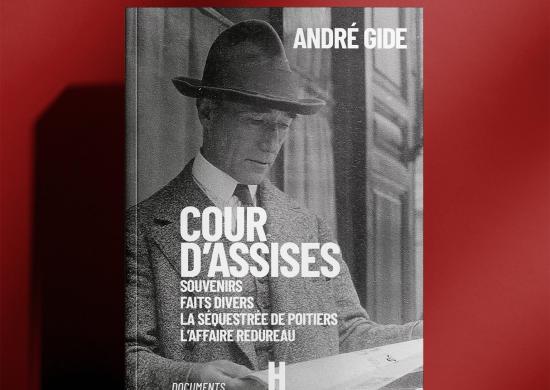

Publications

Si l’on cherche à se faire une idée générale des publications qui ont eu lieu tout au long de 2019, on peut les classer en deux grandes catégories :

Édition de la Correspondance de Gide avec Marcel Drouin et refonte de celle avec Ernst Robert Curtius, auxquelles s’ajoute les deux choix de lettres déjà cités et les actes du colloque sur l’épistolaire[9]. Signe du temps et moment fort de cet anniversaire : notre époque valorise, on l’a dit, les enjeux de la correspondance gidienne, à la fois moment préparatoire et miroir de son œuvre : « Ensemble vaste et complexe, tout aussi protéiforme que son auteur, le chantier épistolaire demande aujourd’hui à être considéré comme un tout, comme un genre à part entière[10]. » Tel est le postulat de Paola Codazzi, éditrice des actes de ce colloque novateur, qui a donné la parole à une vingtaine de spécialistes. Des contributions sur des interlocuteurs divers (la mère, Maria Van Rysselberghe, Eugène Rouart, Jean Schlumberger, Marc Allégret, les musiciens) alternent avec des ouvertures sur la littérature italienne ou anglaise ou proposent des approches thématiques : « Un jeu de masques » ; « La lettre comme lieu de formation » ; « La Correspondance gidienne ou la vie des idées ».

Ce n’est sans doute pas un hasard si la Fondation des Treilles a créé, en collaboration avec les Éditions Gallimard, une nouvelle collection, fort prometteuse : « Les inédits de la Fondation des Treilles ». Son premier volume offre une belle gerbe de lettres inédites de Gide avec des peintres et des illustrateurs : Odilon Redon, Jacques-Émile Blanche, Walter Sickert, Paul Signac, mais également Louis Jou, Marie Laurencin, Raoul Dufy ou André Dunoyer de Segonzac, etc.

C’est Raphaël Dupouy qui a organisé, à la Villa Théo de Saint-Clair (Var), les sixièmes Journées Catherine Gide autour d’« André Gide et la peinture[11] ». L’écrivain a connu dans sa jeunesse des peintres comme Albert Démarest ou Maurice Denis, et il a pu fréquenter des familles de peintres grâce à Paul-Albert Laurens ou Eugène Rouart. Plus tard, il a, entre autres, été lié d’amitié avec Jacques-Émile Blanche et Théo Van Rysselberghe. Avant d’être connu du grand public, il a accepté, à la fois amusé et parfois un peu agacé, d’être portraituré par ses amis peintres. Mais comme pour la musique, il a tout de même préféré s’en tenir à un certain classicisme, saluant les grands maîtres du Louvre et d’autres grands musées, faisant l’éloge de Poussin (plutôt que des grands peintres de son temps) et se disant désarçonné, en 1938, devant « l’abandon du sujet dans les arts plastiques[12] ».

Un épistolier qui s’amuse

Écrivain toujours soucieux d’équilibrer son style, d’harmoniser sa langue, nous rencontrons, à parcourir l’épistolier, un auteur moins pondéré, souvent drôle et volontiers inattendu. Celui qui prend la peine de feuilleter la grande Correspondance avec Marcel Drouin, ami, conseiller, confident et beau-frère de Gide, entre subitement dans ce monde et, sans pour autant devenir un voyeur, assiste aux échanges, d’une richesse et d’une franchise extraordinaires. À ses débuts du moins, le grand contempteur de la famille traditionnelle mène une vie très « familiale », où sa femme et les sœurs de celle-ci, ainsi que leurs maris, plus tard leurs enfants, sont souvent placés au centre. Nous participons aux tergiversations de l’artiste. Gide y évoque également ses rencontres, ses lectures, ses projets – et il compte beaucoup sur le jugement de son beau-frère qu’il invite à relire ses textes. Comme d’autres grandes correspondances, celle avec Marcel Drouin, éditée avec soin par Nicolas Drouin, rend avant tout une certaine atmosphère, un certain rythme de vie. Elle permet de comparer notre vie et notre temps à celui des protagonistes. Bien entendu, la littérature est omniprésente et bien des lettres sont des pages de critique – aux chercheurs à venir de trouver les passages qui ont « migré » vers le Journal, vers telle chronique ou qui se retrouvent, modifiés, dans telle œuvre de fiction :

Maintenant, je m’empresse de te dire que ce que j’avais dit de L’Éducation [sentimentale], que « c’était très mal écrit » n’était que pour te fâcher un peu. Si tu es déjà de mon avis, cela n’est plus amusant du tout. Oui, les phrases des premiers chapitres sont peut-être un peu embarrassées et d’un classicisme un peu factice. Mais ce qui reste du livre, c’est décidément l’impression d’une œuvre magistrale, et même sans trous ni faiblesses. J’aime que l’impression morale soit donnée (somme toute) par un procédé littéraire : éclairage diffus comme dans Wilhelm Meister, suppressions donc des préférences et des blâmes ; constatations sans plus (le seul coup de pédale où l’émotion se prolonge un peu est, s’il m’en souvient bien, le chapitre de la dernière rencontre avec Mme Arnoux) ; enfin toutes choses réduites à leur projection en littérature. Quant au caractère de Frédéric, c’est comme dans celui de Bouvard et Pécuchet l’inconsistance de la volonté qui en fait de si désolants cocos. D’ailleurs on peut en parler longuement, c’est la preuve que c’est un bon livre[13].

Nous pénétrons certes dans un milieu privilégié, mais où prédominent le travail, l’effort de dépasser le quotidien, l’idée de faire œuvre durable. Malgré son amitié, Gide peut se montrer dur vis-à-vis de Marcel, par exemple quand celui-ci rechigne à livrer sa copie pour telle ou telle revue – car la critique littéraire est aussi une stratégie de promotion – et, ce qui est plus grave, quand il lui prend fantaisie de ne pas poursuivre sa monographie sur Goethe, projet pourtant bien entamé. Car écrire compte aux yeux de Gide – or il faut publier, et des livres s’il vous plaît, pas que des articles ! C’est que publier confère des droits : c’est un levier qui donne du poids. À cogiter.

L’ami allemand : Ernst Robert Curtius

Il en va de même d’une autre correspondance, franco-allemande cette fois-ci, moins connue en France du fait d’une première publication, en 1980, avec bien des lettres soit inédites soit non traduites de l’un des correspondants, Ernst Robert Curtius. Subtil connaisseur des littératures romanes, traducteur talentueux de Gide, grand érudit, ami authentique, Curtius a été le promoteur infatigable d’un rapprochement, après 1918, entre la France et l’Allemagne. Il rêvait d’une Europe des lettres et une fois de plus, la littérature, la réflexion, les échanges d’idées prévalent et nous permettent d’imaginer l’essor de la culture européenne sur un continent qui eût évité la Deuxième Guerre mondiale. Dans l’Allemagne largement réactionnaire de 1918 et hostile à tout rapprochement avec « l’ennemi » d’hier, Curtius a pris le parti de présenter à son public de plus en plus intéressé les auteurs français modernes (tels Romain Rolland, Paul Claudel, André Suarès, Charles Péguy, André Gide, et plus tard Paul Valéry). Il n’a craint aucun effort pour tenter de réunir les deux pays à partir de leurs élites culturelles. Il a compris d’emblée l’esprit d’ouverture de Gide et a vu en lui le représentant idéal en France pour mettre en œuvre un tel rapprochement. En Allemagne, il était proche de Thomas Mann, et dans les années vingt, cette idée de réconciliation informelle pouvait faire illusion. Malheureusement, les écrivains sont restés dans leur monde, coupés des réalités politiques et surtout de celui des institutions, tant et si bien que malgré bien des efforts, à Colpach, dans l’entourage du grand industriel Émile Mayrisch, ou lors des Décades de Pontigny, rien de concret n’a abouti, au grand dam de Curtius. Déçu, il s’est détourné de la France pour s’intéresser de plus en plus à Rome, à la littérature latine et au Moyen Âge européen. Il faut reconnaître que malgré sa bonne volonté, Gide ne s’est jamais senti à l’aise sur les terrains mouvants de la politique (même s’il a accepté de jouer le jeu pendant son « épisode » communiste). Quand Curtius lui a présenté le projet d’une société européenne réunie autour du nom de Nietzsche, il a aussitôt exigé l’intégration d’autres noms (à commencer par Goethe) pour ne pas limiter l’idée d’Europe au philosophe allemand. Cette Correspondance met à nu la complexité de l’époque, elle rappelle les enjeux de la littérature européenne, puisque Curtius traduit non seulement l’Œdipe de Gide ou Thésée – mythes retravaillés et modernisés – mais bien des essais. Leurs échanges sur tel ou tel mot, telle ou telle expression reste passionnant, car le lecteur peut saisir la lucidité créatrice de Gide et l’empathie et l’enjouement de Curtius : l’écrivain s’est servi, par exemple, de certaines expressions désuètes dans son Thésée (tel le verbe « bander son arc »). Amusé, il souhaitait que son ami trouve un équivalent en allemand ! Ajoutons que Curtius s’est toujours considéré comme un auteur, au grand dam de ses collègues (sûrement jaloux de ses nombreux contacts avec des auteurs européens). S’il a admiré Gide pour l’audace de son cheminement artistique, l’écrivain a trouvé en l’ami allemand un interlocuteur de choix. Après avoir passé quelques jours à Bonn, chez Ilse et Ernst Robert Curtius, il note ceci dans son Journal, résumant cette amitié si riche de plus de trente ans :

Conversations « infinies » avec Ernst Robert Curtius. Je me sens souvent plus près de lui que peut-être d’aucun autre et non seulement je ne suis pas gêné par notre diversité d’origine, mais ma pensée trouve un encouragement dans cette diversité même. Elle me semble plus authentique, plus valable, lorsqu’au contact de la sienne je me persuade qu’il n’était pas besoin de telle culture particulière pour la produire et que, partis tous deux de lieux si différents, nous nous retrouvons sur tant de points[14].

Avec la publication des Correspondances Gide-Drouin et la réédition de celle de Gide-Curtius, tous les grands ensembles épistolaires sont dorénavant accessibles tant aux spécialistes qu’aux amateurs. Il ne reste plus que celles avec l’orientaliste russe Fédor Rosenberg (entreprise par Nikol Dziub), ensuite avec Henri Thomas, et quelques rééditions qui vont s’imposer par la suite. Dans son anthologie de lettres de Gide, Pierre Masson rappelle que ce massif, qui va de Pierre Louÿs à Albert Camus, est « le reflet idéal de plus de soixante ans d’histoire littéraire[15] ». On l’a dit : nous avons devant nous le laboratoire de l’écrivain, une contrepartie du Journal et une porte dorée vers l’œuvre.

Un album prestigieux, un essai, deux traductions

C’est un album somptueusement illustré, préparé par Jean-Claude Perrier, qui en forme en quelque sorte la clef de voûte : L’Univers d’André Gide[16]. Frank Lestringant a signé un petit volume attachant, Le Paris de Gide[17]. Deux traductions sont ensuite à mentionner : Arden of Faversham, une tragédie élisabéthaine publiée anonymement en 1592, traduite par André Gide, et un essai tardif, À Naples, éloge à la ville et à la région qu’il a tant aimées[18].

S’y ajoutent plusieurs volumes d’études ou d’actes de colloques : Patrick Pollard fait le point sur les accointances gidiennes avec la mythologie avec André Gide et le mythe grec, et Martina Della Casa est parvenue à synthétiser dans les actes d’un colloque qu’elle a organisé à l’Université de Haute-Alsace, les enjeux d’André Gide, l’Européen, où figure un texte inédit d’une grande actualité : « La Suisse est une île[19] ».

Un site internet enrichi

En 2022, le site internet de la Fondation Catherine Gide a accueilli une nouvelle rubrique, permettant d'établir des liens avec ces publications universitaires tout en imaginant une autre manière de faire de la recherche, en piochant aléatoirement dans les archives d'André Gide, conservées à Olten, des thèmes variés. Le premier Carnet Gide a ainsi vu le jour, à partir du mot « Animaux ».

À la recherche de l’influence de Gide de par le monde

Un autre travail original, sous forme d’un album illustré, est issu d’un voyage investigatif sur les traces de l’écrivain, dans une dizaine de pays de par le monde : André Gide autour du monde. Un carnet de voyage gidien[20]. Ambre Philippe a mené une enquête qui provoque chez elle une réflexion sur l’impact d’un écrivain au-delà des frontières et, finalement au-delà des livres : « Et ce travail est l’occasion de montrer que Gide ne conduit pas seulement à lui-même (comme on le voit souvent dans les études qui alimentent Gide par Gide, Gide pour Gide), mais aux autres. » À ce titre, comme tout grand écrivain, Gide est « le créateur de son propre dépassement[21] ». On ne saurait mieux dire et c’est au fond le message du film récemment remastérisé de Marc Allégret (1951), Avec André Gide, qui nous montre un Gide très convaincant, notamment lorsqu’il parle de Chopin, malgré ses 81 ans… Augustin Voegele a pris sur lui de jouer plusieurs compositions de Chopin « à la manière » de Gide. Il a suivi les instructions que celui-ci donne aux pianistes dans les Notes sur Chopin et dans son Journal. Gide se dresse contre les virtuoses, qui « exécutent » Chopin, selon l’écrivain, étant soucieux avant tout de briller plutôt que de rendre l’essence musicale confiée à la partition[22]. Entreprise tentante, car « Gide traite Chopin comme un alter ego[23] ». Cette consonance entre lui et le compositeur, ne reflète-t-elle pas également le souci majeur de l’écrivain : « Si le grain de blé tombé en terre ne meurt, il reste seul ; mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruit[24] » ?

[Citation du titre] : Ambre Philippe, André Gide autour du monde. Un carnet de voyage gidien, Paris, Orizons, 2019, p. 16. – Le film réalisé par Ambre Philippe sur le même sujet, Après le livre. Une enquête sur André Gide (2016, 90 min.), est disponible sur Viméo en libre accès.

[2] Du 7 juin au 20 août 2019. En partenariat avec la Fondation Catherine Gide, la Fondation des Treilles et le musée Georges-Borias d’Uzès.

[3] La photographe milanaise Ilaria Crosta a exposé dans Omnibus Circus. Galerie nomade (4e édition, décembre 2019 et janvier 2020), son travail photographique autour des Nourritures terrestres.

[4] Texte explicatif. Voir le site « www.fondation-catherine-gide.org » pour les comptes rendus, photos, etc. autour de ces manifestations et les publications récentes ; voir également le site du Centre d’études gidiennes de l’Université de Metz : « www.andre-gide.fr ».

[5] Paris, 14-16 mars 2019, aux bibliothèques Sainte-Geneviève et Sainte-Barbe, avec le concours de la bibliothèque littéraire Jacques-Doucet. Et c’est à la bibliothèque Sainte-Barbe que s’est déroulée, le 21 novembre, une soirée-lecture, organisée par Catherine Naugrette avec ses étudiants (IET, Paris 3 – Sorbonne Nouvelle).

[6] « André Gide, un intellectuel engagé pour son temps et le nôtre », BnF – François Mitterrand, 22 novembre 2019. Les exposés ont été enregistrés ; ils seront publiés dans le Bulletin des Amis d’André Gide, courant 2020.

[7] Théâtre de La Flèche, 77, rue Charonne, Paris XIe. – Gide continuera à intéresser les spécialistes : en juillet 2020 aura lieu, à la Fondation des Treilles, un colloque sur « La belle époque de la critique. Stratégies d’écriture et positionnement dans le champ littéraire entre Barrès et Gide », et en novembre, la Maison de la littérature de Québec organisera un colloque sur « André Gide et les femmes ».

[8] Voir le programme sur les sites www.ille.uha.fr / cycle conférences, et www.fabula.org / Agenda. – L’équipe prévoit une publication sur ses activités pour 2020.

[9] André Gide, Marcel Drouin, Correspondance 1890-1943, éd. de Nicolas Drouin, Paris, Gallimard, 2019 ; André Gide, Ernst Robert Curtius, Correspondance (1920-1950), éd. de Peter Schnyder et Juliette Solvès, Paris, Classiques Garnier, 2019 ; André Gide, Correspondance 1888-1951, éd. de Pierre Masson, Paris, Gallimard, « Folio », 2019 ; André Gide et les peintres. Lettres inédites, éd. de Pierre Masson et Olivier Monoyez, avec la collaboration de Geneviève Masson, Paris, Gallimard, « Les Cahiers de la NRF / Les inédits de la Fondation des Treilles », t. I, 2019. Ce volume contient des illustrations ; André Gide dans ses lettres, éd. de Paola Codazzi, Épistolaire, n° 45, Paris, Champion, 2019. Ce volume contient des illustrations.

[10] André Gide dans ses lettres, op. cit., p. 17.

[11] Les actes de cette journée ont été publiés dans le Bulletin des Amis d’André Gide, no 199, automne 2019.

[12] André Gide, Quelques réflexions sur l’abandon du sujet dans les arts plastiques. Avec un texte explicatif de Pierre Masson, Fontfroide, Fata Morgana, 2011.

[13] André Gide à Marcel Drouin, Caux sur Montreux, Noël 1897, op. cit., p. 153.

[14] André Gide, Journal, t. I, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1997, p. 238, « Heidelberg, 12 mai 1927 ».

[15] André Gide, Correspondance (1888-1951), op. cit., p. 9.

[16] Jean-Claude Perrier, L’Univers d’André Gide, Paris, Flammarion, 2019.

[17] Frank Lestringant, Le Paris de Gide, Paris, Alexandrines, 2019.

[18] Arden of Faversham, trad. de l’anglais par André Gide. Édition publiée sous la direction de Jean-Yves Tadié, préface de Jean-Pierre Prévost, Paris, Gallimard, « Le manteau d’Arlequin. Théâtre français et du monde entier », 2019 ; André Gide, A Napoli. Saggio introduttivo, cura e traduzione a fronte di Carmen Saggiomo. Prefazione di Pierre Masson, Caserta, Adhoc Cultura, 2019.

[19] Patrick Pollard, Gide et le mythe grec. Suivi de fragments du Traité des Dioscures et autres textes inédits ; Martina Della Casa (dir.), André Gide, l’Européen. Avec un texte inédit d’André Gide. L’un et l’autre de ces ouvrages sont publiés par les Éditions Classiques Garnier, « Bibliothèque gidienne », en 2019.

[20] Ambre Philippe, André Gide autour du monde. Un carnet de voyage gidien, Paris, Orizons, 2019. – Voir plus haut, note 1.

[21] Ambre Philippe, op. cit., p. 16.

[22] Augustin Voegele, Chopin par André Gide, Augustin Voegele, Fondation Catherine Gide, 2019. Avec André Gide, un film de Marc Allégret, Doriane Films, 2019, avec un livret illustré de 32 pages (textes de Marc Allégret, André Gide, Jean-Pierre Prévost, Pierre Masson, Garance Fromont et Bernard J. Houssiau).

[23] Prospectus qui accompagne le CD, sans pagination.

[24] Jn, 12, 24c.