Malgré la quantité de choses que j’ai vues depuis un mois – car il y a un mois – je ne suis pas fatigué : j’ai pris beaucoup de croquis et esquissé quelques peintures. Ce sera pour moi la meilleure façon de raconter mon voyage.

Lettre de Maurice Denis à Gabriel Thomas, Palerme, 11 mars 1921

Une exposition sur l’artiste Maurice Denis et le thème du voyage : « Maurice Denis en quête d’ailleurs », a ouvert au début de l’été au Musée d’Angoulême. Elle restera accrochée jusqu’au 4 janvier 2026.

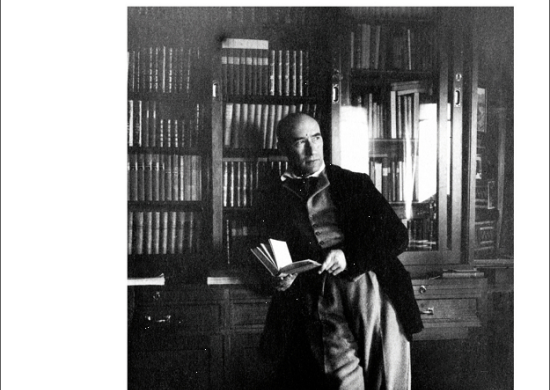

Co-fondateur et théoricien du groupe des Nabis, Maurice Denis (1870-1943), moins connu que son confrère Pierre Bonnard, n’en est pas moins célèbre, puisque ses tableaux sont présents dans les plus grands musées du monde. Sa longue carrière révèle un artiste très prolifique, travailleur infatigable, fervent défenseur de la peinture avec un « sujet » – à rebours des idées d’Henri Matisse notamment –, position qu’il faut relier à sa foi catholique profonde.

À une époque où le voyage n’allait pas autant de soi que de nos jours, Denis, dont le père travaillait dans les transports ferroviaires, a vécu très tôt l’appel de l’ailleurs. Il avait consacré, à l’âge de treize ans, l’un de ses premiers carnets écrits au fleuve Nil et aux voyages d’explorateurs qui s’y sont rendus. Figure de l’artiste-voyageur, il a arpenté le monde, au gré des projets professionnels, des commandes, des expositions, des amitiés, et bien sûr des désirs et intérêts personnels. Il s’est inspiré toute sa vie de ses nombreux déplacements, en France et à l’étranger, pour alimenter et enrichir son œuvre.

En Bretagne ou en Palestine, à Carcassonne ou à Venise, il a ainsi abondamment représenté des paysages urbains et ruraux de toutes sortes lorsqu’il était sur les routes. Quel a été le point de vue qu’il a porté sur ce qu’il a vu et comment l’a-t-il traduit ?

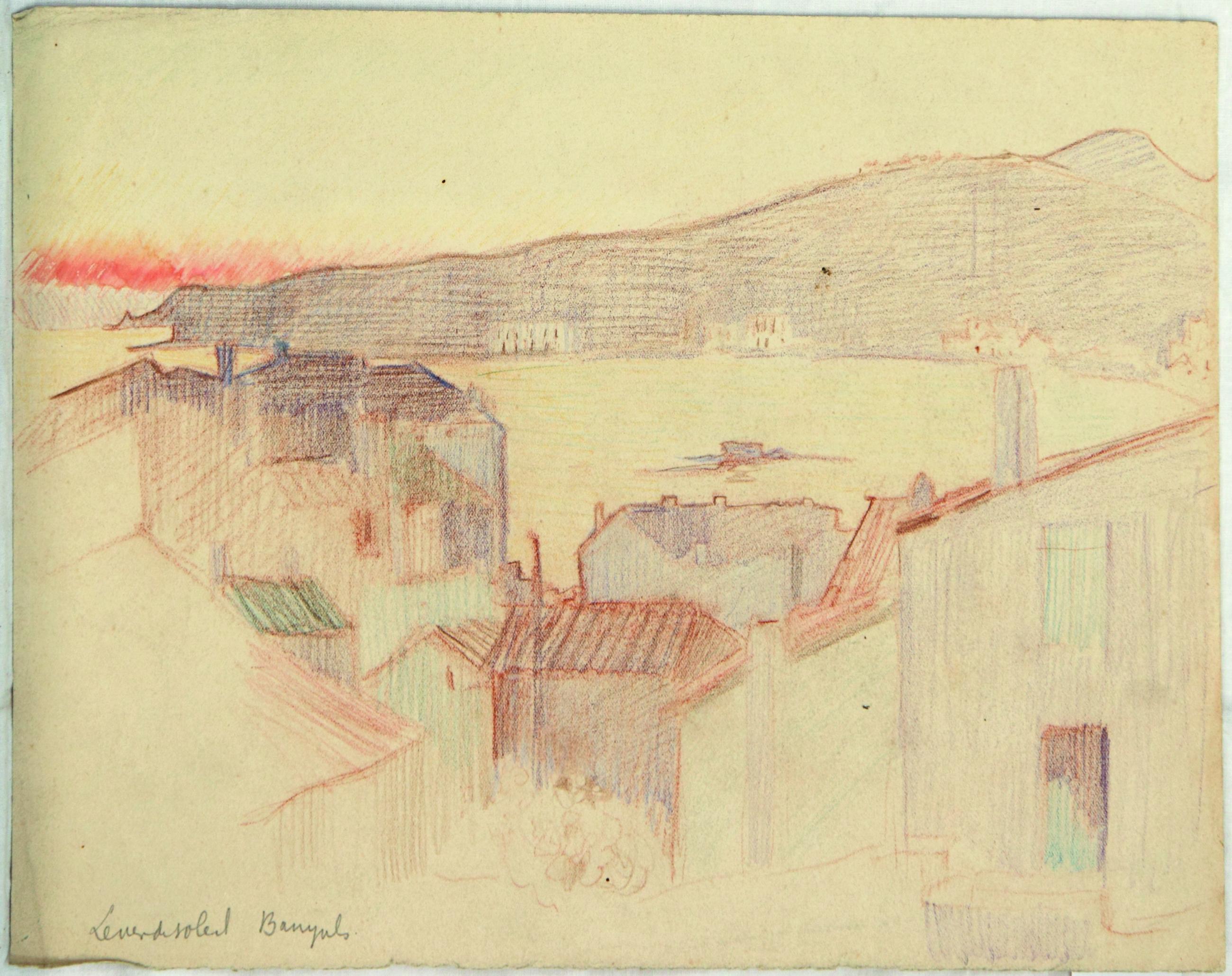

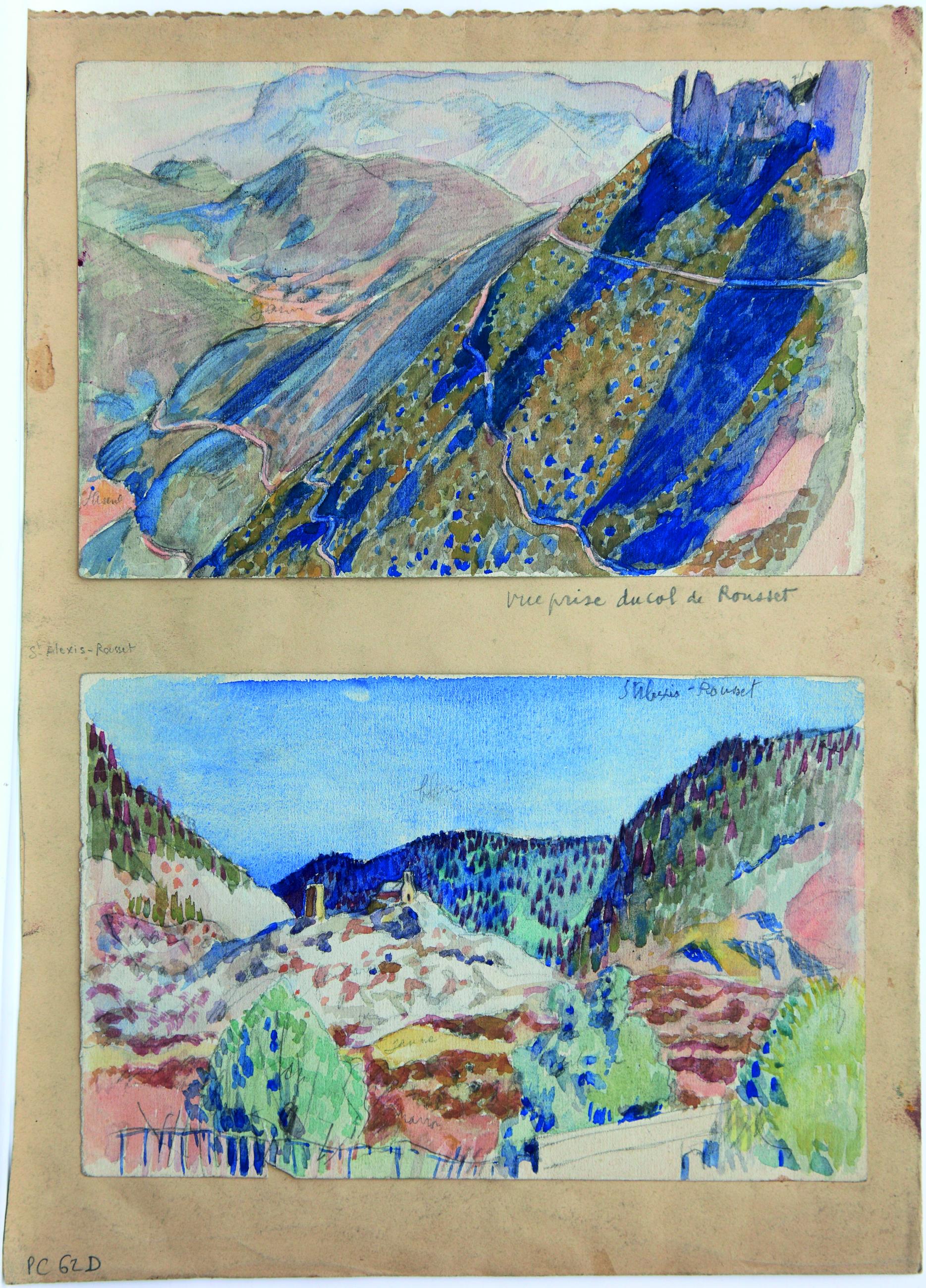

La base de ses tableaux est presque systématiquement un dessin. Ce dessin est déjà un choix de regard : il peut s’agir d’un panorama complet, d’une partie, d’un détail, d’un angle plutôt « pittoresque » (digne d’être peint) ou, à l’inverse, original et inattendu – la lumière, le ciel vient prendre quelquefois le dessus et accaparer l’attention. Denis est un exemple de la façon dont un artiste observe ce qui l’entoure. Une fois de retour chez lui, il utilisait aussi ces vues à des fins différentes, par l’ajout d’un autre sujet devenant principal (religieux par exemple) et/ou une autre destination (décor, illustration).

Enfin, suivre Denis en voyage, c’est aussi évoquer le déplacement dans un sens plus commun, à travers ce que certain∙e∙s continuent de faire aujourd’hui : écrire des lettres, prendre des photographies, acheter des cartes postales, rédiger un journal.

Le Musée d’Angoulême conserve un petit tableau coloré de la forêt de Mörschwil, en Suisse, où le peintre est allé honorer une commande en 1940. Celui-ci est très représentatif de ces nombreuses œuvres qu’il a réalisées à partir d’un croquis fait sur place, œuvres souvent de format modeste qu’il exposait régulièrement à la galerie Druet, à Paris. C’est à partir de lui que s’est bâtie l’exposition, dont la thématique – l’ailleurs –, pourtant incontournable dans le travail de Denis, n’a jamais été traitée jusqu’à présent, sauf par le biais régional.

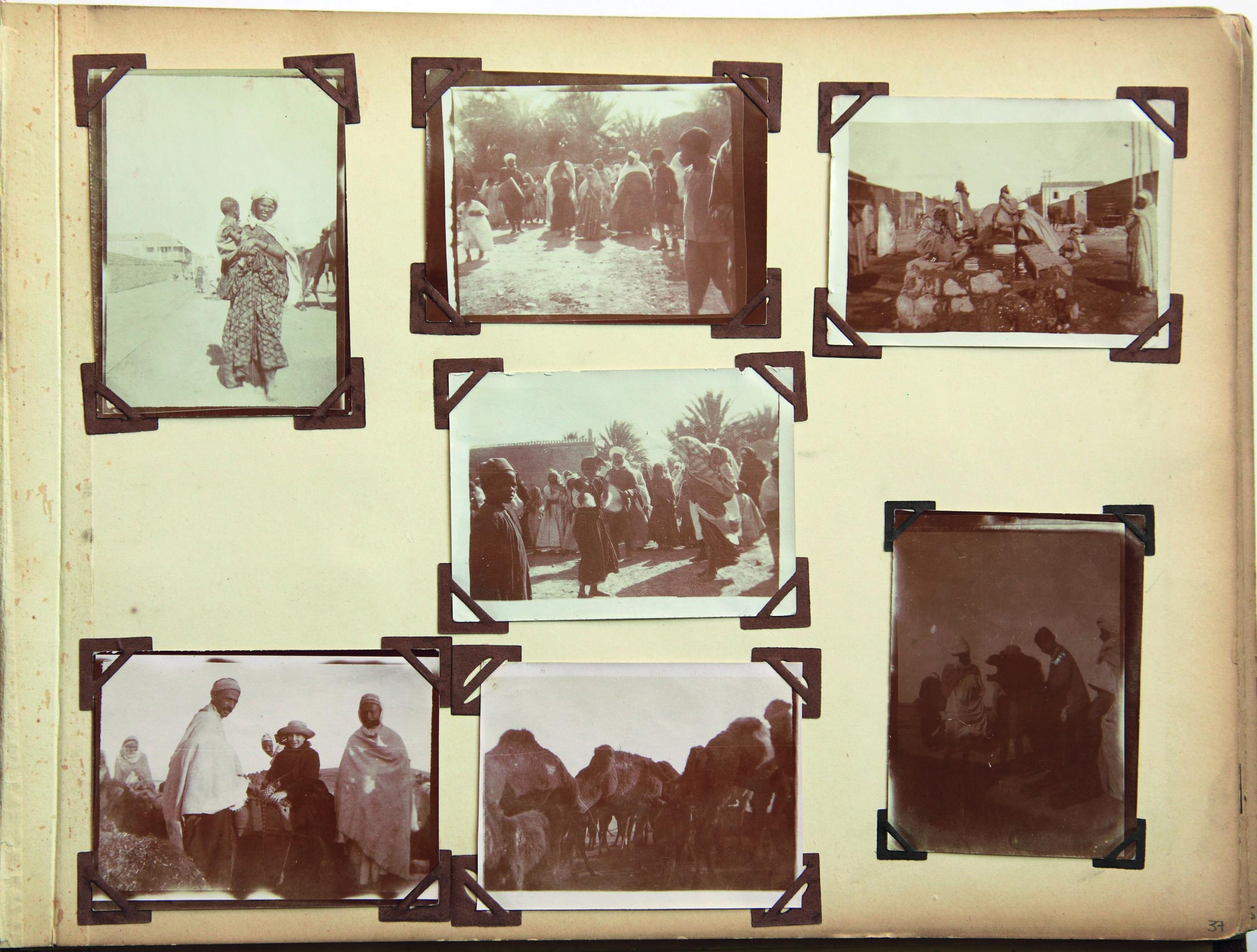

Articulée en six parties, elle présente un lot important de tableaux, complété d’autant de dessins, emblématiques de la démarche de tout artiste voyageur, dessins volants mais aussi en carnets et regroupés en « planches de croquis collés », lesquels sont exceptionnellement prêtés. Des archives de correspondance manuscrite, significatives de ses déplacements, voisinent des photographies originales mais aussi des images achetées sur place : cartes postales vierges, souvent conservées en albums, ou tirages photographiques grand format d’œuvres.

Hormis les prêts accordés par divers musées français, la plupart des tableaux et dessins sont issus de collections privées, pour partie inédits, mis au jour dans le cadre de la préparation du Catalogue raisonné des peintures de Maurice Denis (sous la direction de Claire Denis, l’une de ses petites-filles, et Fabienne Stahl, spécialiste de l’artiste).

Maurice Denis a croisé le chemin d’André Gide au début de leurs carrières respectives, et ils ont créé ensemble un objet littéraire et graphique inédit : l’élaboration d’un texte en parallèle de celle d’illustrations qui n’en étaient pas vraiment. Autrement dit, les images censées illustrer le récit de Gide ont été laissées à l’entière liberté du créateur qu’était Denis. Cela a donné l’extra-ordinaire Voyage d’Urien, publié en 1893 par la Librairie de l’Art indépendant (réédité en fac-similé par les Éditions Fata Morgana en 2022). Dans l’exposition figure l’exemplaire dédicacé par Gide à Denis.

L’écrivain est également celui à qui le peintre doit son « tournant classique », du moins est-ce ainsi qu’il l’a exprimé dans son article sur les arts à Rome de 1899. Même si Gide le reformule en parlant non pas de révélation, mais de « confirmation ». On ne se lasse pas de rappeler cette rencontre inopinée des deux hommes tout près de la villa Médicis au début de 1898, et leurs discussions autour de la méthode classique. Denis en sort « fortifié, non changé ». Une partie de l’exposition est entièrement consacrée à l’Italie, véritable seconde patrie de Denis, où il s’est rendu presque vingt fois, lors de voyages qui duraient régulièrement plusieurs mois, avec femme et enfants. On peut y voir les première et dernière versions de la vasque de la villa Médicis (respectivement propriétés du MUDO-musée de l’Oise et du musée d’Orsay, en dépôt au musée Toulouse-Lautrec d’Albi), emblématique de cet élan vers le classicisme – l’artiste en a peint huit entre 1898 et 1934.

Gide, qui appréciait lui aussi ce pays, a acheté quelques tableaux à Denis, et a surtout rédigé la préface du catalogue de l’exposition de 1904 à la galerie Druet, qui présentait sa production au retour d’un de ses voyages les plus marquants en Italie.

Enfin, Gide est connu pour avoir acquis une œuvre parmi les plus importantes de Denis : Hommage à Cézanne, grand tableau présentant une « leçon » de peinture qui met face à face, dans la galerie d’Ambroise Vollard, Odilon Redon et une série de jeunes peintres – nous sommes en 1900, Denis a tout juste trente ans – autour d’une toile de Cézanne.

Gide l’a achetée, puis l’a donnée au musée du Luxembourg en 1928, au moment de son déménagement vers la rue Vaneau. Ainsi peut-on la voir en bonne place aujourd’hui au musée d’Orsay.