Sur : André Gide, Cour d’assises, Paris, Héraclès Éditions, 2024. Avec une préface d’Ambre Philippe et une postface d’Ophélie Colomb.

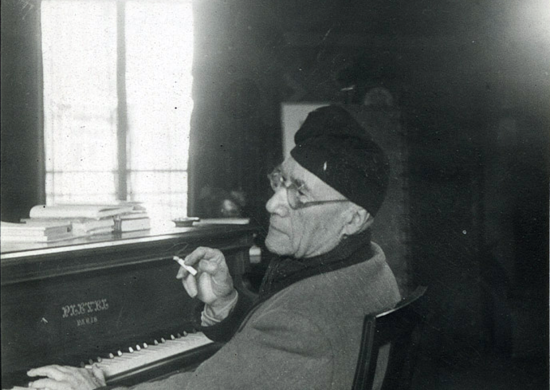

Cour d’assises ravive, pour le lecteur contemporain, d’anciens faits divers et procès oubliés, parus au sein de divers journaux locaux et de la presse internationale1. La couverture de ce volume, douce au toucher, offre au regard un instantané noir et blanc d’André Gide debout, en costume de ville ; l’éclairage feutré révèle un visage saisi par la lecture d’un journal.

Cour d’assises est le fruit d’une collaboration. Réédité par Guillaume Dumoulin et Gauthier Dupont et augmenté d’un appareillage critique en ligne, le projet a reçu le Trophée de l’Innovation Numérique 20252. Ce livre-document, composé d’articles et d’échanges qui ont marqué la société du XXe siècle, va à la rencontre de faits divers et de procès actuels. Il participe du patrimoine littéraire que les Éditions Héraclès souhaitent diffuser.

C’est sur ces moments forts de la vie des tribunaux décrits par André Gide qu’ont réfléchi Ambre Philippe, directrice de la Fondation Catherine Gide, et Ophélie Colomb, chercheuse en droit et littérature3. En effet, cette réédition et son « site-compagnon4 » offrent l’opportunité de méditer sur un mal « affreusement ordinaire », ainsi que sur le regard des êtres qui jugent, et sur l’apparence et les comportements des êtres jugés.

Avec finesse, la préfacière réintroduit le problème du crime et de sa légifération, « fait social total », qui innerve également la société contemporaine, et dont la littérature actuelle s’est emparée, posant plusieurs questions, sur lesquelles André Gide avait spéculé. Qu’en est-il du regard des juges, des jurés, des accusés, du public ?

Pourquoi s’arrêter aujourd’hui sur le regard des juges ? Parce que celui-ci est, comme hier, parfois empreint de préjugés, qui relèvent non de l’intuition, mais du « délit de faciès », qui engendre le tragique de l’erreur judiciaire. Pourquoi se pencher sur l’apparence et le comportement des accusés ? Parce que leurs gestes ne disent pas tout de leur véritable personnalité, et rien de la motivation de leurs actes5. Pourquoi faire entendre le public ? Parce que lui aussi porte un jugement.

Dans son Journal, Gide relève :

Sur le banc des jurés, je contemple mes collègues. J’imagine ces mêmes figures sur le banc d’en face ; mal nippés, mal rasés, mal lavés, les cheveux défaits, avec du linge sale ou sans linge et ce regard peureux que donnent l’inquiétude et la fatigue. […]. Le juge même reconnaîtrait-il sous ce déguisement affreux « l’honnête homme » ? Bien malin celui qui distinguerait alors le criminel du juré !

Ambre Philippe interroge ce mal, ainsi que les ambiguïtés et incongruités observées par Gide au sein de la cour d’assises, au début du XXe siècle, et invite le lecteur à observer à son tour l’évolution des jugements, au sein des tribunaux du XXIesiècle ; rappelant que de célèbres écrivains se sont servis des faits divers, à l’instar de Gide, pour étayer leurs écrits, et que certains de nos auteurs contemporains ont assisté à des procès pour écrire leur désarroi face à une justice désavouée. Aussi, l’invitation à ne pas juger – Ne jugez pas ! – lui insuffle-t-elle un nouveau et pertinent regard sur la criminalité, la préfacière instillant : « Que nous apporterait une littérature comparée du crime, en lien avec une véritable connaissance du droit ? »

Cette réflexion, à l’image de celle d’André Gide, « glisse du fait divers, vers le fait social – c’est-à-dire vers l’action6 ». Elle est sans visée performative, mais dotée d’un égal souci de justice, et d’approfondissement de l’âme humaine. Posant un regard sur le passé, Ambre Philippe observe les dysfonctionnements et les changements opérés peu à peu au sein des tribunaux. Elle interroge avec fermeté le rôle de l’écrivain, et celui de l’intellectuel d’aujourd’hui, entrouvrant les fenêtres de l’âme du meurtrier, les raisons de l’intention, et de l’aboutissement des gestes criminels ; comme a pu le faire – avec constance et justesse – au XIXe siècle, Dostoïevski dans son œuvre entière, dénonçant les erreurs judiciaires, et mettant en évidence les multiples tourments de certains meurtriers.

La préfacière ne se contente pas d’un regard rétrospectif, elle rappelle que le cinéma, à l’instar de la littérature, n’est pas silencieux ; elle extrait des salles de projection le viol, l’infanticide, tirant de la nuit des scènes tokyoïte, iranienne ou américaine dramatiques, pour illustrer « la terrifiante humanité ».

Souvenirs de la cour d’assises

C’est sur une préface écrite par André Gide que les Souvenirs de la cour d’assises viennent saisir le lecteur, alors que s’égrènent au fil des pages les jours de la semaine – laconiquement énoncés – telles les heures d’une horloge assassine : lundi, mardi, mercredi, jeudi. Journées au sein desquelles règnent les atermoiements, et l’injustice, et où Gide ironise sur le sort des jurés fatigués de juger, et fatigués d’être « rappelés au sentiment de la limite de [leurs] pouvoirs ».

Il suffit de lire les comptes-rendus de l’écrivain, pour deviner à quel point sa position de juré d’assises est prenante, et inconfortable. « Cette nuit, je ne puis pas dormir ; l’angoisse m’a pris au cœur, et ne desserre pas son étreinte un instant7 » – Gide songe au récit qui a occupé la dernière audience. Touché par le sort d’un accusé, il va voir un avocat pour alléger la peine d’un « fils d’une honnête famille. […]. Si on lui tend la perche, peut-être qu’on pourra le sauver ». Gide s’implique, se tourmente, « consterné, épouvanté, de sentir que l’interrogatoire va se clore et que le cas de Cordier va être si mal éclairé ». Il montre une préoccupation constante du sort des victimes et des coupables, qui ne sont pas toujours durablement inquiétés, comme ce fut le cas pour Blanche Monnier, « la Séquestrée de Poitiers ». – Le délit de non-assistance à personne en danger n’était pas reconnu en 19018. Aussi, ce n’est que « Tardivement, que ces messieurs de la Magistrature, qui respectaient fort la bienpensante famille Bastian – comme tout le monde la respectait, d’ailleurs – durent prendre de l’émoi9 ». En revanche, douze ans plus tard, dans L’Affaire Redureau, lorsque fut jugé un jeune homme, « très sensible aux louanges, [et ressentant] vivement les blessures d’amour-propre […] », l’examen psychiatrique et biologique ne révéla aucune anomalie mentale ou psychique, rapporte Gide. – Est-ce « sa susceptibilité et sa vindicte », qui furent à l’origine de l’assassinat de toute une famille, ou une curiosité identique à celle qu’éprouva Lafcadio, dans Les Caves du Vatican, imaginant ce qui arriverait s’il étranglait la petite vieille. Lafcadio « amoureux de ce qui pourrait être10… » déduisant : « Si j’étais l’État, je me ferais enfermer. » Lafcadio passant à l’acte, par curiosité, par jeu, alors qu’il observe, agacé, un petit vieux. – Qu’arriverait-il si … ? C’est cette même curiosité que Gide imagine latente chez l’homme, qu’il rapproche de l’animal11. Cette idée – soumise par l’écrivain – fut récusée par certainsscientifiques, car la curiosité nécessiterait « une intelligence certaine ». Et Marcel Redureau était intelligent ! Voulait-il se « prouver à soi-même sa volonté », comme le fit Slovookhotoff12, meurtrier d’une jeune fille, à l’image du personnage de Raskolnikov, décrit par Dostoïevski, en 1866, dans Crime et châtiment ? – En 1913, les psychologues n’envisagent aucune de ces possibilités, selon eux, seule « l’irréflexion est la principale caractéristique », responsable des errements délictueux des adolescents. Pour Gide, ce crime ne peut-être... :

[…] « proprement immotivé ; aucun « acte gratuit », qu’en apparence. Mais nous serons forcés de convenir ici que les connaissances actuelles de la psychologie ne nous permettent pas de tout comprendre, et qu’il est, sur la carte de l’âme humaine, bien des régions inexplorées des terrae incognitae13.

Trois mois après avoir quitté son siège de juré à la cour d’assises, Gide voyage en train. Il écoute la conversation de ses voisins. Ils émettent des opinions contrastées sur la peine de mort. Une dame acquiesce ; un monsieur, relève : « – Mon père, lui qui était du jury, il avait coutume de ne les condamner qu’à perpétuité. Il disait qu’on devait leur laisser le temps de se repentir. » Un autre monsieur avance l’idée d’hérédité pour les assassins ; la dame accuse la faiblesse des parents. – La plainte d’un fils qui a tué, est rapportée : « Pères et mères de famille, j’ai commencé par voler un peloton de fil, et si ma mère m’avait puni vous ne me verriez pas sur l’échafaud aujourd’hui14 ! » Par ce récit de différents faits divers qui ont marqué la société de son temps, Gide veut que le lecteur entende toutes les critiques, tous les points de vue, des chambres closes des tribunaux, à la rue grouillante où les avis s’expriment librement. – Gide veut instruire.

Aussi, les questions que pose en prélude Ambre Philippe, exercent-elles pour le lecteur tout leur poids : Pourquoi relire aujourd’hui des notes prises il y a plus d’un siècle ? Parce que revenir en arrière permet d’observer le chemin parcouru, mais aussi de voir ce qu’il reste à faire. Où en sommes-nous de l’exercice de la justice15 ?

Dans sa postface, Ophélie Colomb, docteure en histoire du droit, revient pas à pas sur le chemin passionnant et inquiétant, parcouru par André Gide au sein d’autres chambres correctionnelles, comme si ces rencontres lui étaient devenues indispensables pour comprendre le monde, afin d’effectuer au mieux, « son travail de romancier ». – L’écrivain accumulera plus de 600 faits divers, de 1891 à 1940, et côtoiera dans un même esprit de mémoire, d’anciens détenus et marginaux, livre Ophélie Colomb, qui ajoute que ses choix sont mus par « la curiosité du comportement humain et la fascination pour les phénomènes curieux tant des êtres humains que non-humains16 ». – C’est dans cet esprit que Gide propose à Paulhan d’ouvrir au sein de La NRF une rubrique de Faits-Divers, puisés dans les journaux français et étrangers, précisant :

L’actualité, vous le savez n’est pas mon fort. Les faits divers que je vous servirai seront parfois très vieux ; […]. J’ai mes tiroirs pleins de ce genre de glanures ; puisse ce qui m’intéressait hier intéresser également aujourd’hui vos lecteurs17.

La réédition de Cour d’assises pourrait répondre à l’attente de Gide : revisiter d’anciens articles, relire des lettres qui ont suscité des réactions18, faire des commentaires « propre[s] à faire ressortir telle particularité cachée19 ». Cela, sachant que le plus souvent les lecteurs de faits-divers ont « fort peu d’esprit critique [et] que le plus grand nombre des romanciers et des dramaturges, malheureusement se contentent de ces données banales et peu certaines, qui leur permettent de plus faciles effets et leur assurent l’approbation du public20 ». Cela conforte l’idée qu’il faut lire et relire Gide, car il force le lecteur à réfléchir.

In fine, si Ambre Philippe pose la question de l’avenir de la justice, Ophélie Colomb avance à l’amble, acceptant le récit comme matériau incontournable de la littérature et de l’Histoire. – Cet engrais, semence extrêmement riche entre les mains de Gide, est « ce qui fait histoire de la justice du point de vue de l’écrivain ». Il est celui qui a le dernier mot ; celui qui retient le lecteur et le laisse libre de toute interprétation, de toute suggestion.

- 1Presse américaine pour La Séquestrée de Poitiers, et presse néerlandaise pour L’Affaire Redureau.

- 2Remis par Livre Hebdo, voir : https://www.livreshebdo.fr/article/heracles-editions-laureat-du-trophee-de-linnovation-numerique-2025.

- 3Ophélie Colomb a reçu, en 2024, pour son travail sur les liens entre littérature et droit dans l'œuvre de Gide, le prix des archives de la Fondation Catherine Gide et de la Fondation des Treilles.

- 4Voir : https://andregide.heracleseditions.com.

- 5Voir la thèse d’Anne Frenzel, La Physiognomonie au cœur des Caves du Vatican, Université de Toulon, 2018, sous la direction de Martine Sagaert.

- 6Ambre Philippe, « Du crime à l’écrit » (préface),dansAndré Gide, Cour d’assises : La Séquestrée de Poitiers, L’Affaire Redureau, Faits divers,Souvenirs de la Cour d’Assise,avec une postface d’Ophélie Colomb, Paris, Héraclès, 2024, p. 15.

- 7Ibid., Souvenirs de la cour d’assises, p. 83.

- 8Ce n’est qu’en 1941 que sera voté cette loi.

- 9Ibid., La Séquestrée de Poitiers,p. 112.

- 10André Gide, Les Caves du Vatican, Romans, récits et soties, œuvres lyriques et dramatiques, t. I,Introduction par Maurice Nadeau, notices et bibliographie par Yvonne Davet et Jean-Jacques Thierry, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1958, p. 823.

- 11Ambre Philippe, op. cit. ; Faits-Divers,p. 233.

- 12Ibid., « Un surhomme devant la justice »,p. 267

- 13Ibid., L’Affaire Redureau, préface de Gide, p. 179.

- 14Ibid., Souvenirs de la cour d’assises, Épilogue, p. 97.

- 15Ibid., p. 16.

- 16Ibid., Postface,p. 298.

- 17Ibid., Lettre à Paulhan sur les Faits divers, p. 223.

- 18Ibid., p. 225-226. Première lettre reçue en réponse à la chronique sur les Faits divers, qui fit avouer à Gide qu’il ne croit pas beaucoup aux faits-divers, « tels que les présentent du moins les journaux ».

- 19Ibid.

- 20Ibid., Seconde lettre sur les Faits divers,p. 231-232.