Jean Lambert

L’appartement de la rue Vaneau vu par un témoin rapproché

On sait qu’il n’était pas un sédentaire. Où s’est-il arrêté plus de trois mois ? Aussi rien, rue Vaneau, n’indiquait-il la résidence organisée. Pour commencer, il n’avait pas de bureau. Je compte cinq, six tables où je l’ai vu écrire au cours d’une journée. Le goût de l’inconfort est un sentiment assez puissant pour transformer en rien de temps une pièce ou un appartement entier, et Gide possédait cet art d’une façon naturelle et active. Oui, il avait le don de transformer les lieux et les choses par une modification inattendue de leur emploi. D’une manière générale, il les préférait incongrus, incommodes, et il pouvait travailler n’importe où. C’est une grande force pour qui a l’esprit sans cesse occupé.

[…] J’ai connu d’abord l’appartement sans son maître. J’y vins en 1939, à mon retour de Berlin. Thomas campait alors dans ce qui avait été le studio de Marc Allégret, communiquant avec la bibliothèque par une double porte destinée a étouffer les bruits. Denis de Rougemont y avait précédé Thomas. Catherine [Gide] devait suivre, puis Albert Camus, avant qu’Élisabeth et Pierre Herbart ne fissent du studio leur pied-à-terre parisien. Je devais y revoir Thomas en 42. C’est peu après qu’on m’offrit d’occuper, au même étage, mais de l’autre côté de la cour, l’appartement de Mme Van Rysselberghe.

[…] J’en finis avec le studio. Il était suffisamment haut pour qu’on ait pu accrocher au plafond un trapèze qui pendait au milieu de la pièce, et pour qu’une galerie l’encercle sur trois côtés, le quatrième étant formé par une énorme baie vitrée qui donnait sur la cour. Quand elle occupa le studio, Élisabeth Herbart utilisa, pour faire des rideaux, des mètres d’une toile assez rude, de couleur violine, qui avait servi pour la création de Saül au Vieux-Colombier, et qu’elle alla chercher dans la maison de Copeau, à Pernand-Vergelesse. Elle avait aussi transformé en cuisine le petit réduit, sur la galerie, que Marc utilisait pour développer ses films et ses photos. Au-dessus de la cheminée, conçue dans le style dénudé des Arts décoratifs, une longue glace, jumelle de celle qui ornait la cheminée de Gide, servait de fond à un cavalier de bronze dont je ne saurais préciser l’origine (chinois, selon les apparences). Chinois ou japonais, en tout cas, le lampion qui pendait au-dessus du divan, comme aussi, du moins d’inspiration, un tableau de tons bruns représentant une pipe d’opium. Je ne sais plus s’il y avait déjà, ou si elle fut apportée par Élisabeth, la chaise paillée très basse qui avait été celle de Toulouse-Lautrec.

Pour ajouter à l’aspect labyrinthique de l’appartement, je propose de retourner dans l’entrée. […] L’entrée était sombre, éclairée seulement par la lumière d’une porte vitrée ou d’une ampoule que réduisait à rien une lanterne en cuivre découpé, de provenance turque ou africaine, unique tentative du côté de l’éclairage, avec le lustre hollandais. Un grand coffre de bois sculpté, au couvercle tendu de tapisserie, disparaissait sous des journaux, des revues et des livres — ceux qu’on ne voulait pas garder. Au mur, et faisant face à une grande peinture de Simon Bussy représentant un coq aux couleurs glorieuses, un long porte-manteau exposait toute une série de capes et de chapeaux dont les formes insolites sont fameuses.

[…]

La pièce assez vaste et très claire où l’on pénétrait d’abord était séparée par une porte vitrée de la petite pièce où j’avais attendu le premier jour. Le plafond élevé épousait la pente du toit. La vue était belle sur les toits gris, la Tour Eiffel, le dôme des Invalides. Le balcon qui bordait ces deux pièces et se continuait sans coupure au long de l’appartement voisin, offrait une vue assez lointaine sur la rue et les cours de quelques vieux hôtels plantées de marronniers ou nichaient des chouettes. Cette pièce était tendue d’une matière dont je ne sais si elle était paille ou toile, mais que la poussière avait encrassée sans retour. Les meubles étaient ceux d’une salle à manger d’acajou que Theo Van Rysselberghe avait dessinée pour la maison d’Auteuil. L’ex-buffet servait de placard aux manuscrits — à ceux que Gide appelait les « manuscrits d’autrui » — et de réserve à tout un bric-à-brac de papeterie, tandis que les tiroirs abritaient encore une argenterie qui n’avait plus été nettoyée depuis vingt ans. Sur la table ronde s’entassaient les derniers livres reçus et les revues, avant qu’un tri ne les répartisse entre les rayons du couloir et le coffre des rebuts. Livres, journaux débordaient aussi sur les chaises. La secrétaire, quand il y en avait une, travaillait sur une table aux pieds vaguement gothiques. Les dossiers des affaires en cours étaient rangés dans un classeur américain.

Parmi les ornements : au-dessus du buffet, un des plus sombres Walter Sickert, représentant le pont du Rialto (dans l’entrée, outre le coq de Bussy, un autre Sickert, très grand : la façade de Saint-Marc) ; sous un rayonnage surmontant la table ronde, une série de pastels de Bussy : un gros lézard vert dont la queue, faute de place, avait été dessinée en deux morceaux, un crapaud, un poisson vert sombre aux taches d’or. Près de la fenêtre, sur une haute sellette, un de ces meubles qui figuraient obligatoirement dans tout intérieur français vers 1900, un buste de Gide, œuvre de la sculptrice allemande Renée Sintenis, œuvre à peine ébauchée au cours d’une visite a Berlin, mais vigoureuse, où l’on voyait la marque des doigts dans la glaise, était curieusement coiffé d’un chapeau de paille aux larges bords rapporté du Congo : Gide préférait ses bustes ornés, ou cachés. Un troisième, qu’il ne voulait plus voir, fait d’un plâtre jaunâtre, avait été sauvé plusieurs fois de la corbeille à papiers. Ç’aurait pu être le portrait d’un vieil Américain puritain de Boston. Il me doit son dernier sauvetage. J’ignore qui l’avait fait.

Passant devant Saint-Marc, qui surmontait, dans l’entrée, une console d’acajou faisant partie du même ensemble, on abordait le couloir long, étroit et sombre, qui menait vers la bibliothèque, mais débouchait sur la salle de bains. Trois pièces ouvraient sur ce couloir : la cuisine et les deux petites chambres qui formaient toute la partie privée de ce curieux appartement. Des rayons, installés assez haut sur les murs du couloir, abritaient les auteurs modernes, sans les préserver de la poussière grasse, noire et tenace qui décourageait toute curiosité. Quatre gravures ornaient ce passage, représentant quatre moments d’une danse espagnole. Je fus très amusé de retrouver les mêmes dans l’escalier de Jouhandeau.

[…]

Une des petites chambres avait dû lui [Madeleine Gide] être destinée. Elle ne l’occupa qu’une fois, quand elle vint à Paris pour se faire soigner. J’ai déjà parlé de cette chambre. Les meubles devaient lui en être familiers : le lit d’acajou aux formes lourdes, la commode où des bronzes manquaient, surtout le secrétaire d’Anna Schakleton, étaient des rescapés de plusieurs domiciles. Mais leur présence dans celui-ci, où elle était si peu chez elle, devait moins la rassurer qu’aviver son sentiment d’y être comme une étrangère, par le contraste des souvenirs. Comme ces meubles qu’on transporte avec soi de place en place, quelques changements qui se soient produits dans votre vie, et qui, venus eux-mêmes de lieux divers, s’intègrent à l’ensemble formant le fond de votre vie nouvelle, de combien d’éléments disparates cette vie nouvelle n’est-elle pas constituée ! Mais les disparates se fondent, au point qu’on ne les perçoit plus. Au lieu que la permanence des choses est un rappel continuel et des lieux ou elles furent, et de ce que nous avons été. Je ne crois pas que Gide fût du tout sensible à cette emprise. Il conservait les choses par indifférence, parce qu’elles étaient là. D’où, tout autour de lui, autant d’hétéroclite que dans sa propre vie, mais un hétéroclite qu’une pensée unique ne se souciait pas d’harmoniser.

[…]

Sur la tablette de marbre du secrétaire trônait une pendule assez laide, où une jeune créature aux traits exotiques se lamentait sur la fuite du temps.

Les rideaux de la fenêtre, comme ceux de la chambre voisine, étaient faits d’une grosse toile beige, avec des applications de galons plus clairs. Ils dataient, eux aussi, de bien plus loin que l’installation rue Vaneau, et avaient dû servir dans toute une série d’appartements. J’ai déjà dit qu’il y avait dans cette chambre le paravent décrit dans Si le grain ne meurt, que Paul Gide avait implacablement refoulé de son bureau dans le salon. Ses motifs japonais s’apparentaient à ceux d’un petit fauteuil bas de style Second Empire, dont la tapisserie représentait, au milieu de fleurs et d’oiseaux, un pont arqué au-dessus d’une rivière ; les noirs, les verts, les bleus — certains bleus éclatants qui auraient dû crier d’être en compagnie — s’accordaient au contraire et formaient un assez joli motif, que des taches rouges rehaussaient. Les deux lits, celui d’acajou et celui, en cuivre, de la chambre voisine, étaient recouverts du même tissu un peu rêche que les rideaux.

La chambre au lit de cuivre était celle de Gide. Elle n’aurait pu être moins plaisante, ni plus nue. Un papier grisâtre ne faisait rien pour l’égayer, ni le peu de lumière venant de la cour, ni, au mur, une reproduction en noir de l’Hiver de Breughel. Il y avait aussi une gravure japonaise représentant un vieux mendiant, ou un voyageur, au crâne dénudé, qui ressemblait d’ailleurs assez à Gide. D’autres gravures japonaises ornaient la chambre voisine, vestiges d’une vogue qui avait fleuri vers 1900.

Que la mémoire est infidèle ! Je ne trouve rien d’autre à dire sur cette chambre, où Gide devait mourir. C’est que j’ai peine à me la représenter sans lui ; et, lui présent, c’était partout des livres, des vêtements, des cravates sortant des tiroirs, la table de nuit surchargée de fioles, de tubes, de boîtes de pilules, car il a toujours aimé expérimenter.

On passait, de là, dans une étroite antichambre qui séparait le long couloir de la salle de bains. C’est là que se trouvaient les œuvres complètes de Jean-Sébastien Bach, aujourd’hui en la possession de François Valéry à qui Gide les a léguées. Au-dessus du meuble qui les contenait étaient rassemblés les livres consacrés à Gide ou dans lesquels son nom était cité. Ils se sont considérablement accrus depuis sa mort, sans que j’aie d’ailleurs réussi à en former une collection un peu complète. […] Sur ces rayons aussi étaient rangées les traductions de ses œuvres. Allemagne et Japon y tenaient une grande place ; la Russie également qui entreprit vers 1935 de publier les œuvres complètes, mais qui changea d’avis en 1936.

Ce passage était éclairé par la fenêtre de la salle de bains d’où l’on dominait la cour de l’Hôtel Matignon ; c’est pourquoi, lorsque je logeai là pendant l’occupation, je reçus la visite de policiers chargés de la sécurité de Laval.

[…]

Deux marches, enfin, donnaient accès à la bibliothèque. Et là, ma mémoire est plus fraîche, parce que nous [Jean Lambert et Catherine Gide, devenue son épouse] avions tenu à garder cet endroit tel quel, sauf que la peinture rougeâtre de certaines boiseries avait fait place à une teinte moins agressive, et que nous avions dû y loger deux enfants. C’était une très belle pièce, qui justifiait le choix d’un logement assez incommode par ailleurs.

Les armoires et les rayonnages, de chêne clair, avaient été dessinés par Auguste Perret. Tout ce qui n’était pas bois était livres. Le soleil du matin mettait une jolie lumière sur les reliures, et le silence incitait au travail, même lorsqu’il était troublé par la voix de Maria Férès, une des rares cantatrices capables de chanter le rôle de l’Orphée de Gluck, qui faisait ses exercices quelques étages plus bas. Deux fenêtres éclairaient cette bibliothèque ; l’une, très haute, donnait sur la cour, l’autre sur les jardins de Matignon. Devant la plus grande, une vaste et lourde table à l’italienne était en général encombrée de papiers ; ses dimensions autorisaient tous les désordres. Un autre grand meuble était le piano, un Steinway un peu plus clair que les boiseries, sur lequel je n’ai jamais entendu Gide jouer. On connaît ce piano par le film d’Allégret [Avec André Gide].

À gauche, quand on entrait, se trouvaient les classiques grecs, latins et français (ceux-ci dans l’édition des Grands Écrivains) qui avaient appartenu à Paul Gide et lui devaient leurs reliures. Gide lui-même n’eut jamais grand souci de faire relier ses livres, sinon la collection de la N.R.F., mais c’était plutôt pour la commodité. Tout le panneau qui faisait face était garni de vitrines. Là se trouvaient soit des éditions un peu rares, soit les Italiens, les Anglais et les Allemands. Sous les vitrines, la série des dictionnaires. Le plus utilisé de tous, le Littré, auquel on faisait appel jusqu’au milieu des repas, se trouvait sous une banquette assez dure où Gide se tenait volontiers, dans le recoin que formait un escalier. Celui-ci, qui avait son départ à droite de l’entrée, passait devant les Français du XVIe au XIXe siècle, ceux du XXe subissant le purgatoire poussiéreux du long couloir. Quelques volumes de Balzac au cuir racorni portaient les traces d’une inondation, venue de je ne sais plus où, qui fit que Gide nous réveilla un matin de l’hiver 46-47 pour annoncer que ses livres flottaient et me demander de venir à leur secours.

On arrivait ensuite sur la galerie, où se trouvaient encore des Anglais — dont Conrad, dans l’édition de ses œuvres complètes qu’il avait offerte à Gide — des Allemands et des Russes. Venaient ensuite ceux qui, dans sa jeunesse, étaient ses contemporains : Barrès, Bourget, Zola, France, Loti, et quelques-uns de ceux qui furent ses amis : Ghéon, Claudel, Jammes, Charles-Louis Philippe. Péguy aussi se trouvait là, avec ses œuvres complètes, un certain nombre de « Cahiers », et surtout un bel exemplaire de sa Jeanne d’Arc portant une longue dédicace aux lignes très espacées qui s’étirait sur plusieurs pages. On s’étonnait de certaines absences, et précisément parmi les amis. Un petit fascicule à couverture bleue, dans une des vitrines du bas, aurait pu expliquer ces absences, un fascicule ayant pour titre : Vente de la Bibliothèque de M. André Gide, et pour date 1922. Cette année-là, ayant fait le projet de partir pour le Congo, et se plaisant à imaginer que, peut-être, il n’en reviendrait pas, et qu’il avait besoin d’argent pour le voyage, Gide vendit tous les livres dédicacés d’écrivains qui avaient été ses amis, mais avec qui ses relations n’étaient plus tout à fait aussi cordiales. Elles ne s’améliorèrent pas. Mais voilà pourquoi certains noms ne figuraient plus, ou seulement en éditions courantes, parmi les livres de Gide, pourquoi il ne possédait plus une seule œuvre dédicacée de Claudel, quand il avait gardé jusqu’à la moindre plaquette de Valéry. On sait qu’un des auteurs exclus, Henri de Régnier, se vengea de façon élégante en envoyant à Gide son nouvel ouvrage avec, pour dédicace : A André Gide, pour sa prochaine vente.

Dans un coin de cette même galerie, d’où la vue était magnifique sur le parc de Matignon et un vaste paysage de toits du côté de Sèvres-Babylone, était rangée la correspondance ; elle était même bien rangée, grâce, en grande partie, aux soins de Maurice Saillet, qui servit un temps de secrétaire. C’est là aussi que se trouvait le petit lit de fer de couleur verte qui servit pendant le voyage au Congo, et sur lequel on devait exposer Gide après sa mort.

Aussi bien, tout le décor de la bibliothèque était-il plutôt africain. Des lances, des défenses d’ivoire, des masques se détachaient sur le fond sévère des boiseries ; la statuette d’une divinité africaine, un petit crocodile naturalisé, des anneaux d’ivoire, erraient de place en place. Il y avait aussi des ornements moins exotiques Un long bas-relief de Jean Goujon, représentant une nymphe couchée, occupait un grand panneau du côté des classiques. Au-dessus du piano était accroché un masque au nez fort, aux pommettes proéminentes, qu’on prenait pour celui de Pascal, mais qui était celui de Leopardi. Il y avait aussi un moulage de Goethe, fait sur le visage du poète vivant et très âgé, car la chair y paraissait flasque, au contraire du beau masque sec de l’Italien. Une photo de Chopin, le dessin de Severn représentant Keats sur son lit de mort, témoignaient assez bien des préférences de Gide en musique et en poésie. Des gravures flottantes : un petit palmier de Simon Bussy, dressé sur un ciel d’un bleu vif, une allégorie de Marie Laurencin avec, dans un coin, la tête bandée d’Apollinaire ; un portrait de Melanchton. Enfin, parmi d’autres objets épars, outre des pierres curieuses et des coquillages, deux œuvres de Simone Marye : un canard, que son poids retenait posé sur la grande table, et un poisson qui circulait à la surface du piano ; une statuette de bronze, cadeau de Jef Last, représentant un jeune garçon maigre ; un enfant de plâtre dodu ; et le sablier ancien qu’Adrienne Monnier avait donné à Gide et que celui-ci retournait ostensiblement lorsque son visiteur s’attardait trop.

Si je me suis moi-même attardé à cet inventaire de l’appartement vide, c’est que, pendant plusieurs mois, je l’ai connu ainsi. J’occupais, sur la recommandation de Jean Schlumberger, l’appartement voisin, en l’absence de Mme Van Rysselberghe, qui vivait alors à Nice et à Cabris. Il me suffisait de pousser la porte séparant les deux vestibules, et je me trouvais dans ce domaine encore plus mystérieux pour être inhabité.

[…]

Oui, les humains dérangent. Et certains par-delà leur mort, surtout lorsque leur souvenir est si vivant qu’ils semblent n’avoir pas quitté les lieux. Il me fallut des mois, en 1951, pour me persuader que ce grand vide, rue Vaneau, n’était pas simplement le fait d’un déplacement prolongé, mais une absence interminable. A de certains indices, on pouvait douter si Gide ne s’amusait pas encore à nous surprendre, par exemple quand à deux reprises les scellés apposés sur les portes de ses deux chambres furent brisés : on avait beau savoir que Gilbert la première fois, la fille de Béatrice Beck la seconde, avaient ouvert les portes par inadvertance, comment ne pas voir dans ces infractions et effractions le divertissement d’un esprit enfin libre de tout respect pour les défenses conventionnelles ? Et je crois que ce même esprit devait trouver encore plus de joie à contempler le prodigieux désordre de la bibliothèque durant cet été-là. Nous y avions transporté tout ce qui encombrait les pièces de la rue ; toujours à cause des scellés, la porte demeura fermée durant des mois ; l’été vint et nous trouva sans courage pour rien changer à cet amoncellement. Jamais, avec toute sa science du désordre, Gide n’aurait pu réussir une pareille juxtaposition d’objets aussi hétéroclites ; et la poussière qui, malgré les fenêtres fermées, les doubles portes, les rideaux, s’était déposée sur ces choses, piano, table, chaises gothiques, fauteuils Restauration, masques d’Afrique et masque de Léopardi, piles de livres, crocodile, et sablier qu’on ne retournait plus, comme si le temps s’était arrêté de couler un soir de février, la patiente poussière de Paris donnait à cette pièce l’air d’un décor pour la dernière scène des Grandes Espérances, sauf que la mort, non la déception amoureuse, avait tout abandonné dans cet état.

Puis, les scellés ôtés (légalement, cette fois, mais par un personnage que Dickens aurait aimé), et les peintres étant passés, la pièce retrouva son air paisible et confortable, assez pareille à ce qu’elle avait été pour qu’on s’attende à trouver Gide logé dans le recoin sous l’escalier, assis de biais sur la banquette dure qui servait de niche aux cinq volumes du Littré. Ou bien, il allait apparaître dans l’embrasure de la porte, tenant un livre dont son doigt marquait la page qu’il fallait qu’on goûte avec lui… Une autre des raisons pour lesquelles j’ai décrit l’appartement, et surtout la bibliothèque, avec un soin qu’on pourra trouver fastidieux, c’est qu’ils n’existent plus, tels qu’ils étaient, que dans le souvenir de ceux qui les ont habités, ou de ceux qui venaient voir Gide, ou de ceux qui, plus tard, ont encore eu la chance de les visiter. Aujourd’hui, pas plus que dans l’appartement qui ouvrait sur le Luxembourg, ou celui de la rue de Comailles, ou celui du boulevard Raspail, ou la villa d’Auteuil, l’ombre inquiète de Gide ne peut se retrouver chez elle rue Vaneau. Croyons que c’est une ombre incapable de regrets et qui, pas plus que le vivant qu’elle remplace, n’aime à se sentir installée nulle part.

Sur l'auteur :

Né le 31 décembre 1914, Jean Lambert effectue ses études secondaires au Collège Honoré de Balzac à Issoudun (Indre). Après quatre années de khâgne au Lycée Henri IV, et deux années d’études à l’Université de Berlin, de 1936 à 1938, il conclut une licence, suivie d’un Certificat d’études supérieures d’allemand. Du séjour allemand témoigne les Lettres d’une autre Allemagne [1937-1938], publié dans Fontaine et ensuite en plaquette (1953, 46 pp.).

Ses premières collaborations littéraires vont aux Cahiers du Sud — son premier texte publié : Les Nourritures célestes —, à Fontaine — Remarques sur l’œuvre de Jean Schlumberger —, et à La N.R.F. notamment.

Il épouse Catherine Gide en 1946. De 1951 à 1956, vie de famille dans l’appartement du 1 bis, rue Vaneau, qu’il décrira dans son Gide familier. Après son divorce, en 1956, il part pour les États-Unis, où il va passer plus de vingt ans, dont dix-sept à Smith College (Massachusetts), après divers séjours d’enseignement universitaire (Haverford College, San Diego State College) ; plusieurs tournées de conférences à travers les États-Unis.

Parmi ses publications : L’Art de la fugue (Gallimard, 1945), Les Vacances du cœur (composé de trois récits, Gallimard, 1951), Tobiolo (Gallimard, 1956), Gide familier (Julliard, 1958), Le Plaisir de voir (Gallimard, 1969), Histoire véritable (Fayard, 1979, 448 p.), ample roman, inspiré par son séjour américain. Revenu en France, il effectue de nombreuses traductions de l’allemand — Thomas Mann, Heinz von Cramer —, et de l’anglais — Patrick Shite, tous les romans de William Humphrey, les études historiques de Lesley Blanch, et son livre de souvenirs sur Romain Gary.

Il a tenu son Journal depuis l’époque du lycée. Toute la partie concernant sa vie dans l’entourage de Gide et ses amis pourrait faire l’objet d’une publication, ainsi que les pages du séjour en Amérique, dans les îles du Pacifique et en Australie, au Mexique et en Italie, — qu’il considère comme sa seconde patrie. Des fragments ont paru dans diverses revues. L’ensemble offre un tableau personnel de la vie littéraire française pendant près de cinquante ans.

Décédé à Paris le 6 août 1999, et inhumé dans le caveau familial à Souvigny-en-Sologne, le 10 août.

Consulter également l’In Memoriam paru dans le BAAG, n° 126-127, juillet 2000, pp. 215-232, présentant une bibliographie complète des œuvres de l’auteur (231-232).

Texte extrait de : Jean LAMBERT, Gide familier, Julliard, 1958, extraits du chap. III, pp. 48-65. Rééd. Presses Universitaires de Lyon en 2000.

Ce texte est la propriété intellectuelle de son auteur. La reproduction à des fins personnelles est autorisée. Toute citation doit être effectuée dans le respect de l’auteur et conformément au code de la propriété intellectuelle (mention du nom, du titre, de la référence bibliographique et de la page). À cette fin, la pagination de l’imprimé a été conservée dans la présente transcription, entre crochets droits, sur le modèle : [5] indiquant le début de la p. 5 dans l’édition originale.

Maurice Sachs

Gide, la taille haute, les épaules tombantes, le corps osseux, porte une tête depuis longtemps chauve à la peau sèche et tannée de paysan. Il est comme sculpté dans le bois sain d’un arbre rude. Ses yeux, qui tirent tantôt sur le gris, tantôt sur le bleu comme certaines ardoises, comme sous certain jour, les feuilles de peuplier, donnent un regard lucide, franc et perspicace. Ses lèvres, dont Wilde disait qu’elles “sont droites comme celles de quelqu’un qui n’a jamais menti”, coupent net le visage d’un trait plus réticent que voluptueux. Une mâchoire forte et carrée marque de volonté une figure qui n’est alourdie par aucune passion épaississante. Le visage de Gide nous présente la réunion réussie du paysan, de l’homme d’étude et de l’homme raffiné. Bref, celui d’un homme qui s’est donné la peine d’être ce meilleur homme qu’un homme puisse être, ce meilleur de soi qui est en chacun, mais que si peu d’entre nous réalisent.

Extrait de : Maurice Sachs, André Gide, Denoël et Steele, 1936, 124 p., p. 13-14.

David Steel

Gide à Cambridge, 1918

Un des regrets de ma vie […] c’est de ne pas avoir passé quelques années de ma jeunesse dans un collège d’Outre-Manche.

Ce beau pays que tu traverses, vas-tu le dédaigner, te refuser à ses blandices, à cause qu’elles te seront bientôt enlevées ? Plus rapide est la traversée, plus avide soit ton regard ; plus précipitée est ta fuite, plus subite soit ton étreinte ! 1

Tant dans sa vie que dans ses livres, Gide était un homme de voyages. Savourant également le « Mieux vaut être nomades imprudents que prudents sédentaires » de Keats et la boutade de Charles-Louis Philippe : « Les maladies sont les voyages des pauvres », il prisait l’expérience fictive ou réelle à la mesure de la mobilité qu’elle permettait 2. Dès sa jeunesse il s’était systématiquement immergé dans l’art, la pensée et la littérature non seulement de sa propre patrie, mais de l’Europe tout entière. Il possédait les moyens financiers, le loisir et les capacités intellectuelles d’absorption et de discrimination propres à amasser et à évaluer les richesses de la culture internationale, y apportant également l’abondante contribution originale qui était la sienne. Ses vastes lectures ne représentaient qu’un aspect de l’insatiable appétit personnel qu’il nourrissait avec méthode : dans les livres il puisait plaisir et profit.

Il traversait les frontières avec un pareil enthousiasme et des objectifs semblables : recueillir de nouvelles expériences. La France, l’Espagne [12] (peu attrayante), l’Italie, l’Afrique du Nord, la Suisse (d’une réserve trop glaciale), l’Allemagne, l’Angleterre, la Turquie, le Congo, le Tchad, la Russie soviétique furent tour à tour des champs d’exploration 3. Ses Nourritures terrestres, son Immoraliste préfiguraient le filon de cosmopolitisme présent dans bon nombre de textes littéraires français dans les deux premières décennies du siècle. Le voyage permettait la découverte de soi et son ressourcement. Loin du bruit et de la fureur de Paris, il représentait aussi tout simplement une occasion d’écrire. Gide devint celui pour qui la sédentarité n’était qu’une phase entre deux départs : sa malle entr’ouverte, une attitude d’esprit — Gide, la valise et la plume. « Nomadisme » et « déracinement » devinrent des articles de foi, « passer outre » (terme pour lequel sa traductrice anglaise, Dorothy Strachey-Bussy, s’évertua, sans résultat vraiment satisfaisant, à trouver un équivalent anglais), un mot clef. L’incident romanesque le plus notoire de toute sa production littéraire a lieu dans un train en marche. Bien qu’habitant fort souvent presque à portée de vue de la Manche et tout près de Dieppe, il n’était pas précisément, à la différence de plusieurs d’entre ses amis, tels Valery Larbaud, Jacques-Émile Blanche, un anglophile. À son ami Roger Martin du Gard qui, lui, devait un jour écrire : « L’Anglais est vraiment pour moi le type de l’Étranger, plus que le Noir, autant que le Tibétain ou le Japonais », il confia : « Je me sens mieux outre-Rhin qu’outre-Manche », secret que, pour ménager la sensibilité de bons amis en Angleterre, il lui demanda de ne pas ébruiter 4.

Enfant, il n’avait pas appris l’anglais, ses parents l’en ayant écarté afin de pouvoir converser en cette langue sans qu’il les comprît. Gide le déplorait, citant volontiers le mot du M. Jourdain de Molière : « Oh ! mon père et ma mère, que je vous veux de mal 5 ! ». Il dut cependant en acquérir quelques bribes auprès d’Anna Shackleton, la dame de compagnie écossaise de sa mère, de quelques-unes des « misses » aussi, qui vivaient à Paris pour parfaire leur éducation ou celle de leurs élèves français, de même qu’à la fréquentation d’œuvres littéraires ou d’écrivains anglo-saxons. Se trouvant, quelque peu contre son gré, en la compagnie d’Oscar Wilde et d’Alfred Douglas, à Alger, au mois de janvier 1895, il entama une lettre à sa chère mère par un « My swith mother », indication [13] d’enthousiasme linguistique plutôt que de compétence orthographique 6. Madeleine Rondeaux, sa cousine et future femme, semble, en revanche, avoir eu, vers cette époque, une assez bonne connaissance de l’anglais.

Pendant l’hiver 1904-05, profitant de leçons d’anglais qu’à son initiative Copeau donnait au jeune Paul Gide, son neveu, il essaya, mais sans trop d’application, d’acquérir quelques fondements de la langue 7. Bien plus tard, au début de 1909, il fit de sérieux efforts pour progresser. « On my fortieth birthday to be exact... I deliberately shook off this shameful acceptance of my ignorance and said to myself : ‘It is too stupid. I cannot do without English.’ Yes, I applied myself to it suddenly, resolutely, and for months and months I allowed myself no other study and no other reading 8. » Au début de 1910, il s’inscrivit donc, avec Ghéon, à des cours d’anglais à l’École Berlitz de Paris9. En 1911 et 1912, encouragé à s’aventurer dans la lecture d’œuvres littéraires anglaises par Henry-D. Davray, l’éminent spécialiste de littérature anglaise au Mercure de France, et par Edmund Gosse, avec qui il correspondait, il s’acquit en outre les services d’un professeur, d’une culture quelque peu limitée, un nommé Walter Walker, qu’il dépassa rapidement et qui eut peine à accepter que son inhabituel élève vînt de terminer la lecture de Paradise Lost dans l’original 10. L’apprenant s’enquit en conséquence de la possibilité de cours à la Sorbonne. Vers la fin de sa vie, il se souvint : « Je ne me suis mis à l’anglais que très tard ; mais résolument, et n’eut de cesse que je ne puisse lire couramment tant d’auteurs de toutes sortes qui font de la littérature anglaise la plus riche du monde entier 11. » De pareils progrès, pourtant, ne se manifestaient pas dans sa pratique de l’anglais parlé. Arthur Symons, rapportant une visite qu’il lui rendit dans le Sussex en 1911, note que son invité pouvait lire l’anglais, mais ne se sentait pas de compétence à le parler 12. Au printemps de 1918, revenant du Havre à [14] Paris, dans le train, si inadéquat était son anglais parlé qu’il ne put répondre au « A very nice country to fight for » de l’officier britannique manchot assis en face de lui… que par des larmes 13. Bien plus tard encore, il décrivit ainsi son incursion dans la littérature anglaise : « Just as Aladdin entered the gem-filled cave, so did I enter, child-like, an enchanted and enchanting world, where everything was a source of surprise to me... Thanks to intensive study, I was soon able to read English almost as easily as French ; but as for speaking it, that was another matter and I soon had to give up any pretensions in this respect14. »

Gide visita relativement peu l’Angleterre. Dans sa jeunesse, en 1888, il fit une excursion d’une huitaine de jours à Londres, chaperonné par son ami-mentor, le pasteur Élie Allégret. Son seul souvenir de cette expédition : être allé, au Metropolitan Tabernacle, écouter un sermon du célèbre prédicateur Charles Haddon Spurgeon, suivi d’un baptême collectif dans une piscine ad hoc, il attendit presque la fin de sa vie pour en commettre le récit sur papier. Abordé par une jeune évangéliste des plus respectables, il eut recours à l’une des rares expressions anglaises qu’il connaissait… « No, thank you », ce qui amena son compagnon à expliquer qu’elle s’était seulement enquise s’il voulait être sauvé. « Le reste du voyage s’effectua prudemment à la muette 15. » N’y a-t-il pas plus qu’une curieuse coïncidence dans le fait qu’en 1918 Gide soit retourné à Londres avec le fils adolescent d’Élie Allégret, dans des circonstances qui ne pouvaient que confirmer ce refus involontaire de passage par la porte étroite ?

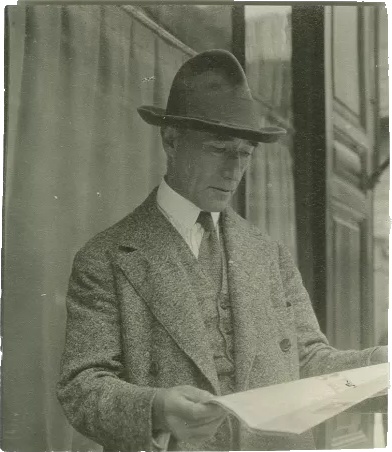

Il projeta un court séjour à Londres avec ses amis Fedor Rosenberg et Paul-Albert Laurens en juin 1900, mais l’initiative échoua 16. Passons sur les trois semaines à Jersey en la compagnie, à Saint-Brelade, d’un Copeau convalescent et, brièvement, Ghéon et Van Rysselberghe — le peintre y fera le portrait de Gide — aux mois d’août-septembre 1907. Ce fut un an plus tard, vingt ans après sa première visite, que Gide retraversa véritablement la Manche. Il s’agit d’un bref raid impromptu, les 7, 8 et 9 septembre 1908, avec Copeau, Ghéon, Jean et Suzanne Schlumberger, du Havre à Southampton (avec nuit sur le pont), puis à Londres, où visite obligatoire au British Museum et soirée dans un music-hall, ensuite embardée-éclair [15] à Oxford17.

Entre-temps, Gide avait trouvé des lecteurs parmi les francophones anglais. Arnold Bennett avait écrit à son sujet dans The New Age et, en 1911, les deux hommes se rencontrèrent à Paris et commencèrent une correspondance 18. Son intérêt pour l’Angleterre était également aiguisé par sa récente amitié avec Valery Larbaud19, qui, en sa qualité d’angliciste, travaillait à un doctorat sur Chesterton. Ardent anglophile, Larbaud vivait de façon intermittente à Londres et connaissait fort bien la matière de Grande-Bretagne. Désireux de cimenter ses contacts britanniques et poussé par son désir de faire de la publicité, non seulement pour ses propres œuvres (ce qu’Edmund Gosse avait déjà commencé dans un retentissant article, « The Writings of M. André Gide », dans la Contemporary Review de septembre 1909), mais également pour celles des écrivains attachés à La Nouvelle Revue française qu’il avait aidé à fonder deux ans plus tôt, Gide descendit au Curzon de Londres du 7 au 21 juillet 1911 en la compagnie de Larbaud. Il espérait par la même occasion améliorer son anglais. Maria Van Rysselberghe se souvient l’y avoir vu, coiffé d’un canotier d’allure très bourgeoise — expérience qu’il n’allait pas répéter 20. Il déjeuna avec Gosse à la Chambre des Lords le 10 juillet et, le dimanche 16 juillet, accompagné de Larbaud et d’Agnes Tobin, se rendit, en la voiture de cette dernière, à Capel House, Ormeston, dans le Kent, faire la connaissance, chez lui, de Joseph Conrad, aux côtés de qui ils passèrent après-midi et soirée en discussions animées, avant de coucher à l’auberge du village. Le lendemain, retour pour le petit déjeuner chez le romancier anglo-polonais, qui parlait un excellent français avec une pointe d’accent provençal, prise de photos dans le jardin, puis visite au poète Arthur Symons à Island Cottage, Wittersham, près de Rye dans le Sussex. Symons avait rencontré Gide dans les années quatre-vingt-dix à Paris, admiré son Immoraliste (de même que, plus tard, il devait apprécier ses Caves du Vatican) et, par la suite, échangea une correspondance avec lui. Ils passèrent là l’après-midi à converser en français. Dans son journal [16] Symons nota : « Gide est curieux, aussi bizarrement étrange qu’il est étrangement fascinant, et d’un charme particulier 21. » Après une mystérieuse visite à Harwich, le voyageur quitta Londres pour Cuverville le 21 juillet.

Dix-huit mois plus tard il était de retour pour de nouveau faire connaître La N.R.F., mais aussi en partie afin de remercier Gosse en personne pour son essai louangeur dans Portraits and Sketches (1912) que le critique anglais lui avait envoyé. L’idée d’échapper à l’ennui que ne manquait de susciter en lui la perspective d’un Noël passé à Cuverville lui souriait également. Il descendit cette fois au Charing Cross Hotel et partagea le dîner de Noël de Gosse avec Henry James22. Ce n’était pourtant qu’une évasion partielle, car une lettre de Madeleine, expédiée de Cuverville, le pria de se joindre à elle en pensée le jour de Noël, en récitant un « Notre Père 23 »… Le 30 décembre il fut invité à dîner de nouveau, cette fois par Edith Sichel et Georges Moore. Ceci suivi d’une autre visite aux Conrad à Orleston. Après le précédent séjour avec Larbaud et Agnes Tobin, les deux écrivains avaient correspondu et Gide, aidé d’Henry Davray, s’efforçait d’organiser la traduction des œuvres de Conrad en français. Cette fois Gide récompensa l’hospitalité du romancier par le cadeau d’un meccano offert à son fils puîné John24. Arnold Bennett, à [18] cette date, était à Paris, où il passait les fêtes de Noël.

En dépit de l’effort requis par l’achèvement des Caves du Vatican, l’intérêt de Gide pour la chose anglaise ne cessait de croître et commençait à s’immiscer dans la concentration qui lui était nécessaire pour d’autres tâches 25. Au début de septembre 1913, il avait une fois de plus en tête le projet d’un séjour, soit à Londres, soit dans une station balnéaire anglaise qui ferait antidote à Cuverville26. Ce ne fut pas avant la fin de cette année que survint un répit dans son programme actif de lectures anglaises et la tentation, de nouveau, de passer Noël en Angleterre27. Un gros rhume l’en dissuada, mais le projet était seulement remis à juillet, date à laquelle la perspective d’un séjour dans la ville de Cambridge commençait à l’attirer. Larbaud, consulté, approuva, tout en recommandant le printemps plutôt que l’été :

Je comprends très bien que vous choisissiez Cambridge, mais c’est maintenant qu’il faut venir. En juillet ce sera bien morne et bien étouffant. C’est en ce moment qu’il faut y aller. Je préfère Cambridge à Oxford. Les bâtiments sont plus simples, les perspectives plus claires, avec des petits temples des belles-lettres, pseudo-classiques, tout à fait engageants. Ce qu’il y a de mieux ce sont the Backs, c’est-à-dire les pelouses, parcs et jardins qui sont derrière les collèges, et que traverse la Cam, divisée en un grand nombre de petits canaux, avec des ombrages placés là exprès pour qu’on vienne passer des journées, couché dans un bateau. On y rencontre Phédon, Alcibiade et Ménexène étendus sur des coussins de velours, lisant — qui sait ? — Les Nourritures Terrestres, tandis que les rames abandonnées pendent dans l’eau 28…

Une telle évocation de plaisirs gréco-anglais ne pouvait manquer de tenter Gide. Ils pourraient se rencontrer à Cambridge, suggéra Larbaud, après quoi, lui-même entreprendrait de satisfaire une de ses vieilles tentations : la circumnavigation des Îles Britanniques, de port en port, en steamer.

Gide, cependant, passa le printemps en Turquie en compagnie d’Henri Ghéon et de Mme Mayrisch. L’Angleterre ce serait après tout pour l’été. Dès le 28 juillet 1914, après quelques jours passés chez les Blanche à Offranville, ses valises s’empilaient sur le quai à Dieppe, rendez-vous était pris pour août avec Bennett et Jacques Raverat et un télégramme expédié à Larbaud à Hastings. Hélas, pour reprendre les propres termes de Gide « l’homme propose et le Kaiser dispose29 ». La nouvelle de l’ultimatum en route d’Autriche en Serbie et de l’amoncellement des nuages de la guerre l’obligèrent à annuler son voyage à la dernière minute.

Dans cette attirance qu’exerçait l’Angleterre sur Gide, Copeau entrait pour une part. Y ayant accompagné son père en voyage d’affaires, il connaissait et aimait Londres, depuis son enfance presque. L’un des moteurs psychiques de sa vie sensuelle s’était allumé là 30. Il y refit de fréquents séjours, y trouva en partie l’inspiration pour la fondation du Vieux-Colombier, connaissait Shaw, Isadora Duncan, Edward Gordon Craig, Granville Barker, et y emmena faire une tournée théâtrale, dans la dernière semaine de mars 1914, sa toute jeune troupe avec, comme chroniqueur de l’occasion, Roger Martin du Gard31. Il avait tôt fait, préparant ainsi le terrain pour Gide en 1918, d’amorcer des rapports avec le groupe de Bloomsbury en les personnes de Duncan Grant, auquel, en 1914, il fit appel pour les costumes de La Nuit des Rois, comme avec Clive Bell, chez qui il songea, en l’été de 1914, à évacuer sa femme et ses enfants. Sans doute servit-il de boute-en-train, si l’on ose dire, pour les départs outre-Manche, faux ou vrais, de son ami anglophone — et anglophile — débutant.

Quatorze mois après sa tentative avortée de juillet 1914 Gide se prépara à nouveau, cette fois pour un voyage en la compagnie d’Edith Wharton. Henry James, Bennett et Raverat avaient été prévenus. Une fois de plus les obstacles se révélèrent insurmontables, en l’occurrence la bureaucratie militaire et Gide, de nouveau, dut se contenter de savourer le piètre plaisir du renoncement au voyage. Ce n’était, promit-il à Bennett, qu’un recul proverbial « pour mieux sauter, un peu plus tard 32 ». Cambridge demeura un rêve interdit par la guerre.

Pour Gide, pendant ces années de guerre, le charme de Cambridge, si [19] idylliquement évoqué par Larbaud dans sa lettre de 1913, fut entretenu en sourdine par son amitié croissante et sa correspondance avec Jacques Raverat, qui habitait à proximité de la ville et maintenait des liens étroits avec ses cercles intellectuels et artistiques. Raverat, pianiste et peintre de talent, était le fils d’un industriel du Havre, l’un des principaux financiers, avec son ami Paul Desjardins, des Entretiens de Pontigny. Ancien élève du collège de Bedales et de la Sorbonne, Jacques Raverat était revenu en Angleterre, à Cambridge, afin d’y pousser plus avant ses études de mathématiques. Il s’était affilié au groupe cambridgien des Neo-Pagans et était devenu l’ami le plus proche du poète Rupert Brooke. Plus tard il abandonna les mathématiques, étudia la peinture à la Slade School à Londres, épousa la petite-fille de Charles Darwin, Gwen Darwin, le peintre-graveur et futur auteur de Period Piece et s’installa près de Cambridge. Sa première rencontre avec Gide datait de l’été de 1910 à Pontigny, alors qu’il assistait aux décades de cette année, moins par les bons offices de son père qu’en tant qu’associé de C. J. St. John Hornby qui, à la tête de l’Ashendene Press, était soucieux d’établir des liens avec des écrivains et des éditeurs français et tout particulièrement avec l’embryonnaire « comptoir d’éditions » de la jeune Nouvelle Revue française. Sa future épouse Gwen et St. John Hornby l’accompagnèrent à la décade. Après la mort de Brooke en 1914, Raverat se distancia des cercles Bloomsbury de Cambridge, en partie à cause de sa santé de plus en plus précaire, mais également par désapprobation de leur pacifisme et aussi en raison de l’antipathie qu’il éprouvait envers certains membres du groupe. Avec Virginia Woolf, cependant, il continua à entretenir une importante correspondance jusqu’à sa mort prématurée, de la sclérose en plaques, en 1925.

Paradoxalement, malgré — ou à cause de — sa nationalité française, Raverat représentait pour Gide un lien anglais plus personnel que des fréquentations professionnelles telles que Gosse et Bennett. Gide l’aimait beaucoup. Il admirait sa sensibilité et son intelligence. Leur amitié s’intensifia au cours de séjours à Florence au printemps et à Cuverville à l’automne de 1914. Ce fut sa lecture, avec le jeune homme, de Milton, qui fut à l’origine du développement chez Gide du concept du Diable, notion qui joue, dans sa vie et dans son œuvre, un rôle considérable et problématique 33. À Florence, Raverat parla à Gide de Rupert Brooke et de sa poésie. Par une étrange coïncidence, non seulement Gide avait déjà entendu parler de Brooke, mais les vies de deux hommes, ou leurs destins, allaient encore plus bizarrement s’entrelacer intimement.

Au début de 1911, le poète avait rencontré à Munich Élisabeth Van [20] Rysselberghe, la fille des amis très chers de Gide, Théo et Maria Van Rysselberghe. Élisabeth et Rupert commencèrent une liaison amoureuse et, pendant un certain temps, continuèrent à se fréquenter en Angleterre où Élisabeth étudia l’horticulture à Swanley Horticultural College, aux côtés d’Ethel Whitehorn, qui elle-même devait être accueillie dans le cercle intime de Gide34. En janvier 1912, Brooke partit pour Cannes pour se remettre d’une période d’extrême tension mentale. À Paris, Beth vint l’accueillir et il dormit huit heures dans l’appartement de ses parents, pendant qu’elle changeait des devises pour lui et organisait la réservation de son billet pour Nice. Chez les Van Rysselberghe, « près du feu, il parcourut un manuscrit d’André Gide qu’il avait emprunté à Raverat ». Maria Van Rysselberghe maintient que ce fut parce qu’elle avait confié à l’écrivain le profond regret de sa fille de n’avoir pas eu d’enfant de Brooke que Gide, loin d’être lui-même insensible aux charmes de Beth, nourrit le projet de lui faire porter son propre enfant, conçu, apparemment, sur une plage méditerranéenne, un dimanche de juillet 192235. En un sens et assez curieusement Gide s’interposait ainsi pour Brooke, dans la mesure où sa fille remplaçait l’enfant que le poète n’avait pas eu le temps d’engendrer.

En dépit des affirmations de Christopher Hassall, Gide et Brooke ne se rencontrèrent jamais. Certainement il était dans leur intention de le faire, chez Raverat, à Croydon, à côté de Royston, où il habitait à l’époque du séjour projeté par Gide au cours de l’été 1914. La guerre empêcha le voyage. Ce fut Gide, informé par une lettre de Raverat, qui communiqua à Beth la nouvelle de la mort de Brooke. Il n’y a pas trace de la réponse de Gide à Raverat ; elle ne lui parvint jamais, mais il fut profondément affecté par la mort du poète anglais et l’associa à celle de Pierre Dupouey, jeune lieutenant de vaisseau féru de littérature anglaise et française, qui correspondait avec lui depuis 1903 et qui trouva la mort sur le front belge le 3 avril 191536. À l’occasion de la mort de Brooke, Gide écrivit un poème, jamais publié et dont on a perdu la trace, en guise d’hommage. Au début de juin 1915, il avait en sa possession le récit circonstancié des derniers jours du poète et de son enterrement, dont il conçut l’intention de faire une traduction française pour accompagner celle des derniers sonnets, [21] « les seuls vers guerriers acceptables qu’aient produits ces derniers événements. Je doute si rien dans cette guerre saura m’émouvoir autant que ces deux fins, de Rupert Brooke et de Dupouey, également belles 37 ».

Le projet prit de l’importance. La N.R.F. envisagea la publication d’un volume in memoriam, comprenant des traductions de poèmes choisis, d’articles et de lettres. Raverat communiqua à Gide le nom d’Edward Marsh, l’exécuteur testamentaire de Brooke, et lui offrit sa propre collaboration et des copies de lettres que Brooke lui avait envoyées. Plus tard, Gide pensa utiliser comme préface une traduction d’un article d’Henry James sur Brooke, dont il avait entendu parler et qu’il essaya d’obtenir par l’intermédiaire d’Edith Wharton38. Gosse, ignorant les liens indirects qui, par l’entremise de Raverat, s’étaient tissés entre Gide et Brooke, lui écrivit, lui aussi, à propos de la mort du poète 39 ; dans sa réponse, Gide réitéra son intention de traduire les derniers sonnets. Gosse était un autre vecteur en direction de Marsh à qui Gide écrivit en remerciement de l’envoi d’un volume de poèmes, probablement 1914 and other Poems qui venait de paraître le 16 juin. Selon Linette Brugmans, Marsh « savait l’admiration de Brooke pour Gide » et approuvait l’idée d’un volume en français, mais ne pouvait y acquiescer sans l’approbation de la mère du poète. Gide, en l’occurrence, ne réalisa jamais son projet. Un choix de poèmes de Brooke, en anglais et en français, parut en 1919 dans Les Soldats-poètes de l’Angleterre du Baron E. B. d’Erlanger, et ce ne fut pas avant 1931 que fut publié l’ouvrage de P. Vanderborght Hommage à Rupert Brooke 1887-1915 avec poèmes de Rupert Brooke traduits de R. Hérelle, suivi, en 1933, du Rupert Brooke : avec un portrait d’A. Guibert.

Les années de la guerre, au cours desquelles Gide limita délibérément sa production, étaient propices à la lecture et ses incursions dans le domaine littéraire anglais lui avaient désormais fait parcourir une grande partie de la production littéraire de cette langue. Dans sa jeunesse, lisant en traduction et guidé par l’Histoire de la littérature anglaise de Taine, sa prédilection allait à Shakespeare et à Dickens (qu’à cette époque, dans ses premières notes de lecture, il comparait et contrastait astucieusement avec Balzac), à Carlyle également et, en tant que le disciple de Mallarmé qu’il était, à Poe40. Il s’était essayé aussi à la lecture de George Eliot ; Adam Bede [22] estimait-il, faisait preuve de grandeur morale, mais manquait d’art, sa constante pierre de touche. Il avait fréquenté Wilde avec précaution et connaissait ses œuvres. Le monde romanesque dans lequel il aurait volontiers vécu comme personnage était celui de Dickens, mais le roman qu’il aurait vraiment voulu vivre était, avoua-t-il, Les Hauts de Hurlevent41. Au début de 1911, s’étant sérieusement mis à l’anglais, il pratiquait une heure de lecture chaque soir et, dans les deux ou trois années qui suivirent, découvrit tour à tour Lamb, Stevenson, Bennett, Conrad, Gosse, Hardy, Thackeray et, avec un plaisir tout particulier, Fielding et Defoe, dont la liberté narratologique et l’exemple picaresque allaient égayer maintes pages des Caves du Vatican. Swift n’était pas son genre, mais Milton, Keats, Byron, Butler et Spenser (ce dernier avec l’aide du Skeat), vinrent tous apporter de l’eau à son moulin qui tournait lentement mais sûrement. Il lui fallut, à l’automne de 1914, un mois entier pour achever Tess d’Urberville de Hardy (dont son ami Jacques-Émile Blanche avait fait le portrait en 1906), tandis que, vers la fin de 1916, la lecture de The Return of the Native du même écrivain s’étendit sur plusieurs mois. Le 1er décembre 1915, il nota dans son Journal :

Sitôt achevé le Almayer’s Folly de Conrad, je me plonge dans le Bible in Spain de Borrow. Rien ne peut exprimer l’amusement et la curiosité avec lesquels je me précipite dans un nouveau livre anglais d’un bon auteur que je ne connaisse pas encore ; amusement que, depuis longtemps, la littérature française ne pouvait plus me donner, ne me réservant plus, à proprement parler, de surprises 42.

D’autres nourritures comprenaient les Évangiles (en anglais, bien entendu), Kipling, Wells, Pater et même le Sons o’Mende G. B. Lancaster. Le Shaving of Shagpat de Meredith, écrivit-il, était « un des livres que je jalouse le plus, que je voudrais avoir écrits43 ».

Il avait écrit sur Wilde (avait sous-estimé, comprenait-il maintenant, ses pièces), traduit le Gitanjali de Tagore et Typhonde Conrad, plusieurs poèmes aussi de Whitman, et, en 1917, faisait progresser sa traduction d’Antoine et Cléopâtre. Trois écrivains, cependant, constituaient d’importantes découvertes pour lui. Sur les conseils de Bennett il lut l’Autobiographie de Mark Rutherford et Delivrance, deux œuvres qui éveillèrent en lui de profonds échos puritains. « L’honnêteté, la probité », écrivit-il, « se font ici vertus poétiques […], l’écriture même est d’une transparence exquise, d’une scintillante pureté. Il mène à perfection des qualités [23] que je voudrais miennes. Son art est fait du dépouillement de toutes les fausses richesses 44. » L’éducation protestante, à condition de la dépasser, était, jugeait-il, la suprême école de la psychologie, d’où la supériorité du roman anglais sur le français. Il s’était attaqué à Blake en 1914, mais « avec étonnement ». Plus tard, ayant découvert Le Mariage du Ciel et de l’Enfer (qu’il devait traduire), il allait ajouter le poète anglais, aux côtés de Nietzsche et de Dostoievski, à la constellation des quatre étoiles de son firmament intellectuel. La quatrième, plus brillante encore que Blake, était Browning… n’oublions pas cependant Goethe. Plus Gide se plongeait dans Browning, plus il découvrait d’affinités avec lui. « Nul autant que Browning », lisons-nous, dans le Journal de 1938, « n’a fait jouer devant notre assentiment les multiples possibilités de la noblesse humaine […]. L’œuvre entière de Browning : Dieu vu à travers des âmes 45. »

Tout comme ce fut la guerre avec l’Allemagne qui conduisit Gide à pénétrer plus avant dans la littérature anglaise, ce fut la frustration due à la guerre qui fortifia son envie de visiter l’Angleterre. Une autre amitié, « anglaise » comme celle de Raverat, travaillait à l’y attirer. Depuis l’automne de 1916, son vieil ami, le romancier et banquier belge, co-fondateur de La N.R.F., André Ruyters, habitait Londres, nommé en mission auprès du ministère de la Guerre. Sa fille Luce allait bientôt épouser un ingénieur britannique. Bon anglophone, Ruyters goûtait fort la vie londonienne et fit tant, dans des lettres alléchantes, pour y attirer son ami, que celui-ci ira jusqu’à lui répondre, au printemps de 1917 : « À présent, Londres m’attire autant que l’Afrique ; mais me paraît presque aussi loin 46. » Pour Gide ce n’était pas peu dire.

Mais il y avait plus. Au cours du printemps et de l’été de 1917, il s’était profondément attaché à Marc Allégret, le « Michel » du Journal de l’été 1917 et l’un des fils du pasteur Élie Allégret avec qui il avait visité l’Angleterre pour la première fois en 1888 et dont la famille était intimement liée avec les Gide. L’idée d’envoyer un de ses jeunes protégés faire ses études en Angleterre lui avait déjà souri en 1914, il s’agissait alors du « K » du Journal, très probablement Dominique Drouin. En l’automne de 1917, il écrivit à Raverat, lui exposant son plan de faire passer à Marc — à l’époque élève au lycée Janson de Sailly — l’année de sa rhétorique en Angleterre, avant de rentrer en France faire son service militaire. Afin de garantir qu’il ait la compétence linguistique nécessaire pour tirer profit de [24] son année, il passerait l’été à Cambridge à améliorer son anglais. Gide ne cachait pas à Raverat que le projet avait au moins l’avantage de lui offrir un prétexte d’accompagner Marc et de passer l’été avec lui en Angleterre. En somme il était déterminé à réaliser son rêve d’avant-guerre. À une génération près, et les rôles étant inversés, c’est comme s’il avait à cœur d’exorciser par une négation hédonistique et amorale, sinon par une revanche subconsciente, ce premier séjour de 1888, accompli sous le signe d’un puritanisme austère : « C’est par haine contre cette religion, cette morale qui opprima toute sa jeunesse », lit-on dans le Journal des Faux-Monnayeurs à la date du 25 juillet 1919, « par haine contre ce rigorisme dont lui-même n’a jamais pu s’affranchir, que Z travaille à débaucher et pervertir les enfants du pasteur. Il y a là de la rancune. Sentiments forcés, contrefaits 47. » Que « Z » fût un personnage romanesque ou réel, l’observation demeure pertinente.

En fait la situation évolua et d’une manière qui favorisait le projet de Gide, car Léonie Allégret, directrice du Lycée Victor Duruy, suggéra de réorienter les études de son neveu en le faisant renoncer à un bac latin-sciences, jugé trop ambitieux pour lui, en faveur d’un bac latin-langues. S’il savait l’allemand, seule une immersion totale pouvait suppléer à son ignorance presque entière de la langue anglaise. Quoi de plus sage donc qu’un séjour cambridgien ? C’était un renfort inespéré au dessein moins altruiste de Gide48. Raverat pourrait-il trouver et un professeur pour Marc et une famille qui pût l’héberger, s’enquit-il. Le peintre l’orienta vers Louis de Glehn, professeur de français à la Perse School qui, dans une longue réponse à la lettre de l’écrivain français, offrit de non seulement s’occuper de l’enseignement de Marc, mais aussi de le loger dans sa propre maison 49. Raverat suggéra que le Rév. H. F. Stewart, spécialiste [25] universitaire de Pascal, ami de Paul Desjardins et habitué des Entretiens de Pontigny, pourrait lui aussi favoriser les plans de son ami, qui comprenaient maintenant des projets d’excursions dans des régions plus sauvages, en l’occurrence la Région des Lacs, le Pays de Galles et l’Écosse. Bien qu’il le vît à Cambridge (et le trouvât, comme tous les autres Anglais qu’il y fréquenta « frémissants d’amour et d’enthousiasme pour la France », gageons que Gide, dans le contexte, était plutôt enclin à ne pas trop dépendre d’un tel appui ecclésiastique 50.

Averti par son ami -- la guerre se prolongeait — qu’il aurait besoin d’une carte de voyage et d’un carnet alimentaire, Gide travailla à consolider ses plans au printemps de 1918. Son dessein, si longtemps contrecarré, d’accomplir sa cinquième traversée de la Manche, se trouvait à présent enrichi du plaisir de l’accomplir en compagnie de Marc. Pour agréable qu’en fût la perspective, elle était cependant entachée d’un sentiment de culpabilité. D’une part la guerre n’était pas terminée. Sur un plan plus personnel, partir avec Marc, c’était trahir irrémédiablement l’engagement spirituel qui le liait de longue date à son épouse, même si Gide avait pris grand soin de le définir et de l’entretenir comme tout à fait distinct d’un engagement physique, hors de question dès même sa nuit de noces. Ses nombreuses précédentes aventures homosexuelles, sans lendemain pour la plupart, étaient d’un autre ordre que le profond lien émotionnel qui l’attachait depuis quelque temps à Marc. L’idée de l’escapade anglaise donnait donc naissance à de vifs sentiments d’anticipation, certes, mais aussi à de [26] profondes hésitations plus troubles. Significatif, le sujet de roman qu’il imagine dans son Journal du 9 mai : « X. fait un immense effort d’ingéniosité, de combinaison, de duplicité, pour réussir une entreprise qu’il sait répréhensible […], il y dépense plus de résolution, d’énergie, de patience qu’il ne faudrait pour réussir le meilleur […], mais il est trop tard à présent pour s’en dédire ; il est pris lui-même dans la machine 51… » À d’autres moments il est plus résolument optimiste : « J’imaginais déjà », écrirait-il plus tard, « la petite maison anglaise où nous allions, pour la première fois, vivre ensemble, seuls. C’était si beau, si inespéré », mais il savait déjà que c’était un rêve qui pourrait bien coûter, coûterait bien, le bonheur de sa femme et cette part de son propre bonheur qui dépendait du sien52.

Avant son départ pour l’Angleterre, Gide crut bon de passer quelques semaines avec sa femme à Cuverville. Quels qu’eussent pu être les soupçons que nourrissait Madeleine à l’égard de la vie privée de son époux, un incident en particulier, survenu au cours de l’hiver 1917, l’en avait informée de manière regrettablement brutale. Considérant Henri Ghéon (compagnon de Gide en débauches clandestines, alors au front, officier dans le corps médical) comme presque un ami de famille, elle avait pris l’initiative, exceptionnellement, d’ouvrir une lettre de lui, datée du 13 décembre, et adressée à son mari. Elle renfermait des allusions à certaines activités communes passées que Ghéon, converti au catholicisme par ses expériences de la guerre, regrettait maintenant profondément. Les yeux de Madeleine se dessillèrent 53. Elle connaissait aussi l’attirance qu’exerçait sur son mari la famille Allégret et l’avait discrètement prévenu contre cette tentation. En juin 1918 elle ne pouvait manquer de reconnaître avec appréhension le bonheur éhonté qu’il avait été récemment incapable de lui dissimuler et d’en être amèrement blessée. La veille de son départ, confia Gide plus tard à Martin du Gard, elle lui fit part de ses soupçons :

— Tu ne pars pas seul, n’est-ce pas ?

J’ai balbutié : — Non…

— Tu pars avec Marc ?

— Oui…

… J’ai voulu parler. Mais elle m’a arrêté d’un mot terrible :

— Ne me dis plus jamais rien. Je préfère ton silence à ta dissimulation 54.

Gide devait partir à l’aube le lendemain. Toute la nuit il arpenta sa chambre, atterré, tenaillé par le remords, empêtré dans ses plans soigneusement [27] élaborés, se demandant s’il devrait partir, composant dans le désarroi une lettre folle, pleine d’auto-justification, qu’il eut la mauvaise idée de mettre entre les mains de Madeleine au moment de son départ, et dans laquelle il avait écrit qu’avec elle, à Cuverville, il sentait qu’il « pourrissait », la vie s’écoulait de lui, il avait besoin de s’échapper, de partir, de se renouveler, s’il voulait retenir son pouvoir de création. Dans son Journal, à la date du 18 juin, on lit : « Je quitte la France dans un état d’angoisse inexprimable. Il me semble que je dis adieu à tout mon passé. » Il eut beau ajouter (phrase omise lors de la publication originelle, mais restituée par Éric Marty dans son édition de 1996) : « J’aime Madeleine de toute mon âme — l’amour que j’ai pour Marc ne lui a rien volé », il avait sacrifié sa femme aimée à l’adolescent adoré 55. C’est avec le sentiment de traverser le Rubicon qu’il se prépara à traverser la Manche.

Le soir du mercredi 19 juin les deux compagnons prirent le bateau de nuit du Havre, passant d’abord chez Georges Raverat (père de Jacques) à Ste-Adresse. L’arrivée matinale à Southampton leur permit un rapide tour de la ville. « Tout étonné(s) d’y être », ils gagnèrent Londres en fin de matinée du jeudi 2056. Puis, revigorés par la sieste et le thé, ils assistèrent, le soir même (à défaut, qui sait, de son Peter Pan), à une représentation [28] du Dear Brutus de J. M. Barrie.

Ils ne tardèrent pas à contacter Gosse à qui Gide avait préalablement demandé de confirmer par une note, rédigée de préférence sur papier officiel, « bibliothèque de la Chambre des Lords, par exemple » (Gosse en avait été le bibliothécaire), les arrangements concernant Marc à Cambridge. Même s’il la reçut à temps, elle n’empêcha pas les officiers d’immigration, en apprenant qu’il se rendait à Cambridge, centre bien connu de pacifisme, de s’enquérir s’il était lui-même un pacifiste. En l’occurrence, ce n’était pas le cas. « Hourra », écrivit-il à Bennett, le lendemain, « nous avons mis le pied en Angleterre hier matin ; hier encore je croyais rêver — mais c’est bien à Londres que je me réveille encore ce matin 57. » André et Georgina Ruyters ne pouvaient offrir hébergement, au 66, Galveston Road, East Putney, que pour une seule personne. Les voyageurs logèrent donc au 9, Lancaster Gate (où Paul Wenz, romancier franco-australien, traducteur de Jack London et ancien condisciple de Gide sur les bancs de l’École Alsacienne, mais travaillant maintenant pour la Croix-Rouge, avait aussi élu résidence), tout en passant la plus grande partie de leur temps ailleurs. Oxford Street s’avérait d’une attraction particulière. « Nous parcourons les rues de Londres du matin au soir », écrivit Marc Allégret, « toujours avec de nouvelles surprises 58. »

Il avait été prévu de consacrer une semaine à visiter la capitale avant de gagner Cambridge via les Raverat à Weston. Après le culte, le dimanche 23 fut consacré aux Ruyters avec visite obligatoire, puisque non loin de chez eux, à Kew Gardens. La lettre que Gide avait envoyée à Bennett le vendredi ne lui parvint pas avant le lundi, mais entraîna immédiatement une invitation à dîner au Grill Room du Café Royal, Regent Street, pour le mardi 25 juin. Mme Bennett serait aussi de la partie. À cette date, Bennett, grâce à l’intervention de son ami Beaverbrook, ministre de l’Information, se trouvait à la tête de la Section française du Bureau de Propagande au ministère. Gide était si anxieux de le voir qu’il se présenta à son bureau le mardi, à l’improviste, mais l’occupant était absent. La visite chez Gosse, le soir du 21, avait été plus fructueuse, car il fournit au visiteur deux lettres de recommandation, l’une à l’intention du Directeur du Zoo de Londres (Gide ayant toujours éprouvé une fascination pour l’histoire naturelle), l’autre auprès du « Vice-Chancellor of Christ’s College59 ».

[29] Il y avait d’autres connaissances à contacter dans la capitale : Henry-D. Davray, qui habitait au 8, St. Martin’s Place, Jules Delacre, écrivain belge en exil, et sa femme Marie-Anne, amie de Maria Van Rysselberghe ; c’est en la compagnie de cette dernière qu’ils allèrent au Palladium, Argyll St., tout proche de Oxford Circus, l’après-midi du 2660. Conrad se trouvait temporairement dans la capitale (sa femme y subissait une intervention chirurgicale), à Hyde Park Mansions. Ruyters et Gide lui rendirent visite le lundi 24, mais sans la traduction de Typhon, dont Gide attendait toujours des exemplaires. Ils revinrent le lendemain, Gide laissant ensuite à Ruyters, qui, de son côté, traduisait Heart of Darkness, le soin de continuer les pourparlers. Le voyageur souhaitait vivement voir quelques tableaux de Raverat exposés au New English Art Club dans Suffolk Street. Le peintre avait également arrangé une rencontre avec Katherine Cox, amie de Brooke, pour que le visiteur aille en voir d’autres dans son appartement de Fleet Street61. Quant à Valery Larbaud, il était en voyage en Espagne. Pour un homme habité de la curiosité et de l’énergie de Gide, surtout lorsque stimulé par la présence d’un jeune compagnon, Londres offrait des possibilités infinies.

Le jeudi 27 juin, ils quittèrent la capitale pour « Darnall’s Hall », Weston, Baldock, près de Stevenage, au sud-ouest de Cambridge. Jacques Raverat, de plus en plus immobilisé par la maladie, était impatient d’accueillir son ami et de parler avec lui, car il ne l’avait pas vu depuis un séjour à Cuverville à la fin de septembre 1914, quand les deux hommes avaient eu une sérieuse discussion concernant le Diable, la religion et la morale 62. Ils passèrent la soirée à discuter et à jouer du piano. Le lendemain Gide se rendit à Cambridge pour voir la ville dont il avait tant entendu parler. Ils y rencontrèrent de Glehn, visitèrent la Perse School, passèrent ensuite chez Lady Jane Strachey à la recherche de son gendre, le peintre Simon Bussy, auprès duquel un ami commun, Auguste Bréal, lui avait donné une lettre d’introduction 63. Bussy était sorti. Lui laissant un [30] mot, Gide et Marc s’en allèrent déjeuner chez Stewart, consacrèrent l’après-midi à du canotage sur la rivière à Grantchester, puis rentrèrent par le train chez les Raverat. La note laissée pour Bussy occasionna une réponse par retour du courrier, invitant le voyageur à déjeuner chez les Strachey le 4 juillet, une semaine plus tard. Ce fut une invitation qui allait lui ouvrir les portes d’un des centres les plus avant-gardistes et créatifs de la vie intellectuelle anglaise, un milieu avec lequel il allait se découvrir de nombreuses affinités. Il y trouvera également la traductrice qui répandra son œuvre auprès du public anglo-saxon.

À Weston, de nouveau le temps passa en promenades, causeries, soirées piano. On discuta l’œuvre de Jacques et de Gwen ; on parla peinture et littérature. De Brooke, Gide lut The Old Vicarage, Grantchester64 . Le dimanche, de Glehn et un ami français, Gaston Vadel, étudiant à King’s College, vinrent visiter à bicyclette. Puis, après ce très long week-end à Weston, qui eut sur Raverat le double effet de le détendre et de le revigorer, Gide et Marc déménagèrent à Cambridge le soir du mardi 2 juillet. Larbaud avait eu raison. L’on était en temps de guerre et de vacances ; la ville était vide d’étudiants et des plus jeunes d’entre les enseignants, mais peuplée de soldats convalescents.

À Grantchester, la maison de de Glehn, « Byron’s Lodge », gîte de Marc pour les presque six mois à venir, avec jardin, potager et non loin, en contrebas, rive sur la Cam, était tout proche du « Old Vicarage » qu’avait habité — et chanté — Brooke. Les pièces à « Byron’s Lodge » étaient embellies par les tableaux de Wilfrid de Glehn, frère de Louis, [31] talentueux peintre impressionniste, par ceux aussi de leur oncle Oswald von Glehn et de leur beau-frère Lucien Monod. À côté du « Old Vicarage » était « The Orchard » — où Brooke avait logé antérieurement. Installés aussi pour l’été chez de Glehn étaient sa sœur Rachel Marsh (sans, la plupart du temps, son mari Frank) et ses quatre enfants, Bobby, Barbara, Elma et Philip. À côté, à « Yew Garth », habitait la famille Warburton, Cecil Warburton enseignant la zoologie agronomique et l’entomologie médicale à l’université. Scientifique, l’entourage de de Glehn était aussi musical et, avec les grandes orgues de la célèbre chappelle de King’s College non loin, Gide et Marc ne tardèrent pas à faire la connaissance du talentueux compositeur Roger Quilter, du pianiste et conducteur Anthony Bernard, du pianiste Hamilton et de Reginald Hilton, étudiant de musique en passe de devenir étudiant de médecine, mais aussi organiste passionné. Au cours de l’été, tout ce monde passa et repassa à « Byron’s Lodge ».

C’est à cent pas de la maison qu’on avait trouvé une chambre pour Gide, à « Grape House », chez Mlle Ashford, qui y habitait avec ses vieux parents. Au milieu de la semaine, le 3 juillet, il s’y sentit assez bien installé pour ouvrir son journal pour la première fois depuis son départ de France. À la demande de son nouveau locataire, l’obligeante hôtesse avait décroché certaines gravures peu attrayantes des murs de la petite chambre qu’il occupait. Il s’avéra moins facile, cependant, de se débarrasser du tic-tac de l’horloge, plus solidement installée céans. « L’air est chaud », nota-t-il, « le ciel pur ; le temps fuit. » Allumant une cigarette, il entama Brief Lives de John Aubrey, pionnier de la biographie anglaise 65. Le lendemain, il devait déjeuner chez les Strachey.

La monolithique Lady Strachey, veuve depuis 1908, avait loué le 27, Grange Road, pour l’été. Autour de cette formidable dame (Marc la dépeint « balan [çant] son mégot sous sa lèvre inférieure 66 ») était réunie sa tout aussi formidable famille, dont plusieurs membres allaient devenir des fréquentations de Gide. Sa fille, Dorothy, âgée de 53 ans, épouse de Simon Bussy, dont la rencontre avec André Gide allait changer le cours de sa vie, se souvint de cette première visite. L’invité français arriva vêtu d’un élégant costume noir qui lui prêtait un air de sévérité puritaine très « pasteur protestant ». Elle fut frappée par son extrême politesse qui frôlait l’affectation. Ses difficultés à s’exprimer en anglais rendirent la conversation difficile. Une certaine ressemblance avec Shakespeare inclina Lady Strachey immédiatement en sa faveur et demeura à jamais imprimée dans son esprit. Ils parlèrent de la guerre et du neveu de Gide, Dominique Drouin, qui se trouvait encore au front. Gide mentionna qu’il cherchait quelqu’un qui pût lui donner des leçons d’anglais. Dorothy se proposa. N’étant pas homme à perdre son temps, Gide arriva à bicyclette de Grantchester, le lendemain même, vendredi 5 juillet, à 11 h tapantes. Dorothy découvrit bientôt que son élève avait une connaissance étendue de la littérature anglaise. Apprenant qu’il s’était depuis toujours appliqué à apprendre des vers par coeur, elle lui demanda quels étaient les derniers qu’il avait retenus. Lorsqu’il récita, sans hésiter, les vers du Faustus de Marlowe : « Was this the face that launched a thousand ships... », elle comprit brusquement la richesse de la culture de son élève ainsi que la profondeur [34] de sa sensibilité.

Pour chaque leçon il se présentait à l’heure exacte, ayant fait le trajet à bicyclette et scrupuleusement préparé les tâches qu’elle lui avait assignées. Ils lisaient de la prose et de la poésie en anglais un peu au hasard pendant une heure, Marvell, parmi d’autres auteurs, et Donne, que Gide appréciait moins, en dépit du fait qu’il s’était inscrit autrefois au Club John Donne d’Agnes Tobin. La leçon achevée, Gide restait souvent à parler en français, familiarisant à son tour son professeur avec des auteurs de sa langue : Valéry (selon lui le plus grand poète français contemporain), Scève également. Il parlait de son enfance, de l’art de la traduction — tout futur écrivain se devrait, selon lui, de traduire au moins un ouvrage étranger, — discutait aussi avec Simon de la stylisation de ses peintures. Dorothy Bussy, qui allait faire de ses œuvres d’excellentes et élégantes traductions et, par la même occasion, tomber désespérément, corps et âme, amoureuse de lui, a évoqué avec nostalgie ces tranquilles rencontres du début de leur amitié et leur industrieuse camaraderie : « Oh ! le bonheur de ces journées cambridgiennes, quand je n’étais que votre dictionnaire et votre grammaire, pratique et serviable. Et vous aviez pour moi la même affection que celle qu’on éprouve pour un dictionnaire 67. » Ce qui resta surtout dans son souvenir était la voix de son élève, parlant, lisant, récitant, « une voix si pure, si vraie, si émouvante — une voix qui entraîne, une voix qui transporte et fait fondre, une voix qui me fait tomber à genoux 68 ».

Le 8 juillet, laissant Marc à ses cours de latin et d’anglais à la Perse School et à ses tentatives de flirt avec les girls de Grantchester, Gide quitta le village pour passer quelques jours avec les Raverat. De nouveau les amis partagèrent de longues discussions et Gide lut une grande quantité de poésie anglaise, prenant un plaisir tout particulier à la lecture de Marlowe et Herrick. Il repartit le samedi 13 juillet, emportant avec lui le paquet de lettres que Rupert Brooke avait écrites à Jacques, et qu’il était impatient de lire 69.

Ce fut le 14, jour de pluie et de fête, qu’eut lieu l’incident sexuel que, le lendemain, il consigna dans son Journal, mais prit soin d’omettre lors de sa publication, et qui a été récemment restitué dans la version intégrale : « Attendu Marc le premier soir ; en vain. Le lendemain, 14 juillet, je me suis exténué tout le long du jour. Deux fois avec M. ; trois fois [35] seul ; une fois avec X. ; puis seul encore deux fois. Absurde besoin d’outrance, puis d’annihilation… d’en finir. Aujourd’hui70… » Il s’agit sans doute du même épisode, guère à son honneur comme lui-même en convenait, qu’il relata plus tard à la « petite Dame » : « Vous ai-je raconté, me dit Gide, que chez D. (professeur chez lequel Marc était en pension, à Grantchester), je me suis fort mal conduit avec un jeune garçon de ses parents, fort sottement du reste, sans désir, ni curiosité, « par acquit de conscience », avais-je raconté à Marc en riant. L’enfant le dit à sa mère, qui s’en ouvrit à D., qui crut de son devoir d’avertir Marc auquel il s’était attaché, et cela d’une façon fort belle, ma foi, pleine de noblesse et de sagesse, plus révolté par l’abus de confiance que par les faits. Là encore, il semble bien que Marc eut une fort jolie attitude : exaltant devant D. tout le bienfait de mon influence. En me le racontant, il dit en souriant : « Tout de même, oncle André, tâche de ne plus faire trop de choses par “acquit de conscience 71" ! » Nulle mention de l’épisode dans le carnet de Marc, à moins que le laconique « Fumée » ne soit une référence codée à l’activité sexuelle. « D » est indubitablement de Glehn, la « mère », sa sœur Rachel Marsh (née de Glehn), et le garçon, très certainement, Philip Marsh. Même hormis tout contexte délictueux, c’était mal payer la bonne volonté, la cordialité d’un hôte exemplaire. Comme il s’en rendit compte (d’où, sans doute, la « confession » à Maria Van Rysselberghe), il n’y eut que Gide qui sortît avili de l’histoire.

Malgré l’hospitalité qu’il y rencontrait et les liens qu’il commençait à forger, il se sentait un peu dépaysé dans son nouvel environnement anglais et pourtant avait l’impression que c’était son destin d’être là et de s’y plaire : « L’oasis de l’Afrique la plus extrême me dépaysait moins que ne fait aujourd’hui Cambridge ; et je comprends que ce n’est point par hasard que depuis tant d’années l’horloge de l’église de Grantchester est arrêtée. Quelques heures de ma jeunesse m’attendaient depuis longtemps sur la Cam, que je vis enfin, désespérément et comme en rêve, canotant, lisant Herrick, me baignant », écrivit-il le 16 juillet à Bennett, dont il avait lu, avec approbation, les articles humanitaires sur l’actualité, parus dans Lloyds Sunday News. Il se faisait du reste un plaisir de rencontrer Mme Bennett lors d’une visite prochaine qu’elle comptait faire à Cambridge72. [36] À Blanche, il s’avoue « requis par le canotage, le bain, etc. Le cours de la Cam est charmant ; je ne me console pas de n’avoir point goûté à cette vie il y a trente ans 73 ». Il lisait aussi, pour s’aguerrir, sans doute, aux attitudes anglo-saxonnes, Les Silences du Colonel Bramble, « pimpant petit livre » d’un inconnu, André Maurois74.

Rentrant de chez les Raverat, Gide réintégra le ménage Ashford, à « Grape House » : « J’habite à 200 mètres de [Marc], à l’extrémité d’un petit village entouré de prairies qui vers l’est dévalent vers la Cam, où circule du matin au soir une flottille de barques chargés de cadets et de sylphides et où viennent apprendre à nager tous les urchins du pays. J’occupe ici une chambre à coucher avec un lit terriblement trop grand pour moi seul, et un sitting-room où l’on me sert mon solitaire repas du soir (les autres repas se prennent en compagnie de ma logeuse, et de ses vieux parents !) ; la table où je t’écris est devant la fenêtre à guillotine ; une étroite bande de jardin me sépare de la grande route où le people qui passe me distrait 75. » Nonobstant les urchins et bien qu’adonné à l’ascétisme, il avait commencé à souffrir, après un certain temps, des limitations de ce gîte. Il avait rencontré Goldsworthy Lowes Dickinson, ami de Lytton Strachey, un « Apôtre » et un « Fellow » de King’s College, qui lui offrit son appartement dans le collège. Malgré cet appui de « Goldie » et l’approbation du « Provost » (le président du collège), le conseil collégial refusa sa requête d’emménager. La faute à ses livres à lui ou à ceux de son oncle socialiste ? Gide hésita à décider, comme il l’écrivait à Auguste Bréal, laquelle des explications était la bonne 76. Roger Fry, pensa-t-il, pourrait, à la rigueur, jeter quelque lumière sur le mystère.

Dickinson était un peu plus âgé que Gide, mais partageait avec lui un grand nombre d’intérêts. C’était un écrivain réfléchi et prolifique, profondément versé dans la culture grecque, mais ouvert également aux conflits [38] et dilemmes du monde contemporain. En dépit de sa réserve innée, il exerçait une grande influence sur les jeunes gens de l’université et au-delà. Figure de proue, avec George Moore, de la société des « Apôtres » (club de l’élite intellectuelle de l’université — et presque exclusivement homo- ou bi-sexuel), il croyait à la pratique de l’esthétisme dans sa vie personnelle et dans ses rapports, et que le salut résidait dans l’activité exemplaire de l’individu. Il avait écrit sur la France, publié La Vie selon les Grecs (« élément constitutif de la bibliothèque de libération de la jeunesse d’alors », affirma Noël Annan), et, en 1905, avait fait paraître Un Symposium Moderne, « même jusqu’à présent, l’une des vues les plus perspicaces sur les idées politiques anglaises au tournant du siècle 77 ». Comme le révéla la publication de son autobiographie, il était aussi un homosexuel non avoué, dont le premier grand amour avait été pour Roger Fry. Il était l’ami intime du romancier E. M. Forster.