Sur : Marco Longo, André Gide à la lumière de Luigi Pirandello, Paris, Classiques Garnier, « Bibliothèque gidienne », 2024, 581 p.

Marco Longo présente une somme qui questionne le silence de deux Prix Nobel, dont les thèmes d’écriture se rapprochent, se chevauchent, s’entrecroisent, sans jamais être déclarés comme étant issus, inspirés, de l’un ou de l’autre.

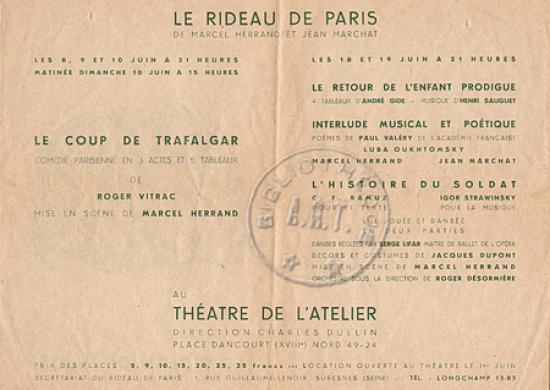

Dès l’introduction, le chercheur amorce un foisonnement de pistes à suivre, qui dévoilent au « lecteur averti » une passion pour la lumière. Marco Longo s’introduit dans les salons et – inlassablement – cherche les influences directes ou indirectes, car « rares sont les critiques qui ont creusé les croisements et les interférences ». L’enquête est ardue puisqu’elle tente de reconstituer un passé tu. Aussi, pour tenter de restituer ce qui n’est pas su, les archives sont fouillées, les bibliothèques privées et les dédicaces explorées, ainsi que chaque échange, article, biographie, ou revue, relatant l’importance et la présence de Gide en Italie, et de Pirandello en France. Mais c’est dans les ressemblances thématiques entre les années vingt et trente, dans les milieux culturels ainsi que dans les amitiés qui se nouent autour de l’un et de l’autre, que Marco Longo installe sa conviction d’une présence subtile dans la vie de ces deux génies et dans leurs œuvres réciproques. Toutefois, si Gide et Pirandello ont moult occasions de se croiser à Paris, à Florence ou à Rome, ne subsiste aucune trace visible avant 1930, année où Pirandello cite pour la première fois Gide dans sa correspondance. 1931 est l’année où Pirandello reçoit – presque en retour – une copie dédicacée de l’Œdipe de Gide, (première pièce gidienne jouée en Italie en 1932).

Benjamin Crémieux, ami des deux écrivains, critique littéraire, collaborateur à La NRF, et traducteur de l’œuvre de Pirandello, est consulté régulièrement par Marco Longo. Crémieux est un atout précieux qui lui permet de remonter le temps, à l’instar du travail de l’écrivain et critique Léon Pierre-Quint en 1952, et du chercheur Pierre Lafille en 1954. En Italie, Silvio Tissi et Gilbert Bosetti, sont les premiers à être consultés pour appréhender l’œuvre de Luigi Pirandello.

Parmi les nombreux points communs issus des œuvres gidienne et pirandellienne, il y a l’humour, l’ironie, la jalousie, l’ambivalence de la figure féminine, la dualité des personnages masculins, la liberté, le suicide, le meurtre, la folie, l’argent, la quête identitaire, la bâtardise, la maladie, le dédoublement, la triangularité, le masque, le miroir, le doute – ainsi qu’un réel intérêt pour la forme picaresque. Les deux écrivains éprouvent également une appétence pour les œuvres de référence : celle de Montaigne (concept du masque), Cervantès (théâtre dans le théâtre du roman), Shakespeare (théâtre dans le théâtre), Pascal (métamorphose du Moi), Carlyle (l’invisible), Goethe (repère), Schopenhauer (philosophie), Dostoïevski (psychologie), Baudelaire (essence du rire). Ils puisent en eux une partie non négligeable des problèmes de leurs personnages, montrant à la manière de Maurice Genevoix dans Cyrille personnage éponyme, en 1929 (année où ont été perçues des « similarités thématiques » dans les œuvres de Gide et Pirandello), un personnage qui n’est pas « un », et ne veut rien faire « d’insolite » pour ne pas être démasqué. La multiplicité des désordres intérieurs et extérieurs sont révélés, épuisés.

« Jeu de fantoches », « seconde réalité », voici deux thèmes privilégiés au sein de ces œuvres où s’allient et se confrontent drame et humour, en ce début de XXe siècle. Toutefois, quelques points de divergences sont notés dans la direction que prennent les personnages qui sont empêchés chez Pirandello, et remuants chez Gide. Positions de diversifications, qui proviennent d’un vécu profondément différent chez ces deux écrivains habités par leurs personnages, et hantés par l’autobiographie. Gide, enfin épanoui, vivant sa vie. Pirandello, maître du dédoublement, l’écrivant. Mais tous deux, passionnés par le paradoxe et l’absurde, obsédés par « l’homme nu » et ayant le plaisir de faire évoluer une situation psychique faite de variations, désirant montrer « l’être jusqu’aux os ».

C’est en 1909 que Benjamin Crémieux fait connaître l’humorisme de Pirandello dans les cercles littéraires français. Il écrit au sein de La NRF – source d’influence – tout comme les revues et journaux que lit Gide, qui n’a pu être distrait de tous les articles parus. Le metteur en scène Georges Pitoëff révèle également l’importance de l’œuvre de Pirandello, qui, à l’image de Gide, ironise, inquiète, questionne la condition de l’individu « violon et contrebasse à la fois », « […] un passant sans maison, un oiseau sans nid », et interroge la réalité : Sommes-nous ce que nous croyons être ? Cependant Gide, qui reconnaît une « dette » envers l’Italie, continue d’ignorer Pirandello, tout comme Pirandello semble négliger l’existence de Gide. Aussi, est-ce dans les amitiés qui se nouent autour de Gide et de Pirandello que Marco Longo trouve l’inspiration et la conviction qu’une présence subtile unit le cerveau de ces deux génies, qui taisent certaines influences.

Le rythme d’écriture de cette étude en trois parties substantielles, et huit chapitres, est soutenu. Il interroge sans interruption la présence de Gide dans l’existence de Pirandello, et la présence de Pirandello dans la vie de Gide. Cette quête se distingue dans l’univers littéraire, par la présence inattendue d’un face à face de ces deux monuments de la littérature. Cette enquête ardue tente de reconstituer le passé, opère un croisement des investigations précieuses. La première étude parue concerne Gide, elle fut éditée à Rome dans la Rassegna internazionale par Gian Pietro Lucini en1903 ; l’œuvre de Pirandello Feu Mathias Pascal est évoquée dès 1904, mais n’est éditée qu’en 1910, dans La Revue de Paris. La récurrence des citations émises par Marco Longo permet de mieux cerner « les mécanismes du jeu de l’apparence », qui révèlent l’identité psychique des personnages, et suscite un intérêt croissant pour « l’être authentique », caché derrière la plume. Il n’est plus alors question des personnages, mais de celui qui les fait agir. Il y a dévoilement d’une interdépendance, et une double, voire triple lecture de la mise en abyme au cœur des œuvres comparées. La décomposition à l’œuvre dans ces « récit[s] à caractère policier », permet d’élargir le champ des possibles. Dans cette somme, Marco Longo, fait apparaître plusieurs aspects d’une unique réalité, tentant – en vain – de trouver la vérité grâce aux indices patiemment accumulés. Cette démarche produit un grand intérêt, car elle montre la richesse de tous les ponts qui relient les œuvres mythiques de Gide et Pirandello.

In fine, l’intelligence de ces deux écrivains justifie la raison du secret des sources et des influences. La curiosité est renouvelée, le mystère sauvegardé, le masque conservé. Ces deux créateurs discrets, maîtres incontestables du jeu, ne souhaitent pas que toute la lumière soit.