Rendre hommage à André Gide et à ses commentateurs, s’interroger – en tant que critiques de notre temps – sur une œuvre qui n’en finit pas de séduire critiques et universitaires, prolonger un discours critique pour redonner vie et pérennité à l’œuvre de celui qui fut « une figure phare du XXe siècle ». Telle est l’approche que propose Paola Codazzi (Université de Haute-Alsace / Fondation Catherine Gide) dans cet ouvrage collectif, qui questionne la variété des pratiques et approches des critiques des années 1950 et 1960. La chercheuse souligne que Gide fut insatisfait de ceux qui le jugèrent mal et avec hâte – avait-t-il été bien lu ?

Cet ouvrage s’inscrit « dans le prolongement du travail » du critique Michel Raimond, et d’une « pluralité de voix » actuelles, qui souhaitent que l’intérêt pour l’œuvre de Gide soit amplifié, après le rappel des multiples regards portés sur la critique gidienne au cœur du XXe siècle.

Paola Codazzi livre dans un panorama élargi le riche parcours d’un écrivain reconnu par quelques « maîtres » dès le début des années 1900. Cependant, il faut attendre une vingtaine d’années pour qu’un intérêt naisse également chez les critiques, et que l’œuvre gidienne soit enfin lue, traduite, et commentée. Toutefois, leurs premiers commentaires ne satisfont pas Gide. À la fin des années 1920, paraît dans la revue Le Capitole, un hommage qui encense l’écrivain. L’intérêt pour l’œuvre grandit ; divers travaux et hommages voient le jour en 1931,1932 et 1943. Néanmoins, après la mort de Gide, en 1951, vient le temps de l’oubli. Une vingtaine d’années s’écoulent encore avant que ne revienne le temps des analyses sur l’œuvre entière qui se lit désormais différemment.

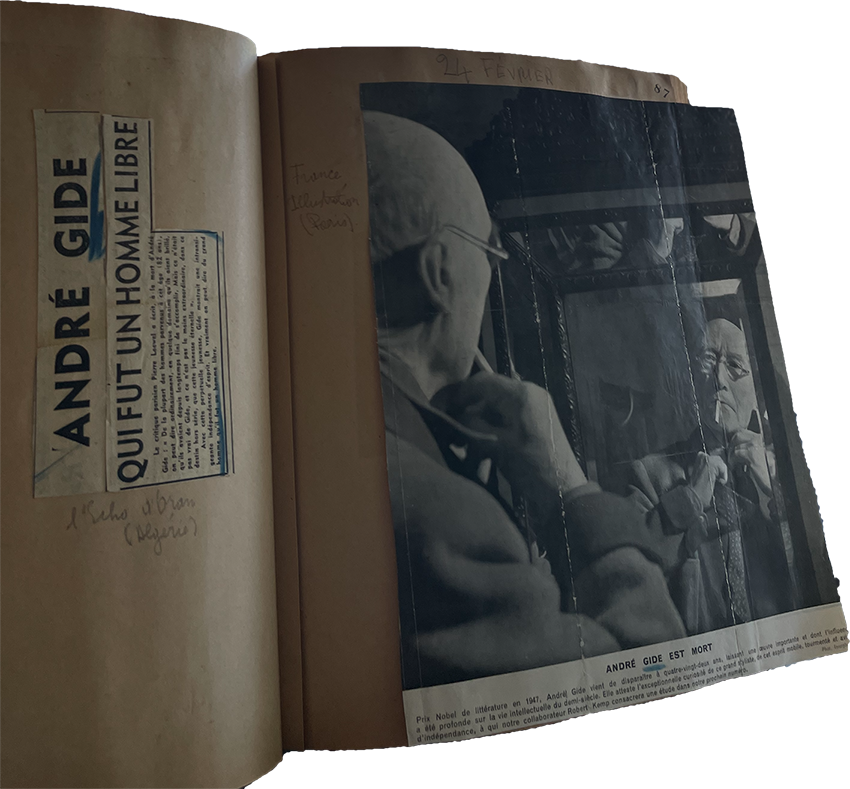

L’ouvrage André Gide et ses critiques, relate les différentes étapes qui jalonnent les années d’après-guerre, où le Journal est mis de côté par Gide, « plus sensible aux tremblements de l’âme qu’aux secousses de l’Histoire ». – Paola Codazzi relève qu’en 1939, Gide est « le premier auteur vivant » à être publié dans la nouvelle collection de la Pléiade. « C’est un événement éditorial » ! Cependant, il n’a pas la faveur de tous les lecteurs – il déplaît à ceux qui l’accusent « d’avoir contribué à une certaine décadence des mœurs ». Une querelle sur son silence, et « sur sa résignation face à la victoire allemande » amplifie le rejet dont il est l’objet. Les polémiques gagnent en intensité. En dépit de cette conjoncture délicate, Gide reste « le garant d’une certaine qualité littéraire, le symbole d’une France qui n’a rien perdu de sa grandeur ». Écrivain prestigieux, la fin de sa vie est ponctuée par les honneurs, il devient successivement docteur honoris causa d’Oxford, et Prix Nobel de littérature (1947). Il meurt quatre ans plus tard. Cependant, l’œuvre, à l’instar de l’homme, continue « à faire débat », en France et à l’étranger.

Paola Codazzi constate – surtout à proximité de la mort de Gide – que le regard des amis et confrères de lettres se posait plus sur l’auteur en tant que personne que sur son œuvre. L’écrivain, peu lu dans ses années d’apprentissage, sinon par « un cercle étroit d’amis et de fins connaisseurs », devient au cœur de l’effervescence culturelle et artistique des années folles « une figure incontournable du monde littéraire », un « contemporain capital » ! Son œuvre sera de plus en plus souvent interprétée. Ce parcours de vie retracé par Paola Codazzi est enrichi par les récits de Georges Brachfeld, qui consacre son étude à la période où l’écrivain a subi la fascination de l’idéologie communiste, et ceux de Jacqueline Chadourne et Gabriel Michaud, qui effectuent une « approche essentiellement documentaire » sur la présence de Gide en Afrique centrale et en Afrique du Nord. Les études de Germaine Brée, de Jean Delay, de Claude Martin, et de Daniel Moutote, révélatrices d’une époque, sont également retracées, tout comme le chemin parcouru par l’écrivain, orateur et dramaturge.

Nous proposons au lecteur une rapide visite de chacune des contributions.

La mort de Gide, réactions dans les revues et la presse

Le numéro d’hommage à André Gide de La Nouvelle Revue française (1951)

Maaike Koffmann, (Radboud University Nijmegen / RICH – Radboud Institute for Culture and History), intitule son étude « Tout comme si on avait réouvert sa maison… » Il sillonne la composition du numéro d’hommage de La NRF dans le but de montrer que l’image (composite) de Gide affleurant à la lecture est aussi celle de la revue.

Après huit ans de silence, Gaston Gallimard obtient l’autorisation de commémorer le décès du plus illustre fondateur de La NRF, dans un imposant numéro hors-série de plus de 418 pages. – C’est à travers le prisme de l’histoire de La Nouvelle Revue française, qui pratique « l’introspection et l’autocritique », que Maaike Koffmann va chercher à positionner l’œuvre, l’auteur, ainsi que la revue qui va accueillir, après la mort de Gide, les hommages de cinquante-huit contributeurs d’horizons divers, dont plus de la moitié appartient à la constellation NRF-Gallimard. – La NRF fut le plus accueillant des foyers littéraires pour Gide (en dépit de certaines dissensions), et le plus empressé pour recevoir les hommages d’auteurs renommés sur les plus célèbres écrivains français et étrangers des temps passés ou présents, ainsi que les témoignages des proches de cet « insaisissable Protée ». Maaike Koffmann souligne que cet hommage, plutôt élogieux, est cependant parfois teinté de réprobation. – Honni par le Vatican, Gide fut qualifié par Jean Lambert de « premier Prix Nobel qu’on ne puisse pas mettre entre toutes les mains ».

C’est avec originalité que le chercheur présente les qualificatifs – positifs dans leur globalité –, qui ont trait à la personnalité de Gide. Il rappelle l’origine des controverses, des hostilités, et les témoignages à la fois ironiques et admiratifs de Paulhan et de Sartre. – De 1953 à 1958, La Nouvelle Nouvelle Revue française, envieillie par des auteurs célèbres disparus, édite une dizaine de publications sur Gide, afin d’entretenir sa mémoire, sans toutefois la réactualiser. Les « Grands Aînés » interrogent la valeur littéraire de l’œuvre de celui qui a perdu – en apparence – à peine disparu, « sa position dominante dans le champ littéraire ». » Mais les attaques posthumes qui fusent de la part des catholiques et des communistes sont la preuve même de sa pérennité dans le champ littéraire. Quant à ses qualités, et « ses actions en faveur de l’anticolonialisme, du communisme ou du féminisme », elles ont été « trop hésitantes pour avoir un réel impact sur son image ». En revanche, ses détracteurs n’oublient pas l’immoralisme de cette « pièce de musée », quand les jeunes, dans cet après-guerre, « ne se préoccupent plus que de questions politiques ». Quant à La Nouvelle Revue française – à l’image entachée – elle sera bientôt remplacée par la revue Les Temps modernes. Toutefois, en cette année 1951, La NRF demeure le miroir idéal pour l’inquiéteur en fin de règne.

Maaike Koffmann signale que ce numéro d’hommage redonne remarquablement la première place à André Gide. Aujourd’hui, on aurait pu qualifier l’écrivain d’influenceur...

La mort de Gide dans La NRF

Le numéro d’hommage de novembre 1951 et ses coulisses

Camille Koskas (Paris, Sorbonne Université) examine les archives consacrées au numéro d’hommage réservé à André Gide dans La Nouvelle Revue française de novembre 1951, et partage sa lecture des échanges – parfois conflictuels – entre Jean Paulhan, Jean Schlumberger et Roger Martin du Gard.

Le numéro hors-série consacré à Gide accueille les hommages d’amis, de proches, de Maria Van Rysselberghe à Roger Martin du Gard, et des écrivains nés entre 1870 et 1900 : Paul Léautaud, Marcel Arland, Louis Guilloux, François Mauriac, Saint-John Perse, Jean Grenier, Jean Giono, Pierre Mac Orlan, André Ruyters, Henri Mondor ; ainsi qu’une nouvelle génération d’écrivains nés entre 1912 et 1914 : Jacques Brenner, Henri Thomas, Albert Camus, Béatrix Beck. – André Gide demeure une figure intellectuelle rare, et cet hors-série constitue « un premier jalon dans le processus de relance de La NRF depuis son interdiction après la guerre ». La consultation des archives donne sens à la recherche de Camille Koskas. Elle découvre que Jean Paulhan a choisi de faire paraître deux pages extraites de Et Nunc manet in te, qui provoquent un échange de lettres au contenu acerbe entre Roger Martin du Gard, Jean Schlumberger et lui-même, au sujet de pages qui risquent de « faire scandale ». Paulhan n’en a cure, il répond à Roger Martin du Gard, que « le passage en question n’est […] ni scabreux, ni pénible à lire », et rétorque à Jean Schlumberger, « que tout lecteur de l’Évangile sait qu’il y a en chac[un] de nous une part d’assassin et de fou (mais que peu d’hommes osent l’avouer) – si Gide l’avoue, c’est une part de sa grandeur. Non pas la moindre ». Toutefois, ce ne sont pas ces confidences de Gide dans Et Nunc manet in te qui animeront le ressentiment des lecteurs-détracteurs, mais des « rumeurs d’homosexualité, et plus encore de pédérastie ». – Sartre, au-dessus de la mêlée, songe que l’art de déplaire de Gide est l’ultime « moyen de rester vivant ». Caustique, Paulhan écrit à Mauriac que, « somme toute, ses amis l’aimaient assez peu » ! Néanmoins, dans la revue, les propos de Paulhan, nonobstant leur ambiguïté, restent élogieux. Dès 1953, La Nouvelle Nouvelle Revue française, accueille régulièrement des écrits sur Gide. La question cruciale de la permanence de l’écrivain « classique de son vivant », est posée, à l’instar de celle de ses contemporains, Romain Rolland – fondateur de la Revue Europe –, et de Suarès « incarnation du génie ».

Pour Paulhan, Gide, fondateur de La NRF, doit rester premier, puisque les hommages qui lui sont adressés sont teintés d’affectivité, d’estime ; cela, même si à l’instar de Proust et de Valéry, il « envieillit » ! Cela, suffit à « la défense de l’héritage de La NRF et de ses Grands Aînés », conclut Camille Koskas.

Critiques d’André Gide dans « L’affaire des J3 »

Ian Curtis, (Kenyon College, Ohio) cherche à comprendre par le biais des articles parus dans la presse dans les années cinquante, pourquoi l’œuvre de Gide, qui « représente tout ce que l’art et la culture ont de démodé au milieu du XXe siècle » – et peut-être de dangereux –, est l’objet d’un important hommage.

Ian Curtis relate qu’en 1950 un meurtre fait l’objet de discussion dans A Cultural History of Causality: Science, Murder Novels, and Systems of Thought, après qu’un jeune homme a voulu commettre « ce qu’on appelle en littérature un “acte gratuit”… » Deux ans auparavant, un écolier âgé de onze ans a commis un meurtre – au nom de l’œuvre de Gide –, pour justifier son crime, mais il clame : « Je ne suis pas gidien ! » Cet acte odieux suscite des critiques sur l’auteur, et sur son œuvre. Gide va répondre à la lettre du père endeuillé, déclarant ne pas déceler de ressemblance « entre [s]on livre et ce fait-divers lamentable ». Cependant, cette littérature est mise au pilori, car le jeune meurtrier se réclame de Gide, Camus et Sartre qui s’insurge : « Une éthique sociale ne peut servir à justifier les actes antisociaux. » Sartre ajoute que si l’on compare « la théorie gidienne de l’acte gratuit, c’est qu’on ne voit pas l’énorme différence entre cette doctrine et celle de Gide ». – Le procès que la presse nomme « l’affaire des J3 », qui a lieu à la suite de ce « meurtre juvénile » – dans lequel, la littérature n’est pas déclarée coupable – est aussi celui d’une époque où les enfants esseulés, écrit Gide en 1942, « piétinent les gazons, cassent les branches [des arbres], dépouillent de leurs boutons les buissons à fleurs ». En 1962, le psychiatre Gilbert-Robin va dans le sens de l’écrivain en écrivant Le Déclin de l’autorité et la jeunesse actuelle. Bien que l’œuvre gidienne soit déclarée « démodée » dans les années 1960, les adolescents parisiens la lisent. Force est de constater que les adultes aussi ! Car, car selon eux, « c’est Gide qui écrit le mieux », et les maîtres incontestés à ses côtés, demeurent Valéry, Malraux et Sartre.

L’étude de Ian Curtis montre l’importance de l’œuvre gidienne, qui a dévoilé « la santé mentale et morale de la jeunesse française, et, par extension, de la société française entière » dans les années d’après-guerre.

Mort (et résurrection) d’André Gide dans la presse italienne

(1951-1952)

Paola Fossa (Université de Haute-Alsace), sort des frontières nationales et questionne l’influence qu’ont eu les articles – essentiellement biographiques – parus en Italie entre la mort de Gide et la mise à l’Index de son œuvre l’année suivante. Elle relate également les sentiments d’adhésion ou de rejet que l’œuvre gidienne a généré chez les habitants de la péninsule avant la Première Guerre, et dans l’entre-deux-guerres.

Alors que Gide « entretient des liens étroits avec les milieux culturels de la péninsule », il est conspué par les catholiques et boudé par la presse communiste, La critique italienne, de son côté, démontre envers ses œuvres une attention constante. Un portrait élogieux a occupé la première page du principal hebdomadaire consacré aux lettres : La Feria letteraria, juste avant la parution de la correspondance de Gide avec Claudel, qui révèle la modestie, la disponibilité et l’intégrité de l’écrivain. Le critique catholique Giancarlo Vigorelli, participe de ses premiers défenseurs. Il pense « qu’il faut réaffirmer la valeur de l’œuvre de Gide », et précise qu’il fut et reste « un classique ouvert au scandale de la vérité ». Vigorelli veut, à l’instar de Giovanni Barra, Giacomo Antonini et Elvira Cassa Salvi, le sauver. Cependant, l’académicien catholique Marcello Camillucci, met en évidence les « limites de la religiosité » de Gide l’écrivain. Paola Fossa observe chez la plupart des critiques italiens, « une centralité croissante de la thématique religieuse et morale ou, plus largement, du caractère spirituel des écrits gidiens ». Toutefois, si la plupart des critiques italiens cherche à comprendre Gide, « attentif à tous les problèmes de [son] temps », ils excusent les mensonges de son Journal, dévoilés par Derais dans L’Envers du Journal de Gide. En revanche, le caractère religieux des écrits de Gide, « victime de l’esthétisme », est « jugé sans pitié ». La multiplicité des articles parus dans la presse, rend compte de la complexité des discours qui suivirent sa mort. En dépit de toutes les controverses, à partir de 1945, les traductions de ses œuvres en italien se multiplient. En 1952, le « Saint-Office met à l’Index l’ensemble de l’œuvre de Gide ». Cela n’arrête pas la diffusion de l’œuvre gidienne et, telle une provocation, Corydon paraît en Italie cette année-là. « La mort de Gide n’arrête pas ses adversaires : en continuité avec les réactions à l’attribution du Prix Nobel, les accusations les plus féroces proviennent de deux milieux opposés, celui du communisme et celui du catholicisme intransigeant. »

Paola Fossa constate qu’après la mort de Gide, « dernier champion de l’intelligence européenne », l’écrivain continue à être lu et apprécié en Italie, car sa « recherche constante de vérité et de liberté […] devient […] l’argument principal de la critique italienne en sa faveur ».

André Gide et nous

(Mes)ententes à travers les âges

« Je ne sais s’il a écrit d’impérissables choses »

Gide vu par Jules Romains.

Augustin Voegele (Université de Haute-Alsace), introduit la deuxième partie de cet ouvrage, en exposant le portrait d’André Gide établi par Jules Romains, dans un livre publié au lendemain du centenaire de sa naissance, car il estime que l’image donnée par Romains est « faussée ».

Romains écrit un premier texte au lendemain du Nobel reçu par Gide (1947), puis un autre au lendemain de son centenaire (1969)… Augustin Voegele décrit un écrivain ambitieux, gêné par l’imposante présence de l’écrivain, qui a reçu le plus prestigieux des prix littéraires, qu’il a lui-même espéré ! Jules Romains, dans son ouvrage À propos d’André Gide, – publié du vivant de Gide –, s’interroge sur l’organisation de la parution des publications de ce dernier, qui lui paraissent être, tout, sauf teintées de spontanéité. En revanche, lorsqu’il écrit Amitiés et rencontres, Gide est mort, et il demeure une référence ! Romains, envieux, n’en est que plus dur envers cette « figure tutélaire ». Augustin Voegele maintient que Romains est « quelque peu malveillant », et peu « objectif », lorsqu’il décrit les succès et insuccès de Gide. Tout n’est pas faux, mais réinterprété par le biais de ses propres ambitions, et désillusions. Il s’octroie un rôle qu’il n’a jamais eu au sein même de La NRF. Il ment, dénigre, accuse. Augustin Voegele expose un portrait sans concession. Ce portrait, est, « comme beaucoup de portraits, d’abord un autoportrait ». Gide n’est pas Machiavel. Mais qu’en est-il de Romains, fielleux, aveuglé, qui dévoile malgré lui – avec constance – « sa propre mégalomanie ». Il « s’autocomplimente » pour mieux dévaloriser Gide. Il se met en scène et fait de Gide un écrivain uniquement préoccupé par son homosexualité, « un critique peu fiable », « un orateur maladroit », « un faux grand homme ». C’est trop !

Disert, Augustin Voegele a perçu dans les discours de Jules Romains, si peu objectif, « la rhétorique de l’oubli », qui a fait d’André Gide « un apôtre inefficace », alors que Gide – parmi d’autres qualités énumérées par le chercheur – a su s’imposer dans le champ littéraire, a su allier classicisme et modernité, et a su être influencé et influencer, sans imiter ni être imitable.

Madeleine et André Gide (1956)

Jean Schlumberger sort du silence

Lucie Carlier (Université de Toulon, laboratoire Babel) questionne le texte de Jean Schlumberger, édité en 1956 : Madeleine et André Gide, écrit pour rectifier le portrait de Madeleine dans Et nunc manet in te.

C’est par le biais de « liens indéfectibles » qui unissent Jean Schlumberger et André Gide que Lucie Carlier entame cette discussion autour d’êtres qui s’apprécient. Elle narre l’objectif de Jean Schlumberger – critique des œuvres gidiennes – qui tente de réhabiliter l’image de Madeleine après la parution d’Et nunc manet in te, publié confidentiellement en 1948, puis de manière posthume en 1951. La chercheuse brosse le portrait de Jean Schlumberger, ami honnête, sincère, qui se fait un devoir de réécrire le texte de Gide parce qu’il pense que son ami « n’a rien écrit de plus déformé, […] que cet Et nunc manet in te par lequel, sous prétexte de vérité, il a profondément faussé, calomnié l’histoire de sa vie conjugale ». C’est en mémorialiste qu’il entreprend de réhabiliter le portrait de Madeleine. – Gide a esquissé « un portrait décoloré, sans regard ni chaleur, où tout est négatif, où les vertus ne se manifestent que par des traits décourageants ». Schlumberger, a contrario, expose son côté enjoué, taquin : « Tu m’as, suivant notre commune habitude, fait enrager puis rire […] Ah ! les drôles de gens que nous sommes ! » Il effectue ces rectifications, aidé par des lettres, ainsi que quelques extraits du journal tenu par Madeleine, car elles « permettent de nuancer les écrits de Gide, parfois teintés d’incohérences et de confusions ». – Le Journal intime n’est pas le garant de la vérité, surtout lorsque la mémoire fait défaut. Le critique met en garde le lecteur, car Gide a parfois fait fi de la réalité. N’a-t-il pas écrit : « J’ai reconnu que ce que j’écrivais ci-dessus n’est point parfaitement exact. Mais cela pourrait l’être. Et peut-être cela le sera. » L’écrivain, égocentrique, a érigé un témoignage terni de Madeleine, poussant Schlumberger, indigné à chercher la vérité au sein des nombreuses lettres échangées, car « paralysés par la pudeur, Madeleine et André Gide inscrivent dans leurs lettres tout ce qui ne sait pas se dire en vrai ». Mais celui-ci a volontairement transformé ce qui a été. « Gide a “sacrifié la vérité au pathétique”. »

Lucie Carlier a montré que grâce au désir d’authenticité de Jean Schlumberger, en 1956, le lecteur a pu découvrir dans Madeleine et André Gide, une réplique à Et nunc manet in te, qui rétablit la réalité d’un amour qui, « menacé de toutes part […] avait triomphé ».

« Il eût dû emporter avec lui le salut de tous les hommes libres. »

L’hommage de Breton à Gide

Robert Kopp (Université de Bâle), évoque l’hommage de Breton à Gide, notant qu’entre le célèbre écrivain et le théoricien du Surréalisme, qui « s’est éloigné de Gide au moment de Dada », « il y a toujours eu incompatibilité d’humeur ». Breton voit néanmoins en Gide, un « littérateur professionnel, perpétuellement démangé du besoin d’écrire, de publier, d’être lu, traduit, commenté, […] un représentant de l’esprit nouveau ».

Robert Kopp rappelle que Gide, qui symbolise « l’esprit moderne » et représente « la littérature libre », puis la « littérature engagée », incarne également un classicisme moderne, influencé par Goethe, « à la fois ancien et moderne, classique et romantique ». – Dans la première partie de ce volume d’hommage ouvert par Jean Schlumberger, Gide est célébré par les plus célèbres auteurs européens et américains, mais par aucun contributeur surréaliste. À l’occasion de la fondation de la revue Littérature, en 1919, Aragon, Soupault et Breton rencontrent Gide, mais en 1922, à la suite d’un malentendu, Gide et Breton sont désormais en froid. Il faut attendre le premier anniversaire de la mort de Gide, en 1952, pour que Breton se manifeste. Robert Kopp dépeint la période d’après-guerre où Breton récrit l’histoire du Surréalisme, et lit Gide, n’appréciant ni L’Immoraliste, ni La Porte étroite, de celui qui est « agacé par la cour que Gide ne cesse de faire à la jeunesse », mais goûtant Paludes, Le Prométhée mal enchaîné et Les Caves du Vatican. Il témoigne « de son respect, pour l’homme, [libre, et] pour les pages qu’il n’a cessé d’apprécier », au point de consacrer un poème-collage intitulé « Pour Lafcadio », publié dans la revue Dada, car Lafcadio, participe de cet esprit « moderne » que Breton reconnaît en Gide. Un an après sa mort il consent à s’exprimer lors du premier hommage télévisé dédié au « contemporain capital », qui n’est plus un écrivain mis à l’index ! L’hommage de Breton permet de montrer son estime pour l’esprit moderne de ce représentant « de l’esprit de libre examen, d’indépendance et même d’insubordination, de protestation », rendant ainsi justice à son « courage intellectuel », à sa « très grande liberté », et à sa « quête passionnée de la justice ».

Robert Kopp retrace l’univers d’une époque de transition artistique et littéraire riche, novatrice, au sein de laquelle Gide jouissait « auprès de la jeune garde d’alors [d’un grand prestige] », et méritait, selon Breton, le salut des hommes libres, de tous les hommes libres.

Déconstruire, sans trahir

À la recherche d’André Gide (1952)

Alain Moreews (membre de la Société d'Histoire et d'archéologie de Dunkerque), part sur les traces du véritable André Gide, en relisant À la recherche d’André Gide, de Pierre Herbart.

C’est après avoir relu Le Temps retrouvé, que celui-ci s’interroge sur sa relation avec André Gide. Alain Moreews, souligne que l’affection de Pierre Herbart pour son ami est « sans complaisance ». Ennemi du faux, il souhaite trouver une vérité sur l’écrivain, qui puise sa source dans ses propres racines. Il souhaite s’introduire dans « [l’]extraordinaire mélange de sincérité et d’apprêt, de replis et d’aveux calculés » que Gide a bâti. – Le factice et l’injustice le répugnent. Il en a trop souffert : « Il me faut dire tout ce que je pense – ou rien ». Herbart veut « tuer le père puisqu’il n’avait pu tuer le sien ». C’est dans cette optique qu’il écrit À la recherche d’André Gide, volume terminé en 1951 et paru en 1952.

Pierre Herbart souhaite « retrouver dans Gide le jeune homme et l’enfant » chéri par sa mère. Il ne veut pas d’un portrait de Gide, fait par Gide, pour qui, « le mensonge a toujours exercé […] autant d’attrait que la vérité ». Il va utiliser, pour ce faire, les notes biographiques de Roger Martin du Gard, parues en 1951, afin de regarder au plus près la sincérité de Gide, remise en question par Gide lui-même. Ce brassage opéré tout au long de la vie de l’écrivain, lui permit d’établir, à son gré, un portrait plus flatteur, que celui qu’élaborent ses contradicteurs et accusateurs. Pierre Herbart a pour alliée Maria Van Rysselberghe, qui souhaite également éclairer la figure de Gide, quitte à l’éclabousser « au nom de la vérité ». Son portrait est terrible. Gide est campé, avec mordant. Il en fait un homme « pervers et satanique ». – Mais n’avait-il pas dit à son ami qu’il fasse usage de ce qu’il savait ? Comportement étonnant pour Gide, inquiet, indécis, qui a tourné et retourné « le problème moral sous toutes ses faces ».

Alain Moreews relève que Pierre Herbart, « impatient […] homme de l’instant, abrupt, cassant », omet de décrire certaines qualités de Gide qui fuit les honneurs de son temps, ne souhaitant être lu que par « trois mille délicats ». En revanche, il appuie sur ses amitiés fugaces, sur ses dérobades, révélant ses manies, son égocentrisme, son orgueil, son goût pour l’épargne, son cynisme, son immoralisme, oubliant dans ces instants de critiques acerbes, que l’œuvre est à l’image de Gide, d’une « ductile souplesse ».

Le regard de Roger Nimier sur l’œuvre de Gide

De la critique sévère à l’éloge original

Eduardo Aceituno Martínez (Université de Grenade), se penche sur la belle personnalité de Roger Nimier, plus jeune écrivain et talentueux critique d’après-guerre, dont les brillants articles « ont contribué à forger sa réputation d’esprit clair, de figure incontournable de la critique de l’époque [de Gide] ». Nimier n’oubliera jamais que Gide est à la fois « le nouvel écrivain-phare pour la jeunesse inquiète et raffinée, [et] l’auteur le plus illustre de son temps ».

Eduardo Aceituno Martínez passe en revue les échanges polémiques entre Barrès et Gide. Il note ce qui les relie ou les sépare, et déplore que soit tu « la question du clivage idéologique ». Il s’intéresse aux « parallélismes entre Gide et Cocteau », et remarque l’engouement de Rivière, Mauriac, Malraux, Arland, pour Gide. Le chercheur éclaire la comparaison effectuée par Nimier sur Lafcadio, Barnabooth et Jean Barois, « êtres de raison, qui cherchent et qui s’agitent, pleins de doutes, sans trouver de réponse ». Peu de choses échappent à son regard. – Les ouvrages cités « sollicitent l’intervention de toutes les facultés de l’homme [et] constituent une excellente mise au point par rapport à l’état des esprits chez l’élite cultivée du tournant du siècle ». Il juge l’atmosphère identique, l’esthétique différente, mais féconde ; Valery Larbaud et Roger Martin du Gard, ne sont pas les disciples de Gide. Roger Nimier écarte leur dissemblance pour se consacrer à ce qui les rapproche, soit, l’errance, l’attrait pour le bien et le mal, ainsi qu’un « sentiment lancinant d’échec et d’insatisfaction ». Il insiste sur la double quête d’un écrivain, qui oscille entre hésitations et contradictions, dans Paludes, dans Les Caves du Vatican et dans Les Faux-monnayeurs. Il observe que dans l’œuvre gidienne, les portraits sont révélateurs des « nuances les plus secrètes d’un caractère ». Gide « ne cesse de transmettre une confuse indécision au moment de faire le saut par-delà le bien et le mal, et l’ambiguïté subsistera d’ailleurs lorsqu’il cherchera à faire avancer sa pensée ». Roger Nimier n'est pas sensible aux confessions de Gide, il les juge « fades », mais distingue parmi ses œuvres, le dernier cahier du Journal, et Ainsi soit-il ou les jeux sont fait, pour son « naturel », – ultime pas vers la sincérité.

In fine, Eduardo Aceituno Martínez montre que Nimier, qui ne fait pas partie des « admirateurs dévoués » du célèbre écrivain – avec certaines réserves – partage l’inquiétude de Gide « devant l’appauvrissement de l’individu, l’abrutissement collectif », mais qu’il réprouve « sa défense du communisme ou de la pédérastie ». Nimier n’a pas encensé Gide, mais a reconnu la valeur stimulante et rayonnante de son œuvre.

André Gide à l’étranger

Continuités et ruptures

André Gide et ses critiques allemands

Peter Schnyder (Université de Haute-Alsace) retrace l’évolution de la critique littéraire allemande sur Gide, en mettant l’accent sur l’époque proposée par Paola Codazzi : 1951-1969.

Gide apprécie la littérature d’Outre-Rhin. « Cette ouverture vers une autre langue et une autre culture le distingue de bon nombre de lecteurs français qui préfèrent alors se limiter au domaine national. » Il est successivement absorbé par la lecture de Schopenhauer, Kant, Fichte, Nietzsche, Heine, Goethe, Rilke, Hebbel ; il constate que les cultures française et allemande se complètent. Peter Schnyder observe qu’il est ravi que dès 1900, ses propres œuvres soient traduites et spontanément éditées en langue allemande, puis saluées par Walter Benjamin, Franz Blei, Rudolf Kassner. En 1919, Ernst Robert Curtius publie un des premiers essais sur Gide ; en 1929, Ferdinand Hardekopf traduit Les Faux-monnayeurs ; dans l’entre-deux-guerres, Gustav Kilpper prépare une première publication des Œuvres complètes de Gide, rééditée en 1990, sous la direction de Raimund Theis et Peter Schnyder. Celui-ci rend compte de l’intérêt des chercheurs allemands pour l’œuvre gidienne au cœur de l’entre-deux-guerres ; il cite et commente une dizaine de thèses qui ont été soutenues dans cette période, déplorant que la dernière, écrite en 1937, soit « déjà empreinte du racisme ambiant ». Dix ans plus tard, le Prix Nobel de littérature attribué à Gide réveille l’intérêt des lettrés, détournés de son œuvre durant la guerre ; de nouvelles thèses apparaissent. Parmi ces dernières, est distinguée, en 1954, « année de rupture », la thèse de Raimund Theis, qui cite certains procédés artistiques de Gide ; il y a le poète et l’artiste, l’inspiration et la spontanéité, poétique et génétique. L’artiste est au centre de l’œuvre. En 1959, les procédés de Gide suscitent aussi la curiosité de Günter Krebber, qui élabore « des analyses pertinentes de l’esthétique gidienne », en empruntant un chemin « plus philosophique que philologique ». Cette même année est également éditée « l’énorme étude » de Gerd Lamsfuss sur « L’esthétisme d’André Gide dans la crise de la culture esthétique ». – Peter Schnyder regrette que cette dernière étude soit réalisée « dans la tradition de la romanistique allemande […] purement thématique ou générique », préférant le travail de Günter Krebber, qui tente « de mieux comprendre l’écrivain en essayant de représenter ses idées et ses notions esthétiques ». Il signale également la thèse importante de Michael Nerlich : « Art, politique et friponnerie ». Il évoque le célèbre Walter Mönch qui dédie la première partie de son étude à Gide, ainsi que les rapports qu’il entretenait avec Rainer Maria Rilke et Thomas Mann, qui salue en lui, « un expérimentateur audacieux », et « un moraliste de race ». Les thèses et essais français, publiés en langue allemande, révèlent la vitalité de l’œuvre gidienne et témoignent de l’intérêt renouvelé que Gide suscite outre-Rhin. Néanmoins, Peter Schnyder regrette que les meilleures thèses ne soient pas traduites en français. Il observe qu’après le décès de l’écrivain en 1951, l’œuvre est moins lue, et qu’en 1969, lors du centenaire de sa naissance, aucune conférence ou exposition n’a eu lieu. Il faut attendre 1985 pour qu’un premier colloque inaugure le retour de Gide au sein du monde universitaire. Toutefois, en 1968, est née l’Association des Amis d’André Gide, créée par Claude Martin, et en 1974, paraît l’étude de Raimund Theis sur l’histoire de la critique consacrée à Gide jusqu’aux années 1970. Cet ouvrage offre une vue d’ensemble de toutes les publications majeures de Gide, ainsi que les nombreux travaux de Claude Foucard, qui mettent les études gidiennes à l’honneur. En 2007, grâce à Catherine Gide, une fondation pour la mise en valeur du patrimoine littéraire gidien voit le jour.

Peter Schnyder, livre au sein de cet ouvrage collectif, un article roboratif sur la globalité des parutions gidiennes en Allemagne, les critiques, les traductions, les colloques, les thèses. Rien n’est oublié, et le tout donne au lecteur l’envie d’aller plus loin.

Gide en ex-Yougoslavie

Gide et le classicisme français (1961) de Slobodan Vitanović

Avec Maja Vukušić Zorica (Université de Zagreb), le lecteur reste dans le champ de la critique académique, mais se déplace en ex-Yougoslavie où Slobodan Vitanović, professeur de littérature du XVIIe siècle à l’Université de Belgrade, a soutenu en 1961, une thèse intitulée Andre Žid i francuski klasicizam (André Gide et le classicisme français). Elle fait ce choix parce que cette étude représente l’un des rares exemples de thèses de doctorat écrites « à la française », dédiées exclusivement à l’œuvre d’André Gide, en ex-Yougoslavie.

Maja Vukušić Zorica déclare : le livre de Slobodan Vitanović, André Gide et les écrivains classiques français, est « un bel exemple d’étude philologique détaillée, il contient un secret qu’il s’agit de révéler ». La chercheuse regrette que cette thèse – foisonnante par la multitude de ses références – n’ait pas été écrite en français, car Slobodan Vitanović s’inscrit dans la lignée des critiques contemporains, à l’image de Jean Delay et Jean Schlumberger. Elle aurait aimé observer la réception de cette étude par les critiques, en France, dans les années 1960. Quant à Vitanović, il expose un Gide à la fois poète, romancier, dramaturge, critique, et appuie sur sa complexité psychologique et morale, déduisant que c’est à la lumière de cette particularité, qu’il faut comprendre la subjectivité de la critique gidienne. Il introduit dans sa thèse le propos que Jean Schlumberger lui a livré dans une lettre : « N’oubliez pas que les enthousiasmes littéraires de Gide ont toujours été à base de découverte : pour s’échauffer, il avait besoin du sentiment que ce qu’il éprouvait n’était pas encore du domaine public. » Le lecteur gidien reconnaît l’écrivain innovateur, qui veut toujours être celui qui a pensé et écrit avant… Gide se veut également, à l’image de Montaigne, « psychologue ». Il chemine en compagnie de Pascal, quelque peu « pathétique », et de Goethe, « sceptique [et] créateur ».

Vitanović voit en Gide un rapport au théâtre classique, qui met au jour, l’esthète, le moraliste, et l’homme « profondément non romantique », mais aussi un écrivain raffiné qui rejette le théâtre populaire, car il est « insensible au comique en général et à celui de Molière en particulier ». Slobodan Vitanović pense que l’esthétique gidienne et ses éléments classiques méritent une étude dont les éléments n’ont pas été analysés. En revanche, il apprécie « la profondeur de l’analyse de son romantisme et de son symbolisme », jugeant que les « principes éthiques et esthétiques », participent de son classicisme, « à la fois personnel et original dans son expression ». – Selon Henri Massis, le classicisme gidien n’est qu’artistique : il s’agit d’un « art classique, mais non pas [d’un] homme classique ». Pour Gide, une œuvre classique n’est que le fruit du « romantisme dompté » et de la litote. Maja Vukušić Zorica fait renaître cette étude méconnue en France, extraite des deux tomes de Slobodan Vitanović : André Gide et les écrivains classiques français et Classicisme dans l’esthétique gidienne, montrant que le professeur yougoslave a exploré un éventail d’auteurs classiques et de critiques de son temps, dévoilant sa déception devant « le classicisme gidien par rapport aux positions attendues dans le contexte politique yougoslave ». – Gide ne se « compromet » pas, « son humanisme est limité par son individualisme ». Vitanović fait fi « d’une littérature ouverte et polysémique, moderne dans tous les sens du terme ». Quand Gide dit, dans ces « temps de mobilisation idéologique […] une vérité que pratiquement personne d’autre ne dit ».

Maja Vukušić Zorica rappelle la raison d’être de l’écriture de Gide : « réactualiser les classiques » ; quand pour Slobodan Vitanović, « un classique est un bastion de la culture classique. »

Gide et son public anglais

Les avis du Times Literary Supplement

Patrick Pollard (Université de Londres, Birkbeck College), présente le Times Literary Supplement, fondé en 1902. Ce supplément, d’une « large ouverture d’esprit », est composé de « comptes-rendus qui font autorité auprès des gens ayant une culture littéraire ». Il précise que le Times Literary Supplement, qui « n’imposait ni sa politique, ni ses préférences littéraires », est moins universel que le Mercure de France, et moins pointu que L’Ermitage et La Revue blanche.

Lorsqu’une publication de Gide paraît en France, elle est citée dans le Times Literary Supplement. – Gide y a écrit son premier article en 1908 –. En 1909, La Porte étroite fait l’objet d’un compte-rendu anonyme. La production de l’œuvre gidienne séduit les critiques du Times Literary Supplement, qui relatent également la sortie des Nourritures terrestres, des Caves du Vatican, et de La Symphonie pastorale. – Certains ouvrages de Gide, en traduction anglaise, « en adaptation libre », à l’instar d’Antoine et Cléopâtre, et d’Hamlet, ont reçu des critiques teintées, pour les unes d’hostilités courtoises, pour les autres, d’éloges. En revanche, il y a unanimité, pour Thésée, Travels in the Congo (Voyage au Congo, traduit par D. Bussy), et Retour de l’URSS, qui plaisent aux critiques britanniques, car « Gide est sensible aux injustices, mais agit toujours en observateur sans parti pris ». Après sa mort, en 1951, est présenté « Oscar Wilde, by André Gide ». En 1952, un article nécrologique relate différents témoignages d’amis de Gide parus au lendemain de sa mort : Notes sur André Gide de Roger Martin du Gard, Conversations avec André Gide de Claude Mauriac, et À la recherche d’André Gide de Pierre Herbart ; ainsi que deux publications posthumes : Et nunc manet in te suivi de Journal intime, et Ainsi soit-il ou les jeux sont faits. En 1953, Corydon est pour la première fois évoqué dans le Times Literaty Supplement, puis ce sera le tour de Logbook of the Coiners (Journal des Faux-monnayeurs), suivi, en 1956, de Madeleine et André Gide de Jean Schlumberger ; en 1957, La Jeunesse d’André Gide de Jean Delay ; en 1958, Amyntas ; en 1960, La Correspondance entre Edmund Gosse et Gide ; en 1968, Les Cahiers d’André Walter (The Notebooks of André Walter). – Patrick Pollard décrit les analyses de critiques qui reviennent sur l’œuvre de Gide, à l’instar de Robert Speight, Michael Hamburger, Martin Turnell, Peter Fawcett, (un des critiques britanniques les plus prolixe sur l’œuvre de Gide). Le chercheur évoque la vente aux enchères des lettres échangées entre Dorothy Bussy et Gide, annoncée dans un numéro de mai 1964, la Correspondance de Gide et Arnold Bennett en 1965, ainsi que la parution en 1968 de « l’important compte-rendu de Robert Gibson, « The Impulsive and the Impersonal », qui porte sur les deux volumes de la correspondance de Gide avec Roger Martin du Gard.

Patrick Pollard fait apparaître dans cet article, nombre de critiques britanniques qui ont signalé l’œuvre de Gide, l’ont suivie, donnant des extraits éloquents de commentaires, et soulignant qu’après 1968, Gide intéresse toujours les éditeurs et critiques – souvent universitaires – du Times Literary Supplement. Ceux-ci continuent à informer régulièrement leurs lecteurs des œuvres parues dans la collection « Bibliothèque de la Pléiade » chez Gallimard, aux Presses Universitaires de Lyon et auprès du Centre d’études gidiennes.

L’Immoraliste d’André Gide à la lumière de ses critiques

Une (re)lecture

Les essais publiés dans les années 1950 et 1960 ont retenu l’attention de Walter Temple (State University of New York), qui s’interroge sur la réémergence des études gidiennes, y discernant « un solide point de départ pour les analyses contemporaines » de l’œuvre de Gide. Il consacre son article à L’Immoraliste, paru en 1902.

Le chercheur rappelle que Gide considérait que « la critique est au fondement de tous les arts ». Il remarque que ses commentaires sur des sujets de société, de culture, de sexualité et d’identité, ont éveillé l’intérêt de « critiques notables », en particulier celui de Germaine Brée, dont le travail en lien avec l’œuvre de Gide a ouvert la voie à d’autres études sur l’œuvre gidienne aux États-Unis. Walter Temple se réfère à cette dernière, et à Tzvetan Todorov pour parfaire son étude de L’Immoraliste, « œuvre inquiétante » par ce qu’elle cache. En effet, Germaine Brée a décelé que « l’homosexualité n’est qu’un des vices de Michel […] (par extension Gide lui-même) n’est pas immoral parce qu’il est homosexuel : la sexualité n’est qu’un simple véhicule pour révéler son immoralité à plus grande échelle ». Il mentionne que les lectures critiques de L’Immoraliste parues dans les années 1950-1960 ont donné également lieu à un intérêt renouvelé pour le discours de Gide sur des thématiques comme celles du voyage et du désir. Cette étude révèle les moments-clés du dévoilement progressif de l’homosexualité de Gide, faisant redécouvrir au lecteur gidien, les premières tentatives sensibles d’un aveu dans Amyntas, L’Immoraliste, avant d’aboutir à Corydon.

Walter Temple a jugé opportun d’observer les « questions d’expression personnelle », qui ont interrogé les années 1950-1960, parce qu’elles participent encore des interrogations de la société actuelle.

Entretien avec Cameron Tolton

Les monographies en anglais consacrées à André Gide (1951-1969), érudition ou exploitation éditoriale ?

Paola Codazzi interroge Cameron Tolton (professeur émérite à l’Université de Toronto), afin qu’il évoque sa thèse de doctorat, qui portait sur le vocabulaire abstrait d’André Gide, avant d’avoir eu, en 1964, « le privilège de proposer un séminaire avancé sur Gide » ; en découle un panorama complet de la réception de l’œuvre gidienne chez les éditeurs, et dans les universités, aux États-Unis.

Cameron Tolton a proposé le titre « érudition ou exploration éditoriale ». Ce choix s’explique par la curiosité que suscitait le nom de Gide, Prix Nobel à la réputation douteuse, peu compris du plus grand nombre, car l’homosexualité restait un sujet confidentiel. Cependant, une vingtaine de livres, en anglais, parut sur la vie et les œuvres de Gide entre 1951 et 1969. Ce foisonnement ne provenait pas d’une « qualité discutable », mais « de la qualité de la recherche et de la compréhension du sujet ». Surtout, ajoute Cameron Tolton, que l’on ne disposait alors que de peu de matière pour étudier Gide, que les critiques « appréciaient [pour] la centralité accordée à l’individu et à la libération de la pensée ». Les universités des années 1950 restent très attachées au concept de « l’homme et l’œuvre », aussi les chercheurs utilisent-ils la biographie de Gide. Toutefois, la « New Criticism » aborde le texte à la fois du point de vue thématique et stylistique dans le célèbre essai Theory of Literature (1942). Les Français peuvent y voir une dette à la fameuse « explication de texte », ironise Cameron Tolton.

Gide, dont les œuvres sont très connues outre-Manche, est également loué par les critiques anglais, irlandais, écossais, et australiens ; deux femmes sont distinguées par Cameron Tolton, l’Irlandaise, Enid Starkie et l’Américaine Germaine Brée. Dans les milieux académiques des années 1950, Gide est reconnu comme l’un des trois romanciers français dits « indispensables » de la première moitié du XXe siècle, avec Proust et Mauriac. Dans les années 1960, les œuvres de Malraux, Bernanos et Camus sont étudiées à leur tour, tout particulièrement à Yale et Columbia. – Toutefois, certains romans de Gide furent refusés dans le collège catholique Saint-Michel, excepté La Symphonie pastorale, après 1952. Cameron Tolton relate, à la demande de Paola Codazzi, le destin des premières monographies, et des revues, consacrées à Gide en 1951. Il signale que la revue Yale French Studies avait préparé un numéro spécial, entièrement consacré à Gide, avant sa mort. Il y eut également – avant sa mort, en 1951 –, la publication de la biographie critique de George D. Painter et le manuscrit d’Albert J. Guerard, professeur de littérature anglaise à Harvard. Cameron Tolton souligne le travail consciencieux de Justin O’Brien, traducteur américain le plus important des œuvres de Gide, qui « a rassemblé et lu chaque mot écrit par ou sur Gide qu’il pouvait trouver », et a publié en 1953 une biographie critique très appréciée. Ce gidien enthousiaste donnait chaque année un séminaire sur Gide à l’Université Columbia. Cette même année, paraît l’étude sur le théâtre de Gide, de James McLaren de l’Université de Delaware, ainsi que André Gide, l’insaisissable Protée de Germaine Brée (professeure à l’Université du Wisconsin). En 1959, George I. Brachfeld écrit sur la relation de Gide au communisme. En 1960, Jean Hytier (qui enseigna à Columbia) publie un ouvrage d’un « point de vue esthétique », qui eût plu à Gide. Paola Codazzi remarque que les aspects moraux – et immoraux – de la vie et de l’œuvre de celui-ci fascinent la critique anglophone. Cameron Tolton souligne qu’effectivement, la religion intéresse certains chercheurs ; il distingue la thèse de Catharine H. Savage, soutenue à l’Université Rice aux États-Unis, intitulée André Gide. L’évolution de sa pensée religieuse. Par ailleurs, il cite des études originales de l’Australienne Helen Watson-Williams, de W. Wolfgang Holdheim, de l’Université Cornell, et de Kevin O’Neill. Enfin, en 1969, le recueil de David Littlejohn – Gide: A Collection of Critical Essays.

Cette conversation à deux voix, à propos de l’œuvre de Gide, se situe au carrefour de « l’érudition » et de « l’exploitation ». Elle dévoile une œuvre féconde qui traverse toutes les frontières.

Gide vivant

Approches, perspectives et méthodes

Entre biographie et psychiatrie : Jean Delay et La Jeunesse d’André Gide

Pierre Masson (Université de Nantes) étudie la genèse et les spécificités du grand ouvrage de Jean Delay. Il retrace le travail littéraire et scientifique du célèbre psychiatre, qui avait pour compagnon de route l’œuvre première de Gide. Mais c’est au soir du 23 juin 1946 que Gide entre réellement dans la vie de Jean Delay, qui sent lors de cette rencontre fortuite, « de l’exquis ». Bientôt, les rôles s’inversent, et c’est Gide qui lit Delay :

Je préfère, et de beaucoup, « Le lit n° 7 », et surtout le « Noël à la crèche ». Ici, pas un mot à changer ; c’est excellent – bouleversant. Permettriez-vous que je présente l’un et l’autre à L’Arche ? J’aurais tant de plaisir à y voir votre nom près du mien. […].

Gide éprouve de vifs sentiments d’amitié pour Jean Delay, il s’est d’abord intéressé à l’écrivain, avant que de « s’intéress[er] passionnément aux progrès de la psycho-physiologie, en particulier de la science des caractères », qui occupait les recherches du psychiatre. De cette amitié réciproque, renaît – beaucoup plus tard – pour Jean Delay, le désir d’écrire sur Gide. Ainsi, après Pierre Herbart, Roger Martin du Gard, Jean Lambert, Jean Schlumberger, et Claude Mauriac, Jean Delay prend la plume pour écrire une psychobiographie de Gide qui prend sens parce que « l’art l[ui] a permis de trouver une solution à des difficultés intérieures qui eussent mené un autre à l’échec ». Il entreprend cette biographie grâce à l’appui de Roger Martin du Gard, qui lui remis « quantité de documents authentiques sur sa jeunesse, notes, cahiers de lectures, correspondances ». Au fil du temps, il bénéficia d’un accès privilégié à une masse considérable de documents, dont certains, précise Pierre Masson, sont encore inédits. Jean Delay consacre 1 200 pages aux vingt-six premières années d’André Gide, avec un prélude socio-biographique, avant de prétendre « comprendre et expliquer ». Cette étude « au service de la compréhension de l’homme », se fait également par le truchement d’une partie de l’œuvre de Gide, soit, Les Faux-monnayeurs, Les Cahiers d’André Walter – où « tout était à peu près dit » – et La Porte étroite. Ce travail novateur, il y a soixante-dix ans, le reste. Ce qui importe, c’est ce que dit l’œuvre, souligne Pierre Masson, renvoyant le lecteur à une observation de Gide : « Les Mémoires ne sont jamais qu’à demi sincères. […] Peut-être même approche-t-on de plus près la vérité dans le roman. »

Si Gide « avait fait de sa jeunesse un point de départ, et de son œuvre la remémoration ininterrompue de celle-ci. Jean Delay allait faire de la sienne un point d’arrivée », conclut Pierre Masson.

Gide, la critique gidienne et les manuscrits de travail

Aperçu historique

Martine Sagaert (Université de Toulon, Babel EA 2649), observe la naissance de la critique génétique, et l’importance que celle-ci revêt pour la compréhension de l’œuvre. Elle rappelle qu’à la fin du XIXe siècle, Victor Hugo a fait don de tous ses manuscrits à la Bibliothèque nationale de France, et que cela eut valeur d’incitation pour les écrivains. Cela obligea l’institution à créer de nouveaux fonds d’archives modernes et contemporaines, acquérant ainsi une dimension patrimoniale, et devenant objet d’investigation scientifique. Toutefois, il faut attendre la fin du XXe siècle pour que des travaux de génétique textuelle et de critique génétique soient publiés sur l’œuvre de Gide.

Gide s’intéresse aux manuscrits de ses écrivains préférés, il consulte ceux de Montaigne, de Rilke et surtout de Charles-Louis Philippe. Lorsqu’Anna de Noailles consulte à son tour, le manuscrit de ce dernier, elle y voit « une longue histoire minutieuse […] établie avec beaucoup de soin », elle y repère « l’atténuation et la réduction ». En ouvrant les archives de La Mère et l’enfant et Charles Blanchard, Gide voit dans les deux manuscrits de Charles-Louis Philippe, un travail miraculeusement éclairé, « chantier de tâtonnements incomparables », « terrain […] où se jouent les variantes et les redites ». En décembre 1945, il confie une partie des carnets de son Journal à la bibliothèque littéraire Jacques-Doucet. – Constituée par Jacques Doucet de 1916 à 1929, elle rassemble dès l’origine différents états d’un même texte, manuscrits, épreuves corrigées, livres imprimés et éditions rares. Gide fait partie avec Suarès, Valéry et Claudel du quatuor pour lequel elle est formée, signale Martine Sagaert. En 1932, après la mort de Jacques Doucet, sa bibliothèque devient propriété de l’Université. En 1933, a lieu la première exposition de l’histoire de cette bibliothèque « patiemment formée par Jacques Doucet ». En 1949 – Gide a 80 ans –, une exposition y est organisée en son honneur. En 1955, a lieu une nouvelle exposition dans cette bibliothèque qui devient « le centre de l’érudition gidienne. C’est elle qui a reçu la garde des manuscrits, des dossiers et de la correspondance qui étaient en possession de l’écrivain au moment de sa mort ». Martine Sagaert retrace fidèlement le parcours des œuvres et des critiques, évoquant les études de Michel Raimond, René Étiemble, Claude Martin, Daniel Durosay, rappelant que naît, en 2001, l’édition génétique électronique des Caves du Vatican, avec un CD-ROM conçu et présenté par Alain Goulet, et réalisé par Pascal Mercier. Et, en 2008, le DVD rom André Gide l’écriture vive, conçu par Martine Sagaert et Peter Schnyder, donne à voir deux carnets manuscrits du Journal (conservés à la bibliothèque littéraire Jacques-Doucet) et les deux cahiers d’Ainsi soit-il (déposés dans les Archives André Gide de la Fondation Catherine Gide).

Martine Sagaert spécule sur l’éventuelle réapparition du manuscrit de Paludes, car il serait intéressant de réaliser une étude génétique externe de cette sotie, qui pourrait être préemptée par la bibliothèque littéraire Jacques-Doucet, la Bibliothèque nationale de France ou la Fondation Catherine Gide.

Gide précurseur du Nouveau Roman ?

Enjeu, fortune et histoire d’un mythe

François Bompaire (CPGE Gambetta-Carnot, Arras / membre associé du CELLF 16-21, UMR 8599) s’interroge sur la place réelle d’André Gide au sein du Nouveau Roman. Gide n’est-il pas « le dernier humaniste, et le dernier auteur de roman d’analyse psychologique – tout ce que rejette le Nouveau Roman ? » Pour autant, faut-il l’écarter sous ce prétexte, et celui « que la plupart des auteurs du Nouveau Roman, bien qu’ayant lu tout Gide, déclarent n’avoir guère été marqués par lui ? »

Il élabore son étude en prenant principalement appui sur le discours rejetant de Nathalie Sarraute, à la fois romanesque et critique, parce ses premiers livres ont « la valeur stratégique de la référence à Gide […] partagée par l’ensemble du champ clivé des lettres, sans n’être plus revendiquée par personne ». Tropismes, et les articles critiques republiés sous le titre L’Ère du soupçon chez Gallimard en 1956, « sont passibles d’une autre lecture : c’est le fait de rejeter l’œuvre – constitutivement littéraire – de Gide, en n’en gardant que quelques formules transformées en mantras structuralistes, qui devient central, et permet de définir en la séparant d’un de ses parents une modernité proprement moderne et française ». » Mais qu’en est-il de cette lecture rejetante, puisque les nouveaux romanciers font paradoxalement de Gide un modèle ? Les critiques gidiens supposent un malentendu, Nathalie Sarraute a admiré Paludes, mais rejette l’idée de toute influence, Alain Robbe-Grillet n’autorise pas la publication de son entretien avec Roger-Michel Allemand sur Les Faux-monnayeurs, Jean Ricardou nie l’importance de Gide dans le Nouveau Roman. Joyce, Kafka, Camus sont mis en valeur, au détriment de Gide, érigé en modèle. Ingratitude, geste critique, questionne François Bompaire ? Cette admiration « imprécise », qui provient de la posture morale de Gide, agit, et se mue en « attraction-répulsion » pour l’écrivain-phare, dont les textes ont une « influence considérable ». François Bompaire repère dans trois œuvres de Nathalie Sarraute, quatre occurrences d’une expression employée par Gide dans La Séquestrée de Poitiers, ainsi qu’une « image paludéenne » dans Fruits d’or. « Paludes est désormais partout, c’est-à-dire que Gide n’est plus nulle part. » Le terreau gidien devient un bien commun. Quant au récit de Paludes, « devenu un pur jeu textualiste et ironique […] sans aucun propos à soutenir », il a généré des échos, et peut désormais être assimilé à un texte contemporain du Nouveau Roman.

Dans sa conclusion, François Bompaire rappelle que Gide est le « dernier humaniste – celui dont il faut exclure le texte pour devenir moderne – […] Gide précurseur du Nouveau Roman et d’une littérature consciente, formaliste et autonome à travers le succès du concept de mise en abyme ».

Vision posthume du théâtre de Gide

Notes sur la conférence de Guy Dumur (1958)

Vincenzo Mazza (Université de Picardie Jules Verne) commente la conférence prononcée le 7 décembre 1958, par l’écrivain et critique Guy Dumur. Le chercheur laisse entrevoir les moments prestigieux et émouvants d’un discours qui souhaite éclairer les qualités de Gide homme de théâtre, pour éviter que son œuvre ne tombe dans l’oubli.

C’est sous la forme d’un portrait de la situation de l’œuvre dans son entier, et d’un bilan de la production théâtrale de Gide que s’articule cette conférence. Jean Dumur déplore à cette occasion que « beaucoup de publications visent l’homme plutôt que les livres ». De surcroît, il regrette les propos acerbes nichés dans l’essai de Pierre Herbart, et l’article de Paul Léautaud – paru dans le numéro d’hommage de La NRF. Cela, quand Jean Delay ne tarit pas d’éloges sur l’œuvre gidienne. Pour Dumur, note Vincenzo Mazza, l’écriture de Gide se fonde sur « une certaine forme de sincérité » ; toutefois, « la fausse poésie » et un certain « orientalisme » dans Les Cahiers d’André Walter, Le Voyage d’Urien, Amyntas, et surtout Corydon lui déplaisent. En revanche, il apprécie ce qu’il appelle « l’œuvre protestante », dont font partie L’Immoraliste, La Porte étroite et La Symphonie pastorale.

Jean Dumur complimente la curiosité de Gide qui a permis au lecteur français d’entrer dans l’univers clos d’une cour d’assises, et de découvrir un grand nombre d’écrivains étrangers, à l’image de Fédor Dostoïevski et Joseph Conrad. Le conférencier approuve également la fondation de La Nouvelle Revue française, que ce « dernier humanise français » a financé tout au long de ses premières années d’existence. Quant à l’univers théâtral dans lequel s’est immiscé Gide, il révèle à l’écrivain-dramaturge qu’il « est impensable qu’une pièce puisse être comprise immédiatement lors d’une représentation ». Gide est circonspect envers le « théâtre réalisé ». Pour lui, le jeu du comédien est insuffisant. L’interprétation tue ses personnages – elle ne peut rendre compte du sens de l’écriture. « L’art dramatique […] doit faire œuvre avec ses moyens particuliers et tendre à des effets qui ne ressortissent qu’à lui. » Dumur évoque Saül et Le Roi Candaule, qui mettent en évidence « des amours homosexuels » ; Œdipe, qui « résume les “expériences de toute une vie” ». Vincenzo Mazza reprend le propos de Dumur qui renvoie aux préoccupations de Gide à cette époque : l’individualisme, les limites de la liberté et les obligations que chacun de nous a envers les autres et surtout soi-même. – Il est convaincu qu’Œdipe représente un point d’arrivée dans l’évolution de l’écriture théâtrale de Gide. La dernière pièce évoquée, lors de cette conférence, fut Les Caves du Vatican, « Gide avait imaginé une succession de tableaux extrêmement rapides », [offrant] « une construction moderne extrêmement réussie ».

Le portrait rendu par Jean Dumur prouve « à quel point le critique avait une connaissance profonde du travail de Gide ». Son souhait, « douloureusement affirmé tout au long de sa conférence, est d’empêcher que l’oubli s’empare, même partiellement, de l’œuvre d’André Gide », conclut Vincenzo Mazza.

André Gide et la question religieuse, un sujet critique

Martina Della Casa (Université de Haute-Alsace, ILLE UR 4363) entame l’objet de son étude, par le décret édité le 2 avril 1952 par la Suprema Sacra Congregatio Sancti Officii, qui signale que l’œuvre entière d’André Gide est inscrite à l’Index librorum prohibitorum. Elle revisite « les débats critiques suscités par le thème de la religion, nourrissant en filigrane les textes intimes, mais aussi les textes politiques de l’auteur, sans oublier Le Christianisme contre le Christ, resté à l’état de projet ».

L’Église catholique reproche à Gide d’avoir vécu « comme un antichrétien délibéré », et le condamne post mortem. Il est considéré comme un « corrupteur » et un « ennemi » de l’Église. – Plusieurs ouvrages critiques en français ont été consacrés à ce sujet intime, mais essentiellement après son décès. Martina Della Casa rappelle que le problème religieux a occupé l’écrivain toute sa vie, et que Gide l’a traité avec précaution, soufflant le chaud et le froid à la réception de critiques formulées à son encontre :

Il m’a été donné de connaître d’admirables figures chrétiennes, tant protestantes que catholiques, que je n’ai cessé d’aimer, de vénérer. […] J’ai, par contre, pu voir, et de très près, nombre de chrétiens, tant protestants que catholiques, à qui la conviction religieuse semblait mettre un bandeau (peut-être éblouissant) sur les yeux. […] Mais soyez assuré que, de ces produits de la religion tant protestante que catholique, il ne m’est jamais venu à l’idée de faire le Christ responsable.

Le Christianisme contre le Christ ne sera pas écrit par Gide. Et bien qu’il ait eu « la tentation du christianisme », Gide ne revient pas à la religion protestante, qui, acculée, verrait naître « une religion illimitée, donc indéfinie, donc indéfinissable », qui pourrait aboutir à l’athéisme. Il ne s’éloigne pas du Christ, mais du christianisme, qui a fait « faillite ». Effondrement qui prendra sens lors de son voyage en URSS. Martina Della Casa rappelle l’existence de l’œuvre fictionnelle dans laquelle il a laissé entrevoir « les différentes étapes de sa vie spirituelle ». Révolté, ironisant à divers degrés, il a réinterprété le discours évangélique, rééclairant les certitudes. La chercheuse présente l’étude de Charles Moeller, théologien catholique, qui étudie tout particulièrement « la qualité religieuse de l’athéisme gidien », et l’aplomb avec lequel il essaya « d’interpréter, audacieusement, et erronément, l’Évangile, dans le sens de son immoralisme ». Laurent Gagnebin, théologien protestant, a un discours plus nuancé envers Gide. Il interroge avec discrétion les « problèmes posés dans et par l’œuvre gidienne, qui ont inquiété tout d’abord l’écrivain lui-même : la sincérité, la double quête du “Moi et [de] Dieu”, avec les différentes crises qu’elle a comportées ». Mais, il conteste la notion gidienne de liberté et la remise en question de « l’idée chrétienne de Dieu (dans son rapport avec l’homme) qu’elle implique chez lui ». Pour Martina Della Casa, l’ouvrage de référence incontournable dans ce domaine, est celui de Catharine H. Savage, André Gide. L’évolution de sa pensée religieuse, qui reprend les conclusions d’Elsie Pell, parce que dans les ouvrages analytiques, « le développement de sa pensée religieuse occupe trop souvent peu de place ».

Les aspects de la vie spirituelle de Gide intéressent encore les chercheurs du XXIe siècle. François Lestringant, Pierre Masson et Jean-Michel Wittmann, sont les derniers à avoir revisité la pensée religieuse de Gide.

Comme on l’aura vu, Paola Codazzi a généreusement visité les années les plus fécondes vécues par « un des écrivains français les plus entendus, photographiés et interviewés de son temps ». Gide, homme libre, qui « n’était […] le même avec personne », et dont le « prestige se maintient, tout en étant constamment remis en cause ». Les articles, les thèses, les ouvrages critiques, littéraires ou caractérologiques, en rendent compte. Du portrait d’une « passionnante naïveté », au portrait « sans concession », ceux-ci ont « consolid[é] le lectorat » et autorisé l’entrée de l’œuvre gidienne dans les universités françaises, où œuvrent des passionnés.

Ce volume fort riche et rondement mené par Paola Codazzi prolonge le volume jadis entrepris par Michel Raimond (Les Critiques de notre temps et Gide, Paris, Garnier Frères, 1971), approfondit ses angles d’approche et ouvre la voie à de nouveaux échanges féconds. L’œuvre de Gide en sort grandie et c’est là le grand mérite de ce livre qui renforce la réflexion métacritique d’un auteur qui n’a pas dit son dernier mot.