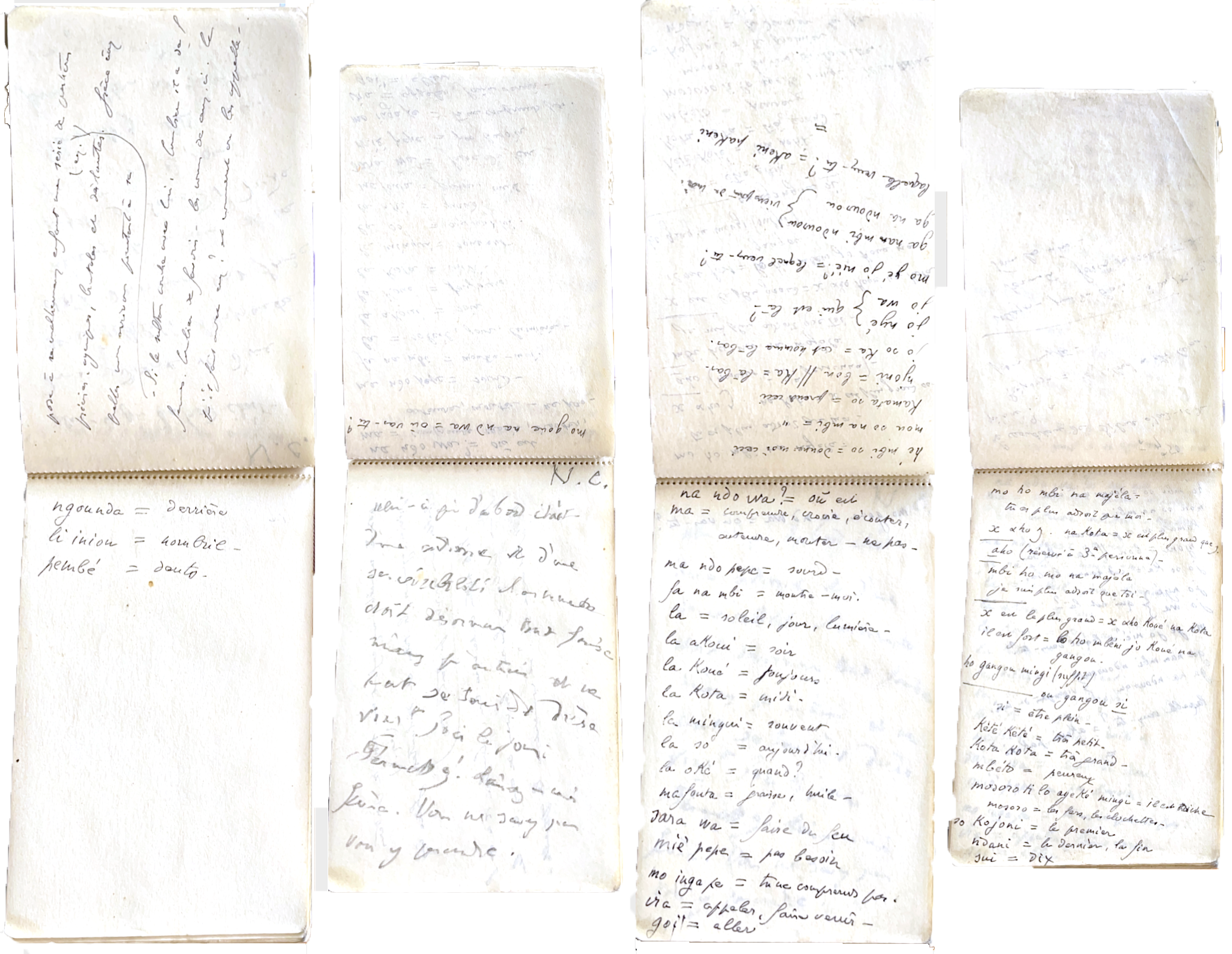

« la : soleil, jour, lumière

la akoui : soir

la koué : toujours

la kota : midi

la mingui : souvent

la so : aujourd’hui

la oké : quand ? »

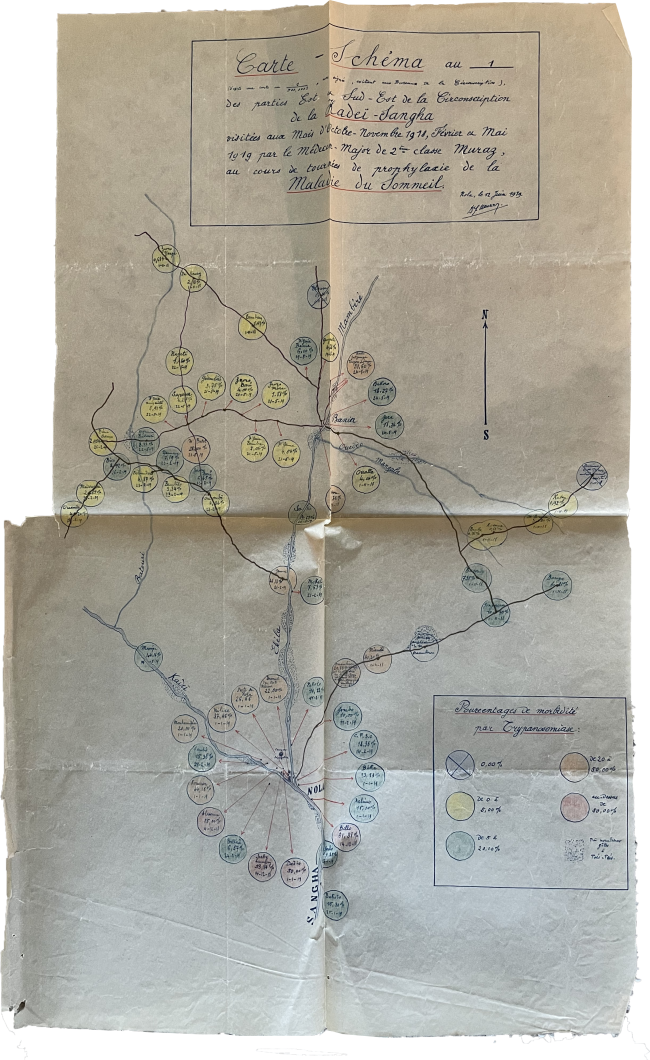

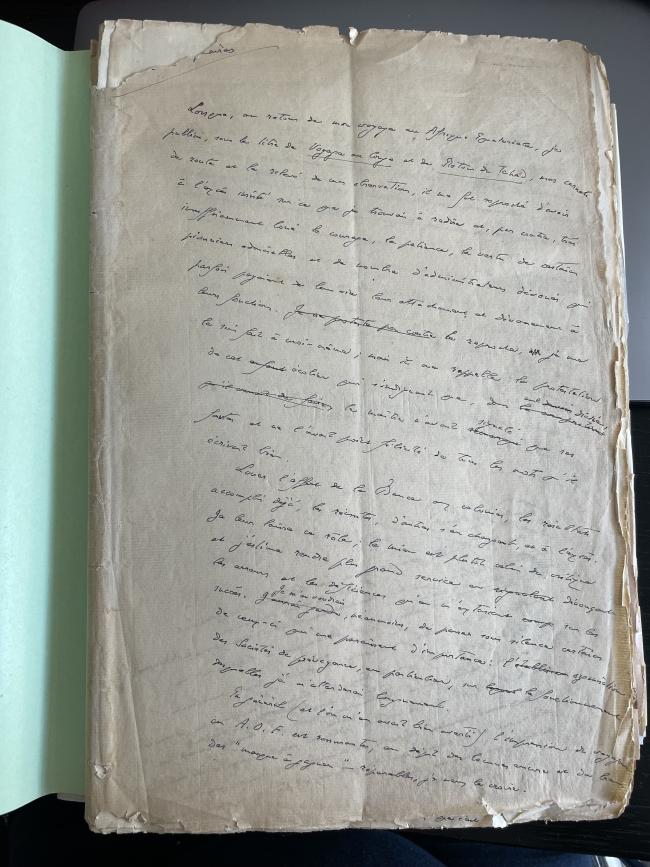

Aux Archives André Gide se trouve un ensemble considérable de documents liés à l’Afrique centrale. Il reste, épars dans la masse documentaire, quelques inédits, dont un sur le regard qu’André Gide porte lui-même sur ses propres « carnets de route », Voyage au Congo et Retour du Tchad, qui nous apprennent des détails intéressants. Par exemple : « Lorsque je partis pour le Congo en 1926, Antonetti lui-même, alors gouverneur de l’AEF, m’avait dit : “Que n’allez-vous en AOF de préférence ? […L’AEF] est la plus triste des colonies”. Il l’appelait lui-même “Cendrillon”. »

Tout ce qui a trait au continent noir est littérature d’infusion. Cela prend, demande, du temps. D’où l’utilité de fréquenter ces archives 100 ans après le voyage de Gide en Afrique-Équatoriale française (aujourd’hui Centrafrique, Congo, Tchad, Gabon et Cameroun). Il s’agit de comprendre, mais également d’apporter des solutions aux questions qui se posent encore, notamment sur les races — peut-on se mettre dans la peau d’un noir si on est blanc, et inversement ? — que l’on pense à la polémique, en 2021, autour de la traduction de la (noire) poète afro-américaine Amanda Gorman par le (blanc) Néerlandais Marieke Lucas Rijneveld, qui finit par se retirer du projet. Roger Martin du Gard, qui relit, en 1928, les journaux de voyage de Gide en Afrique-Équatoriale française, lui écrit (dans une lettre inédite) : « Et j’ai lu aussi les Appendices, pour vous faire plaisir, parce que je sais que vous y attachez gentiment beaucoup d’importance. […] Mais, dans cinquante ans, personne ne lira plus ces appendices d’actualité et de polémique ; la cause sera gagnée. Tandis que l’attrait profond de votre journal sera aussi sensible qu’aujourd’hui. » S’il y a beaucoup de justesse dans ce que dit Martin du Gard — une « cause gagnée », l’historique s’efface de lui-même, et la poésie, avec ce qui fait récit, demeure —, il y a aussi de l’inexact : nous nous sommes replongés dans ce considérable dossier annexé à des carnets de bord engagés, et cela foisonne d’irrésolu.

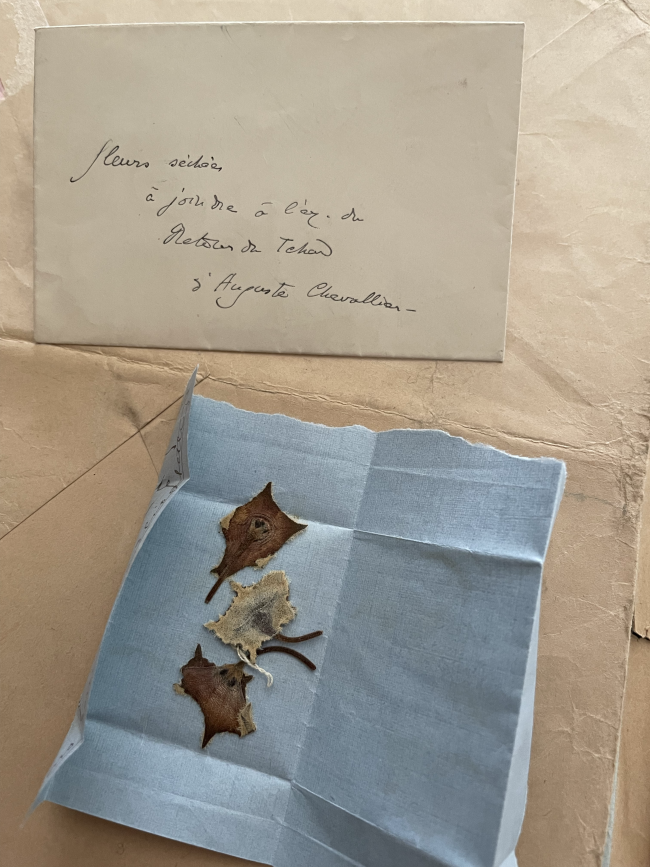

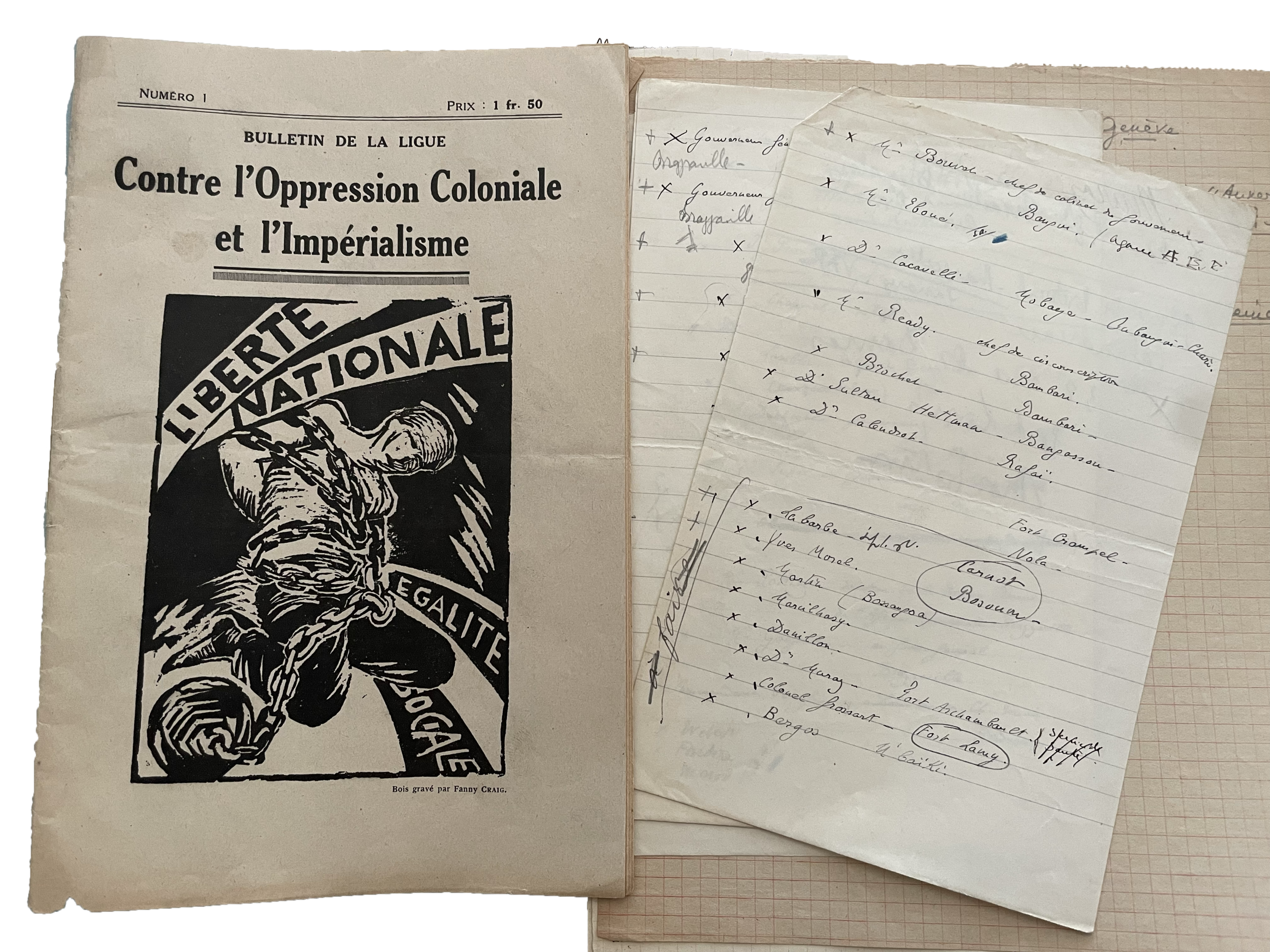

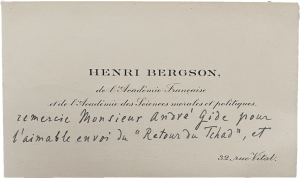

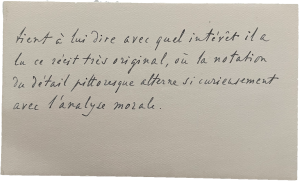

Cela fera donc bientôt un siècle que Gide a tenu ces journaux de voyage, qui se sont transformés en réquisitoire contre les compagnies concessionnaires, changeant le sort de nombreux Africains voués à être brisés par le système colonial. Parmi les lettres conservées, celle du « Bureau international pour la défense des Indigènes (races de couleurs) » demande à André Gide son « conseil au sujet de la possibilité d'une action de notre association qui aurait pour point de départ votre témoignage » (Genève, 22 août 1927), prouvant le lien direct entre texte et action. Mais Gide leur répond que la simple « persuasion » ne saurait avoir des effets assez concrets devant « de puissants intérêts financiers » : « la question est malheureusement des plus complexes » (Royan, 5 septembre 1927). Avec un soulèvement similaire et quelques années avant Gide, c’est un écrivain noir, René Maran, en miroir de l’écrivain blanc par excellence que représente « le contemporain capital », qui remporte le Prix Goncourt 1921, avec Batouala. Véritable roman nègre. C’est une époque complexe pour l’identité africaine : on s’interroge sur les noirs aux cœurs trop blancs (Maran, Senghor…) et les blancs au cœurs trop noirs (dont Gide)… Jean-Dominique Pénel examine à la loupe la relation entre les deux écrivains. Michaël Ferrier, lui-même écrivain de l’identité multicolore et rhizomatique, nous lit l’article que ce « précurseur de la Négritude » publie en 1951 : « André Gide et l’Afrique ». On l’aura compris : sa relation à l’Afrique ne sera pas que de traversée. Profonde, elle produira une véritable masse documentaire, sur des ouvriers tombés malades, sur des enfants morts, passant inlassablement du plus « petit » des Africains au plus « grand », autrement dit du boy au Gouverneur général de l’AEF. On trouvera autant d’échanges avec Adoum que Felix Eboué, Léon Blum, Henry Fontanier. Seul Gide pouvait peut-être représenter ainsi une passerelle diplomatique entre l’administration française et les territoires administrés, afin de pouvoir s’exprimer sans être censuré. Aussi présent dans la vie de jeunes africains que de la grande bourgeoisie, plongé dans des rapports médicaux, des procès, conservant le reportage photographique sur la construction du chemin de fer, « effroyable consommateur de vies humaines », participant à la naissance de Présence africaine, c'est un vrai chercheur-acteur que l'on découvre dans nos archives qui, grâce à sa découverte de l'Afrique noire, parvient à se dépasser...

« Quel démon m'a poussé en Afrique ? Qu'allais-je donc chercher dans ce pays ? J'étais tranquille. À présent, je sais, je dois parler. » (Voyage au Congo)

Charlotte Butty a parcouru les correspondances et nous montre le chemin d'un ensemble de lettres très riche, qui demande encore à être relues et fouillées. Juliette Solvès s’est quant à elle intéressée à six photographies de la « France noire », enquêtant sur leur auteur, donnant le mot de la fin à cette série d’images. Une autre enquête, de Charlotte Butty, « Hymne aux insectes », s'intéresse aux animaux donnés par Gide au Museum d'histoire naturelle de Paris. Ce voyage dans le temps du papier s’avère presque aussi utile que celui de Gide et Allégret le long du Logone, pour s’apercevoir de ce qui a été perdu et continue de s’amoindrir — à commencer par le lac Tchad lui-même, géographies des désastres qui parlent pour les livres, et par les architectures traditionnelles abandonnées au profit des architectures européennes, porteuses d’idée de « modernité », moins adaptées pourtant au climat, et tout simplement moins belles aussi, que tentent de faire revivre en France et au Cameroun les architectes Mohaman Haman et A-AVAVA NDO Gabriel II — mais aussi de ce qui a été gagné et reste en danger — les amitiés entre les peuples, au-delà des idées reçues, persistantes : Mutumbo Kanyana, qui commente certaines phrases de Voyage au Congo dans la vidéo « Réaction africaine », lit Gide avec finesse :

« bien que non libérés des démons de l’infériorisation [certains blancs] venaient avec des questionnements, en se basant sur l’outil que Gide a le plus utilisé : le bon sens. C’est ce bon sens qui fait défaut aujourd’hui, et qui consiste pourtant à se poser des questions simples, comme : comment est-il possible que tout un peuple soit bête, et inversement, que tout un peuple soit intelligent ? »

On connaît la fameuse et percutante phrase de Gide : « Moins le Blanc est intelligent, plus le Noir lui paraît bête ». Mais comme pour une autre maxime, « Familles, je vous hais ! », il est important de lire un texte dans son ensemble : s’il a défendu les Africains opprimés, Gide a aussi pu les considérer comme inférieur. S’il a dit haïr les familles, c’est parce qu’il « jalous[ait] leur bonheur »… Jocelyn Van Tuyl apporte un éclairage intéressant sur les formes d’aveuglement du Colon, en attirant l’attention sur la « préhistoire » du sida et autres zoonoses : réflexion on ne peut plus actuelle sur l'origine des pandémies…

À notre grand étonnement, les textes de Gide sur l’Afrique, avec toutes leurs qualités et défauts, demeurent une référence : c’est une littérature témoin, que traversent des visions durables, des forces actives. Il ne semble oublié d’aucun écrivain africain, de Bernard Nanga à Alain Mabanckou en passant par Nimrod. La réflexion sur la base de ces liasses étonnantes et datées demeure pleinement ouverte. Chacune d’entre elles débouche sur des continents de questions, questions sur les mécaniques racistes, sur le système français, sur l’époque d’André Gide, sur notre propre époque, sur des pays passionnants, sur des littératures plurielles. On se demande s’il serait encore possible, comme Maran, de parler aujourd’hui d’« André Gide et l’Afrique » : quelle Afrique ? Encore une fois c’est une vision des détails qui semble la plus intéressante pour entamer un sujet, suivre une ligne, démarrer une pensée. Nous avons retrouvé des petits carnets dans lesquels Gide prenait note de la langue parlée par les Africains qu’il croise. Manière de voir l’Autre que celle de chercher à le parler. Réciprocité et non adversité. Ma ho bi na majéla. Tu es plus adroit que moi. Mbi ho mo na majéla. Je suis plus adroit que toi.