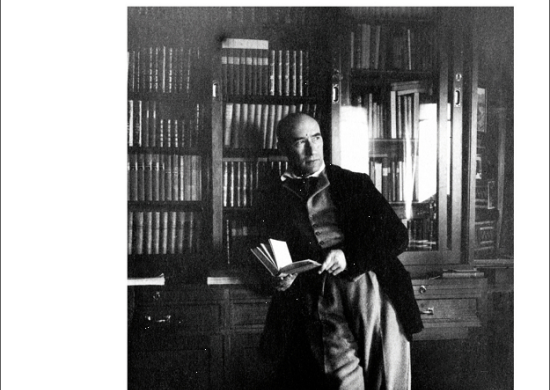

Peter Schnyder publie, chez les Classiques Garnier, une anthologie de textes de Gide sur la littérature et les arts sous le titre Parcours critiques. Cette nouvelle édition entend donner une version plus accessible, fluidifiée, des Écrits critiques de Gide publiés dans la Pléiade, tout en permettant de glisser des inédits tirés des archives gidiennes, qu'il s'agisse de lettres d'étudiants à Gide ou de ses notes autour de Brunetière. L'éditeur nous donne ici quelques considérations sur la critique gidienne.

Grâce à leur ductilité et leur souplesse, leur rigueur aussi, les essais de Gide sont toujours enrichissants. À chaque page, l’écrivain impose sa marque, ses hésitations, sa prudence. Son esprit d’analyse est omniprésent ; son intuition est également sollicitée, son style enlevé donne à ses pages quelque chose de léger. Tantôt, il se laisse emporter par son envie de citer, tantôt, il s’adonne à des développements patients, à l’étude des auteurs, connus et moins connus. Sans exclure, Gide classe et hiérarchise, mais argumente toujours ses préférences et les éléments critiqués et rejetés.

Tous ses écrits critiques sont animés par un évident amour de la littérature, une recherche bienveillante d’adéquation entre la forme et le fond. Ce sont les intentions de l’auteur et le résultat obtenu qui comptent. Pas de jugements, hormis esthétiques. Pas de théorie, mais le souci constant de cerner, dans la relation critique, qualités et défauts d’une œuvre, d’un auteur. Gide adopte une vision artistique du monde et ne juge pas selon des principes moraux, comme certains de ses contemporains. S’il défend une critique ouvertement subjective, elle reste toujours animée par son éthos d’artiste. S’y niche le souci de rendre à l’œuvre sa vivacité, d’en faire un miroir – à la condition qu’elle rende ce geste possible.

S’il fallait définir la démarche critique gidienne, on pourrait parler d’une rigueur souriante. Librement assumée, elle fait partie de la vie de l’esprit et entretient un dialogue permanent avec les œuvres. Ce dialogue, Gide aime qu’il soit incarné par des interlocuteurs fictifs, notamment dans des interviews imaginaires. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, cette forme favorisant un discours dialectique, fera florès. Le dialogue sous-tend ainsi la critique gidienne. Toute tension entre les êtres, entre les livres ou encore entre les formes et les contenus, stimule ses analyses. Gide tenait à réunir en volume la plupart de ses travaux critiques. En 1903, ayant mis le point final à ses Prétextes, il écrit à Henri Ghéon : « Ils me dégoûtent, mais j’y trouve des pages rudement bien ».

Dès avant les années 1900, André Gide est critique littéraire et chroniqueur officiel à L’Ermitage, puis à la prestigieuse Revue blanche. Mais il lui est impossible de fournir régulièrement des notes de lecture, promises ou improvisées. Alors il abandonne son statut de critique attitré. Mais à partir de 1908, à près de 40 ans, il n’abandonne pas l’idée de l’importance de la fonction critique et fonde une revue littéraire avec quelques amis : La Nouvelle Revue française.

Gide ne craint pas l’autocritique et fait preuve d’une ouverture d’esprit surprenante et d’une lucidité lui permettant d’éviter tout parti pris idéologique. Il parvient à faire de l’art de la critique une œuvre d’art. Sans chercher à avancer des vérités immuables, s’exprimant toujours clairement en son propre nom, l’essayiste peut louer ce qui lui plaît dans un livre sans pour autant se croire obligé de rester élogieux ou de s’attarder sur ce qu’il considère être un mauvais livre.

André Gide, Parcours critiques. Avec un texte inédit. Édition critique de Peter Schnyder, Paris, Classiques Garnier, « Bibliothèque gidienne » 2022, 911p. ISBN 978-2-406-13547-0 (49 €)