Sur : Tamara Levitz, Modernist Mysteries: Perséphone, Oxford, Oxford University Press, 2012

C’est un essai remarquable en tout point que le Perséphone de Tamara Levitz. 680 pages consacrées à une seule œuvre, ou plutôt à une unique performance — la première de Perséphone d’André Gide, Igor Stravinsky, Ida Rubinstein, Kurt Jooss, Jacques Copeau et André Barsacq à l’Opéra le 30 avril 1934 —, à sa genèse et à sa réception : c’était là une gageure, brillamment soutenue par l’auteure.

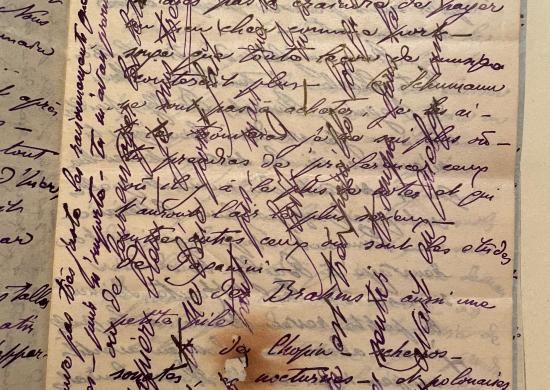

Ce que propose Tamara Levitz, c’est une étude micro-historique sur une œuvre multiauctoriale : se refusant à réduire l’œuvre à ses aspects littéraires et musicaux, elle écoute la voix de tous les collaborateurs. Elle exploite toutes sortes de documents – lettres, journaux, interviews… – afin de guider d’un pas plus sûr le lecteur dans le dédale de l’énonciation plurielle qui caractérise Perséphone. On saluera l’ampleur du travail effectué : la musicologue de Los Angeles a consulté ou dépouillé de nombreux fonds aussi bien en France (à la BnF, à la bibliothèque littéraire Jacques-Doucet, à la médiathèque musicale Mahler) qu’en Suisse (à la Paul Sacher Stiftung) et aux États-Unis (à la New York Public Library). Elle cite les critiques parues dans la Revue des Deux Mondes, dans Candide, dans Le Petit Parisien, dans La Griffe, dans Paris-Midi, dans Liberté, dans Les Nouvelles littéraires ; elle mentionne les réactions de Gabriel Marcel, de François Mauriac, d’Adrienne Monnier, de Paul Valéry et de nombreux autres après la première : on a le sentiment qu’aucun document n’a échappé à sa vigilance.

Nombreuses (pour ne pas dire innombrables) sont les figures, les notions et les idées que mobilise Tamara Levitz pour nourrir sa pensée : au fil des pages, on croise (entre autres, et dans le désordre) l’archéologue Giuseppe Fiorelli, Walter Pater, Aby Warburg (et ses Pathosformeln), Georges Didi-Huberman (qui est convoqué au titre de lecteur de Warburg), Michel Leiris, Walter Benjamin, Jacques Derrida, Michel Foucault, Edward Saïd, Pierre Nora (dont Tamara Levitz exploite avec pertinence les réflexions sur la psychologisation de la mémoire chez Proust, Bergson et Freud), Jacques Maritain, Pyotr Suvchinsky, Charles-Albert Cingria, Domenico De Paoli, Kurt Weill (qui influença beaucoup Gide), Arthur Lourié, Boris Asafyev, Boris de Schlœzer, Theodor Adorno (dont l’auteure conteste certaines des idées, à commencer par celle-ci, que la musique néoclassique de Stravinsky incarnerait l’aliénation de l’individu confronté au monde technologique, et serait par conséquent, non pas représentative ou expressive, mais performative), le philosophe mexicain Samuel Ramos, Antonin Artaud (et son Théâtre de la cruauté), nombre de représentantes du modernisme saphique (Renée Vivien, Liane de Pougy, Colette, Gertrude Stein, Alice B. Toklas, Radclyffe Hall, Djuna Barnes, Natalie Barney, Romaine Brooks, Virginia Woolf…), Victoria Ocampo (qui joua Perséphone à Buenos Aires et à Rio en mai-juin 1936), Gabriele d’Annunzio (dont le Martyre de Saint-Sébastien est longuement évoqué), Jean Cocteau, Thomas Mann, T. S. Eliot (soit trois écrivains qui firent tous, mutatis mutandis, de Saint Sébastien une figure homosexuelle), Rémy de Gourmont, Marcel Proust, Robert de Montesquiou, François Porché (l’auteur de L’Amour qui n’ose pas dire son nom), l’odieux Eugène de Montfort, Florent Schmitt (qui eût dû mettre Proserpine en musique en 1909), Francis Poulenc (qui prit le parti de Stravinsky contre ses collaborateurs, et donc contre Gide)… Et l’on rencontre aussi nombre d’auteurs dont les œuvres aidèrent Gide à comprendre ce qu’il attendait du mythe de Perséphone : Homère bien sûr, Goethe, Nathaniel Hawthorne, Oscar Wilde… Bref, personne ne manque à l’appel, Modernist Mysteries: Perséphone, constituant un essai exhaustif.

Signalons pour finir que la prose de Tamara Levitz est fluide, et par suite accessible même aux lecteurs dont l’anglais ne serait pas la langue de spécialité – ce qui ne nous empêche pas de formuler ce vœu que cet ouvrage incontournable soit traduit sans tarder en français.

Une version augmentée de cette recension est à paraître dans le Bulletin des Amis d’André Gide au printemps 2018.