C’est une exposition qui parle de rencontre. Celle, d’abord, entre trois artistes, qui se retrouvent liés par un lieu : la Fondation Fernet-Branca, ancienne distillerie reconvertie en centre d’art contemporain dans la ville de Saint-Louis, devenue une sorte de banlieue française de la suissesse Bâle, avec son charme bien à elle — celle des lieux à la marge, à la fois insignifiants et stupéfiants, de la maison pavillonnaire vert caca d’oie au manoir alsacien dont le rez-de-chaussée est occupé par un Kebab et où la rue principale est interrompue par un poste-frontière et fantôme. Quand on vient de la petite gare, on longe la modeste « rue du ballon » jusqu’à apercevoir au loin un immense aigle juché sur un globe terrestre, lui-même à la proue d’un imposant bâtiment : nous y voilà.

À l’intérieur, c’est la vastitude même qui s’exprime. Le directeur des lieux, Pierre-Jean Sugier, a eu l’idée d’y réunir un photographe, un peintre et un dessinateur ayant en commun un certain sens de la « suite », de la ligne et de la couleur. Mais, plutôt qu’une exposition collective, il invite à découvrir « trois expositions » en un même lieu, dont les pièces en enfilade autour d’une cour permettent un itinéraire circulaire. La Fondation Catherine Gide est invitée, par le truchement de l’artiste auquel elle a commandé des œuvres, Pierre Antonelli, à y occuper deux salles avec son fonds d’archives. André Gide s’y déploie, s’y trouvant étonnamment bien, lové entre deux artistes contemporains. J’observe avec stupéfaction la façon dont le public éprouve instantanément, devant les manuscrits, de l’attraction. On se penche, on lit, les yeux fouillent et rencontrent ensemble les lignes écrites du Prix Nobel de littérature 1947 et les lignes dessinées de Pierre Antonelli.

THIERRY GIRARD | Par les forêts, les villes et les villages, le long des voies et des chemins…

« Que l’importance soit dans ton regard, non la chose regardée. » C’est avec cette phrase de Gide que le président de la Fondation Fernet-Branca ouvre le bal des visites. Le parcours est simple : au rez-de-chaussée, Japon, France : on suit la ligne ferroviaire de Yamanote, Tenjin, ou pédestre de la ville de Belfort et de l’Est de la France. Thierry Girard porte avec sa silhouette une forme de détachement qui lui permet sans doute de toucher au naturel même quand il braque un objectif sur une scène humaine. Pénétrance du chasseur-pisteur, qui sonde, interroge les signes, prélève sans précipitation. Traverser, s’arrêter, prendre, rendre est aussi l’itinéraire d’un photographe. Traverser le Japon, s’arrêter sur une vision, prélever une image, la donner au spectateur. Pourtant, il n’est pas si fréquent de « partager », me dit-il, quand je lui demande quel est le retour sur son travail : les gens parfois ne comprennent pas. Ils voudraient que la photo encense, qu’elle soit un moyen de rendre plus grand, de mettre en valeur, une ville par exemple. Ici, rien de tout cela, on regarde puis on voit : l’herbe de nos villes, la peinture de nos immeubles. La broussaille de nos bords de route s’aligne avec la cathédrale, le paysan ou les jeunes filles à la bouée. Le ciel de ses photographies est toujours blanc. Il me dit qu’il fait des tirages plus clairs qu’avant. Il y a des touches d’humour, celles de nos vies à hauteur d’yeux, à portée de main, à taille de pas, qui témoignent d’une certaine maîtrise technique, car il sait par exemple rendre la vitesse du tracteur devant un signe qui dit « Stop » comme La Fontaine la valeur de la tortue. Dans les captures discrètes de ces lieux vernaculaires, il y a des touches politiques aussi, mais c’est que plus on flaire une certaine qualité de réel et plus la simplicité d’un paysage majoritairement urbain fait naturellement le récit de nos fractures.

PAUL PAGK | Rythmes & Structures

Salle suivante. Je regarde les œuvres de Paul Pagk, et vois son regard s’éclairer quand on lui adresse des questions, auxquelles il répond toujours très habilement. Il me raconte la couleur et les lignes, le parcours du figuratif à l’abstraction, celui de Paris à New York. Je reconnais en lui les traits qui animent bien des artistes : la liberté que l’on ressent sur le sol new-yorkais, quand Paris semble camper sur des formes de jugement paralysantes, même lorsqu’il s’agit de création. Mais je vois aussi toute l’originalité de sa démarche, portée par l’histoire de l’art (il me raconte par exemple qu’il a passé du temps, dans sa jeunesse, à refaire les Caravage, en privilégiant à la précision l’expression) et envolée vers d’autres destinations « post-abstraction ». Je lui demande ce que sont pour lui ces formes qui m’étonnent, ces ronds tombés, ces « couilles » – j’ose le mot : il me répond que ce sont des larmes. C’est à nouveau une surprise. Ce sont à la fois des larmes et des formes abstraites, qui questionnent dans le tableau ce que peut être le poids d’un trait, la tension, le cercle parfait qui se retrouve étiré comme la goutte. Derrière chaque tableau, il me montre une image, le taureau de Picasso derrière cette structure vert amande et blanche intitulée Conundrum (me livrant ainsi une des réponses à l’Énigme). Comme le chien qui cherche à comprendre un son, je penche la tête et intensifie mon regard. Dans ses deux yeux bien ronds et très clairs se reflète, angulaire, rouge et rectangulaire, le tableau devant lequel nous parlons : Red Desert. Sa parole est un rideau, qui découvre le sens de la forme ou bien du geste, de l’intention, quand bien même il annonçait tout à l’heure n’être pas au monde pour parler, mais peindre. Quand je m’attendais à ce qu’il dise qu’il ne fallait rien lire que des formes des lignes et des couleurs dans l’art abstrait, des jeux de constructions et de déconstructions, il rétablit derrière des casse-têtes picturaux des figures et des paysages. Nous nous tournons vers Once Above Once Below : il décrit son rose « vulgaire » comme l’intervention physique du réel dans l’espace du tableau, une irréfutable présence, une présence de mur, disons. Je lui demande s’il aimerait déborder le cadre des grands formats pour peindre à même les murs ; il me répond que c’est avec les limites qu’il travaille, qu’il n’y a pas d’art sans contrainte, et que ses toiles les plus grandes s’alignent à ses 1m93. Le corps de l’artiste compte ; celui du spectateur aussi. « On regarde d’abord des peintures abstraites avec son corps », dit-il, ajoutant que c’est pour les autres qu’il peint, et que c’est de réaliser qu’il n’y a pas de tableau sans spectateur qui lui a fait ouvrir, alors étudiant aux Beaux-Arts de Paris, une nouvelle dimension dans son travail : il passe comme « naturellement » à l’abstraction le jour où il perçoit le regard de l’autre comme étant plus important que le sien. « J’ai décidé que je serai peintre quand j’avais 7 ans », me confie-t-il. Il y a incontestablement de la réussite là où une décision s’enracine dans l’enfance et tient sa ligne jusqu’au bout. Lorsque je lui demande un peu naïvement ce qu’il ressent lorsqu’il commence un tableau, il répond simplement, et cela m’enchante : « De l’excitation ».

PIERRE ANTONELLI | Autour d’André Gide

Parce qu’il a visité l’exposition des manuscrits à l’étage, dans laquelle est présenté le livre de Gide sur Poussin, Paul Pagk me conseille de lire The Sight of death, du critique d’art britannique T.J. Clark, écrit à partir de son observation répétée, quotidienne, de deux tableaux de Poussin exposés au Guetty Museum en 2000. C’est également le beau-livre sur Poussin, isolé dans la production de Gide, qui retient l’attention de l’éclectique Adrian Dannatt, qui prend note, sur un bout de papier tiré du fond de sa poche en velours, de cette phrase : « Quelle absurdité moderne, cette horreur ou peur du “Sujet”, en peinture ! Le sujet, c’est la composition du tableau. » (Journal, 26 août 1937). Dans Poussin, on peut également retenir ce que l’écrivain disait du peintre : « Et c’est qu’en lui la pensée se faisait aussitôt image, naissait plastique, et qu’ici intention, émotion, forme, métier, tout convergeait et conspirait à l’œuvre d’art. » Bien que Gide n’ait pas beaucoup, comparativement aux autres arts, écrit sur la peinture, il trouve dans cette exposition une place particulière auprès de ceux qui privilégient la ligne à toute autre forme de vie – life-line, écrit dans son poème pour Paul Pagk Adrian Dannatt, que l’on retrouve à l’étage, avec les « petits formats », dessins aux techniques mixtes de l’artiste.

Reading the lines,

Reading the line

From finer and finer

Down to fine —

Like the sure decline

Of stock or Alpine incoming

into sunset’s solid glow.

Il y a tout juste 100 ans (et quelques jours), le 4 octobre 1921, Gide notait :

« J’écris ces lignes sur le banc de l’avenue qui fait face à la hêtraie de Valentine. Le soleil va se coucher. Je cherche en vain une épithète pour peindre l’extraordinaire luminosité du ciel. »

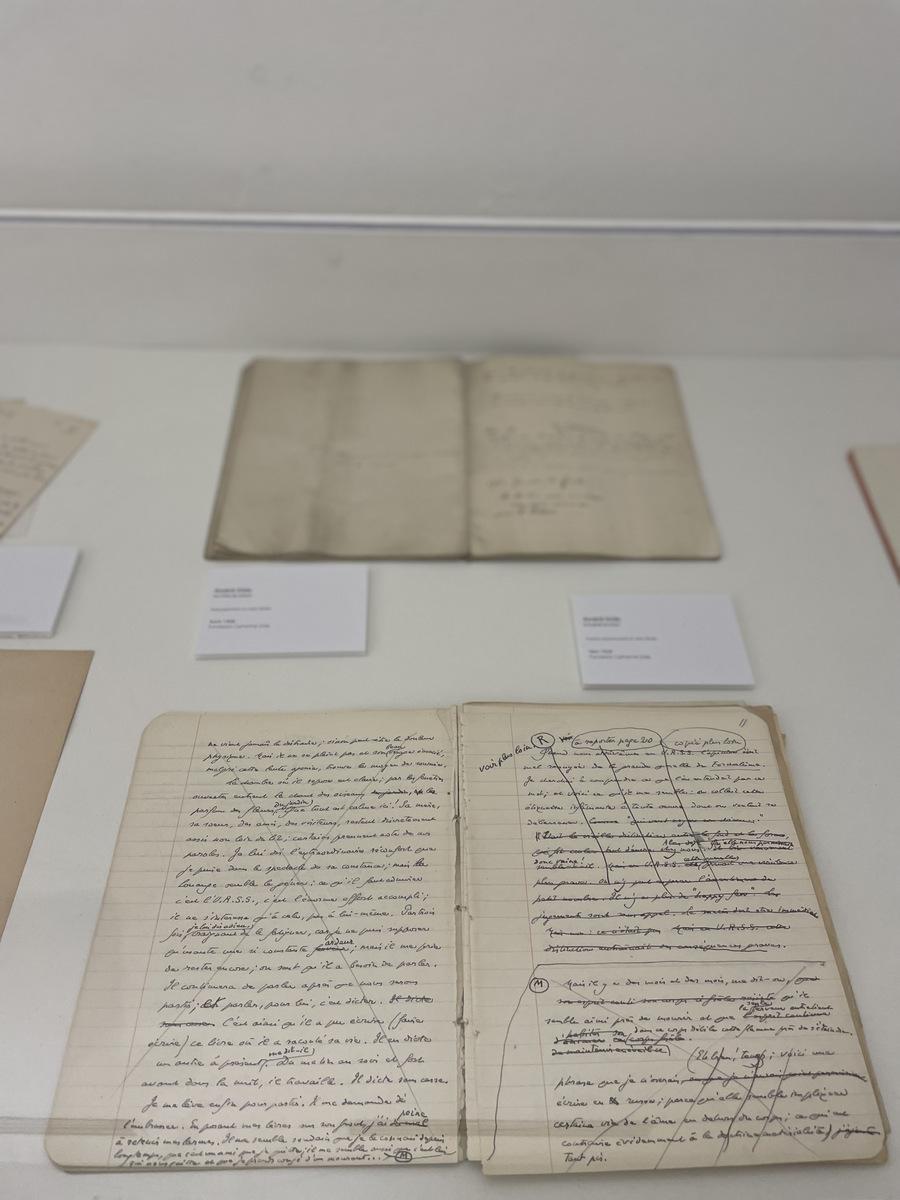

Dans l’exposition, les lignes font donc figure de liens. Face au tableau de Pierre Antonelli 20130503, composé par un ensemble de lignes à la fois tracées et tremblées dans la couleur (un enfant parcourant les salles demande à son parent : « Il fait ça à la règle ? »), un relevé de phrases de Gide tirées du Journal commençant toutes par « J’écris ces lignes… ». Seul le geste d’écrire demeure le même, quand changent les attentes et les lieux, et donc la poursuite de la phrase. Cela fait écho pour moi à la façon dont dessine Pierre Antonelli, qui trace des chemins comparables dans des temps séparés. Un visiteur encore devant ses dessins : « Quelle patience, quelle patience… » Et l’artiste qui me confie en effet : « Je travaille toujours deux dessins en même temps, un à l’encre noire, un aux encres de couleurs, pour ne pas devenir fou. Je passe de l’un à l’autre, certains me prennent un mois. » Un mois à parler au papier, jour après jour, point après point… Quelque chose de la notion même de temps se vide et se remplit avec le geste de l’artiste[1], qu’il suspend ici au mur. Suspendus au mur également, les manuscrits d’un écrivain, qui dévoilent la façon dont un texte se travaille, à la fois dans une tête et sur l’espace de la page. Que l’on pense par exemple aux « Carnets de l’URSS », dont la page gauche est gardée blanche pour porter les corrections éventuelles, la page droite saturée de texte. J’y vois là encore un écho aux diptyques de Pierre Antonelli (Gide visible), qui présentent en couple un dessin fait de phrases et d’extraits, et un dessin fait de traits, troublant le sens et la vision.

Il est vraiment intéressant de se retrouver à discuter, dans une exposition faisant la part belle à l’abstraction (et la post-abstraction), d’enjeux littéraires qui sont les enjeux de tous, romans, tableaux et individus confondus : un visiteur, apparemment spectateur d’art contemporain et lecteur d’auteurs classiques, m’interpelle sur la question de « l’acte gratuit » chez Gide, ce qui m’interroge sur l’art lui-même : qu’est-ce que l’acte gratuit, dans l’art ? Est-ce que cette flambée de la main, ce geste de l’artiste qui trace une ligne rouge, noire, verte ou rose sur du papier, c’est une absence de motif qui précisément en crée un ? L’acte gratuit, n’est-ce pas précisément à la fois l’irréparable (on ne revient en arrière d’aucune œuvre) et la liberté recherchée, dans la contrainte, mais également le hasard, par les gestes d’écrire et de tracer ?

[1] De Pierre Antonelli, je parle plus longuement dans « La ligne en commun », texte du catalogue d’exposition édité par la Fondation Fernet-Branca.