Catherine Gide. Héritage et transmission

Villa Théo, Saint-Clair (Var)

15-16 avril 2023

À dix ans de la mort et cent ans de la naissance de Catherine Gide, deux intenses journées de rencontres ont réuni, les 15 et 16 avril 2023, la famille, les amis, les chercheurs et les passionnés, autour du souvenir de la fille d’André Gide. « Fille de Gide », Catherine l’est devenue à plusieurs reprises : elle l’était à sa naissance ; elle l’est véritablement devenue à treize ans, époque de la « grande conversation » avec celui qui, jusqu’alors, avait seulement été l’ami Bypeed ou l’oncle André ; elle l’est redevenue encore, d’une manière toute nouvelle, en 1951, à la mort de Gide, lorsqu’elle a dû se charger de son héritage.

Catherine Gide, une vie

Les intervenants des Journées Catherine Gide se sont réunis au Lavandou, lieu cher à celle qui a grandi sur la plage de Saint-Clair et est inhumée au cimetière du village. La première journée s’est déroulée dans le cadre solaire de la Villa Théo, ancienne résidence et atelier du grand-père de Catherine, Théo Van Rysselberghe, accueillis par le maître des lieux, Raphaël Dupouy, président du Réseau Lalan. Les interventions, articulées autour des souvenirs ou des actualités, entre vie publique et vie privée, ont retracé le parcours de Catherine sous tous ses aspects. À partir de l’enfance, un des visages de la « fille Gide », toujours soumise à la confrontation avec son père, est L’Enfant Catherine, avec son monde et son imaginaire, racontés par sa grand-mère Maria Van Rysselberghe : une enfant unique qui « a toujours été au centre des attentions de tout le monde », affirme Martine Sagaert, mais aussi au centre de l’attention, le seul endroit où Catherine – qui à six ans disait que son lieu préféré était « où je suis » – probablement n’aurait jamais voulu être.

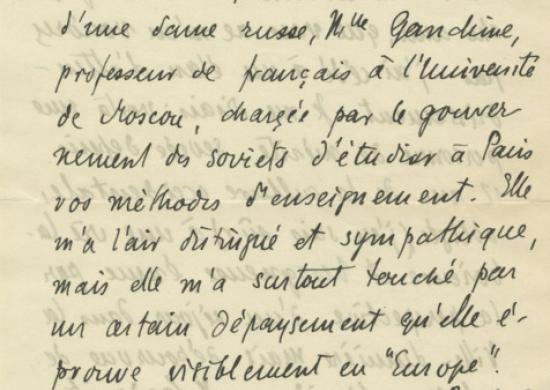

Pierre Masson retrace le parcours d’« apprentissage de la paternité » suivi par André Gide : l’évolution du rôle du père dans ses écrits, le regard presque d’« entomologiste » qu’il a sur son enfant, puis la naissance d’« une sorte de connivence » entre père et fille, sous l’œil attentif de Maria Van Rysselberghe. Finalement, son intérêt pour l’éducation de Catherine, une fille secrète qui grandit souvent loin de lui : dans la continuelle contradiction qui caractérise son esprit, Gide oscille entre libertarisme et préoccupation parentale. « Peut-être qu’il vaut mieux qu’elle s’en aille, je commençais à m’attacher à elle » affirme-t-il, lorsque Catherine semble devoir partir aux États-Unis en 1941 ; en même temps, il demande à Simon Bussy de réaliser un portrait de sa fille, en la trouvant on ne peut plus charmante et – comme le souligne Brigitte Chimier, conservatrice du musée d’Uzès, dans sa présentation de deux portraits de Catherine Gide – en se reconnaissant en elle. L’émancipation de Catherine, sa métamorphose d’adolescente à femme et mère suscite chez Gide des sentiments contradictoires. Mais ce n’est que le début d’un nouveau rapport, un rapport entre deux êtres qui doivent apprendre à se re-connaître.

La troisième phase de ce rapport, pour ainsi dire in absentia, est évoqué par Martine Sagaert : toute de suite après la mort de l’écrivain, Catherine commence son parcours d’héritière, avec les réponses aux centaines de lettres de condoléances, la nécessité de satisfaire (ou pas) aux différentes sollicitations, puis la tenue des rapports avec les professionnels de la culture et la gestion du patrimoine. « Un travail à temps plein », témoigne Catherine elle-même dans le film de Jean-Pierre Prévost, André Gide. Un air de famille (2007) projeté le dimanche 16 avril dans le tout nouveau Cinéma Le Grand bleu du Lavandou. Face à ce défi, la fille de Gide ne s’épargne pas : elle participe aux soutenances de thèse, aux expositions, aux colloques et, à partir des années 2000, se consacre à l’édition des textes de son père, surtout grâce à Peter Schnyder, son dernier mari, président de la Fondation qui porte son nom et spécialiste de la littérature gidienne.

Catherine redevient ainsi « fille de Gide » à temps complet lorsqu’elle est déjà mère et grand-mère : c’est sa fille, Dominique Iseli, qui le rappelle, en évoquant une femme sévère, discrète, élégante, « pas très tendre, mais qui nous a lancé dans la vie », qui avait la force de ses convictions et une curiosité inépuisable pour tout ce qui l’entourait. La curiosité est aussi l’un des traits évoqués par Peter Schnyder : « Tout l’intéressait, elle était insatiable, toujours elle était prête à lire ce livre, à faire ce voyage… l’ennui n’avait pas de place là où elle était… plutôt la fatigue ! » De ses multiples intérêts, faisait partie la connaissance des plantes, du monde naturel, des fleurs : « avec elle le monde s’ouvrait sur des nouveaux horizons ». Cette curiosité est à la base du génie des lieux qui caractérisait Les Audides, la bien aimée résidence de Cabris, un lieu « dont la magie dépendait d’une seule personne, Catherine ».

Catherine enfant, jeune fille, descendante de Gide et d’Élisabeth Van Rysselberghe, petite-fille de la Petite Dame, aspirante actrice, femme, mère, grand-mère, puis à nouveau fille et héritière du grand écrivain ; ce parcours de vie est reproposé — à travers ses propres mots et les mémoires de ses proches — par Ambre Philippe, directrice de la Fondation Catherine Gide, et Paola Codazzi, collaboratrice scientifique et membre du conseil de la Fondation, dans une lecture dialoguant avec les musiques choisies par Katia Viel (violon) et Cécile Vérolles (violoncelle). C’est bientôt le soir au Lavandou, et les branches molles du saule encadré par la grande fenêtre de la Villa Théo, oscillant sans arrêt dans le mistral, enflammées par la lumière impitoyable du Sud, semblent convier les esprits à l’écoute.

Les multiples talents de l’individu Catherine émergent au fur et à mesure : son goût pour les mots, qui se décline dans l’attention pour les nuances de sens mais aussi dans la passion pour la graphologie ; son œil de photographe, dévoilé encore par Ambre Philippe à travers une sélection de clichés tirés des archives et des albums de famille : elle saisissait les enfants, les animaux (les chiens, avant tout), les plantes dans leurs expressions les plus spontanées, souvent « de dos, en retrait par rapport à ses sujets », en évoquant de fait une posture, une attitude de vie. En retrait par rapport à son père, affirme Ambre Philippe, dans un rôle d’héritière « qu’elle n’a pas choisi mais qu’elle a assumé ».

Du souvenir aux perspectives d’avenir : la Fondation Catherine Gide

La Fondation qui porte son nom, comme le souligne Paola Codazzi, continue l’œuvre de conservation et de valorisation du patrimoine de Gide que Catherine Gide a entamé. C’est un travail qui se fait avec patience et créativité, à travers l’exploitation des archives, grâce à la numérisation des documents, au financement d’évènements, de publications et d’activités de recherche qui vont bien au-delà de l’approfondissement de l’œuvre gidienne, mais qui « mettent en valeur son actualité et qui dialoguent avec notre époque », poursuit-elle. Ainsi, les colloques alternent avec les créations originales, les publications avec les actions sociales.

Le travail de la Fondation se concrétise aussi dans l’échange avec les universités, les centres de recherche et d’autres structures ; ces sont des rapports qui naissent parfois par hasard, sur un trottoir parisien, mais qui s’inscrivent dans la durée en donnant des fruits précieux, comme le rappelle Maryvonne de Saint-Pulgent, présidente de la Fondation des Treilles. Elle souligne la sympathie qui l’a liée à Catherine, malheureusement « connue trop tard », l’amour de la musique qu’elles partageaient. Les Treilles, en partie fruit de l’héritage de Jean Schlumberger, conservent des archives d’André Gide et hébergeront bientôt un « cabinet André Gide », à côté du « cabinet Jean Schlumberger » : « Gide n’a jamais été aux Treilles personnellement, mais il y a toute sa place. »

La multidisciplinarité, la rencontre entre les sciences exactes et les sciences humaines est le point fort des Treilles, souligne encore Maryvonne de Saint-Pulgent. La même ouverture d’esprit anime les propos tenus lors de la table ronde animée par Paola Codazzi le dimanche 16 avril : sur les traces des « Femmes fondatrices », une formation inédite de représentantes d’institutions culturelles est réunie : Édith Heurgon (Centre Culturel International de Cerisy-la-Salle), Vera Michalski-Hoffmann (Fondation Jan Michalski pour l’écriture et la littérature), Ambre Philippe (Fondation Catherine Gide), Maryvonne de Saint Pulgent (Fondation des Treilles).

On quitte ainsi le domaine des souvenirs pour accéder au présent et penser le futur : les histoires d’Anne Heurgon-Desjardins, d’Anne Gruner-Schlumberger ou de Catherine Gide ne sont visiblement que le prélude aux nouvelles histoires que les intervenantes à cette rencontre écrivent chaque jour. Elles sont engagées dans la conservation et la transmission mais, surtout, dans la création : réaliser un « lieu utopique », comme le jardin-forêt des Treilles, où scientifiques et humanistes peuvent dialoguer dans un contexte de beauté ou une bibliothèque spécialisée en littérature pour garantir aux écrivains la préparation nécessaire, comme à la Fondation Michalski ; réfléchir sur le rapport entre recherche et vulgarisation, comme le suggère Édith Heurgon ; faire dialoguer le passé et le présent, en créant de nouvelles modalités de jouissance du patrimoine, comme le fait la Fondation Catherine Gide à travers la numérisation.

Les journées du souvenir finissent ainsi par tracer les chemins futurs, multiples et prometteurs, malgré les difficultés ; des chemins qui ont une vocation transdisciplinaire, multimédiale et, surtout, écologique, qui dialoguent avec le monde et la contemporanéité. C’est ainsi qu’évolue aujourd’hui l’héritage de Catherine Gide, animula vagula blandula – « petite âme folâtre et tendre –, comme la qualifie Peter Schnyder – pour laisser une trace visiblement ineffaçable et ouverte à l’avenir.

Musique : Aria et Variation n.1, extraits des Variations Goldberg, BWV 988, de Jean-Sebastien Bach (1685-1750) – Berceuse, extraite des Huit Morceaux, op. 39, pour violon et violoncelle de Reinhold Glière (1874-1956) – Canzonetta, extraite des Huit Morceaux, op. 39, pour violon et violoncelle de R. Glière – Adagio, extrait de la Sonate n. 6 en Sol mineur du Livre II de François Francoeur (1698-1787), suivi du Prélude extrait des Huit Morceaux, op. 39, pour violon et violoncelle de Glière.

Musique : Aria extrait des Variations Goldberg, BWV 988, de J.S. Bach

Musique : Fin de l' Adagio, extrait de la Sonate n.6 de François Francoeur , suivi du Prélude extrait des Huit Morceaux, op. 39, pour violon et violoncelle de Glière. – Inventions n.1, 13 et 8 de J.S. Bach.

Musique : « Rondeau », extrait de la Sonate n. 6 en Sol mineur du Livre II de François Francoeur (1798-1787).

Passacaille, extraite des Sonates du Rosaire (ou du Mystère) pour violon solo, de Heinrich Ignaz Franz Biber (1644-1704).

Extrait de la 1re Sonate, issue des Sonates du Rosaire, de H.I.F Biber.

Extrait de la 1re Suite en Sol Majeur, BWV 1007, pour violoncelle solo de Jean-Sebastien Bach.

Galerie photo (ci-dessous) :

1 - Raphaël Dupouy, ouverture des rencontres.

2 et 3 - Ambre Philippe et Paola Codazzi, "Archives intimes et patrimoine littéraire", présentation de Catherine Gide et des activités de la Fondation.

4 - Maryvonne de Saint Pulgent ("Ma rencontre avec Catherine") et Peter Schnyder, sur la naissance des liens entre la Fondation Gide et la Fondation des Treilles.

5 - Pierre Masson, "Catherine et son père".

6 - Martine Sagaert, "Dits et écrits de Catherine Gide".

7 - Brigitte Chimier, "Deux portraits de Catherine Gide" (par Simon Bussy et Théo Van Rysselberghe).

8 - Peter Schnyder, "63, chemin des Audides" (sur la maison d'Élisabeth Van Rysselberghe puis Catherine Gide à Cabris).

9 - Dominique Iseli, "Souvenirs" de sa mère.

10-15 - Lecture musicale, "Deux ou trois choses que je sais d'elle : j'ai toujours aimé ce titre". Texte d'Ambre Philippe et Catherine Gide. Compositions de Bach, Francoeur, Glière, Goldberg et Platti, interpretées par Katia Viel (violon) et Cécile Vérolles (violoncelle).

16-26 - Table ronde "Femmes fondatrice" : Vera Michalski, Paola Codazzi, Maryvonne de Saint Pulgent, Edith Heurgon, Ambre Philippe.

27 - Clôture par Katia Viel et Cécile Vérolles.

Photos : c. Raphaël Dupouy, Paola Fossa.