À l'occasion du festival Beyrouth Livres 2022, nous publions le texte intégral de la conférence donnée par André Gide à Beyrouth en 1946.

« Souvenirs littéraires » ? « Problèmes actuels » ? J’hésitais entre ces deux sujets, qui d’abord paraissaient fort distincts. Puis, en y réfléchissant, j’ai compris que ces deux sujets se confondent et s’entre-pénètrent ; car, à la lueur souvent tragique des événements récents, le passé s’éclaire, et c’est en y cherchant un enseignement actuel que j’exposerai d’abord quelques souvenirs.

Dès l’âge de dix-huit ans, un jeune homme se propose d’écrire. On lui a dit en classe et il se persuade que : bien écrire, c’est d’abord bien sentir et bien penser. Il a lu dans Les Caractères de La Bruyère : « C’est un métier que de faire un livre[1] », autrement dit : quelque chose qui peut et doit s’apprendre.

Les peintres, eux, vont faire apprentissage dans l’atelier d’un maître célèbre ; mais le jeune littérateur, où ira-t-il ?

Pierre Louÿs et moi nous avons été camarades de classe ; nous nous étions, avec ravissement, découvert l’un à l’autre, sinon précisément les mêmes goûts, du moins un égal amour pour la poésie. Louÿs était plus entreprenant que moi, plus hardi – mais combien volontiers je me laissais entraîner par lui.

Il m’entraîna chez Mallarmé.

Mallarmé recevait tous les mardis soir, dans son petit appartement de la rue de Rome[2]. On a souvent dit, et fort bien, ce qu’étaient ces réunions, et j’aurais scrupule à vous en reparler, si ce n’était pour faire valoir certains traits de la figure du poète, éclairer certaines particularités de son enseignement qui m’apparaissent, à distance, d’autant plus remarquables que plus différentes de tout ce qui se voyait[3] alors, de tout ce qui se voit, ou dit, ou fait aujourd’hui.

Rien de plus modeste que l’intérieur de Mallarmé et que l’aspect de sa personne. Son traitement de professeur d’anglais au lycée Condorcet ne lui permettait aucun luxe ; mais tout était chez lui d’un goût exquis. La petite salle à manger où il nous recevait ne pouvait contenir que huit personnes, dix tout au plus, qui s’asseyaient autour de la table où un énorme pot à tabac avait remplacé le repas. Le maître lui-même restait debout, le dos appuyé sur un poêle de faïence brune ; Mme Mallarmé s’est retirée. Sa fille Geneviève, sur le coup de 10 heures, avec une grâce souriante, apportait des grogs, s’attardait quelques instants parfois lorsque l’assistance était peu nombreuse ; mais, pleine de réserve, elle ne prenait jamais part à l’entretien. Mallarmé était presque le seul qui parlât. Les Divagations qu’il publia par la suite donnent quelques reflets assez exacts de ses propos. Mais le ton de la voix, mais le sourire, non point des lèvres mais du regard, un sourire discret, voilé, comme craintif, qu’accompagnait d’ordinaire un geste furtif, un index levé en signe d’interrogation et d’attente... Ah ! que l’on était loin, dans cette petite pièce de la rue de Rome, loin des bruits vains de la ville affairée, des rumeurs politiques, des brigues, des intrigues. On entrait avec Mallarmé dans une région supra-sensible, où l’argent, les honneurs, les applaudissements ne comptaient plus ; et rien n’était plus discret, plus secret, que le rayonnement de sa gloire. Tout le monde cultivé sait aujourd’hui – mais, en ce temps, nous n’étions que quelques rares à le reconnaître – que Mallarmé sut amener notre vers classique à un degré de perfection sonore, de beauté plastique et intérieure, de puissance incantatrice qu’il n’avait jamais atteint encore, et, je pense, n’atteindra jamais plus – car, en art, ce qui est parfait, il n’y a pas à y revenir ; il importe de passer outre, de chercher ailleurs.

Mais il y avait en Mallarmé quelque chose de plus, et ce qui rayonnait dans sa personne, c’était une sorte de sainteté. Dans un domaine, qui n’était pas de ce monde, il exerçait une sorte de sacerdoce. Ses propos seuls s’adressaient à notre esprit ; son exemple touchait notre âme – oh ! très simplement, car il n’avait rien d’un pontife. Aussi bien ce qu’il nous enseignait par son exemple, autant et plus que par ses propos (et c’est là ce qui fait à mes yeux si importante sa figure), il nous enseignait la vertu. Oui vraiment, c’est comme un saint qu’il m’apparaît et que je le considère ; et je voudrais, dans un bref panégyrique, insister sur certains mérites, extra-littéraires en apparence, mais dont la littérature, dont notre culture dépend. Les éléments, les composants, de cette vertu ?... Une certaine croyance et assurance en des vérités absolues, intangibles et immodifiables par les circonstances, par les événements, par tout ce qu’autour de Mallarmé nous appelions les « contingences ». Un attachement à une vérité supra-sensible, devant laquelle tout cédait, s’effaçait, devenait de peu d’importance.

Oh ! je vois bien, je ne vois que trop, où pouvait mener ce mépris : il invitait à tourner le dos à la vie. Le poète perdait contact avec la réalité ; il risquait de précipiter la littérature dans des régions abstraites et glacées. Ce dédain du monde extérieur, que l’on me permette de l’éclairer par une anecdote, car je ne voudrais pas que l’exemple de Mallarmé rendît ma conférence trop austère.

En réaction contre l’école naturaliste et soucieux de donner au symbolisme le roman qui me paraissait lui manquer (car jusqu’alors il n’avait produit que des poèmes), je venais d’écrire certain Voyage d’Urien, dont la troisième et dernière partie avait paru séparément en plaquette dans un tirage à part, sous le titre fallacieux de Voyage au Spitzberg[4]. J’avais remis cette plaquette à Mallarmé, qui l’avait accueillie avec un léger froncement de sourcils, croyant, d’après le titre, qu’il s’agissait de la relation d’un périple réel. Me revoyant quelques jours après : « Ah ! vous m’avez fait grand-peur, je craignais que vous n’y fussiez allé ! » me dit-il. Et rien n’était plus exquis que son sourire.

Il m’apparut, peu de temps ensuite, qu’il importait de rétablir un contact direct et sensuel entre la littérature et le monde extérieur, et, comme je l’écrivis dans une tardive préface à mes Nourritures terrestres, de « poser à neuf sur le sol un pied nu[5] ». Ce que faisant, je m’écartais de Mallarmé, certes ; mais je gardais de son enseignement une sainte horreur de la facilité, de la complaisance, de tout ce qui flatte et séduit, aussi bien dans la littérature que dans la vie. Un intransigeant amour et besoin de sincérité, d’intégrité, vis-à-vis de soi-même et de l’homme ; de l’exigence, l’inébranlable conviction que, quoi qu’il advienne, ce qui fait la valeur de l’homme, son honneur et sa dignité, l’emporte, doit l’emporter sur tout le reste, mérite que tout le reste lui soit subordonné et au besoin sacrifié.

Une chose qui me paraît digne de remarque et que je ne sache pas que l’on ait, du moins suffisamment, remarquée : conséquence indirecte de cette intransigeance, de cet intègre amour du vrai qui se confond avec le besoin de justice : c’est dans l’entourage immédiat de Mallarmé que, lors de la fameuse affaire Dreyfus, la justice intransigeante recruta certains de ses plus ardents défenseurs – Ferdinand Hérold, Pierre Quillard, Bernard Lazare[6]... J’avais donc raison de dire que l’enseignement de la rue de Rome ne s’adressait pas seulement à l’esprit, mais travaillait à façonner notre âme. En regard de quoi je voudrais à présent parler de l’opportunisme – et d’autant plus volontiers qu’il est fort à la mode aujourd’hui, sous forme de littérature engagée.

Du temps de Mallarmé, la « littérature engagée » avait un illustre représentant, Maurice Barrès[7].

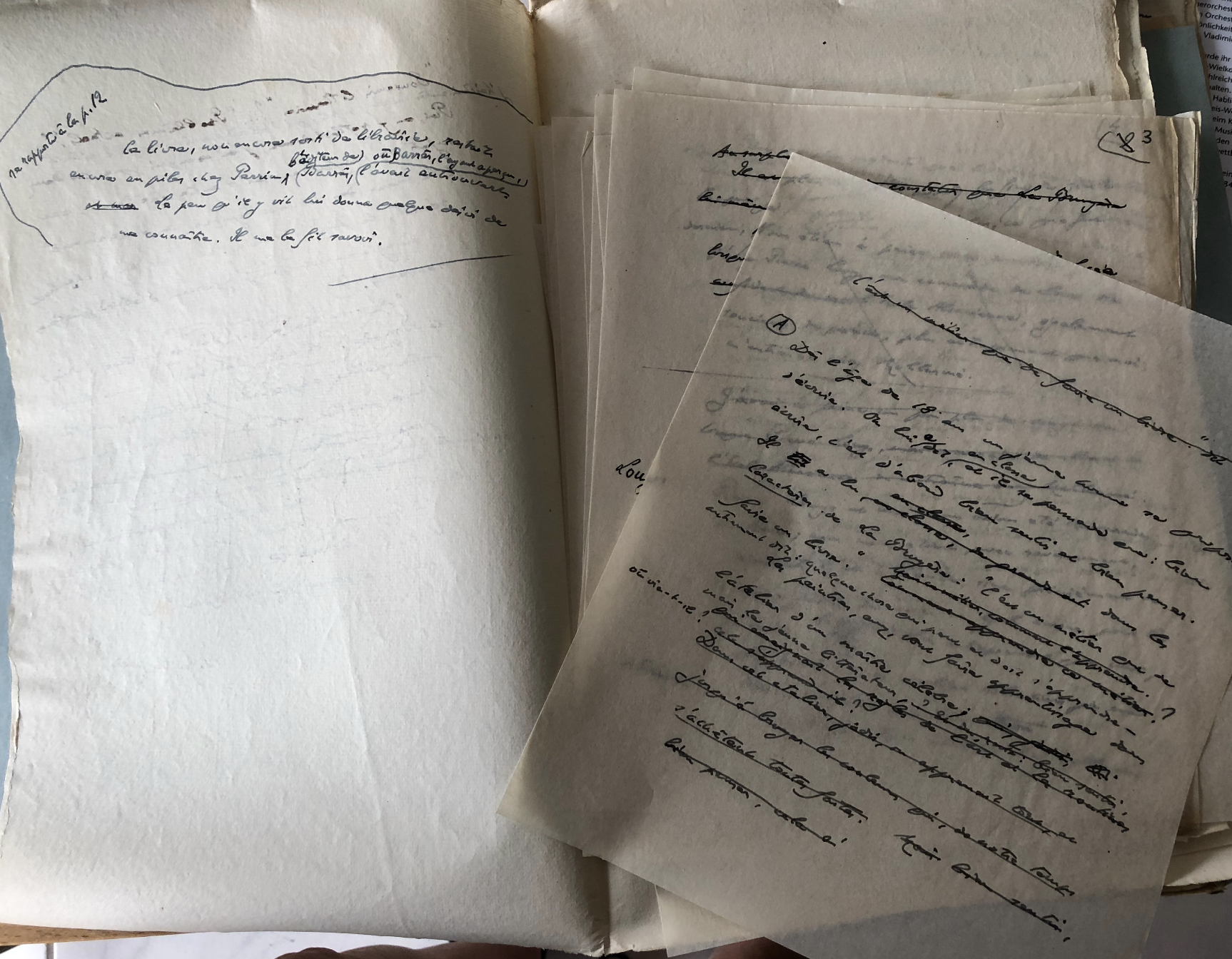

Je lui gardais reconnaissance d’avoir été le premier à remarquer mon premier livre : Les Cahiers d’André Walter[8]. Ce livre, non encore sorti de librairie, restait encore en piles chez Perrin, l’éditeur de Barrès, où Barrès l’aperçut, l’ent’rouvrit... Le peu qu’il en lut lui donna quelque désir de me connaître. Il me le fit savoir. J’avais alors à peine un peu plus de vingt ans. Barrès était mon aîné de huit ans. Il jouissait déjà, parmi la jeunesse, d’un prestige considérable, bien que n’ayant encore publié que peu de volumes – ceux qui forment la série consacrée à ce qu’il appelait Le Culte du moi. Il avait de plus dirigé à lui tout seul une petite revue, Les Taches d’encre, dont il était l’unique rédacteur – qui n’eut que trois numéros, mais où l’on pouvait lire une étude sur Baudelaire, qui ne fut, qui n’est encore, que fort peu connue, et que je considère comme des plus remarquables, magistrale vraiment[9]. Magistral, Barrès l’était partout et sans cesse, dans ses gestes, dans son allure, dans le ton hautain, ironique et dédaigneux de sa voix. Il imposait, tout comme devait le faire, je le suppose, Chateaubriand, à qui certes il ressemblait beaucoup. Mais plus grand de taille, mieux fait de sa personne et dégageant de tout son être une sorte d’autorité quelque peu méprisante ou condescendante à laquelle pourtant on aimait se laisser prendre. Il séduisait, mais on ne l’approchait qu’en tremblant. Très soucieux de sa personne et toujours admirablement vêtu, avec tout à la fois une grande élégance et une sorte de négligence apprêtée. Je revois sa haute taille, son regard un peu chevalin (mais de cheval farouche, sinon effarouché) – souvenons-nous qu’Homère parle du regard bovin de Junon –, un nez très proéminent et busqué, une mèche de cheveux très noire qu’il ramenait ou laissait retomber sur son beau front... On l’eût dit Espagnol. Qui donc disait : nous ressemblons tous à notre buste (c’est Richepin je crois) ? Barrès, amoureux de Tolède, ressemblait à un portrait du Greco.

Quand un billet de lui m’invita à venir passer près de lui quelques instants, mon cœur battait bien fort. Plus fort encore en sonnant à sa porte. Il occupait alors ce qu’il appelle « certain petit hôtel du quartier Monceau », l’un des quartiers les plus élégants de Paris. De l’entretien que j’eus avec lui ce jour-là, je n’ai pas conservé mémoire bien précise. Je ne me sentais guère à mon aise, et Barrès n’aidait guère à s’épanouir et se manifester des personnalités différentes de la sienne. Avec précision je ne me souviens que de ceci : ayant à attendre, dans une sorte de vestibule, que le maître fût prêt à me recevoir, j’admirais dans cette petite pièce, sur les rayons d’une sorte de bibliothèque, des rangées de livres fort joliment reliés. Or Barrès avait la réputation et faisait profession de peu lire.

J’avais devant moi les Œuvres complètes de Byron et commis l’indiscrétion de tirer à moi l’un des volumes. Toute la série s’ébranla d’un coup. Ces livres étaient de faux livres : c’était la dissimulation, le revêtement spécieux d’un tiroir, lequel contenait (je le refermai vite) des brosses et des flacons de senteur.

Barrès exerçait, sur nombre de jeunes gens d’alors, un extraordinaire prestige. L’admiration que certains lui vouaient tenait de la dévotion, du culte. Mon ami Maurice Quillot, à qui un peu plus tard je dédiai mes Nourritures terrestres, avait aménagé, dans sa chambre d’étudiant pauvre, une sorte de niche où, en place d’icône, une grande photographie du portrait de Barrès par Jacques-Émile Blanche recevait l’hommage de petits cierges allumés.

Et je me souviens que ce même Maurice Quillot (ah ! que nous étions jeunes alors !) m’invita à partager les frais d’une messe que nous fîmes dire, à Saint-Séverin, pour le repos de l’âme de Barrès – lequel venait, non de mourir, mais de se marier.

Oui, Barrès lisait peu. À peine un peu plus que Pierre Loti. S’il était néanmoins fort bien renseigné, c’est que des secrétaires et des amis lisaient pour lui, le fournissant d’arguments et de citations adéquates.

Ce qui pouvait l’enfoncer plus avant dans son sens, ancrer ses opinions, c’est là ce que ce grand égotiste cherchait dans les livres, dans les paysages, dans le spectacle de la vie. Prodigieusement incurieux d’autrui, je ne sache pas qu’il ait découvert ou même simplement reconnu la valeur d’aucun de ceux de ses contemporains qui devaient plus tard balancer sa gloire, ni prêté la moindre attention à Jules Renard, à Proust, non plus qu’à Claudel, ou Valéry, ou Giraudoux.

Mes relations avec Barrès ne se prolongèrent pas très longtemps. Dès la publication des Déracinés (en 1897), je commençai de comprendre, de sentir ou de pressentir, ce que les théories qu’il mettait en valeur et qui l’entraînaient pouvaient avoir de préjudiciable au sain humanisme et, même, pour nous Français, de néfaste. Je vais tenter de préciser en quoi.

Ces théories, françaises et trop uniquement françaises, ces vérités locales spécifiquement lorraines, Barrès les opposait à la doctrine de Kant, à ce qu’il appelait : « le kantisme malsain ». Malsain pourquoi ? Parce que Kant établissait le fondement de sa morale sur des principes généraux ; parce qu’il avait dit : « Agis toujours de telle sorte que tu puisses vouloir que la maxime de ton action soit érigée en loi universelle[10]. » Or, selon Barrès, il ne pouvait y avoir, en morale, rien d’universel ni d’absolu ; mais seulement des vérités particulières, opportunes, circonstanciées par les événements et les lieux. Le vrai, le bien, étaient choses relatives, et chacun de nous devait le comprendre, écoutant la leçon, la dictée de La Terre et des Morts.

Sous un nouvel aspect, c’était la reprise de la vieille querelle contre le jansénisme. C’était le « Politique d’abord » de Maurras et de L’Action française. C’était déjà, en germe, en puissance, l’apologie du « faux patriotique » du colonel Henry, au moment de l’affaire Dreyfus, c’est-à-dire, sans souci de la vérité, la production d’un document apocryphe, considéré comme opportun et serviable, selon la fameuse maxime : « La fin justifie les moyens. » Oh ! cette doctrine peut bien paraître merveilleuse et de grand secours aussi longtemps que l’on reste seul à s’en servir. Mais on commence à déchanter lorsque l’ennemi s’en empare. C’est fort plaisant, fort pratique, d’enseigner au jeune Philippe Barrès, dans Les Amitiés françaises, que les Allemands n’ont point d’âme et que, donc, avec eux, on peut « y aller ». Mais qui donc empêchera les Allemands de raisonner bientôt de même, et cette fois à nos dépens ? Et l’on verra les belles théories de Barrès, lorsqu’adoptées par un peuple voisin ennemi, rebondir contre nous pour nous meurtrir dans un affreux retour de flamme. Je reconnais la leçon de Barrès dans Hitler.

Mais le cramponnement à ses théories l’emportera chez Barrès, même sur le sentiment de la défaite et de la faillite où ces théories nous mènent. Nous lirons, dans Les Amitiés françaises (et je ne me retiens pas de vous citer un passage aussi significatif, aussi déplorable, où tout se mêle : la théorie, la résolution, et je ne sais quelle facile et fausse poésie...) :

Nul désastre (il s’agit de celui de 1870), nul désastre n’enlèverait à nos fils la jouissance de connaître leur soumission aux lois implacables, aux nécessités. Nos fils seront bien payés s’ils éprouvent parfois l’enivrement à noyer le cœur que c’est, par une somptueuse journée commençante ou par une pluie continue, de porter une fleur sur une tombe et de mettre, dans cette démarche, à pleines brassées, tous nos jardins, toutes nos cultures de songes (p. 40[11]).

Des tombes, des tombes, partout et toujours. Porter des brassées de fleurs sur des tombes... il s’agit, en vérité, bien de cela !

Dès le début, dès la publication des Déracinés, je m’élevai contre Barrès, ou du moins contre ses doctrines[12]. Je ne cessai par la suite de m’insurger contre lui ; au point que Massis, dans ses Jugements, put soutenir que ma lutte contre Barrès était ma seule raison d’écrire et que, sans Barrès, je n’existerais pas (littérairement s’entend). Que, en dépit de Massis, j’eusse raison de m’élever contre Barrès, les événements, hélas ! ne l’ont que trop prouvé. Quel était donc l’aveuglement de certains, pour n’avoir pas aussitôt compris, pour avoir tant tardé à comprendre, où cela mènerait, tôt ou tard nécessairement. Aussi bien L’Action française a vécu, et je crois que les jeunes Français d’aujourd’hui ne lisent plus beaucoup Barrès (ils ont tort), en tout cas ils ne le suivent plus beaucoup (ils font bien). Chose étrange et significative : c’est aujourd’hui dans le camp adverse, c’est chez les communistes, que se font sentir à présent les ravages des doctrines relativistes, de « la fin qui justifie les moyens ». Je les crois merveilleusement propres à fausser, parfois à jamais, le jugement. Elles sont cause des pires erreurs, dans la vie privée comme en politique, et je ne pense pas que ce soit jamais impunément que l’on transige avec la vérité – disons, si vous préférez : avec Dieu.

Barrès, non plus que Maurras, n’était croyant. La religion, pour lui, héritée de La Terre et des Morts, fait partie intégrante de son opportunisme ; elle touchait sentimentalement son cœur mais n’offrait à son esprit rien d’absolu. Il expose, dans son livre Les Amitiés françaises (que Thibaudet, formé par lui, considérait comme un de ses meilleurs) – il expose, dis-je, les principes de l’éducation qu’il donne à son fils. Ce qui lui paraît le plus important, c’est d’inculquer à l’enfant Philippe le sentiment du rattachement, de son rattachement « à la terre de nos morts ». C’est là ce qui lui paraît « fondamental ». « Il convient, écrit-il, il est doux qu’un même chant intérieur règle le pas de ceux qui s’engagent dans le sentier de nos tombeaux et de ceux qui déjà l’ont parcouru plus qu’à demi. » Il cherche à donner à son fils « l’intelligence de notre prédestination » et se tiendrait pour heureux que l’on pût dire plus tard, citant un vers de Heredia :

Il a fait malgré lui le geste héréditaire[13],

excluant toute spontanéité et, comme il dit encore : « substituant à son penchant instinctif un dessein déterminé[14] ».

La lutte presque inconsciente quelquefois contre cet instinct apporte parfois à l’œuvre de Barrès une complexité troublante ; mais ce sont les pages où ce « penchant instinctif » se donne le plus libre cours qui gardent la plus grande chance de survie et qui peuvent nous émouvoir encore : les morceaux sur Venise ou Tolède, sur l’Oronte, et, dans la masse compacte des Déracinés, le frais récit d’Astiné Aravian[15] ; chaque fois enfin que notre Lorrain s’abandonne, se laisse aller à lui-même sans souci de ses inconséquences, oublie d’être ce qu’il veut être, consent à se montrer naturel : homme et non plus seulement Lorrain.

Car – on en a souvent fait la remarque – la grandeur, la valeur, le bienfait de notre culture française, c’est qu’elle n’est pas, si je puis dire, d’intérêt local. Les méthodes de pensée, les vérités qu’elle nous enseigne, ne sont pas particulièrement lorraines et ne risquent point, par conséquent, de se retourner contre nous lorsqu’adoptées par un peuple voisin. Elles sont générales, humaines, susceptibles de toucher les peuples les plus divers ; et comme, en elles, tout humain peut apprendre à se connaître, peut se reconnaître et communier, elles travaillent non à la division et à l’opposition, mais à la conciliation et à l’entente.

Je me hâte d’ajouter ceci, qui me paraît d’une primordiale importance : la littérature française, prise dans son ensemble, n’abonde point dans un seul sens... (je songe au mot exquis de Mme de Sévigné, qui disait d’elle-même : « Je suis loin d’abonder dans mon sens », indiquant ainsi qu’elle gardait sur elle-même et sur les entraînements de sa sensibilité un jugement critique sans complaisance). La pensée française, en tout temps de son développement, de son histoire, présente à notre attention un dialogue, un dialogue pathétique et sans cesse repris, un dialogue digne entre tous d’occuper (car, en l’écoutant, l’on y participe) et notre esprit et notre cœur – et j’estime que le jeune esprit soucieux de notre culture et désireux de se laisser instruire par elle, j’estime que cet esprit serait faussé, s’il n’écoutait, ou qu’on ne lui laissât entendre, que l’une des deux voix du dialogue – un dialogue non point entre une droite et une gauche politiques, mais, bien plus profond et vital, entre la tradition séculaire, la soumission aux autorités reconnues, et la libre pensée, l’esprit de doute, d’examen qui travaille à la lente et progressive émancipation de l’individu. Nous le voyons se dessiner déjà dans la lutte entre Abélard et l’Église – laquelle, il va sans dire, triomphe toujours, mais en reculant et réédifiant chaque fois ses positions fort en deçà de ses lignes premières. Le dialogue reprend avec Pascal contre Montaigne. Il n’y a pas échange de propos entre eux, puisque Montaigne est mort lorsque Pascal commence à parler ; mais c’est pourtant à lui qu’il s’adresse – et pas seulement dans l’illustre entretien avec M. de Sacy[16]. C’est aux Essais de Montaigne que le livre des Pensées s’oppose, et contre lequel, pourrait-on dire, il s’appuie. « Le sot projet qu’il eut de se peindre[17] », dit-il de Montaigne, sans pressentir que les passages des Pensées où lui-même, Pascal, se peint et se livre, avec son angoisse et ses doutes, nous touchent aujourd’hui bien plus que l’exposé de sa dogmatique. Et de même ce que nous admirons en Bossuet, ce n’est pas le théologien désuet, c’est l’art parfait de sa langue admirable, qui en fait un des plus magnifiques écrivains de notre littérature : l’art sans lequel on ne le lirait plus guère aujourd’hui. Cette forme, que lui-même estimait profane, c’est cette forme grâce à laquelle il survit.

Dialogue sans cesse repris à travers les âges et plus ou moins dissimulé du côté de la libre pensée, par prudence, cette « prudence des serpents », comme dit l’Écriture, car le démon tentateur et émancipateur de l’esprit parle de préférence à demi-voix ; il insinue, tandis que le croyant proclame – et Descartes prend pour devise larvatus prodeo, « je m’avance masqué » – ou mieux, c’est sous un masque que j’avance.

Et parfois, l’une des deux voix l’emporte : au xviiie siècle, c’est celle de la libre pensée, plus masquée du tout. Elle l’emporte au point d’entraîner, comme nécessairement, un désolant tarissement du lyrisme. Mais l’équilibre du dialogue, en France, n’est jamais bien longtemps rompu. Avec Chateaubriand et Lamartine, le sentiment religieux, source du lyrisme, ressurgit magnifiquement. C’est le grand flot du romantisme. Et si Michelet et Hugo s’élèvent contre l’Église et les églises, c’est encore avec un profond sentiment religieux.

Roulant de l’un à l’autre bord, le vaisseau de la culture française s’avance et poursuit sa route hardie, fluctuat nec mergitur – il vogue et ne sera pas submergé. Il risquerait de l’être, il le serait, du jour où l’un des deux interlocuteurs du dialogue l’emporterait définitivement sur l’autre et le réduirait au silence, du jour où le navire verserait ou s’inclinerait tout d’un côté.

De nos jours, nous assistons à une prodigieuse éclosion d’écrivains catholiques : après Huysmans et Léon Bloy, Jammes, Péguy, Claudel, Mauriac, Gabriel Marcel, Bernanos, Maritain... mais sans parler d’un Proust ou d’un Suarès, le massif et inébranlable Paul Valéry suffirait à les balancer. Jamais l’esprit critique ne s’était plus magistralement exercé, sur les problèmes les plus divers, et n’avait mieux su se prouver créateur. Or je me souviens du mot d’Oscar Wilde : « L’imagination imite ; c’est l’esprit critique qui crée », mot qui pourrait être de Baudelaire et que chaque artiste aurait profit à méditer[18]. (Il ne s’agit pas, il va sans dire, de la critique d’autrui, mais de soi-même.) Car, parmi les multiples phantasmes que l’imagination désordonnément nous propose, l’esprit critique doit choisir. Tout dessin implique choix – et c’est une école de dessin que j’admire surtout en la France.

Lorsque, avec quelques rares amis autour de moi, nous avons fondé La Nouvelle Revue française, qui, par la suite, devait prendre une importance inespérée, l’on a d’abord voulu y voir le groupement de ce que l’on appelait une « petite chapelle » et, comme il advient alors trop souvent : un « comité d’admiration mutuelle ». Or c’était exactement le contraire : « Comité de critique », aurait-on pu dire – et de critique mutuelle. Cette complaisance envers soi-même à laquelle, lorsqu’on est jeune et homme de lettres, on n’est à l’ordinaire que trop enclin, nous la redoutions au point que nous nous étions, dès le début, promis de ne jamais parler dans la revue les uns des autres. Mais cette discrétion, nul lecteur ne la remarqua ; car on ne remarque peu les silences – encore qu’ils soient souvent fort significatifs et importants.

Une autre spécialité (si je puis dire) de La Nouvelle Revue française, qui, elle, fut certes remarquée, mais fort peu comprise, était de ne juger les écrits qu’elle publiait que d’après leur qualité et nullement d’après leur tendance, d’accepter l’excellent sans aucun souci de la couleur qu’il pouvait avoir – ce qui permettait de ne donner que du meilleur. Ainsi se prolongeait, sous la couverture de La Nouvelle Revue française, le grand dialogue dont je parlais tout à l’heure, avec un constant souci de notre part de maintenir l’équilibre, par contrepoids, de la pensée.

Cela n’a l’air de rien, mais c’était énorme, et je crois que notre revue fut la seule à ne se montrer point, dans un sens ou dans l’autre, tendancieuse. C’est ce qui causait l’indignation périodique de Claudel, qui protestait furieusement lorsqu’il voyait à côté d’un texte de lui, fût-il en tête de numéro, un texte qui lui paraissait attentatoire, de Proust, de Suarès, de Valéry ou de Léautaud. C’est à ce sage éclectisme que La Nouvelle Revue française dut son extraordinaire succès progressif, aussi bien à l’étranger qu’en France ; car je ne sache pas un auteur de réelle valeur, souvent inconnu tout d’abord, qui n’ait été lancé ou hébergé par nous.

Je ne parle bien entendu que de La Nouvelle Revue française d’avant la guerre – avant que l’attitude d’une nouvelle direction imposée n’ait forcé, hélas ! les meilleurs d’entre ses collaborateurs anciens de s’en retirer.

Par la juxtaposition des textes offerts, ce que La Nouvelle Revue française était encore et surtout, c’est une école de pensée. Elle excellait dans la critique et contribua grandement à désencombrer le ciel littéraire des fausses valeurs, à restaurer le culte de la tradition saine et grande, du style et du pur dessin de la pensée. Il apparaît aujourd’hui, je crois, qu’elle fit beaucoup pour la « défense et illustration » de notre culture. Et le temps me manque pour parler de ce que l’on peut considérer comme sa filiale : le théâtre du Vieux-Colombier.

Puis la guerre est venue. Une guerre énorme, apocalyptique, et qui mettait en jeu, en péril, tout ce qui nous tient le plus à cœur : la dignité même de l’homme et ce qui fait notre raison de vivre.

Sur des bases nouvelles, il faut reprendre, recommencer tout cela. Je dis : sur des bases nouvelles – car j’ai la conviction que nous ne pouvons trouver le salut dans un simple retour et rattachement au passé. Tout doit être remis en question. Certes nous avons assisté au prodigieux et quasi miraculeux ressaisissement de la France. Une valeureuse jeunesse s’est couverte de gloire, a mérité la reconnaissance des aînés. Et ce fait est d’autant plus admirable que la guerre, pour ses hécatombes, choisit les meilleurs, qui sont les premiers à se dévouer, à s’offrir. Elle opère une sorte de sélection à rebours et écrème l’élite d’un pays. Mais les singulières vertus combatives qui permirent le ressaisissement de la France ne sont pas celles mêmes qui conviennent au rétablissement de l’ordre, une fois la paix reconquise et réassurée. Montesquieu considère que ce qui fait l’extraordinaire vitalité de la France, c’est la diversité de son génie. Hier, il fallut des combattants hardis ; il faut aujourd’hui des architectes, et il y en aura. Le besoin même qu’on a d’eux les fera naître, et ils répondront à l’appel.

J’ai bon espoir ; mais il faut reconnaître que notre jeunesse, à la suite de cet effroyable remous, reste profondément désemparée. Sous un ciel lamentablement désastré, la jeunesse d’aujourd’hui – du moins cette nouvelle école existentialiste qui fait aujourd’hui tant de bruit – cette importante partie de la jeunesse, semble faire sien le triste constat que je lis dans ce même livre de Barrès que je citais :

« De quelque point qu’on le considère, l’univers et notre existence sont des tumultes insensés[19]. »

Et plus récemment nous avions entendu Roger Martin du Gard (ou du moins l’un de ses héros) et Jean Rostand redire – après Barrès, mais avant Camus, Sartre et les existentialistes d’aujourd’hui : « Nous vivons dans un monde absurde, où rien ne rime à rien[20]. »

Eh bien, je voudrais dire aux jeunes gens que l’absence de foi désoriente : pour que ce monde rime à quelque chose, il ne tient qu’à vous.

Il ne tient qu’à l’homme, et c’est de l’homme qu’il faut partir. Le monde, ce monde absurde, cessera d’être absurde : il ne tient qu’à vous. Le monde sera ce que vous le ferez.

Plus vous me direz et persuaderez qu’il n’y a rien d’absolu dans ce monde et dans notre ciel, que vérité, justice et beauté sont des créations de l’homme, d’autant plus me persuaderez-vous qu’il importe donc à l’homme de les maintenir et qu’il y va de son honneur. L’homme est responsable de Dieu.

Il n’est pas un pays, et si préservé qu’il ait pu être, si éloigné des champs de bataille, qui ne soit plus ou moins atteint par l’ombre des nouveaux problèmes, aucun peuple qui ne se sente quelque peu solidaire, aucune jeunesse pensante qui ne se pose d’inquiètes et graves questions.

Je n’en chercherai pas d’autre preuve que la lettre que je recevais peu avant de quitter l’Égypte. Cette lettre, d’un jeune étudiant de Bagdad, me paraît si typique et si éloquente, que je veux vous en lire les paragraphes principaux[21].

Pardonnez à un inconnu de vous écrire. Je crois que l’écrivain est responsable de ce qu’il écrit.

Vous nous aviez accoutumés, dans vos livres, à une certaine inquiétude perpétuelle et vivifiante. Cette inquiétude que vous nous aviez enseignée est le seul espoir d’une génération sacrifiée à l’avance.

Ces mots me serrent le cœur. Je les ai déjà souvent entendus ; en France et ailleurs, nombre de jeunes gens se considèrent comme faisant partie d’une « génération sacrifiée »... Inutile de vous dire que je proteste de tout mon cœur contre cette idée.

Je continue la lecture de la lettre :

Je dirai plus ; cette inquiétude est notre seule noblesse. En bref, le clair de votre enseignement est que nous ne devons rien accepter, ni tenir pour acquis par avance. Or dans la lettre que mon ami X[22]... recevait de vous, je fus surpris et déçu, je l’avoue, de voir que vous l’exhortiez à avoir espoir, parce que « sans espoir, disiez-vous, les âmes s’étiolent et s’alanguissent ».

Ici, j’ouvre une parenthèse. Ce jeune homme à qui j’écrivais cette lettre, je ne le connaissais absolument pas. Il avait écrit un article en arabe sur moi, article que je n’avais pu lire. Et comme je me trouvais pourtant désireux de lui marquer ma sympathie, je ne pouvais le faire que d’une manière peu précise, de sorte que j’employais des termes vagues et, je le reconnais, assez fâcheusement usagés.

Je continue donc ma lecture :

Accepter l’espoir, maître, ce n’est pas ce que vous pouvez nous proposer maintenant. En ces temps d’angoisse et de détresse, qui n’ont fait que commencer, accepter l’espoir ce serait déchoir, car même si nous devons voir des jours meilleurs de notre vivant, ce n’est sûrement pas en nous contentant d’espérer que nous les trouverons.

Non, il ne faut pas avoir espoir, mais rester perpétuellement inquiets. Voilà la seule attitude que je crois valable et qui peut garder notre intégrité.

Dites-moi donc, maître, ce que vous en pensez et si vous croyez que j’ai raison. Tout ce que j’avais lu de vous me portait à le supposer, et c’est pourquoi cette phrase de votre lettre à mon ami m’a effrayé. Il me semblait qu’elle l’invitait à abdiquer ce qui me paraît notre dernière prétention à la noblesse.

Dites-moi s’il en est ainsi.

Que répondre à une telle lettre, si belle, et qui m’émouvait d’autant plus qu’elle venait d’un pays que je pouvais croire lointain et peu touché par les événements, peu sensible à notre culture.

Oh ! ma réponse est bien simple.

En un temps où je sens en si grand péril, si assiégé de tous côtés, ce qui fait la valeur de l’homme, son honneur et sa dignité, ce pour quoi nous vivons, ce qui fait notre raison de vivre – c’est précisément de savoir que, parmi les jeunes gens, il en est quelques-uns, et fussent-ils en très petit nombre, et de quelque pays que ce soit, qui ne se reposent pas, qui maintiennent intact leur intégrité morale et intellectuelle et protestent contre tout mot d’ordre totalitaire et toute entreprise qui prétende incliner, subordonner, assujettir la pensée, réduire l’âme... car c’est enfin de l’âme même qu’il s’agit... c’est de savoir qu’ils sont là, ces jeunes gens, qu’ils sont vivants, eux, le sel de la terre, c’est là précisément ce qui nous maintient, nous les aînés, en confiance ; c’est là ce qui me permet à moi, si vieux déjà et si près de quitter la vie, de ne pas mourir désespéré.

Je crois à la vertu des petits peuples. Je crois à la vertu du petit nombre.

Le monde sera sauvé par quelques-uns.

Conférence publiée dans Les Lettres françaises, Beyrouth, 1946, L’Arche, nos 18-19, août-septembre 1946, p. 3-19,

Souvenirs et Voyages, 2009, p. 911-924, et augmentée de notes et de lettres de ses lecteurs dans André Gide, Parcours critiques, éd. de Peter Schnyder, Paris, Classiques Garnier, 2022.