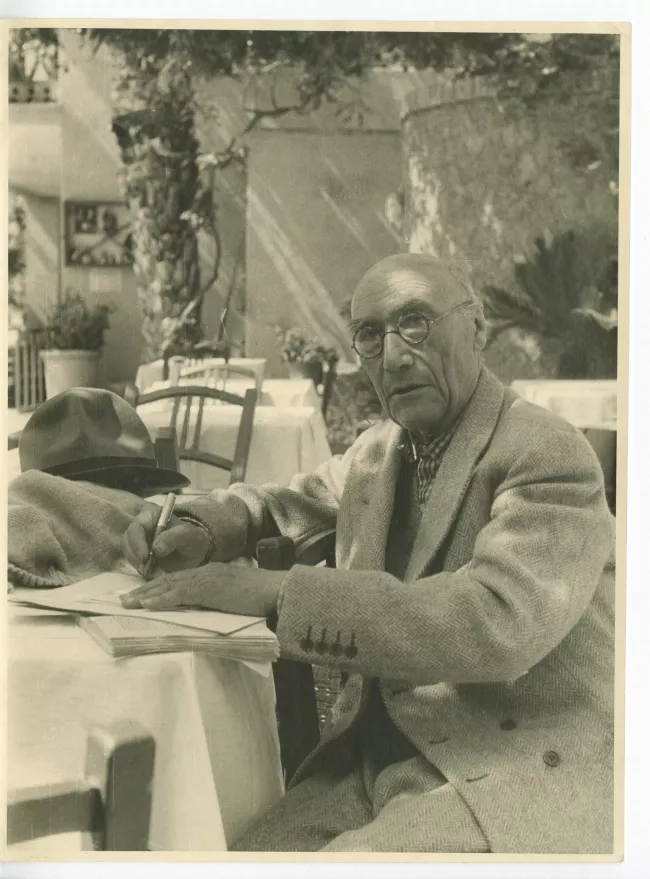

Printemps littéraire pour Gide, Aliocha Wald Lasowski publie Gide, à la lumière de Nietzsche, aux éditions Hermann. Il sera présent à la librairie Tschann à Paris le 24 avril prochain pour présenter son livre et discuter avec ses lecteurs. Nous avions envie de lui poser trois questions sur l’ombre et la lumière, à partir de notre lecture de son essai, ode à la réflexion, la littérature et la liberté, dans une période où éditer des textes critiques ne relève plus de l’évidence.

Aliocha Wald Lasowski, vous signez un ouvrage qui porte en son titre la lumière, un livre en lui-même remarquablement clair par son style, et lumineux par son positionnement dans le champ de l’essai : un positionnement, me semble-t-il, résolument ensoleillé. Est-ce un choix conscient, que cette retenue de la lumière, alors même que c’est d’ombre que Gide parle quand il présente Nietzsche ? : « Je vis se dresser devant moi son ombre immense »...

Merci beaucoup, chère Ambre Philippe, je suis très touché par votre généreuse présentation de mon ouvrage, et par la dimension ensoleillée que vous soulignez de ce travail.

En fidèle lecteur d’Albert Camus, j’ai toujours en mémoire cette double dimension que l’auteur de La peste accorde au soleil : le soleil est à la fois d’ombre et de lumière, les deux en même temps. Si le soleil est à la source des forces vitales et vivifiantes du monde sensible, car il permet l’épanouissement du corps, des paysages et des sensations, il n’est pas que cela. L’astre lumineux n’est pas seulement ce qui réchauffe : il brûle et incendie, étouffe ou coupe la respiration. Aride et sec, énorme et écrasant, le soleil règne aussi au milieu des ruines et du désert, il contient sa part d’ombre.

Cette allusion à Camus pour vous répondre n’est pas si éloignée que cela de votre question, dans la mesure où, il faut ici le rappeler, Camus est très tôt marqué dans sa jeunesse par l’intense sensualité des Nourritures terrestres (1897) d’André Gide, dont il souhaite « garder intact le souvenir de l’ivresse et de l’extase » (avril 1933). À la suite de Gide, Camus célèbre l’union de l’homme avec la mer, le vent, le soleil, la terre, ses couleurs et ses parfums. La beauté du monde l’émerveille : « Je suis heureux dans ce monde car mon royaume est de ce monde. » (Carnets, janvier 1936). Mais, comme toujours chez Camus, l’ambivalence est partout, même dans la clarté lumineuse de l’astre-roi : « La Méditerranée a son tragique solaire » (L’été). Lumière et ombre, joie et peine, bonheur et douleur. Les deux en même temps, inséparablement…

Pour revenir au centenaire du livre d’André Gide, il est vrai, vous avez parfaitement raison de le souligner, que la luminosité éclairante traverse, de bord à bord, l’intrigue romanesque des Faux-monnayeurs. Éloge de la liberté, dénonciation des faux-semblants et des impostures, élan de la jeunesse : c’est le signe de sa modernité, l’indice d’un roman valable pour nous, lecteurs et lectrices de 2025. Telle est la leçon littéraire : dans un monde d’imposture et de fausse-monnaie, la bâtardise porte la seule valeur authentique, celle de l’aventure véritable, hors des conventions. Il s’agit de vivre un devenir singulier, sincère, profond, vers ce que l’on est, tout en préservant son mystère et ses secrets. Cette éthique nietzschéenne de l’existence est directement incarnée par le projet esthétique de Gide, adepte du clair-obscur dans la peinture de Rembrandt : entre ombre et lumière mêlées, par-delà bien et mal, le roman Les faux-monnayeurs est d’abord l’aventure libératrice d’un roman. En quête de forme et de plasticité nouvelles, ce récit fictionnel se singularise par l’éclatement de la linéarité narrative et par l’explosion de l’unité énonciatrice. À l’image du personnage d’Édouard, étrange double de Gide, le roman est un genre protéiforme, une création imprévisible, toujours susceptible de se métamorphoser.

Le 25 mars 1904, lors d’une conférence à Bruxelles, Gide donne une définition du roman. Cette définition pourrait parfaitement s’appliquer aux Faux-monnayeurs : « Le roman est une espèce littéraire indécise, multiforme et omnifage. » Le roman, selon Gide, est à la fois le récit d’une expérience et l’expérience de ce récit. D’un seul mouvement, Les faux-monnayeurs livre l’exercice et le théorème ; l’application et le raisonnement. Tout, dans le texte, ramène à l’éclatement des niveaux, à la dissémination de l’écriture.

Pour vous répondre, c’est donc à la fois à l’ombre et à la lumière de Nietzsche, son maître en sentences et en maximes, que Gide se révèle ici en écrivain moraliste, au sens du 17e siècle. Il nous invite à dégager, par nous-mêmes, d’authentiques valeurs, loin des impostures conventionnelles et normatives de la société. D’ailleurs, nous le savons bien : pour préserver la lumière, il faut parfois un peu d’ombre. Aujourd’hui, en 2025, si l’on souhaite protéger sa liberté, nous avons parfois besoin d’une ombre, d’un masque social. Afin de garder secret le mystère de son existence, afin de construire son existence authentique, loin des impostures et des illusions.

Vous citez en exergue de votre essai Sollers, écrivant à Dominique Rollin que « Gide, en somme, était un géant », et Bernard Henri Lévy affirmant, dans un article paru dans le Figaro : « Nul ne nie la grandeur de Gide. » Or, on sait que Sollers n’aimait pas beaucoup Gide (tout en ayant une forme de considération pour lui), de même que Bernard Henri Lévy en relevait les faiblesses. Il y a une certaine habileté à citer de manière liminaire deux êtres de la controverse, pour arriver à Gide, qui en est sans doute un troisième. Il y a aussi une place pour l’ombre, le revers, discrètement glissée dès le début. Vous écrivez, au cœur de votre texte : « Pour expliquer à son ami l’étrangeté romanesque, nécessaire selon lui à la présentation indirecte des événements, Gide prend l’exemple de la peinture : “Pensez à Rembrandt, à ses touches de lumière, puis à la profondeur secrète de ses ombres. Il y a une science subtile des éclairages ; les varier à l’infini, c’est tout un art” ». Que dévoileraient les coulisses de votre travail d’essayiste ? S’agit-il d’un travail également étrange, et qui joue avec les éclairages ? Vous abordez par exemple la question de la libération des sens chez Gide, sans jamais toucher aux « sujets qui fâchent »…

Je suis fier, et profondément heureux, de réunir, en ouverture du livre, trois figures en majesté : Philippe Sollers (citation), Jean-Paul Enthoven (préface) et Bernard-Henri Lévy (citation). Ce trio éblouissant compte pour moi, et leur présence ici m’enchante et me ravit.

J’ai bien connu le premier : lorsque je préparais des dossiers pour Le Magazine littéraire, Philippe Sollers m’a souvent reçu dans son bureau rue Sébastien-Bottin (anciennement rue de Beaune et aujourd’hui rue Gaston-Gallimard). Nous discutions pendant des heures de Barthes et la Chine ou de Dante et l’apocalypse. Je lui ai d’ailleurs consacré un livre, Philippe Sollers. L’art du sublime, où André Gide est fort présent. Il y a, chez Gide et Sollers, ce même élan du corps et de la langue, un même rythme amoureux de la phrase et un même goût virevoltant des mots. Ne trouve-t-on pas déjà chez Gide, à fleur de page dans son Journal, l’élan sollersien de l’écriture et de la vie ? Le 15 mai 1888, Gide écrit : « Penser, rêver et chanter ce qu’on a rêvé et pensé […]. Traduire en un cri surhumain les aspirations de toute une génération ; se donner tout entier à cette belle tâche – y consacrer ses talents, son cœur, sa foi, sa vie même. » À travers cette déclamation gidienne, j’y retrouve le Sollers que j’aime, passion du bonheur de lire, d’écrire et d’aimer.

J’ai le bonheur de fréquenter Jean-Paul Enthoven, que j’ai reçu récemment à mon Université, et qui me fait l’honneur de son amitié. Jean-Paul Enthoven vient d’ailleurs de publier ce sublime livre, qui doit son titre à Guillaume Apollinaire, Je me retournerai souvent. Dans ce livre-mosaïque, qui relève à la fois des mémoires, de l’essai critique et du roman, Enthoven raconte ses passions littéraires. Il y consacre de belles pages à Gide et évoque son électrochoc devant la première nébuleuse gidienne : « Ma rencontre avec Paludes était inévitable. » Transporté, Enthoven raconte, dans un style superbe, la source de son désir de littérature, qui provient de la lecture de « ce livre où un narrateur virgilien, exilé dans un paysage marécageux, détaille son impuissance à écrire, à agir, à aimer. Que fait-il ? "j’écris Paludes", répond-il - et c’est tout. Aucune intrigue. Des personnages vaporeux, tels ces Tityre, Angèle, Hubert ; une prose d’éther et de buées ; un climat tissé de litotes, d’allusions, de poses. J’étais fasciné. » Quel plus bel hommage peut-on rendre à ce bréviaire d’évitement, à ce traité gidien du détachement ?

Avec Bernard-Henri Lévy, notre rencontre remonte à un peu plus d’une décennie. J’ai eu l’immense chance d’un tête-à-tête passionnant avec l’auteur de Nuit blanche, quelques jours après son retour d’Ukraine. Le dimanche 2 mars 2014, il était sur la place Maïdan de Kiev, épicentre de la crise politique que nous connaissons actuellement. Son discours bouleversant, adressé à la jeunesse du pays, rendait hommage au courage du peuple en lutte, révolté, face à la menace russe et à la tyrannie du Kremlin. Il évoquait le symbole des drapeaux européen et ukrainien flottant côte à côte. Et ce mot « No Pasaran », que Lévy citait, rappelle le courage des Républicains espagnols de 1936. D’ailleurs, n’y a-t-il pas du Gide dans la noble figure engagée du penseur-écrivain, défenseur des causes justes et libres, face aux despotismes et aux oppressions ? Bernard-Henri Lévy ne renierait pas cette phrase de Gide, qui écrit dans son Journal, le 15 janvier 1945 : « Sous quelque forme et quelque couleur qu’il se présente, ou noire, ou brune, ou rouge, ou blanche, nazie, fasciste, communiste ou catholique, le "totalitarisme", c’est l’ennemi. » J’espère publier un jour cet entretien de 2014 avec Bernard-Henri Lévy.

Pour prolonger cette piste, quel serait le Gide de Bernard-Henri Lévy ? Il est présent, de livre en livre, des Aventures de la liberté, en 1991, où Gide figure sur la couverture, aux côtés de Malraux, Camus et d’autres, au Siècle de Sartre, en 2000, dans lequel Bernard-Henri Lévy rappelle « à quel point ce siècle, avant d’être sartrien, aura été gidien ». Il faut, oui, souligner avec force la dette de Sartre à l’égard de Gide. Comme un passage de relais, une transmission de flambeau : Gide couvre la première moitié du 20e siècle, tandis que Sartre occupe la seconde. Une belle passation entre les deux écrivains.

Puisqu’il s’agit avant tout de célébrer, à travers votre essai, les 100 ans de la publication des Faux-Monnayeurs (1925-2025), j’aimerais relire un extrait très actuel de ce texte, qui montre le Gide dont vous parlez très bien, observateur de la nature, et qui en tire, à la fois en « inquiéteur » et en précurseur de l’éthologie, tous les enseignements, tant pour la vie que pour le roman : « La lumière du jour, vous le savez sans doute, ne pénètre pas très avant dans la mer. Ses profondeurs sont ténébreuses… abîmes immenses, que longtemps on a pu croire inhabités ; puis les dragages qu’on a tentés ont ramené de ces enfers quantité d’animaux étranges. Ces animaux étaient aveugles, pensait-on. Qu’est-il besoin du sens de la vue, dans le noir ? Évidemment, ils n’avaient point d’yeux ; ils ne pouvaient pas, ils ne devaient pas en avoir. Pourtant on les examine, et l’on constate, avec stupeur, que certains ont des yeux ; qu’ils en ont presque tous, sans compter, parfois même en sus, des antennes d’une sensibilité prodigieuse. On veut douter encore ; on s’émerveille : pourquoi des yeux, pour ne rien voir ? des yeux sensibles, mais sensibles à quoi ?… Et voici qu’on découvre enfin que chacun de ces animaux, que d’abord on voulait obscurs, émet et projette devant soi, à l’entour de soi, salumière. » Faut-il, de cette lecture particulière du clair-obscur, de ces « lumières personnelles » comme l’écrit encore Gide, tirer à notre tour un enseignement ?

Vous citez ici, chère Ambre Philippe, un magnifique passage des Faux-monnayeurs et je vous en remercie vivement.

Il s’agit du chapitre XVII de la première partie intitulée « Paris », lorsqu’a lieu la scène d’un dîner entre les trois amis, Lilian Griffith, Robert de Passavant et Vincent Molinier. Vincent expose ses projets de recherche en botanique, sur les poissons des abysses phosphorescents et lumineux. La page précédente, d’importantes considérations biologiques sont déjà présentes, lorsque Vincent présente une réflexion sur la faune marine, dans la région des grands fleuves ou du Gulf Stream. Il évoque les conséquences de l’évaporation de l’eau par rapport à la proportion de sel : d’un côté, on trouve les poissons euryhalins, une espèce aquatique capable de soutenir de fortes variétés de salinité de l’eau environnante ; de l’autre, il existe les poissons sténohalins, dont l’organisme ne tolère que de minimes variations de la concentration en sel du milieu aquatique. Puis, ensuite, Vincent, qui aspire à une chaire universitaire de biologie comparée, prolonge sa réflexion sur les appareils photogéniques des animaux des bas-fonds, dans ce passage si étonnant que vous citiez.

À travers l’intérêt scientifique de Gide pour les sciences de la nature, la faune et la flore, les plantes et les animaux, l’expérimentation zoologique et les découvertes savantes, intérêt constant et renouvelé, nous abordons ici un enjeu à la fois éthique et esthétique. Les yeux des poissons, créatures d’abord invisibles qui semblent inutiles au fond de la mer, perdues au milieu de l’océan, deviennent des antennes lumineuses qui éclairent, illuminent, irradient, une fois découvertes et admirées, à la surface de l’eau. Scintillement d’astre, dont rien « ne saurait égaler la splendeur », écrit Gide. Cette splendeur animale, ne serait-elle pas aussi humaine, celle de l’individu qui émerge du corps social et qui devient enfin ce qu’il est ? L’enjeu esthétique et social, au cœur du roman de Gide, se matérialise dès le début du roman : le désaveu de filiation, dès la première page du roman, l’identification métaphorique de Bernard à une pièce de monnaie, et la rupture dans l’ordre symbolique avec la généalogie paternelle, tous ces thèmes posent la question du fondement de la valeur. Face aux illusions dominantes (sociales, culturelles, familiales), le chiasme fausseté/authenticité amène une rupture, inverse la logique conventionnelle. La créature des abysses devient lumineuse, elle éclaire notre monde.

Bernard, fils non-légitime et non-naturel, est comme le poisson que l’on sort enfin de l’eau pour l’admirer. Il quitte le milieu marin pour devenir la personne authentique de son être. Cette transmutation gidienne des valeurs est pleinement une référence nietzschéenne. La pensée philosophique de Gide et de Nietzsche, en affinité avec le 17e siècle, s’intéresse à la production de formes nouvelles et d’expressions imaginatives. Et la fable des poissons lumineux nous invite à une réflexion sur les valeurs. C’est aussi, en parallèle, une réflexion sur le langage. De Nietzsche à Gide, de la philosophie à la littérature, s’engage une méditation sur le mensonge et la fiction : peut-on penser les formes du mensonge (l’imposture, la fraude, la calomnie) en lien avec les formes de l’écriture (la fiction, le mythe, la littérature) ? Comment créer des discours inventifs et concevoir une réflexion sur le simulacre ou la fable ? D’autres chemins sont possibles, au-delà de la ligne droite. Telle est, peut-être, la leçon de cet étonnant épisode des poissons lumineux, au cœur du roman Les faux-monnayeurs.