Entre suprémacisme, responsabilité et empathie

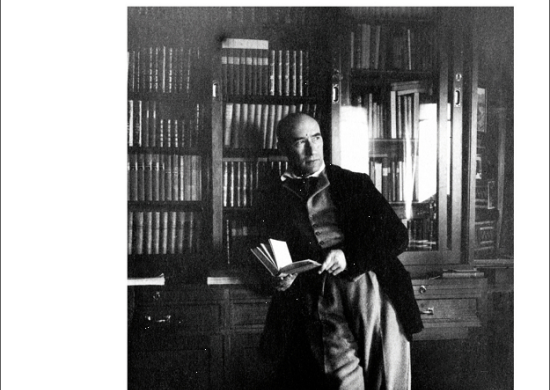

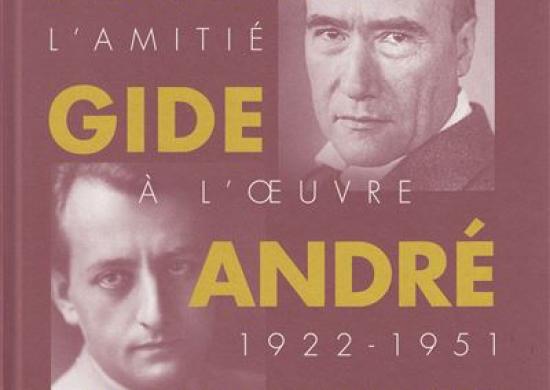

De juillet 1925 à mai 1926, André Gide, accompagné de Marc Allégret, accomplit un voyage dans la colonie française d’Afrique-Équatoriale, comprenant les territoires des actuels République du Congo, République centrafricaine, Tchad et Gabon. De ce voyage, naîtront deux carnets de route, Voyage au Congo et Le Retour du Tchad. Outre leur qualité littéraire, lesdits carnets possèdent une réelle valeur documentaire. L’exposition itinérante « André Gide et l’Afrique-Équatoriale française », présentée en France et en Suisse fin 2019 et début 2020, a été l’occasion de les examiner sous un angle historico-anthropologique.

Voyage au Congo et Le Retour du Tchad ont principalement marqué la vie intellectuelle française par leur aspect engagé. En effet, Gide est l’un des premiers écrivains de l’Hexagone à avoir osé dénoncer publiquement les abus du système colonial. Dans ses carnets de voyage, il attire l’attention sur la situation dramatique des peuples africains opprimés par le système colonial et, plus particulièrement, par les grandes compagnies concessionnaires. Il s’agit d’entreprises privées — faisant notamment fortune dans la culture du caoutchouc — qui réduisent les populations locales en esclavage.

Cependant, Gide n’est « nullement anticolonialiste[1] » et sa conviction des bienfaits de la colonisation s’ancre dans les théories suprémacistes établies par les sciences sociales au XIXe siècle.

L’infériorisation institutionnalisée

Au XIXe siècle, l’expansion européenne permise par les avancées techniques de la révolution industrielle — dont notamment la machine à vapeur et le télégraphe — ainsi que par les retombées de l’économie négrière s’accompagne d’une intellectualisation de la colonisation[2]. Les différences entre les peuples du monde, ainsi que la possibilité d’une origine commune à toute l’humanité, interrogent. De ces interrogations naissent de nouvelles sciences, telles que l’anthropologie et la science des religions.

La question de l’altérité non occidentale préoccupait déjà les Européens depuis plusieurs siècles. De la Renaissance au XVIIIe siècle, les récits bibliques de la tour de Babel et du mythe de Cham servaient à expliquer les différences entre les peuples. Ces récits furent utilisés pour légitimer l’infériorisation des peuples africains en affirmant leur dégénérescence, et contribuèrent ainsi à la légitimation du commerce triangulaire.

Au milieu du XIXe siècle, cette idée de dégénérescence est reprise par le comte français Arthur de Gobineau, qui peut être considéré comme le père du racisme moderne[3]. Dans son Essai sur l’inégalité des races humaines[4], il différencie trois races humaines qu’il hiérarchise. La « race blanche » est considérée comme la race supérieure. Vient ensuite la « race jaune » et finalement la « race noire ». Cette hiérarchisation se base sur les prétendues inégalités esthétiques, physiques, intellectuelles, linguistiques ainsi que politico-historiques. Selon lui, il n’y a pas d’origine commune à l’humanité mais uniquement « des Blancs », « des Jaunes » et « des Noirs ». Il est convaincu que le mélange de races engendrera une hybridation qui causera le déclin de la race aryenne.

À la fin du XIXe siècle, le Britannique Edward Burnett Tylor — père de l’anthropologie — fonde une école de pensée allant à l’encontre des théories racistes défendues par Gobineau : l’évolutionnisme. Dans son essai The Science of culture[5], Tylor affirme qu’il existe une seule humanité, qui comprend différents stades d’évolution et de civilisation. Il propose une hiérarchisation linéaire par stade ou degré d’évolution et non par races. Il n’est plus ici question de déclin, mais au contraire de progrès. La révolution industrielle et scientifique encourage les Européens à se considérer comme la civilisation la plus avancée.

Idéologie raciste et conception évolutionniste cohabitent — non sans paradoxe — dans la mentalité coloniale. La domination des peuples africains est légitimée par leur prétendue infériorité raciale et/ou culturelle.

Fantasme d’altérité et suprémacisme

Intellectuel de son temps, André Gide est influencé par ces paradigmes. Ses observations et réflexions sur les peuples africains sont empreintes — tour à tour ou simultanément — d’éléments racistes et évolutionnistes.

Les motivations de son voyage en Afrique centrale coïncident sur plusieurs plans « existentiels et circonstanciels[6] ». Sa rencontre avec l’administrateur colonial Marcel de Coppet au début des années 1920 réveille un désir d’exotisme[7]. Fasciné par les récits de l’aventurier, il se remet à rêver de cette nature et de cette humanité primitives et sauvages dont lui parlait déjà Élie Allégret[8]. Le besoin « d’un ressourcement sauvage, d’un contact avec la forêt primaire et la mentalité primitive, d’un lieu d’harmonie pure et nue entre l’homme et la nature[9] » motive son départ. Il quitte la France à la recherche d’un « pays baudelairien » érotique et sensuel, à l’opposé de la rigueur protestante dans laquelle il a été élevé[10].

Sauvage, primitive, sensuelle, l’Afrique représente pour les Occidentaux de l’époque un fantasme d’altérité. La représentation des peuples d’Afrique subsaharienne — « autres » par excellence[11] — se construit sur plusieurs caractéristiques racistes et évolutionnistes qui se retrouvent dans les carnets de voyage de Gide.

Premièrement, les Africains et Africaines sont considérés comme des êtres au plus proche de la nature — en opposition aux peuples de culture en Occident. Ils représentent le chaînon manquant entre l’homme et l’animal dans l’histoire naturelle. Gide partage ce point de vue : « Et je ne veux point faire le Noir plus intelligent qu’il n’est ; mais sa bêtise, quand elle serait, ne saurait être, comme celle de l’animal, que naturelle[12]. »

Dans les descriptions des voyageurs européens, les peuples d’Afrique subsaharienne se fondent dans le paysage pour ne faire plus qu’un avec leur environnement naturel[13]. Ici encore, Gide ne fait pas exception :

L’absence d’individualité, d’individualisation, l’impossibilité d’arriver à une différenciation, qui m’assombrissaient tant au début de mon voyage, et dès Matadi devant le peuple d’enfants tous pareils, indifféremment agréables, etc., et dans les premiers villages, devant ces cases toutes pareilles, contenant un bétail humain uniforme d’aspect, de goûts, de mœurs, de possibilités, etc., c’est ce dont on souffre également dans le paysage[14].

L’homogénéité mentionnée ci-dessus par Gide représente une deuxième caractéristique associée aux peuples colonisés. Les races sont considérées comme des groupes figés. Des caractéristiques générales et atemporelles sont attribuées aux individus qui les composent. Les propos de Gide quant à son boy Adoum vont dans ce sens : « Adoum assurément n’est pas très différent de ses frères ; aucun trait ne lui est bien particulier[15]. » Il n’est « pas un être d’exception » et lui paraît « parfaitement représentatif de son peuple, de sa race[16]. »

Troisièmement, selon les Occidentaux, les peuples africains sont voués à rester d’éternels enfants du fait de leur développement intellectuel limité[17]. Cette limitation intellectuelle est inhérente à la race. Gide y fait plusieurs fois référence. Il est d’avis que les « Noirs » ne sont « capables que d’un très petit développement, le cerveau gourd et stagnant le plus souvent dans une nuit épaisse [18]». Il lui semble également que les cerveaux de « ces gens » soient « incapables d’établir un rapport de cause à effet[19] ». Il confirme cette observation par une note de bas de page faisant référence à La Mentalité primitive de l’anthropologue français Lucien Lévy-Bruhl.

De plus, Gide effectue une hiérarchisation des cultures à caractère évolutionniste. Ses propos au moment de sa rencontre avec les peuples arabes du Tchad le démontrent. Les musulmans, monothéistes, sont considérés comme plus civilisés que les peuples animistes rencontrés auparavant :

Fort-Archambault, marche de l’Islam, où, par-delà la barbarie, on prend contact avec une autre civilisation, une autre culture. Culture bien rudimentaire encore sans doute, mais apportant déjà l’affinement, le sentiment de la noblesse et de la hiérarchie, une spiritualité sans but, et le goût de l’immatériel[20].

Comme l’a montré cette analyse, racisme et évolutionnisme se côtoient dans les réflexions et les observations de Gide. L’écrivain, convaincu de sa supériorité raciale et culturelle, adopte une posture suprémaciste.

Se faire aimer plutôt que craindre

Cependant, ces convictions suprémacistes ne sont pas incompatibles avec une sincère bienveillance vis-à-vis des peuples colonisés. Il est important de rappeler que la colonisation fait suite à l’abolition de l’esclavage. La mission civilisatrice est alors associée, par certains intellectuels[21], à des idéaux philanthropiques et antiesclavagistes.

La position que Gide s’attribue face aux peuples d’Afrique centrale est comparable à celle d’un père. Pédagogue, il souhaite encourager les indigènes à devenir indépendants. Le passage suivant, relatant le rapport des indigènes à l’argent, démontre ce souci éducatif :

Un des traits dominants du caractère de l’indigène est son absence de « réserve ». Le peu qu’il a, il le dépense aussitôt, le boit, le mange ou le joue. Lorsque je parlais au Gouverneur Lamblin de la possibilité d’introduire des caisses d’épargne dans sa colonie : « C’est, me disait-il, ou ce serait, un des premiers et des plus importants progrès auxquels je songe ; mais je crains que les indigènes ne soient pas encore mûrs pour m’aider à le réaliser. » Le mieux serait sans doute de leur permettre des achats, qui ne soient pas de simples dépenses[22].

Tel un père, il est conscient de la nécessité de se montrer autoritaire afin d’être respecté, même si le fait de commander lui inspire parfois une « extrême répugnance[23] ». Contrairement à de nombreux Occidentaux dans les colonies, il ne souhaite pas avoir recours à la contrainte ou à la terreur. Pour se faire respecter, il est d’avis que le meilleur moyen est de se faire aimer :

On va répétant qu’on n’obtient rien des indigènes de ce pays que par la force et la contrainte. Qu’on essaye seulement d’une autre méthode et l’on verra le résultat. Ils savent parfaitement bien distinguer, quoi qu’on en dise, la bonté de la faiblesse et n’ont pas besoin d’être terrorisés pour vous craindre. Mieux vaut encore se faire aimer[24].

Comme Gide l’indique dans sa préface au Chancre du Niger de Pierre Herbart, le pasteur missionnaire Élie Allégret a joué un rôle central dans sa perception du rapport entre colonisateurs et colonisés :

J’étais bien jeune encore lorsque je demandai au missionnaire Élie Allégret, mon ami, qui s’apprêtait à repartir pour le Gabon, ce qui le poussait à s’exiler ainsi […]. Il […] répondit : « Là-bas nous avons à nous faire pardonner bien des choses. De notre civilisation, trop souvent nous n’avons apporté aux indigènes que le pire ; je voudrais leur montrer aussi le meilleur[25] ».

Cette influence contribue à mettre Gide dans la position d’un missionnaire laïc[26]. Pas question pour lui de convertir les peuples africains au christianisme, mais plutôt de les « délivrer du mal », incarné par les grandes compagnies concessionnaires et les colons peu scrupuleux[27]. Tel un père, ici encore, il se sent responsable de ces « peuples-enfants » et décide de prendre leur défense en dénonçant les abus dont il est témoin.

Ne pas se laisser endormir par les privilèges

André Gide adopte une posture paternaliste face aux populations africaines. Cette posture implique une conception suprémaciste symptomatique de cette époque de soumission du continent africain. Son statut d’homme blanc européen lui confère une prétendue supériorité sur les peuples africains. Cependant, cette supériorité s’accompagne, chez l’écrivain, d’un sentiment de responsabilité. Il est convaincu qu’il est de son devoir d’éduquer ces peuples et de les protéger face aux abus de ses congénères.

C’est ce sentiment de responsabilité qui poussera l’homme de lettres — ayant l’injustice en horreur[28] — à s’engager contre les abus du système. Comme Philippe Soupault l’a souligné, « le véritable courage de l’auteur [...] consiste à ne pas se laisser endormir [29]». Cette conscience se manifeste, non seulement dans son engagement face aux grandes compagnies concessionnaires, mais aussi dans son rapport quotidien aux Africains et Africaines.

Soucieux du bien-être du cortège de porteurs qui les accompagne dans leur expédition, Gide refuse autant que possible de voyager en tipoye [30]. Plus tard, il accepte de faire sécher de la viande d’hippopotame sur la baleinière qui les transporte, afin de permettre aux pagayeurs de se nourrir. Et ce, malgré l’odeur nauséabonde qui s’en dégage[31]. Il est également sensible à la maladie d’un pagayeur et décide de faire rapatrier l’homme chez lui[32]. Dans le même esprit, au moment où un groupe de porteurs refuse de continuer la route avec eux, il se montre compréhensif : « il serait inhumain[33] » de les emmener plus loin.

Ce souci, cette conscience de l’autre constitue la modernité du récit de Gide[34]. La conviction de sa supériorité — de race et de civilisation — ne l’aveugle pas totalement, car il est capable de ressentir de l’empathie[35] pour ceux qu’il considère comme inférieurs. Contrairement à la plupart des Européens dans les colonies, il refuse de se laisser engourdir par les privilèges que lui accorde son statut. À plusieurs reprises, il critique vivement le comportement de ses congénères avec les populations locales[36]. Sa célèbre phrase « moins le Blanc est intelligent, plus le Noir lui paraît bête[37] » s’ancre dans ce contexte et conserve un écho des plus actuels.

[1] Hélène Baty-Delalande et Pierre Masson, op. cit., p. 15.

[2] Voir à ce sujet l’ouvrage de Norrie MacQueen, Colonialism, Harlow, Pearson Longman, 2007.

[3] Voir à ce sujet le chapitre 7 « Classes noires et gens perdus » dans Roger Pol-Droit, Le Culte du néant. Les philosophes et le Bouddha, Paris, Seuil,1997, p. 153-172.

[4] Arthur de Gobineau, « Essai sur l’inégalité des races humaines » in Jean Gaulmier (dir), Gobineau. Œuvres, tome 1, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1983.

[5] Edward B. Tylor, « The Science of culture. Original Primitve Culture », in R. Jon McGee et Richards L. Warms (éds.), Anthropological Theory. An Introductory History, Boston, Mc Graw Hill, 2004 [1871], p. 41-55.

[6] Daniel Durosay, « Notice de Voyage au Congo et Le Retour du Tchad », in André Gide. Souvenirs et voyages, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 2001, p. 1195.

[7] Hélène Baty-Delalande et Pierre Masson, « Introduction », in Hélène Baty-Delalande et Pierre Masson, Gide et la question coloniale. Correspondance avec Marcel de Coppet 1924-1950, Lyon, Presses Universitaires de Lyon, 2020, p. 14.

[9] Daniel Durosay, op.cit., p. 1196.

[10] Id., « Introduction », in Marc Allégret, Carnet du Congo, Paris, CNRS Éditions, 1993, p. 13.

[11] Achille Mbembe, « Writing the world from an African Metropolis» in Public Culture, 16/3, Durham, 2004, p. 347-372.

[12]André Gide, Voyage au Congo suivi de Le Retour du Tchad, Paris, Gallimard, « Folio », 2017 [1ère Éditions 1927 et 1928], p. 401-402.

[13] Patrick Minder, La Suisse coloniale ? Les Représentations de l’Afrique et des Africains en Suisse au temps des colonies (1880-1939), Berne, Peter Lang, 2011, p. 198.

[14] André Gide, op. cit., p. 195.

[15] Ibid., p. 400.

[16] Ibid., p. 402.

[17] Patrick Minder, op. cit., p. 206.

[18] André Gide, op. cit., p. 144.

[19] Ibid., p. 124.

[20] Ibid., p. 220.

[21] Patrick Minder, op. cit., p. 45.

[22] André Gide, op. cit., p. 374.

[23] Ibid., p. 265

[24] Ibid., p. 468-469.

[25] André Gide, Préface à Pierre Herbart, Le Chancre du Niger, Paris, Gallimard, 1939, p. 10-11 (voir aussi Annexe 2 dans Hélène Baty-Delalande et Pierre Masson, op. cit.)

[26] Daniel Durosay, op. cit., p. 1211.

[27] Frank Lestringant, André Gide l’inquiéteur. Le sel de la terre ou l’inquiétude assumée 1919-1951, Paris, Flammarion, 2012, p. 303.

[28] Hélène Baty-Delalande et Pierre Masson, op. cit., p.16.

[29] Philippe Soupault, « André Gide, Retour du Tchad », Europe, 15 octobre 1928.

[30] André Gide, op. cit., p. 114 et 471.

[31] Ibid., p. 357.

[32] Ibid., p. 387

[33]I bid., p. 128.

[34] Mutombo Kanyana, directeur de l’Université populaire africaine en Suisse, souligne le « bon sens » de Gide qui refuse « de s’en laisser conter ». Selon lui, l’approche critique de l’écrivain est aujourd’hui encore essentielle pour essayer de « comprendre l’autre ».

L’entretien avec Mutombo Kanyana, réalisé dans le cadre de l’exposition André Gide et l’Afrique-Équatoriale française, est visionnable ici.

[35] Cette empathie, Gide la ressent déjà pour le peuple algérien lors de ses voyages de jeunesse. Voir à ce sujet l’article de Robert Kopp, « L’Algérie de Gide. Tourisme sexuel, naissance à la “vraie vie” et anticolonialisme », Revue des Deux Mondes, septembre 2019, p. 89-91.

[36] André Gide, op.cit., p. 142, 144, 245, 479.

[37] Ibid., p. 27.