Dans l’univers d’André Gide, si vaste et divers, il demeure un continent, sinon exactement inexploré, du moins largement méconnu (voire « méjugé », aurait-il pu dire) : le théâtre.

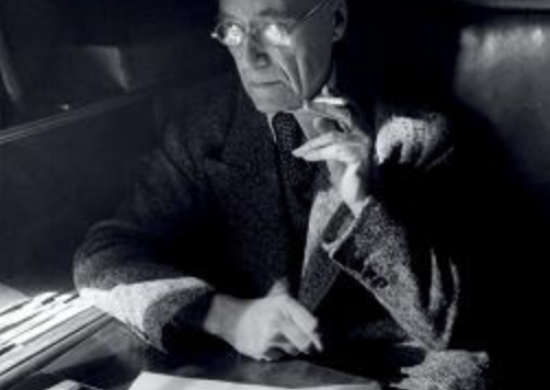

Et pourtant, l’écriture dramatique a accompagné toute sa trajectoire créatrice, de l’exceptionnelle effervescence de ses débuts, à la fin des années 1890, jusqu’au terme de sa vie. Soit de Philoctète et Saül (1898), jusqu’à l’adaptation scénique de ses Caves du Vatican, créée à la Comédie-Française en 1950. Il assistera aux répétitions, quelques mois avant sa mort.

Quoique les textes en aient été publiés et republiés, seuls ou en éditions collectives, les pièces de Gide ne sont pas, jusqu’ici, aisément accessibles : ventilées dans les deux volumes de ses Romans et récits, Œuvres lyriques et dramatiques (Gallimard, "Bibliothèque de la Pléiade", 2009). Afin d’avoir une vue d’ensemble, il faut se reporter au Théâtre complet, publié chez l’éditeur suisse Ides et Calendes, de Neuchâtel, en huit volumes, parus de 1947 (l’année où Gide reçut le prix Nobel de littérature), à 1949. Cette édition bibliophilique, avec un tirage commercial limité à 3500 exemplaires numérotés, est due aux soins de Richard Heyd, éditeur et ami de Gide, qui a rédigé, pour chacune des pièces, une notice explicative placée en fin de volume, souvent brève, mais précieuse parce que de première main. Cette édition étant née du vivant de Gide, on peut supposer qu’il l’a validée, textes et notices. Elle comprend dix-sept pièces, c’est-à-dire toute la production dramaturgique gidienne connue, à l’exception de quelques rares inédits, ébauches d’autres pièces abandonnées (1). Deux, même, sont présentées dans leur état d’inachèvement : Le Retour et Ajax. Les pièces sont classées selon le moment de leur rédaction, non de leur publication, ni de leur mise en scène, pour celles, nombreuses, qui ont été jouées.

L’inspiration gidienne puise largement à d’autres sources, chez d’autres auteurs. « Un livre est toujours une collaboration », revendiquera-t-il dans Paludes. En majorité, ses sujets sont tirés de la mythologie grecque — au sens large, Homère inclus : Philoctète, Ajax, Le Roi Candaule, Œdipe, Perséphone, Proserpine. De la Bible : Saül, Bethsabé, Le Retour de l’enfant prodigue. Mais aussi d’écrivains qu’il a traduits et/ou adaptés : Tagore (Amal et la lettre du Roi), Shakespeare (Antoine et Cléopâtre, Hamlet), Kafka (Le Procès). Et d’autres sujets lui sont propres, comme Le Retour (inachevé), Robert ou l’Intérêt général, ou encore Les Caves du Vatican, « farce en trois actes extraite du roman par l’auteur », indiquera-t-il en 1933.

C’est, du moins à ses débuts, un théâtre d’idées « en costumes », de concepts et de morale incarnés dans des êtres, très écrit. Trop, sans doute, ainsi que Gide, toujours enclin à s’autoflageller en apparence, le reconnaîtra volontiers et à de nombreuses reprises, faisant semblant d’acquiescer à des critiques qui, pourtant, parfois, lui déplaisaient voire le blessaient (voir le scandale provoqué, en 1908, à Berlin, par la représentation du Roi Candaule). Un théâtre plus fait pour être lu que réellement joué sur scène, avec toutes les contraintes et les techniques que cela impose. C’est vrai surtout pour ses premières pièces, Philoctète en particulier. Car, rapidement, le jeune Gide, quoiqu’autodidacte en la matière, comprend parfaitement la spécificité du texte théâtral par rapport à la poésie ou à la prose « romanesque », et en tient compte dans son écriture. Il cherche à tout prix à éviter le « grandiloquent », le pesant, même s’il n’y parvient pas toujours.

Ce qui est évident, en revanche, c’est que, très vite, il va penser ses pièces pour être jouées, truffant son texte d’indications scéniques et de mise en scène, de plus en plus précises et « professionnelles ». Parallèlement, il écrira nombre d’articles ou d’études concernant le théâtre, comme ses Conseils à une jeune actrice qui veut jouer Phèdre, ou encore sa fameuse conférence De l’évolution du théâtre, prononcée à Bruxelles en 1904.

Il y déclare notamment : « L’œuvre d’art dramatique ne (vit) que virtuellement dans le livre, ne (vit) complètement que sur la scène ». Il y plaide pour un théâtre écarté de la vie réelle, et habité par des « caractères », des héros et non des personnages. C’est ce qu’il s’est employé à faire, dans son propre travail, avec persévérance, et passion.

À défaut de « révolutionner » le théâtre, ce dont il rêvait peut-être, comme tant d’autres, il voulait le modifier, l’infléchir, l’influencer. Le moderniser, à l’instar de son ami Jacques Copeau, au Vieux-Colombier, ou de Jean-Louis Barrault, avec qui il a collaboré pour Le Procès. Une de ses œuvres dramatiques majeures, sans conteste, avec quelques autres, certaines apparaissant plus anecdotiques, ou plus datées. Car le théâtre, dans l’œuvre d’un écrivain « polyvalent », c’est ce qui se démode le plus, contrairement par exemple à la poésie. La Jeune Parque de Paul Valéry, pour rester dans la galaxie gidienne, est inaltérable. Il en va tout autrement pour nombre de pièces de grands auteurs du XXe siècle (beaucoup ont écrit pour le théâtre), que l’on ne citera pas par charité.

Le théâtre de Gide, en tout cas, tel qu’il est, même s’il n’a pas produit de chefs-d’œuvre comparables à Paludes, Les Nourritures terrestres, Les Faux-monnayeurs, Si le grain ne meurt ou Thésée, entre autres, mérite attention, lecture et (re)découverte. Nombre de ses problématiques, morales en particulier, nous touchent encore et peuvent faire sens aujourd’hui.

Afin d’inviter le lecteur à y aller voir, nous livrons à sa curiosité des introductions, pièce par pièce, sur les sources, l’histoire du texte, les représentations, les réactions des contemporains, de la presse, privilégiant les commentaires de l’auteur lui-même. C’est comme un festival, un Avignon qui ne serait consacré qu’à l’intégrale d’un seul écrivain, mêlant court et long, cothurnes et baskets. L’idée est peut-être à creuser…

Mais l’on entend déjà les trois coups. Silence, on joue.

(1) Une édition intégrale et scientifique du Théâtre devrait enfin paraître, en quatre volumes, à partir de 2022. — Voir également : André Gide et le Théâtre. Un parcours à retracer, sous la direction de Vincenzo Mazza, Paris, Classiques Garnier, 2021, 452 p.