Préludes, Impromptus, Ballades, Nocturnes, Barcarolle – André Gide est fasciné par l’œuvre de Frédéric Chopin. Le chercheur japonais Yukio Nishimura rend minutieusement compte de l’univers esthétique des Notes sur Chopin, que Gide a rédigé et affiné tout au long de sa vie. La rédaction de cet ouvrage, souvent interrompu, fut sporadiquement reprise avec force corrections, avant qu’il ne se décide à le publier.

Selon Pierre Masson, Notes sur Chopin demeure un livre inachevé et impossible, « un non-livre, [un] ensemble de notes éparses et de fragments rajoutés[1] » et cependant, il suscite grande attention chez les musicologues, pour l’importance indéniable qu’il revêt. Pour Ambre Philippe, les Notes « peuvent surprendre par leur forme inclassable – ce n’est ni un journal, ni un article, ni un essai, mais des notes transformées en vue de devenir une sorte de récit critique[2] ». Quant au texte inédit de la version de 1948, paru dans Parcours critiques[3] – édité par Peter Schnyder –, il permet, par le truchement d’une lettre d’Édouard Ganche à André Gide, de découvrir leurs échanges au sujet des fameuses Notes.

Yukio Nishimura expose les circonstances qui amenèrent Gide à écrire ces Notes, et présente l’originalité et la contextualisation de leur esthétique – pensée ici sous l’angle du classicisme –, mettant en relief l’écriture gidienne et la pratique pianistique chopinienne. Pour ce faire, le chercheur fait appel aux écrits gidiens mentionnant Chopin, ainsi qu’aux témoignages de critiques musicaux.

L’analyse sur l’esthétique musicale et l’usage des termes classique et classicisme fait apparaître la théorisation de l’idéal gidien, qui y relie la musique de Chopin : si nous nous écartons du classicisme nous ne comprenons pas Chopin ! Pour Gide, il y a « les auditeurs authentiques », et « les auditeurs vulgaires ». Aussi s’attache-t-il à mettre en valeur la pudeur du classicisme au détriment de la volubilité du romantisme, qu’il appréciait adolescent. L’écrivain savoure le non-dit. (N’est-il pas celui qui veut tout connaître de son personnage, mais ne veut pas que cela paraisse au dehors ?) Il attend la même démarche de la part du musicien. Pour lui, l’œuvre romantique ne dévoile que trop les aspérités d’un caractère.

La polémique des romantiques et des classiques au sein de ce début de XXe siècle – ici largement revisitée – met au jour les subtilités de l’appréhension de la langue et des arts français. La question esthétique vue par Gide laisse entrevoir une culture allemande empreinte de romantisme, et une culture française rattachée au classicisme. Pour autant, il ne néglige pas l’œuvre des musiciens d’outre-France. Ainsi, apprécie-t-il les œuvres de Haydn, Mozart et Beethoven, qui participent de l’esthétique classique viennoise, car :

Si on cherchait à dire ce que doit être l’œuvre classique, il faudrait dire qu’elle doit être humaine, raisonnable et belle. Il faut et il suffit qu’elle ait ces trois qualités pour être classique.

L’esthétique gidienne, faite de contrainte, d’élitisme et d’anti-romantisme, offre à Chopin la primauté d’un auteur classique pour la retenue de sa musique, d’où n’émane aucun épanchement inapproprié. Gide découvre dans cette œuvre une discrétion, une « simplification jusqu’à la perfection » qui l’enchante. Toutefois, il a apprécié l’aspect démonstratif de ce mouvement dans sa prime jeunesse, période où « la musique chopinienne l’exaltait et où il s’extasiait en imaginant l’agitation intérieure de ce musicien ». Devenu adulte, ce chantre du classicisme désire ardemment enrichir l’esprit humain, reconnaissant que « le romantisme est nécessaire à l’art classique ». Yukio Nishimura reconsidère les mots : « classique », « banal », « style », et les renvoie au sens que leur donne Gide :

Le classicisme français, c’est un art de pudeur et de modestie. Chacun de nos classiques est plus ému qu’il ne le laisse paraître d’abord. Le romantique, par le faste qu’il apporte dans l’expression, tend toujours à paraître plus ému qu’il ne l’est en réalité, de sorte que chez nos auteurs romantiques sans cesse le mot précède et déborde l’émotion et la pensée [...].

Chopin ne serait-il classique que pour Gide, qui allie à sa définition du classicisme en musique les termes : élitisme, anti-romantisme, et nationalisme culturel ? Nishimura rappelle que l’écrivain utilise l’adjectif français comme synonyme de classique, et relève la difficulté qu’il y a à évaluer parfaitement le sens de ce mot, que l’on peut référer à une période, ou à un style. Il souligne également les chemins de traverse empruntés par ceux qui proclament en ce début de XXe siècle un inquiétant « classicisme xénophobe qui réunit l’idéal politique et l’idéal artistique ». Après avoir évoqué la présence de contre-valeurs dans ce temps tourmenté, il revient à l’œuvre de Chopin, initialement portée par diverses influences, puis épanouie dans un style délicat, avant que de décliner.

Pour montrer l’importance que revêt l’œuvre de Chopin en Europe, Nishimura évoque les lettres publiées en Pologne, ainsi que les articles et revues qui accueillirent des textes sur le musicien : Musica, le Courrier musical, Comœdia, L’Occident, la Revue musicale suisse, Le Monde musical.

De nombreuses biographies furent publiées après la Grande Guerre, celle d’Édouard Ganche est l’une des plus considérables, très utile à Gide pour la rédaction de ses Notes. Ganche revient sur les origines française et polonaise du compositeur, déclinant les moments forts de sa vie, dressant un panorama musical foisonnant, et partageant les réactions de Gide lorsque ses Notes sur Chopin furent publiées.

Cette recherche riche, fluide, sensible, sur la réception de l’œuvre musicale de Chopin, et des Notes d’un Gide « obstiné lorsqu’il s’agissait du musicien polonais », est passionnante – que l’on soit ou non mélomane. Et l’on ne peut qu’apprécier l’ample travail accompli par Nishimura, lecteur érudit qui a su mettre en valeur l’idéal de Gide, et s’approcher de l’œuvre tantôt classique, tantôt romantique de Chopin ; comparant, interprétant, élisant, statuant, fouillant dans les recoins des mémoires et des acceptions de la langue, dans une double perspective, allant d’un musicien à l’autre (Bach, Schumann, Liszt, Wagner, Rubinstein, Rameau, Couperin), d’un critique musical à l’autre, (Ganche, Suarès, Cortot), nous informant qui « déprécie » » et qui « encense » l’œuvre d’André Gide ou de Frédéric Chopin – et pourquoi.

Yukio Nishimura promène son regard sur les touches d’un piano réouvert avec virtuosité, laissant perler un chant savant pour le lecteur curieux, tout comme pour le musicien averti.

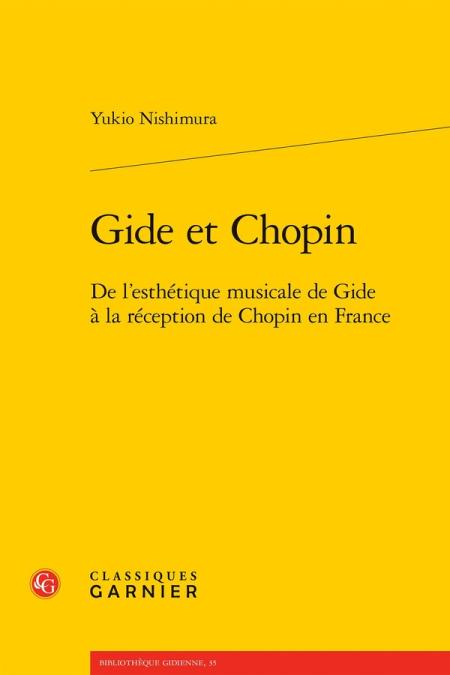

Yukio Nishimura, Gide et Chopin: De l'esthétique musicale de Gide à la réception de Chopin en France, Paris, Classiques Garnier, 2025, 432 p., 46 €.

Pour poursuivre la navigation autour de Gide et Chopin :

[1] Pierre Masson, « Les Notes sur Chopin ou le livre impossible d’André Gide », BAAG, no 166, avril 2010, p. 167.

[2] Ambre Philippe, Entretien avec Yukio Nishimura, Tokyo, le 19 juin 2024.

[3] Peter Schnyder, André Gide, Parcours critiques – avec un texte inédit, édition de Peter Schnyder, Classiques Garnier, 2023.