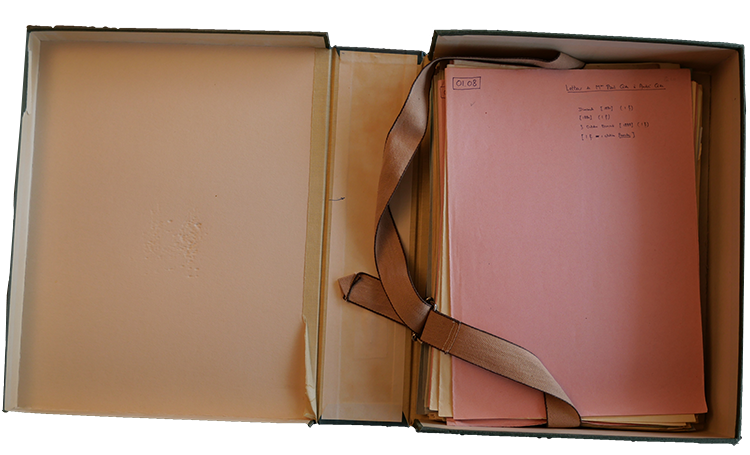

Paola Codazzi enseigne à Parme, en Italie. Elle a notamment publié André Gide et la Grande Guerre, L’émergence d’un esprit européen (Droz, 2021) et André Gide et ses critiques (Classiques Garnier, 2024). C'est donc tout naturellement qu'en ouvrant la « boîte 01 » des Archives d'André Gide, une petite liasse contenant des lettres de Gide à ses critiques a retenu son attention...

Dès ses débuts littéraires, Gide s’interroge sur le lien qu’un auteur entretient avec ses œuvres, ainsi que sur le rapport entre ces dernières et leurs lecteurs. Voici ce qu’il écrit dans la préface de Paludes : « Avant d’expliquer aux autres mon livre, j’attends que d’autres me l’expliquent1. » Il envisage ainsi la relation critique comme une dynamique de découverte réciproque, nécessitant du temps, de l’écoute et de la patience. Cette patience lui semble d’autant plus nécessaire que l’écho rencontré par ses écrits, à en juger par son Journal, demeure longtemps limité.

En 1898, en déclarant avoir moins de « douze bons lecteurs2 », il exagère certes la marginalité de la position qu’il occupe dans le champ littéraire. Il est vrai, néanmoins, qu’en cette fin de siècle, seul un cercle étroit d’amis et de fins connaisseurs s’intéresse alors à son œuvre, dont il rend compte avec fidélité et (souvent) éloge dans les revues d’avant-garde. S’il a la reconnaissance des maîtres, comme Mallarmé, le grand public lui préfère, à son grand regret, Paul Bourget ou Maurice Barrès. En 1901, avec sa pièce Le Roi Candaule, il espère un succès fulgurant, qui pourtant n’arrive pas. Avec la parution de L’Immoraliste l’année suivante, les choses empirent, ou plutôt se précisent : « sept lecteurs3 ». Le silence lui pèse, mais aussi le distingue, au point que, trente ans plus tard, il ressent encore l’« insuccès total4 ». Ses griefs ont quelque chose d’ostentatoire : être méconnu dans le présent, c’est s’assurer la postérité.

La situation évolue de manière décisive après la Grande Guerre. Passé le cap de la cinquantaine, Gide se lance dans la rédaction de ses œuvres majeures, et devient une figure incontournable du monde littéraire de l’époque. La Petite Dame commence en 1918 ses « Notes pour l’histoire authentique d’André Gide », un peu avant que Rouveyre, dans une série d’articles, le salue comme le « contemporain capital » (Les Nouvelles littéraires, 1924). La critique s’intéresse à lui de manière plus soutenue, ce qui lui apporte plus de tristesse que de joie. Il ne cherche pas les louanges – la seule bonne opinion qui compte est celle « de ceux [qu’il peut] estimer5 » –, mais il n’accepte pas l’incompréhension, alimentée par la variété formelle de ses œuvres et leurs apparentes palinodies. Mais comme dans le cas de son manque de succès, les difficultés que la critique rencontre dans ses tentatives de le cerner sont aussi et surtout une raison de fierté : « Je ne crois pas beaucoup à la survie de ceux sur qui d’abord tout le monde s’entend », écrit-il dans son Journal6. Lui-même critique – c’est bien grâce aux revues qu’il se fait d’abord connaître dans le monde des Lettres –, Gide maîtrise bien les règles du jeu littéraire et sait tirer parti de cette incompréhension même.

En effet, Gide trouve « grand profit » de « l’enseignement que [lui] apporte la réaction de [ses] livres sur le public7 ». Les attaques violentes de la critique conservatrice des années vingt (Henri Massis, Henri Béraud) l’obligent à clarifier et approfondir sa pensée, tandis que les polémiques sur son « influence » et les caricatures dont sa figure est l’objet l’aident paradoxalement à mieux se comprendre. « […] rien ne m’a, mieux que ces protestations, donné l’assurance de ma réalité, de ma valeur8 », affirme-t-il. Ainsi, chaque nouvel article devient pour lui l’occasion de préciser sa pensée.

Venant d’amis ou d’adversaires, la critique provoque chez Gide un dialogue intérieur. Ce travail de réflexion est généralement réservé à l’intimité du Journal, mais peut assumer occasionnellement d’autres formes. Parfois, en effet, Gide écrit des lettres à ses commentateurs : il prend le temps, après l’avoir lu attentivement, de « répondre » à leur texte – que celui-ci soit flatteur ou pas – pour s’expliquer sur certaines choses qui lui tiennent à cœur. Il s’agit donc rarement de simples textes de circonstances. La boîte « 01 » de la Fondation Catherine Gide en contient quatre exemples. Voici une courte analyse de ces échanges, susceptible de jeter un éclairage sur les rapports entre l’auteur, son œuvre et ses critiques, et sur la manière dont il a ainsi participé à sa réception.

01-27. À propos d’Antoine et Cléopâtre

Gide a entretenu avec la tragédie de Shakespeare une longue histoire. Il lit la pièce une première fois en juillet 1891 et en commence la traduction en 1917 à la demande d’Ida Rubinstein. Ce travail le passionne et il s’y consacre « avec ravissement9 ». Le texte ne sera cependant porté sur scène que trois ans plus tard, après plusieurs péripéties – choix du compositeur, choix d’un décorateur, choix de la salle, etc. –, dans lesquelles Gide s’implique personnellement. La représentation a lieu le 14 juin 1920, à l’Opéra de Paris. Sur le plateau, Ida Rubinstein, dans le rôle de Cléopâtre, et Antoine de Max, dans celui d’Antoine.

Au-delà du travail accompli par Gide sur le texte de Shakespeare10, ce sont les réactions du public qui nous intéressent ici. Roger Martin du Gard, présent dans la salle, écrit ceci à son ami :

Quelle étrange soirée ! Nous étions nombreux, je crois, à sentir la beauté définitive de votre traduction, mais comme à travers des épaisseurs de voiles, et avec la secrète excitation du plaisir qu’on ne parvient pas à atteindre, et que l’on sait cependant être là, fixé, saisissable, et qui promet des félicités certaines le jour où, tous voiles écartés, il sera possible de l’éteindre de sa pureté. […] J’imagine que le jour où vous serez face à face avec l’ombre de Shakespeare, sur les rives élyséennes, il vous embrassera un peu rudement, avec tendresse et avec rancune, vous qui avez mis au service de son génie, votre génie et votre savoir, mais qui l’avez, ce soir de juin, – pour quelle curiosité ? – vendu en place publique, et laissé dépecer au son des tambourins, par cette bande de chantres de l’Église, de peintres et de danseurs, de marchands en soieries et paillettes, sous les yeux d’un public de music-hall11 !!!

Roger Martin du Gard exprime à la fois son admiration pour la beauté de la traduction de Gide et sa déception face à la mise en scène, qui à ses yeux trahit l’esprit sublime de l’œuvre de Shakespeare dans le but de séduire un public mondain en quête de divertissement. La presse de l’époque, moins subtile, tend en revanche à confondre traduction et représentation, et les juge (négativement) sans distinguer. Du moins, c’est ce dont se plaint Gide dans la lettre conservée dans les Archives de la Fondation : le critique auquel il s’adresse semble être le seul – avec Roger Martin du Gard – à avoir su retrouver « à travers la représentation, la pièce » :

Les graves erreurs de présentation auxquelles entraînaient la démesure de cet énorme plateau de l’Opéra, l’assourdissante immensité de la salle, le désordre enfin et la lenteur de cette répétition générale (qui proprement était notre première répétition d’ensemble), tout concourait à servir à l’indisposition des critiques, dont le mécontentement toutefois eût été plus habile à se montrer plus nuancé. Je vous sais donc le plus grand gré, dans votre article, d’avoir sauvé la mise de chacun […].

Le destinataire de la lettre se distingue et rachète, par son discernement et sa justesse, les jugements hâtifs de la majorité de ses confrères. Il parvient même à encourager Gide dans son choix de publier sa traduction aux Éditions de la NRF, « où pourront en prendre connaissance ceux qui n’ont fait que “l’entre-entendre” à l’Opéra ».

Ainsi, par un habile jeu rhétorique, Gide attribue à ce critique mystérieux une importance, par trop, décisive. D’abord, parce qu’il le considère en partie responsable d’une décision qu’il a bien évidemment déjà prise. Ensuite, parce que son destinataire n’est en réalité pas le seul à avoir exprimé un jugement positif sur sa traduction, raison pour laquelle il est impossible de l’identifier. Comme à bien d’autres occasions, l’auteur tend à dramatiser la situation, à peindre un tableau plus sombre que ne le suggère la réalité des faits pour ensuite mieux rebondir vers l’avant, son activité littéraire se réalisant toujours, à maints égards, dans l’effort (celui contre la critique aussi). De manière indirecte, à travers ce texte, il nous montre également ce que représente à ses yeux la critique véritable : celle-ci ne se contente pas de juger, mais éclaire, oriente, et peut même influencer le créateur.

01-45. Le Voyage au Congo, ou le combat pour la vérité

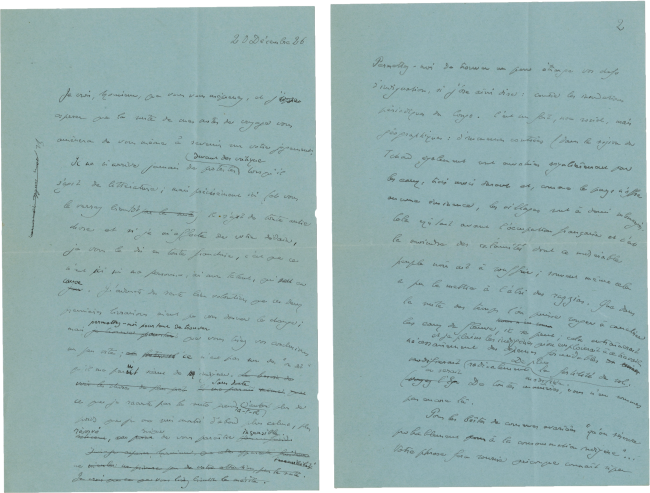

En 1926, dans les livraisons de novembre et décembre de La NRF, paraissent les premiers extraits de Voyage au Congo. Ceux-ci suscitent un écho immédiat dans la presse, comme l’atteste la lettre conservée dans les Archives de la Fondation : le 20 décembre 1926, Gide se met à sa table de travail pour répondre à des attaques dirigées contre son œuvre :

Il ne m’arrive jamais de protester devant des critique[s] lorsqu’il s’agit de littérature mais précisément ici (et vous le verrez bientôt) il s’agit de toute autre chose et si je m’affecte de votre dédain, je vous le dis en toute franchise, c’est que ce n’est ici ni ma personne, ni mon talent, qui sont en cause.

Comme il le laisse entendre, ce qui est en cause, c’est la véridicité du texte, dont le statut générique hybride – journal, récit de voyage et témoignage retentissant – fait un objet extra-littéraire : on l’accuse de mentir, de déformer volontairement la réalité, blâme qu’il ne peut accepter. Il est surtout convaincu que des articles comme celui-ci risquent de « discréditer par la suite les revendications les plus légitimes » : si Gide décide de réagir, c’est moins pour se défendre, que pour défendre la cause pour laquelle il se bat.

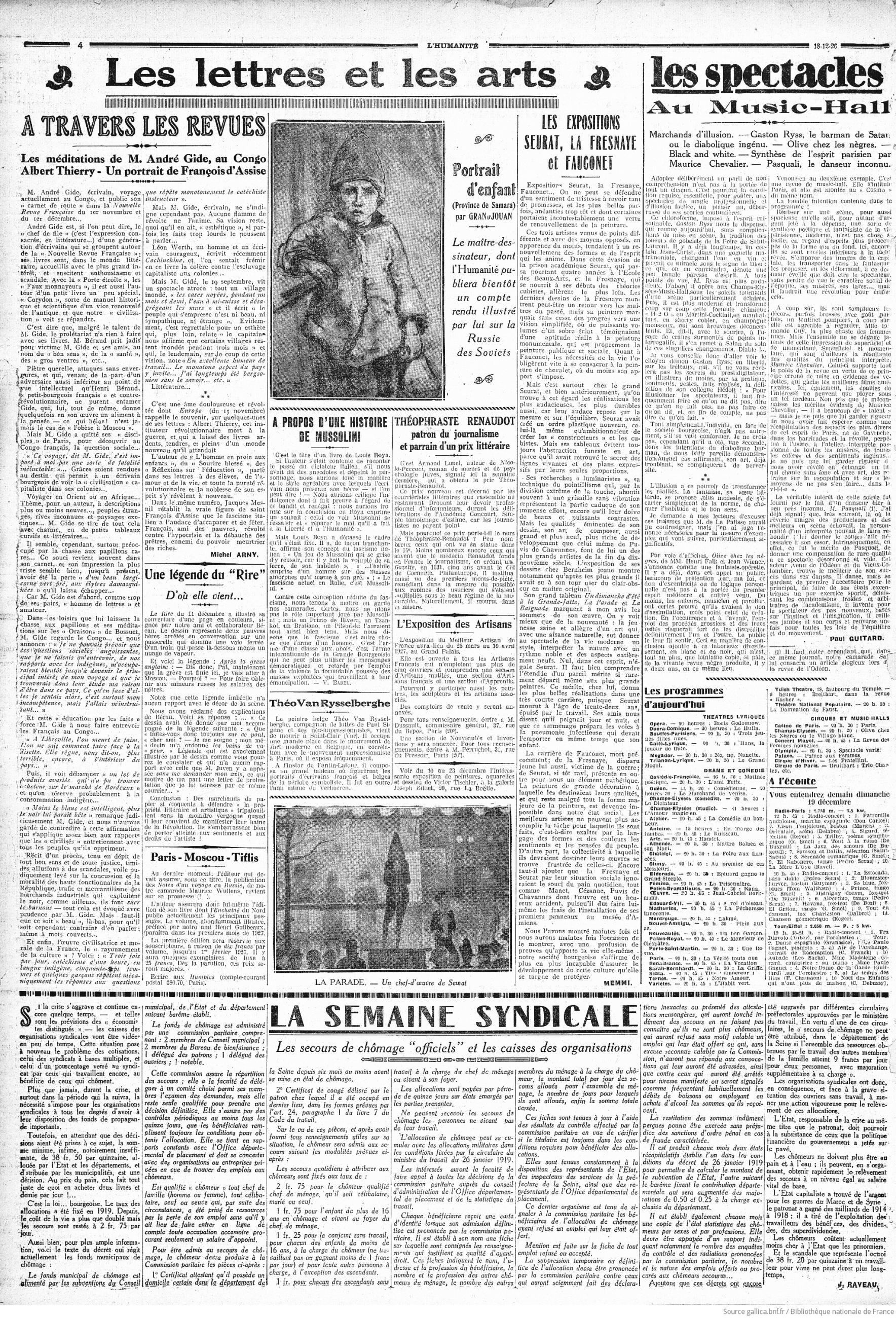

À partir du contenu de la lettre en notre possession, nous avons pu repérer à quel texte Gide souhaite répondre : il s’agit de l’article de Michel Arny « Les méditations de M. André Gide au Congo », publié dans L’Humanité le 18 décembre 1926.

Les protestations de Gide ne suivent pas l’ordre des reproches portés par l’article, mais dans son argumentation, l’écrivain en cite assez fidèlement les points principaux. Tout d’abord, Gide souligne l’inopportunité d’exprimer un jugement sur la base d’une lecture partielle (rappelons que Voyage au Congo sera publié par les Éditions de La NRF en 1927 seulement). Pour Arny, l’écrivain s’exprime « avec prudence » excessive sur des problèmes majeurs, il parle « à mots couverts » d’une situation grave. Soit, mais la suite, promet Gide, sera sur un autre ton…

Il revient ensuite sur une question spécifique, celle « des inondations périodiques du Congo ». Arny avait laissé entendre que face à ce « spectacle atroce » – un village complètement sous l’eau –, la réaction de Gide avait été celle d’un « esthète » : aucune indignation. L’écrivain rétorque qu’on ne peut pas désapprouver la nature : ces inondations sont communes et elles n’ont rien à voir avec la présence française sur le territoire. De quoi donc faudrait-il s’indigner ?

L’affaire des « conserves avariées » est plus complexe. Voici le passage du Voyage au Congo dont il est question :

Libreville (6 août), Port-Gentil (7 août)

À Libreville, dans ce pays enchanteur,

où la nature donne

Des arbres singuliers et des fruits savoureux,

l’on meurt de faim. L’on ne sait comment faire face à la disette. Elle règne, nous dit-on, plus terrible encore à l’intérieur du pays.

La grue de l’Asie va cueillir au fond de cale les caisses qu’elle enlève dans un filet à larges mailles, puis déverse dans le chaland transbordeur. Des indigènes les reçoivent et s’activent avec de grands cris. Coincée, heurtée, précipitée, c’est merveille si la caisse arrive entière. On en voit qui éclatent comme des gousses, et répandent comme des graines leur contenu de boîtes de conserve. J’en saisis une. F, agent principal d’une entreprise d’alimentation, à qui je la montre, reconnaît la marque et m’affirme que c’est un lot de produits avariés qui n’a pu trouver acheteur sur le marché de Bordeaux.

Avec une certaine mauvaise foi, Arny ironise sur le fait que Gide semble s’intéresser plus à l’alimentation des Français au Congo qu’à celle des habitants du pays. Il ne serait pas surprenant, continue-t-il dans sa lecture tendancieuse du texte, que les boîtes en question soient réservées « à la consommation indigène ». Gide rassure Arny : ces boîtes sont bien pour les colons, dont les estomacs sont d’ailleurs bien plus délicats que ceux des indigènes, « qui préfèrent les œufs forts en goût aux œufs frais » et s’alimentent souvent de ce que la nature leur offre.

Le dernier point abordé par Gide concerne sa passion pour l’histoire naturelle. Arny s’en moque, décrivant la « chasse aux papillons rares » comme l’occupation principale de Gide au Congo :

[Son] impression la plus triste semble bien, jusqu’à présent, avoir été la perte « d’un beau longicorne vert pré aux élytres damasquinés » qu’il laissa échapper. Car M. Gide est d’abord, comme trop de ses pairs, un « homme de lettres » et un amateur.

L’appellatif d’« écrivain bourgeois », qui précède ces quelques lignes, révèle, s’il en était besoin, l’orientation politique du critique et du journal : Arny utilise l’intérêt de Gide pour l’entomologie comme prétexte pour dire que ce dernier ne possède pas les qualités requises pour être un observateur crédible de la réalité coloniale – au contraire de Léon Werth, qu’il cite plus loin. Gide ne se défend pas de cette accusation, mais conteste à Arny l’association entre histoire naturelle et littérature, voire le fait de rattacher sa passion pour l’histoire naturelle à son statut d’« homme de lettres ».

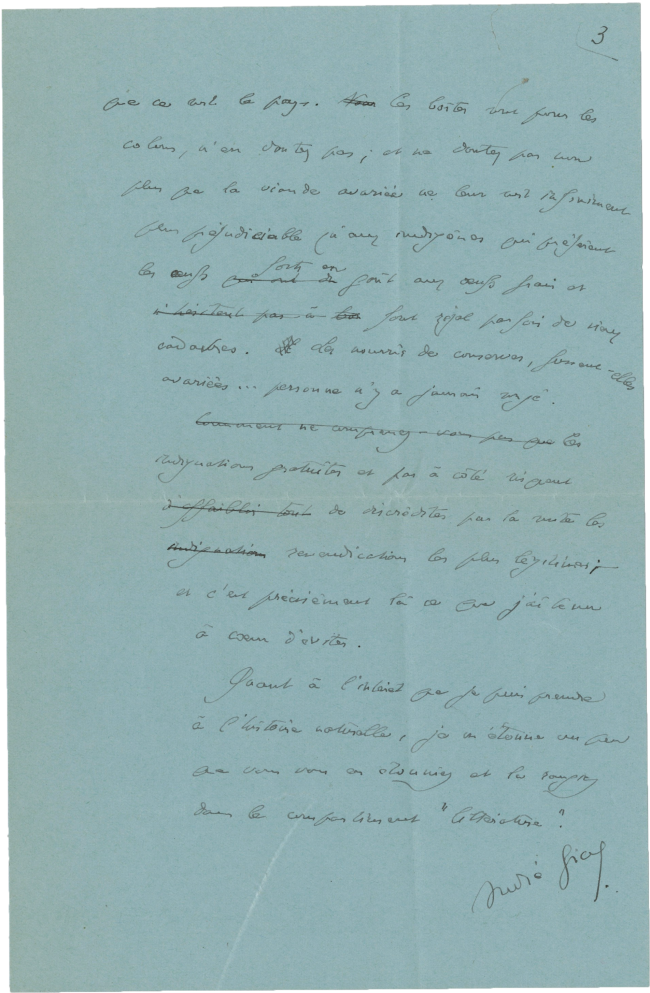

La lettre de Gide réserve au verso du dernier feuillet une surprise. Voici la transcription du passage :

Mon cher Royère,

Cette « Lettre non envoyée » serait-elle de nature à vous intéresser ?

Ne craignez pas de me dire : non. Je comprendrais fort bien. Si elle intéresse c’est en raison de son caractère extra-littéraire.

Mais précisément j’ai pensé que, peut-être ?...

Bien cordialement,

André Gide

Royère ne fait pas partie du cercle étroit d’amitiés de l’écrivain. Cordiaux, les rapports entre les deux n’évoluèrent jamais en véritable amitié, et ceci malgré les efforts de l’ancien directeur de La Phalange (1906-1914). À l’époque de cette lettre, Royère fonde une nouvelle revue, Le Manuscrit autographe qui, comme son nom l’indique, propose des fac-similés de manuscrits d’auteurs célèbres. Il sollicite Gide, qui publie en 1926 sa « Préface pour une nouvelle édition des Nourritures terrestres ». Il contribuera à la revue cinq fois au total (1926-1933).

La question que l’on se pose fait écho à celle de Gide : qu’est-ce qui pourrait rendre cette lettre intéressante pour Royère ? En songeant à sa publication possible dans la revue de ce dernier, Gide compte-t-il offrir au lecteur l’occasion de prendre conscience des diverses facettes du métier de l’écrivain, au-delà du chantier de l’œuvre en cours ? Comptait-il confier à Royère le brouillon tel qu’on l’a sous les yeux ? Quoiqu’il en soit, l’écrivain renonce à son projet : il n’envoie pas la lettre à Royère, ni ne la publie ailleurs. Le choix est intéressant pour deux raisons au moins. D’abord, cela permet d’éclairer que, dans son rapport au texte, à tout texte, Gide oscille toujours entre discrétion et révélation. Les frontières entre privé et public se redessinent constamment, en fonction des exigences personnelles de l’écrivain, mais aussi en relation avec des questions de stratégie éditoriale, voire d’opportunité. Ce sont probablement ces dernières qu’il a suivies dans ce cas, en se refusant ainsi à alimenter une polémique stérile. Le non-envoi de la lettre renforce également ce qu’on a dit précédemment au sujet de la critique : pour Gide, le dialogue avec ses commentateurs est surtout un dialogue avec soi-même.

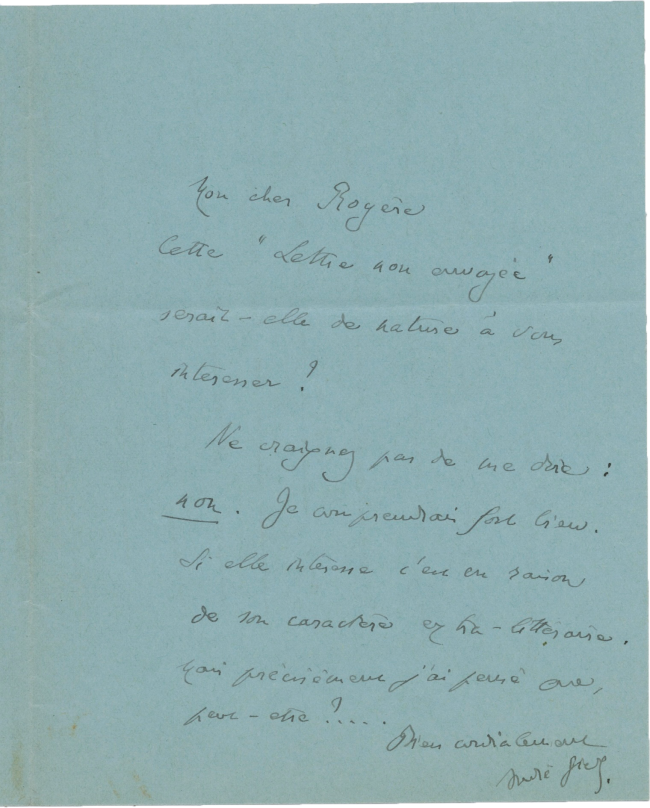

01-45 & 01-54. Lettres à soi-même

Sous la côte 1-45 sont classés trois feuillets manuscrits. Dès les premières lignes, il est question de la parution d’un article portant sur L’Immoraliste, ce qui permet assez facilement de dater le document. On peut le situer plus précisément dans les premiers mois de l’année 1902, puisque Gide affirme clairement que l’article en question est sorti avant la publication de l’œuvre (mai). C’est aussi la raison pour laquelle le ton n’est pas très amical :

Monsieur,

Vraiment j’ai couru après votre article. Vous m’annonciez que vous y parliez de L’Immoraliste. Je voulais vous prier de n’en rien faire, le livre n’ayant encore paru. – Je n’ai pas trouvé votre article dans le journal que vous m’indiquiez, mais Van Bever12 me le communique à l’instant, avec mille excuses de ce qu’il appelle une indélicatesse : avoir laissé lire en épreuves un livre confié à la [rédaction ?] du Mercure.

Nous n’avons pas réussi à repérer l’article en question et donc à identifier son auteur. Il ne décrit pas l’œuvre en des termes élogieux, si l’on fait confiance à Gide, qui s’empresse de préciser que ce n’est pas pour cette raison qu’il écrit sa lettre : « Croyez Monsieur, que, quand bien même vous n’aviez pour mon Immoraliste que des éloges, je ne pourrais penser et parler autrement. »

Le document 01-54 est composé d’un feuillet replié en quatre. Cette fois Gide s’adresse à l’auteur d’un « petit volume » où sont rassemblées des « tendances qui [lui] sont familières depuis longtemps ». Mais l’éloge s’arrête là : Gide remercie l’auteur de la « haute estime » qu’il déclare avoir pour ses œuvres, estime dont il se dit surpris, puisqu’à la lecture du « traité », il lui apparaît évident qu’il ne les a pourtant pas lues. Gide insinue que derrière le choix de certains passages de ses textes – notamment deux extraits des Nourritures terrestres – il y aurait la main de Jean Cocteau, « charmant ami » de l’auteur. Cela nous permet de situer la lettre, et donc la publication du livre dont il est question, après 1912, date du premier contact entre Gide et Cocteau. On peut aussi supposer que le livre porte sur l’histoire littéraire de la fin du siècle, non seulement en raison du choix des Nourritures, mais aussi en considérant ce que Gide même écrit au sujet de son texte : il insiste, une fois de plus, sur l’« absence d’écho total » de son livre, dont la première édition ne s’est même pas vendue à 300 exemplaires. Souhaite-t-il rétablir la vérité et donc réduire l’impact de son texte sur le paysage littéraire de la période, comme ce passage semble le suggérer ? C’est notre hypothèse, vu que la lettre se conclut sur un ton assez cordial, les erreurs du critique étant dues pour Gide à simple « ignorance ».

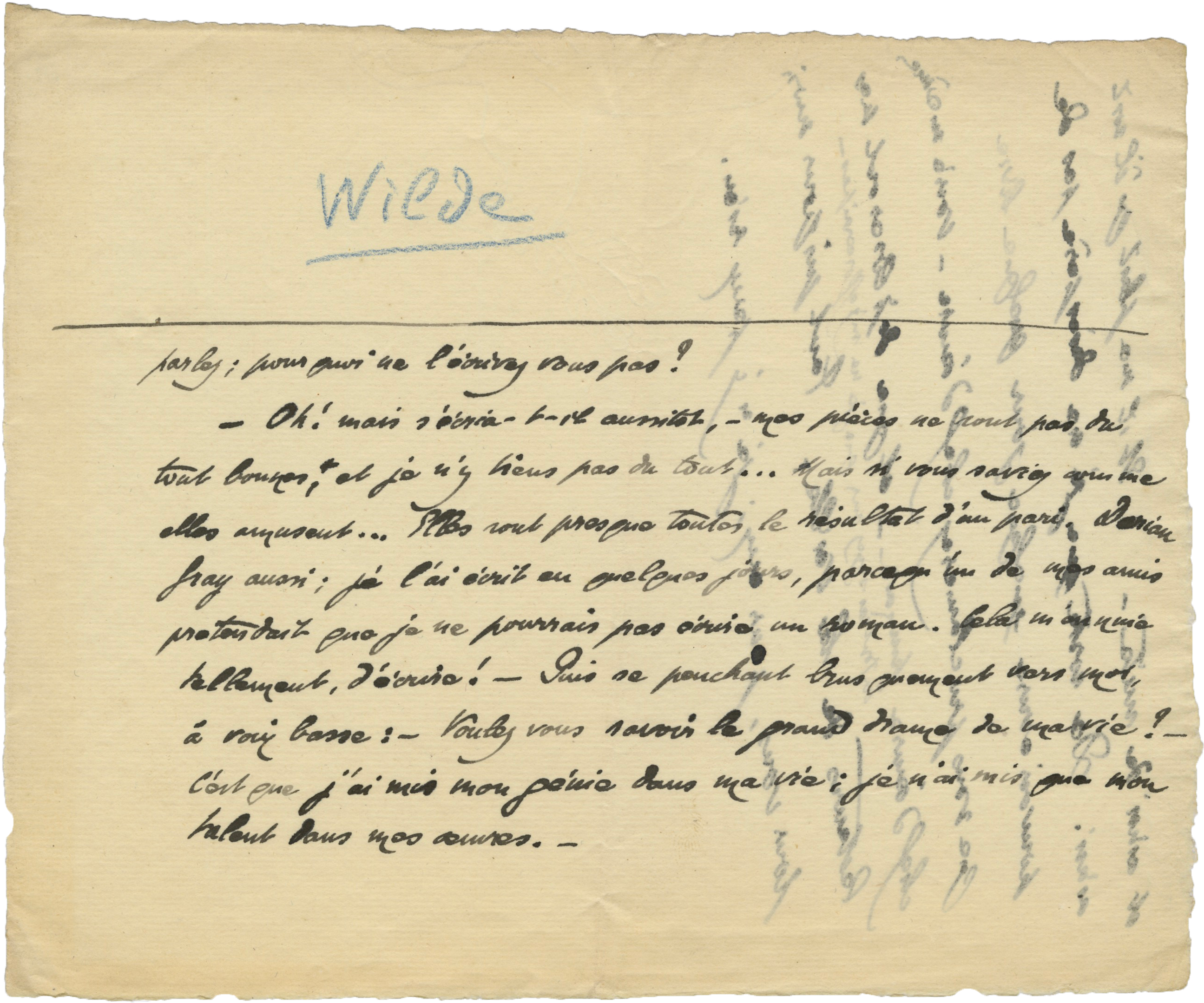

Appartenant à des périodes différentes de la vie de Gide, comme le montre aussi leur aspect matériel, les deux lettres en question n’ont jamais été envoyées. Elles ont aussi en commun un « Monsieur » initial qui semble être surtout un point de départ pour des réflexions personnelles. La première, en particulier, prend l’aspect d’une auto-analyse, le destinataire s’effaçant très rapidement de la scène. Cette impression est renforcée par le fait que le texte demeure inachevé, comme si, une fois fait le tour des questions qui l’agitent, il n’y avait plus de sens pour l’écrivain à continuer. Mais ce qui frappe surtout notre attention, c’est que sur ces feuillets, Gide prend soin d’écrire aussi autre chose. Dans le premier, un extrait de ce que deviendra son hommage à Oscar Wilde, paru dans L’Ermitage en juin 1902. Dans le second, des notes pour sa préface à Armance de Stendhal, composée à l’occasion de la publication de ses Œuvres complètes pour Champion, en 192113. Cela ne nous semble pas être un hasard : le dialogue, plus imaginaire que réel, que Gide entretient avec ses commentateurs devient le moteur de sa propre écriture critique. Ainsi, dans un mouvement perpétuel de réflexion et de création, la critique de la critique ouvre de nouvelles perspectives sur l’œuvre, non seulement celle de l’auteur lui-même, mais aussi celle des autres.

- 1RR1, 259.

- 2J1, 279.

- 3Auguste Anglès, André Gide et le premier groupe de La Nouvelle Revue française, t. I : La formation du groupe et les années d’apprentissage (1890-1910), Paris, Gallimard, « Bibliothèque des idées », 1978, p. 17. Voir également J1, 8 janvier 1902, p. 316.

- 4J1, 7.

- 5J2, 23.

- 6J1, 519.

- 7J1, 807.

- 8J2, 251.

- 9J1, 1031.

- 10Nous renvoyons à l’article de Martina Della Casa, « Sur Antoine et Cléopâtre. “J’épouse avec ravissement le texte de Shakespeare” », dans André Gide et le Théâtre. Un parcours à retracer, sous la direction de Vincenzo Mazza, Paris, Classiques Garnier, « Bibliothèque gidienne », 2021, p. 279-299. Voir également André Gide, écrivain traducteur, suivi d’un choix de textes traduits par l’auteur, édition de Pierre Masson et Peter Schnyder, Paris, Classiques Garnier, « Bibliothèque gidienne », 2024.

- 11Lettre de Roger Martin du Gard à André Gide, 14 juin 1920, Correspondance Gide-Roger Martin du Gard, t. I, édition présentée, établie et annotée par Jean Delay, Paris, Gallimard, 1968, p. 159-160, citée dans André Gide, Théâtre complet, t. I, édition de Vincenzo Mazza, Paris, Classiques Garnier, « Bibliothèque gidienne », 2024, p. 49-50.

- 12Adolphe Van Bever (1871-1927) est secrétaire des éditions du Mercure de France de 1897 à 1912. Il est l’auteur, avec Paul Léautaud, de l’Anthologie des poètes d’aujourd’hui (Mercure de France, 1900). Il dirige chez Georges Célestin-Crès la collection « Les Maîtres du Livre » où en 1917 paraîtra la deuxième édition de L’Immoraliste.

- 13Ceci nous permet de mieux préciser la datation de la lettre, que l’on peut situer autour de l’année 1920.