Enseignant à l'Université de Paris-Nanterre, Vincenzo Mazza est spécialisé en études théâtrales. Ses travaux portent notamment sur Albert Camus, Jean-Louis Barrault, Jacques Copeau et André Gide. Lauréat du Prix des archives 2024 de la Fondation Catherine Gide et de la Fondation des Treilles, il a eu l'occasion de se plonger dans les manuscrits de Gide, notamment sur ceux de la pièce Saül, dont il est ici question.

Pour ceux qui s’intéressent à Gide de près, toucher, parcourir et étudier ses manuscrits, représente un plaisir bien particulier. Si son écriture en arts de la scène est destinée à animer des corps sur un plateau et si celle autour de Saül constitue la première tentative de l’auteur de s’imposer comme dramaturge, le plaisir de cette immersion se transforme en émotion profonde.

La boîte « 01 », la première des archives de la Fondation Catherine Gide, a une dimension symbolique, d’autant plus depuis que la quasi-totalité des documents ont fait l’objet d’une donation remarquable à la Bibliothèque de Berne afin que ce patrimoine puisse être conservé et mis en valeur avec les moyens d’un pays plein de ressources comme la Suisse.

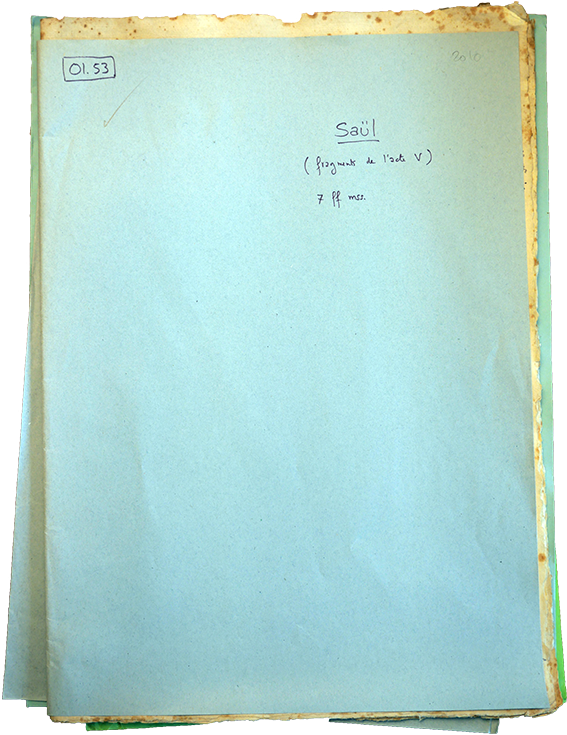

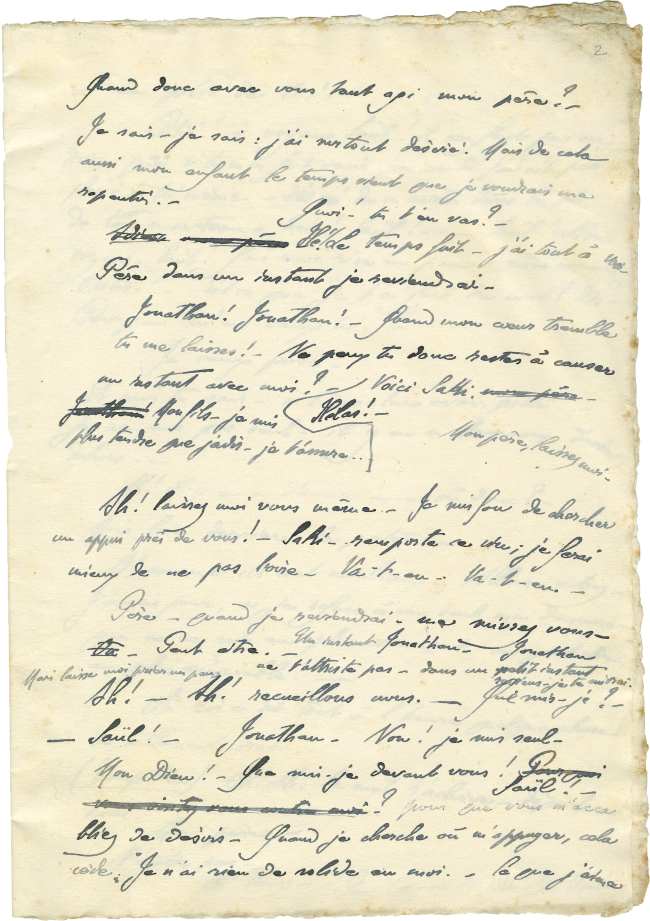

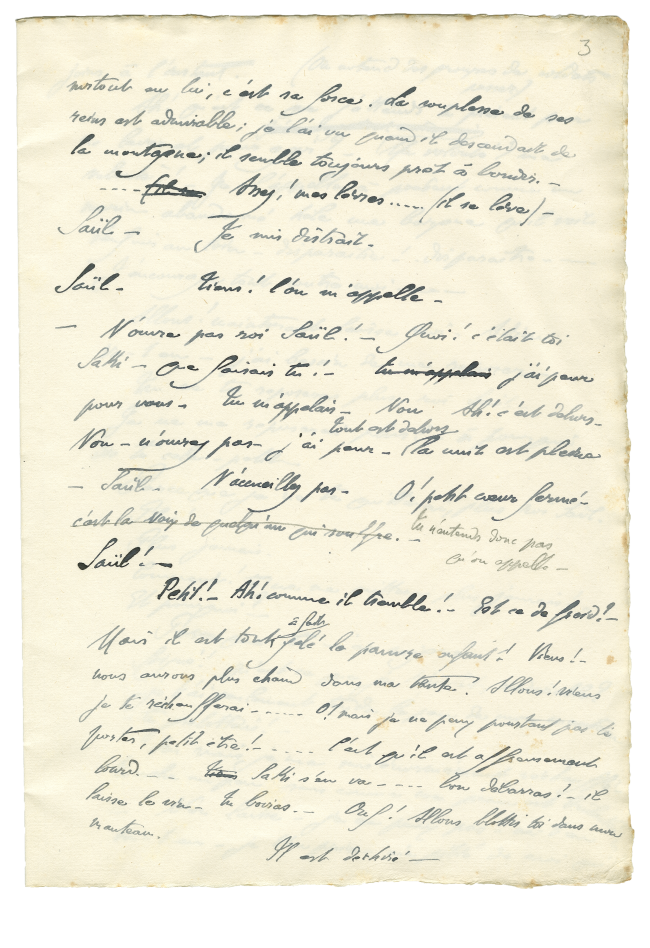

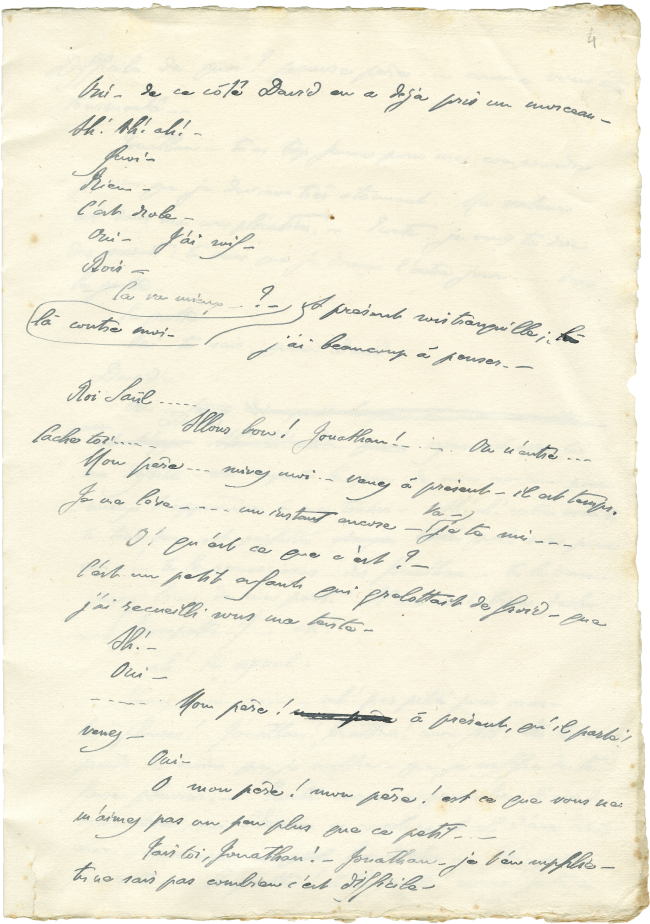

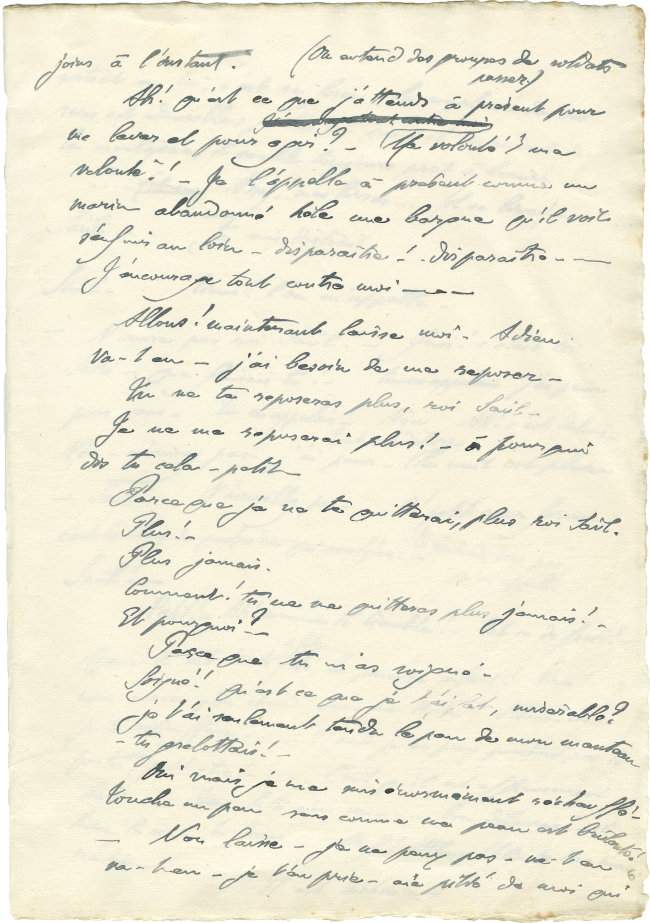

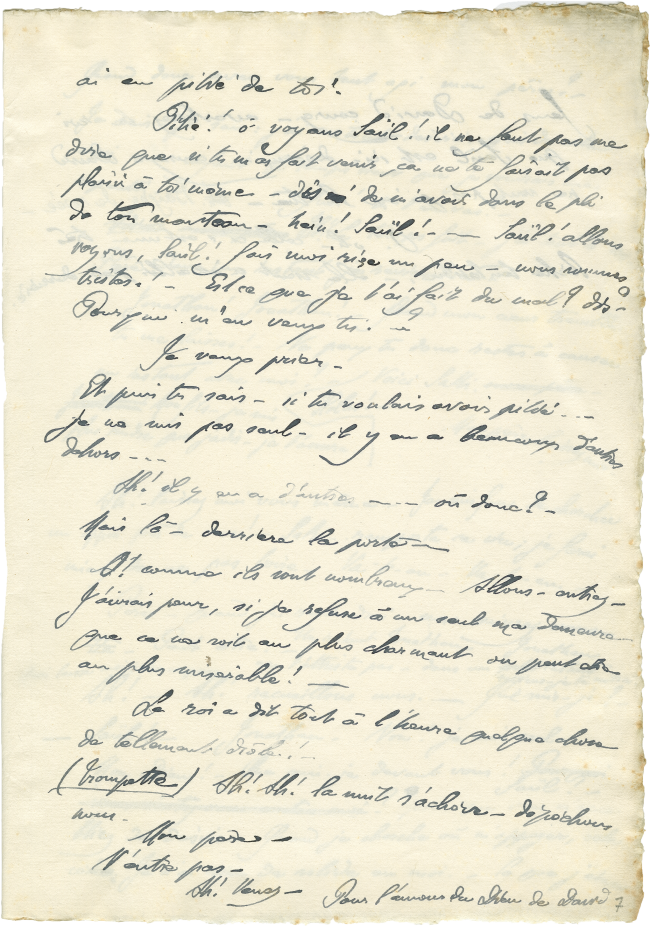

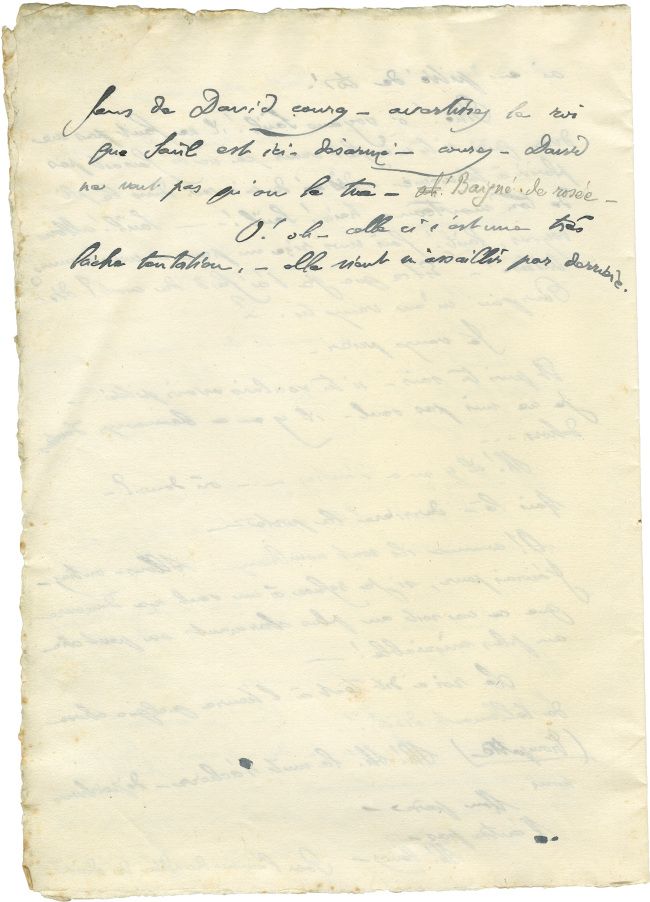

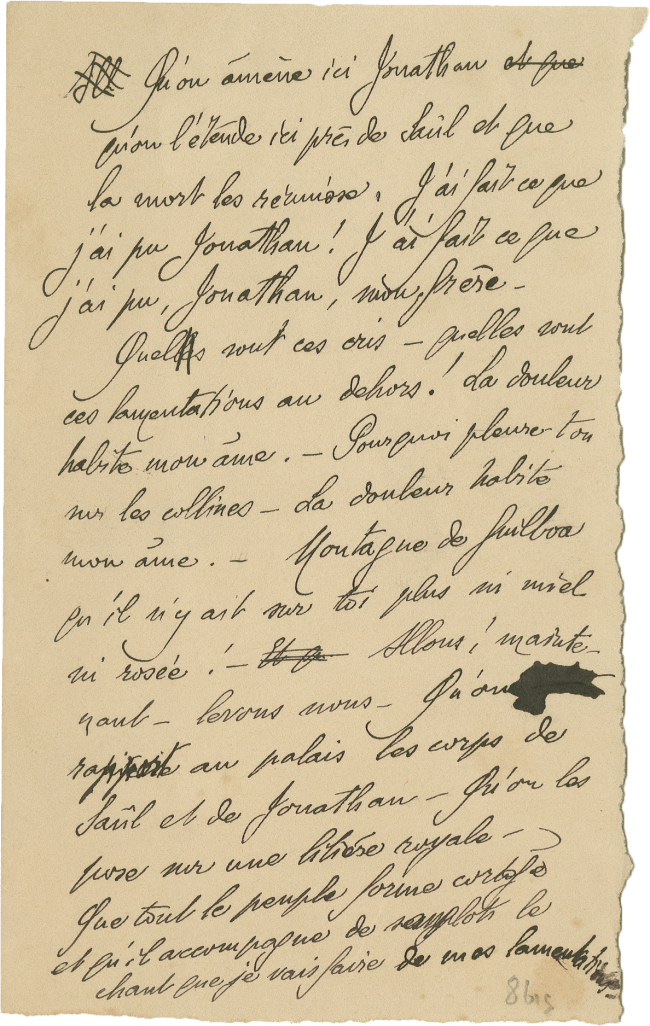

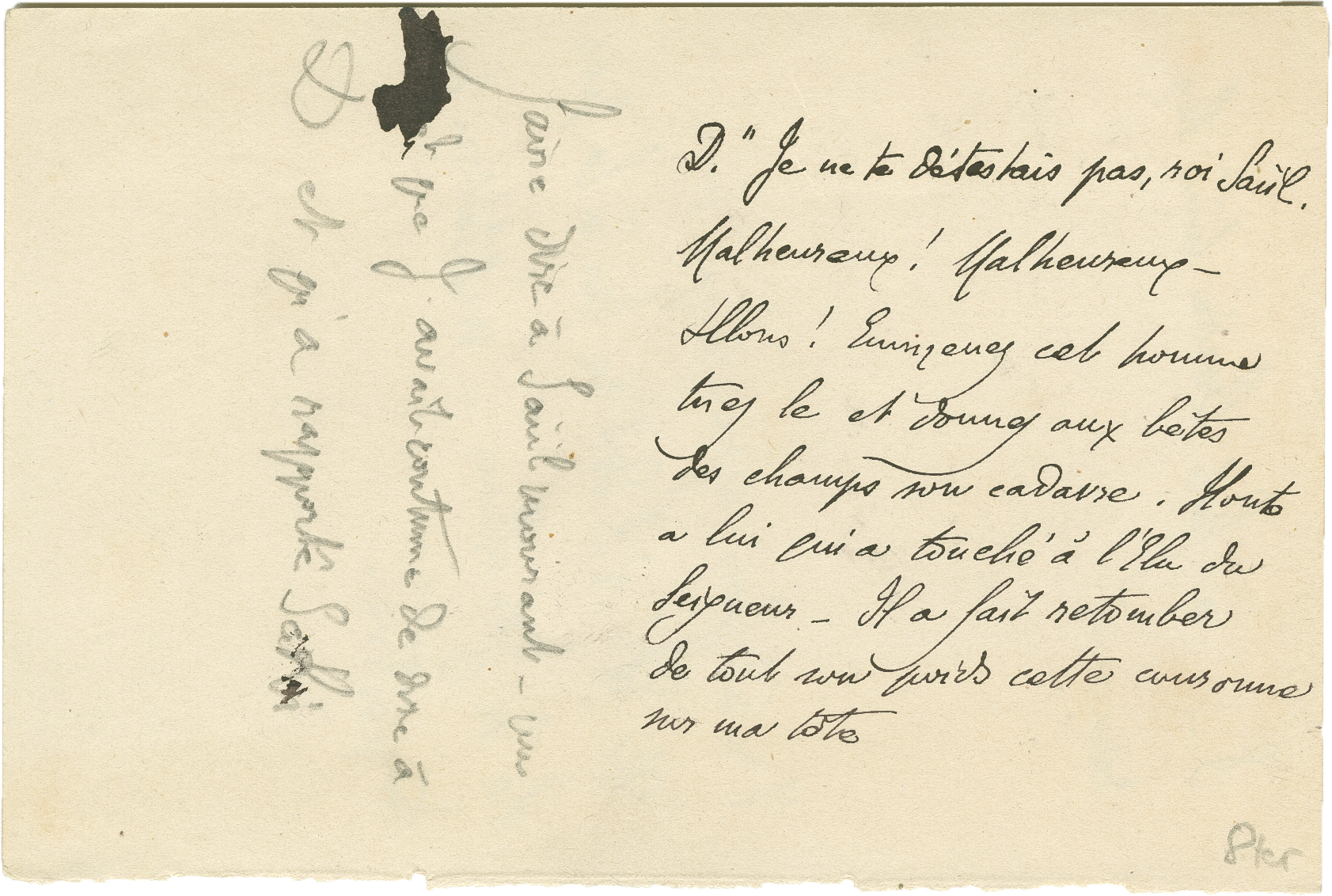

Dans la boîte, la pochette en papier bleu ciel, portant la cote « 01.53 » encadrée, comme le savent ceux qui ont eu la chance de consulter les archives de la Fondation Catherine Gide, a comme descriptif : « Saül (fragments de l’acte V). 7 ff. mss. » Le contenu est, en revanche, plus riche que prévu, car le nombre total de documents atteint les dix unités. Il s’agit de 7 grandes feuilles, qui dépassent légèrement le format A4 et dont 6 présentent des traces autographes seulement sur le recto et une également sur le verso. De plus, il y a deux feuillets, de format proche du A5 et numérotés « 8bis et 8ter », occupés par l’écriture au recto pour le bis et des deux faces pour le ter. Enfin, il y a une dernière feuille, tirée d’un cahier d’école avec ses rayures longitudinales. Ces trois derniers feuillets ont été probablement ajoutés après la composition de la pochette « 01.53 ».

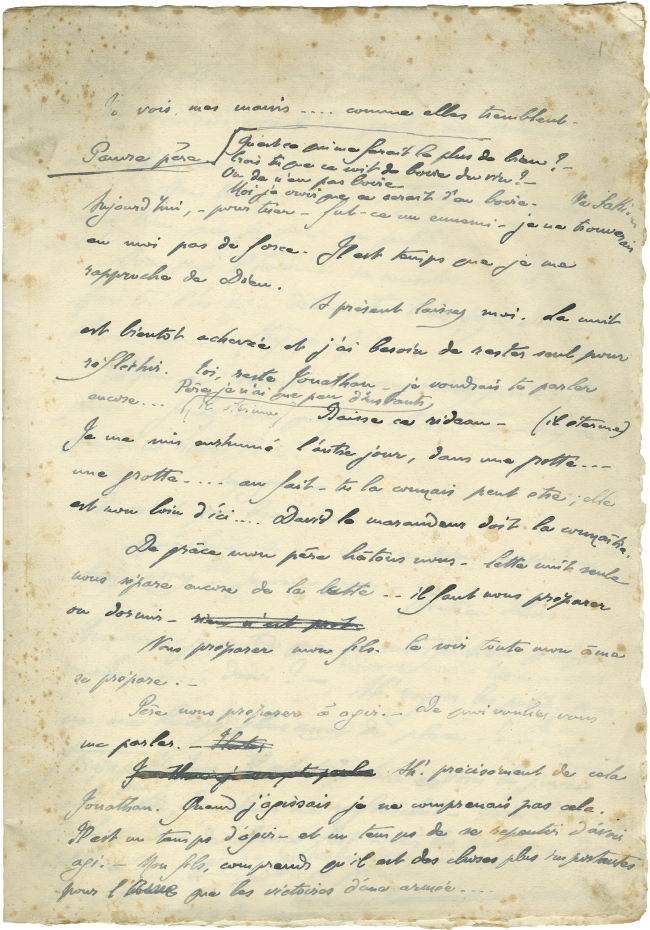

Le contenu des sept grandes feuilles concerne la création d’une grande partie de l’Acte V. C’est à partir du début de la deuxième scène, où Saül, complètement obnubilé, s’adresse à son fils Jonathan. Il est incapable d’agir, de quitter sa tente afin de faire un choix : soit guider son peuple contre les Philistins menés par David, soit tâcher d’échapper à son destin tragique. Ces sept pages s’achèvent sur la réplique de Saül qui précède l’arrivée du futur assassin du roi d’Israël, Johel, qui a rejoint l’armée de David, avec d’autres soldats. Saül, enivré par ses tourments extériorisés par les Démons, ne s’aperçoit de rien. Dans son délire, Saül évoque le temps passé, quand, en tant que berger, il était heureux :

SAÜL, à très haute voix, dans le silence.

Il est trop tard ! Voici le jour. (Il s’avance hors de la tente vers la gauche, s’agenouille ou s’assied à moitié par terre, les mains dans l’herbe.) Ah ! que cette fraîcheur me rafraîchit… Voici l’heure où les gardeurs de chèvres font sortir les troupeaux des étables. Il y a des herbes baignées de rosée…

Johel est entré avec d’autres guerriers de l’armée de David.

JOHEL, voyant Saül.

Comment ! il prie…

SAÜL, absorbé, sans les voir.

Je suis tenté1.

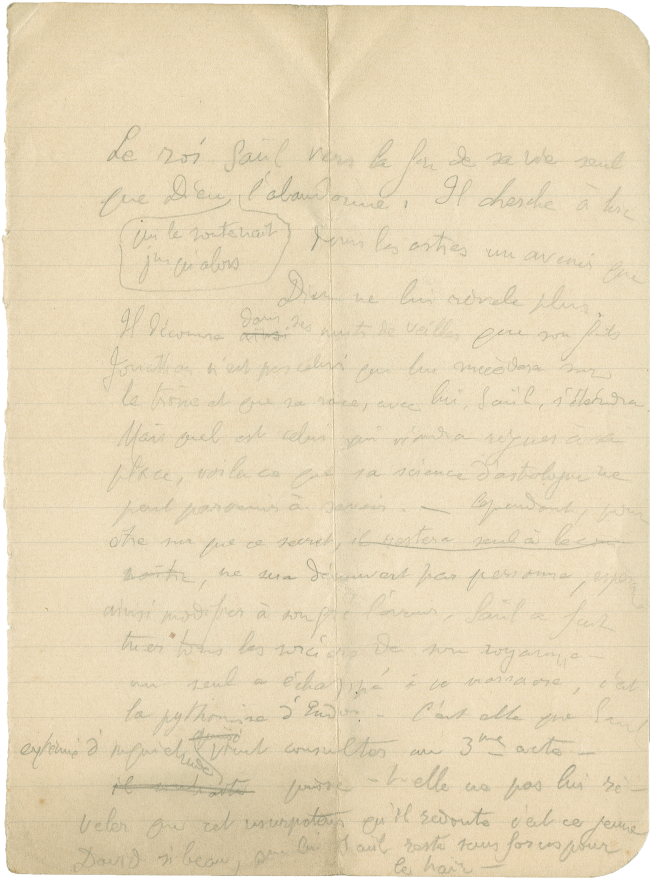

Les différences entre la version publiée de la pièce et ces manuscrits consistent principalement dans l’absence d’une partie des didascalies et de la ponctuation, ainsi que des noms des personnages. C’est une suite ininterrompue de répliques. Cependant, la richesse de ce lot de documents est représentée par des annotations mss. sur un des deux petits feuillets et surtout due au contenu du recto de la feuille du carnet d’école. Il s’agit d’un résumé inédit de la première pièce de Gide dont Marguerite Yourcenar disait : « Saül est un drame d’une complexité si grande qu’il est presque impossible à porter à la scène à moins d’acteurs capables de rendre visible ce monde intérieur2. » Voici la transcription du manuscrit de Gide :

Le roi Saül vers la fin de sa vie sait [?] que Dieu, qui le soutenait jusqu’alors, l’abandonne. Il cherche à lire dans les astres un avenir que Dieu ne lui révèle plus. Il découvre dans ses nuits de veilles que son fils Jonathan n’est pas celui qui lui succédera sur le trône et que sa race, avec lui, Saül, s’éteindra. Mais quel est celui qui viendra à régner à sa place, voilà ce que sa science d’astrologue ne peut parvenir à savoir. Cependant, pour être sûr que ce secret ne sera découvert par personne, espérant ainsi modifier à son gré l’avenir, Saül a fait tuer tous les sorciers de son royaume. Un seul a échappé à ce massacre, c’est la pythonisse d’Endor. C’est elle que Saül exténué d’inquiétude vient consulter au 3e acte. Puisse-t-elle ne pas lui révéler que cet usurpateur qu’il redoute c’est ce jeune David si beau, que lui Saül reste sans forces pour le haïr3.

Dans la production gidienne, le titre Saül évoque immédiatement, non seulement pour ceux qui s’occupent de son théâtre, une année : 1898 ! C’est une année capitale pour Gide, non seulement pour la publication de son premier texte dramatique, Philoctète ou le traité des trois morales, et l’achèvement, en Italie, de son premier grand drame, mais c’est également l’année de l’affaire Dreyfus, de la mort de Mallarmé, déchirante pour son ami Paul Valéry. Enfin, c’est l’année du début de Gide en tant que chroniqueur avec ses « Lettres à Angèle » dans les pages de L’Ermitage, où il se confronte directement à la production culturelle et théâtrale de son époque tout en concevant, avec un travail d’équipe exemplaire grâce au directeur de la revue, Edouard Ducoté, un modèle pour la future NRF.

C’est grâce à Ambre Philippe, qui établit ce dossier consacré à la première boîte des archives de la FCG, que nous avons la confirmation qu’existent encore des documents inédits de Gide et qu’il y encore un énorme travail à faire autour de son œuvre.

1 André Gide, Saül, dans id. Théâtre complet, t. I, Vincenzo Mazza (éd.), Paris, Classiques Garnier, coll. « Bibliothèque gidienne », 2024, p. 416. Dans la page manuscrite, les didascalies sont absentes.

2 Marguerite Yourcenar, Gide revisited, dans Cahiers André Gide, no 1, Paris, Gallimard, 1969, p. 39.

3 ALS, don Fondation Catherine Gide, cote : 01.52, f. ms. inédit.