Ophélie Colomb est docteure en histoire du droit, rattachée à l’Université de Bordeaux. Lauréate du Prix des Archives du Centre Gide-Schlumberger, elle est actuellement en résidence à la Fondation des Treilles, où elle travaille sur les manuscrits inédits liés à la rédaction des Souvenirs de la Cour d'Assises de Gide. Dans la Boîte 01, on trouve notamment le brouillon de la préface que Gide écrivit pour sa collection « Ne jugez pas », dans laquelle il publia La Séquestrée de Poitiers et L'Affaire Redureau. Avec des photos et des mots, la chercheuse nous propose un premier texte d'immersion dans la grande enveloppe contenant les notes de Gide lors de son passage par le Tribunal de Rouen, où il siège comme juré, du 13 au 25 mai 1912.

« Les archives, comme les histoires que l’on se raconte pour grandir, sont des paravents. Elles dispensent une réalité codée, fractionnée par les plis de l’objet, en grande majorité recouverte, et dont nous ne voyons que le haut, le bas, et les interstices1. »

Parmi les motifs réflexifs qui fourmillent dans le roman-essai-thèse Mon vrai nom est Élisabeth d’Adèle Yon, celui du rapport complexe entre la chercheuse-narratrice et les archives est travaillé à partir de l’ambivalence entre la matérialité salvatrice et les béances créatrices des documents découverts. En reconstituant partiellement – et partialement – l’histoire de son arrière-grand-mère Betsy diagnostiquée schizophrène et lobotomisée dans les années 1950, Adèle Yon rend compte de l’allant, mais aussi de la déception – voire de la colère quand l’archive est cruellement emplie de la silenciation des souffrances des femmes internées – générés par ses trouvailles, parfois fortuites. Les archives déterrées déconstruisent la mémoire familiale, invitent à creuser davantage autant qu’elles invisibilisent la principale protagoniste Betsy, sollicitent l’imaginaire pour combler le vide. Sa mise en récit incarnée de la quête de documents et de l’expérience des archives donne à voir que celles-ci ne sont pas seulement des matériaux mais aussi des espaces dynamiques, des lieux d’invention et d’interprétation qui interrogent comment elle – Adèle Yon – écrit l’histoire en prenant en considération ses incertitudes, ses silences et ses fragments. En cela, Mon vrai nom est Élisabeth est une variation de l’immersion sensorielle et émotionnelle offerte par les archives et décrite par l’historienne Arlette Farge2.

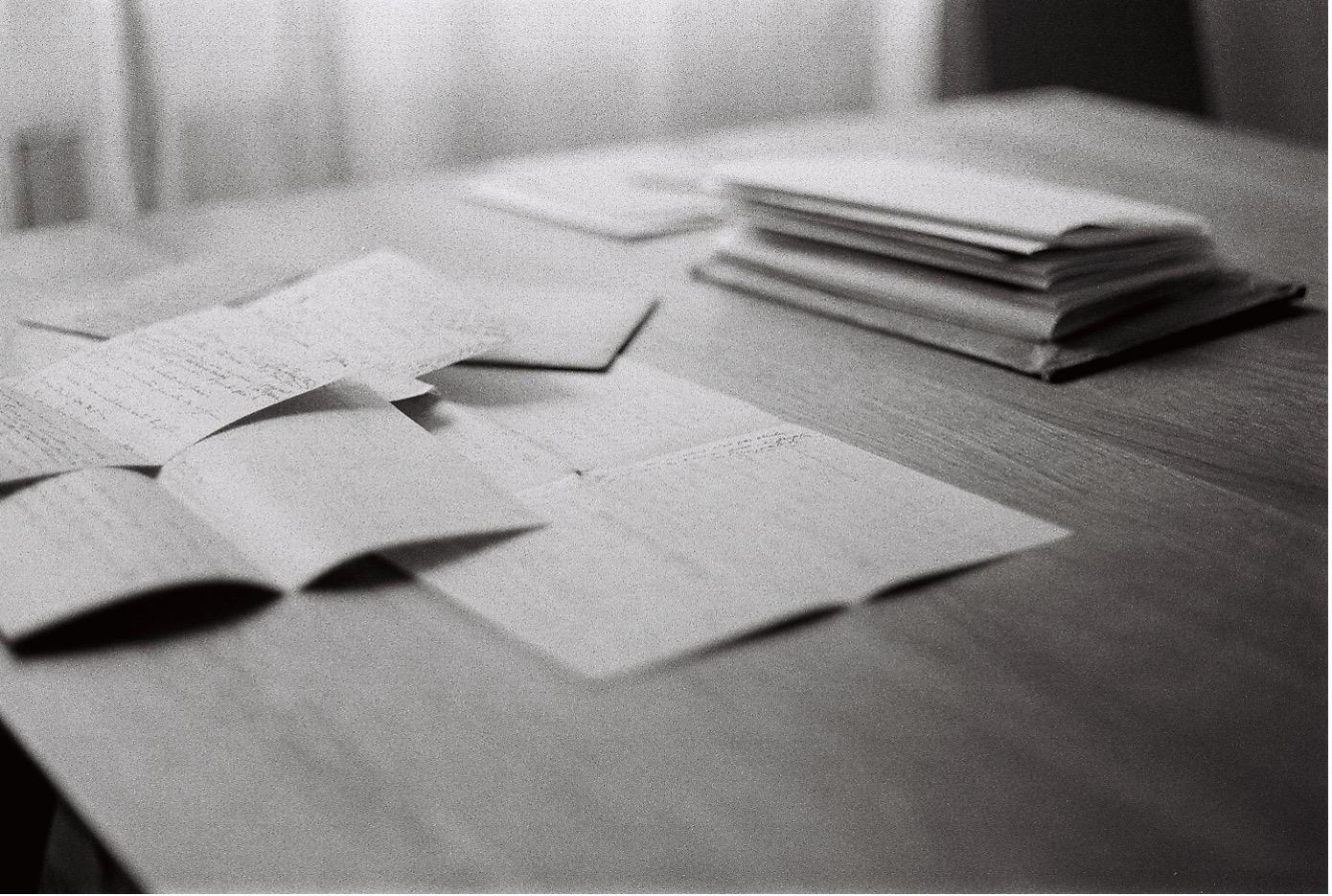

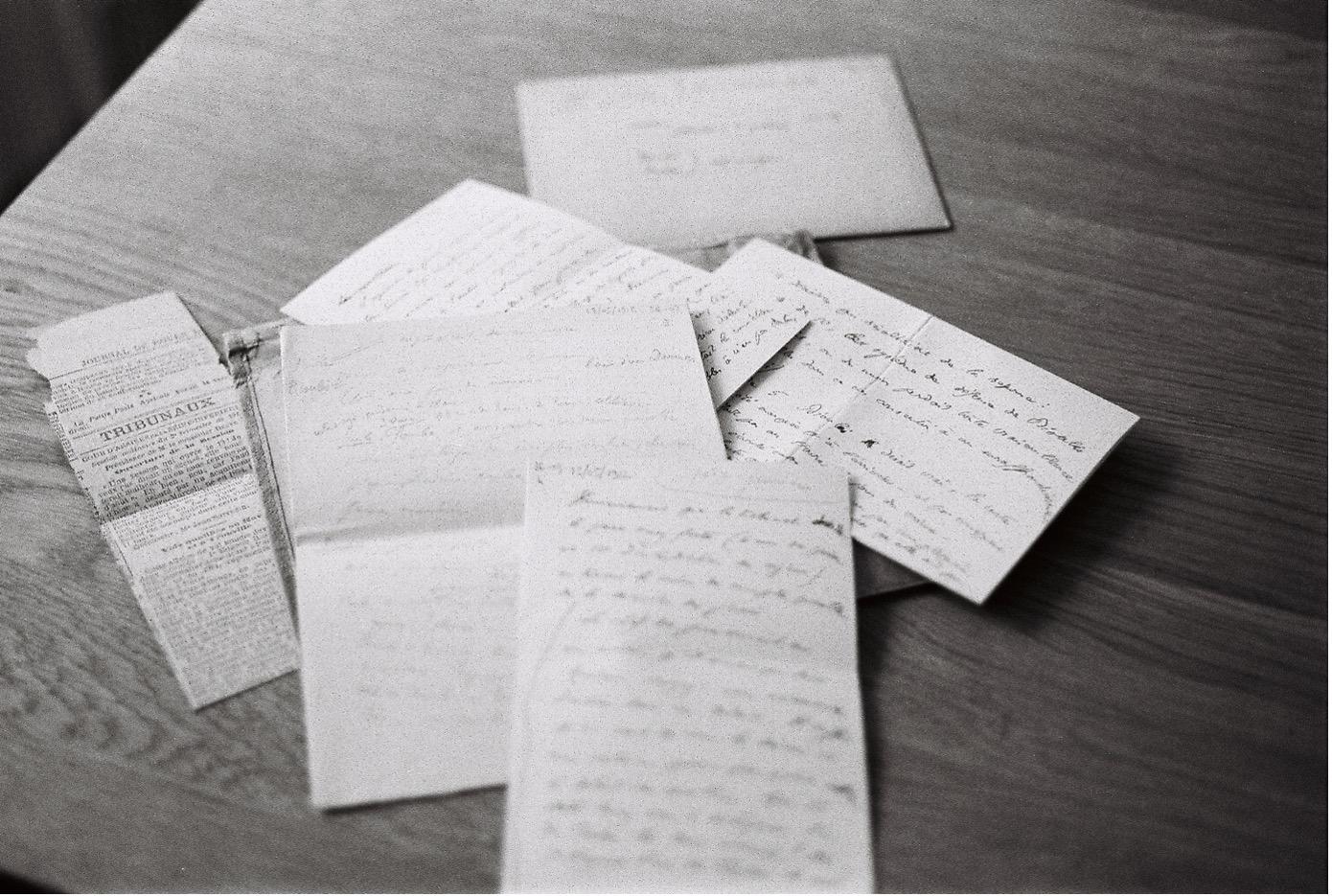

Cette immersion sensorielle et émotionnelle de l’archive, il m’a été donné de la ressentir – dans un contexte de recherche bien différent – lors de la découverte du manuscrit préparatoire de Souvenirs de la cour d’assises, récit de l’expérience de Gide comme juré d’assises en mai 1912 à Rouen. Ce texte m’accompagne comme il me poursuit depuis maintenant dix ans. En commençant à le disséquer en 2015, c’est à travers lui que j’ai fait mon entrée dans l’univers de la recherche. Alors, quand au cours de ma recherche doctorale j’ai pris connaissance fortuitement de l’existence de ses avant-textes3, la rencontre avec cet inédit fut indéniablement grisante. Rapidement, l’excitation a laissé place au souhait de valoriser ces feuillets. Grâce à la numérisation de ceux-ci, ce fut chose en partie faite dans les pages de ma thèse ; « en partie » car le manuscrit demeurait toujours inédit, enfoui dans la masse archivistique de Gide. Or, la découverte de ces feuillets m’avait permis de constater que des réflexions restaient à déplier, notamment sur les liens entre certaines archives littéraires et judiciaires, et que de nouvelles analyses tendaient à renouveler la réception et l’économie de l’œuvre gidienne. Afin de ne pas rester sur cette impression d’inachevé, la publication et l’étude génétique approfondie de ce manuscrit se sont imposées. Grâce à la confiance de Peter Schnyder et d’Ambre Philippe, j’ai pu avoir en main, pendant quelques semaines, ledit manuscrit. Le contact sensible et tactile avec ces documents hétéroclites – au-delà de l’émotion – a été précieux pour comprendre comment ce manuscrit avait été façonné et élaboré par Gide, puis comment il avait été organisé, classé, archivé.

Un classement méthodique des affaires : ordonner pour mieux déstructurer le récit en devenir

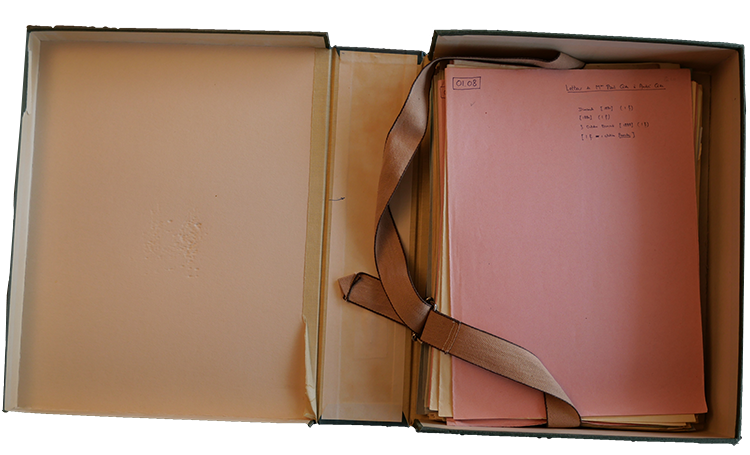

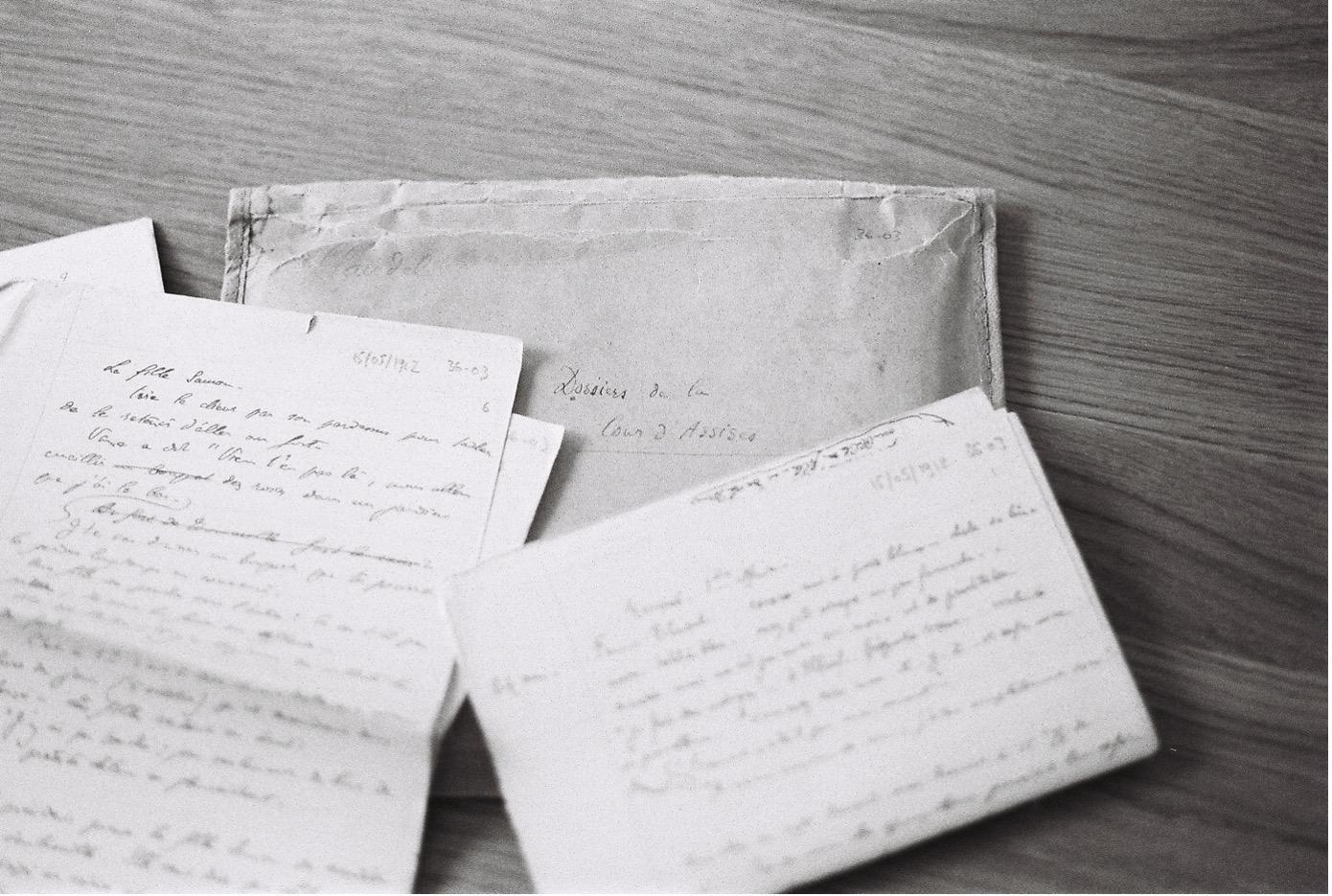

Le manuscrit préparatoire de Souvenirs de la cour d’assises est fait d’enveloppes et de liasses de documents composites (notes, correspondances, carte de visite, etc.), dont le classement contient l’empreinte à la fois de Gide et de l’archiviste. Quatorze enveloppes et liasses sont savamment agencées pour reconstituer temporellement, prosaïquement et factuellement les onze journées passées à la cour d’assises de Rouen en mai 1912. À cet égard, la première des enveloppes est probante et peut être considérée comme le plan, l’entrée en matière permettant de se repérer dans le dédale du manuscrit : celle-ci porte l’inscription – de la main de l’archiviste – « COUR ASSISES DIVERS [sic] » et trois colonnes faisant correspondre les onze journées passées aux Assises à une date et à un jour des semaines de mai 1912. Elle contient la carte de visite d’un agent d’assurance Charles Dupuis, ainsi qu’un document judiciaire manuscrit et ronéotypé sur lequel, pour chacune des affaires, sont indiqués les noms des accusé·es, de leurs avocats ou encore les crimes pour lesquels ils et elles sont jugé·es.

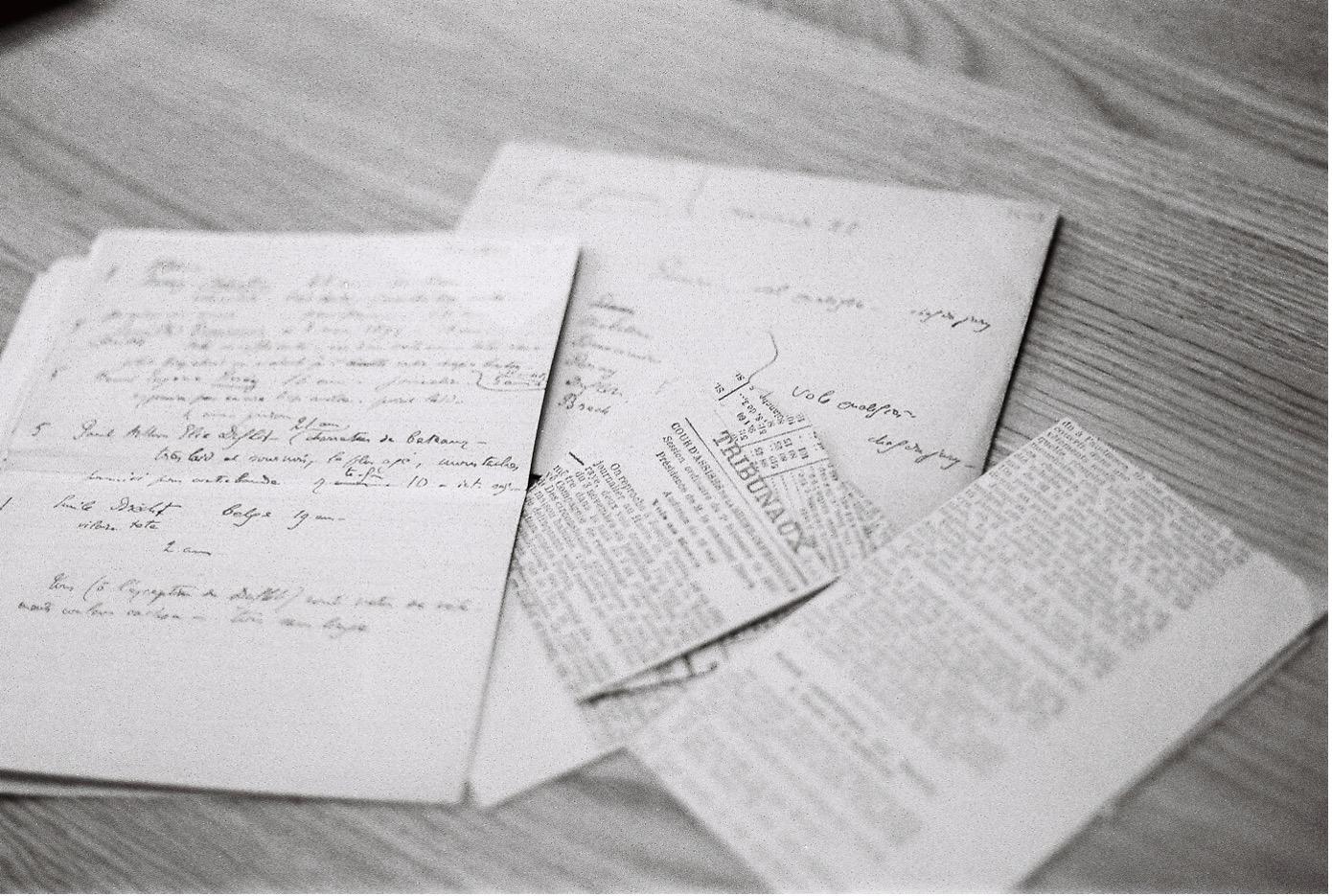

Onze enveloppes et liasses se succèdent dans l’ordre calendaire, à l’intérieur desquelles les feuillets sont soit pliés les uns dans les autres, soit isolés du reste des autres brouillons. Gide a pris soin d’écrire sur presque toutes les enveloppes la date, les vrais noms des accusé·es et leurs crimes4. Il ajoute parfois le verdict, comme c’est le cas pour l’enveloppe de la « 6ème journée » :

« 6ème journée Lundi 20

fille Eliot infanticide

rendue à ses parents

Lucas – vol qualifié

Lohier – coups mortels »

À l’exception de celle rassemblant les notes de Gide pour la « 10ème journée » (soit le vendredi 24 mai), chacune des enveloppes contient une ou des coupures de presse du Journal de Rouen correspondant aux affaires dont il est question. Cette récurrence est caractéristique – comme le classement dans des enveloppes – de la mise en œuvre de l’écriture documentaire de Gide ; pratique auctoriale que l’on retrouve tout particulièrement pour la rubrique « Faits divers » publiée entre 1926 et 1928 dans La NRF, La séquestrée de Poitiers (1930) ou encore L’affaire Redureau (1930)5. Il s’agira de déterminer, dans mes futures analyses, dans quelles mesures ces extraits du Journal de Rouen ont été des matériaux pour Gide dans la mise en récit de son expérience de la justice. Ses commentaires et ses traits de plume encadrant certaines phrases supposent déjà que les chroniques judiciaires publiées le lendemain de chaque procès ont été précieuses lors du travail de mise en forme de ses notes prises sur le vif.

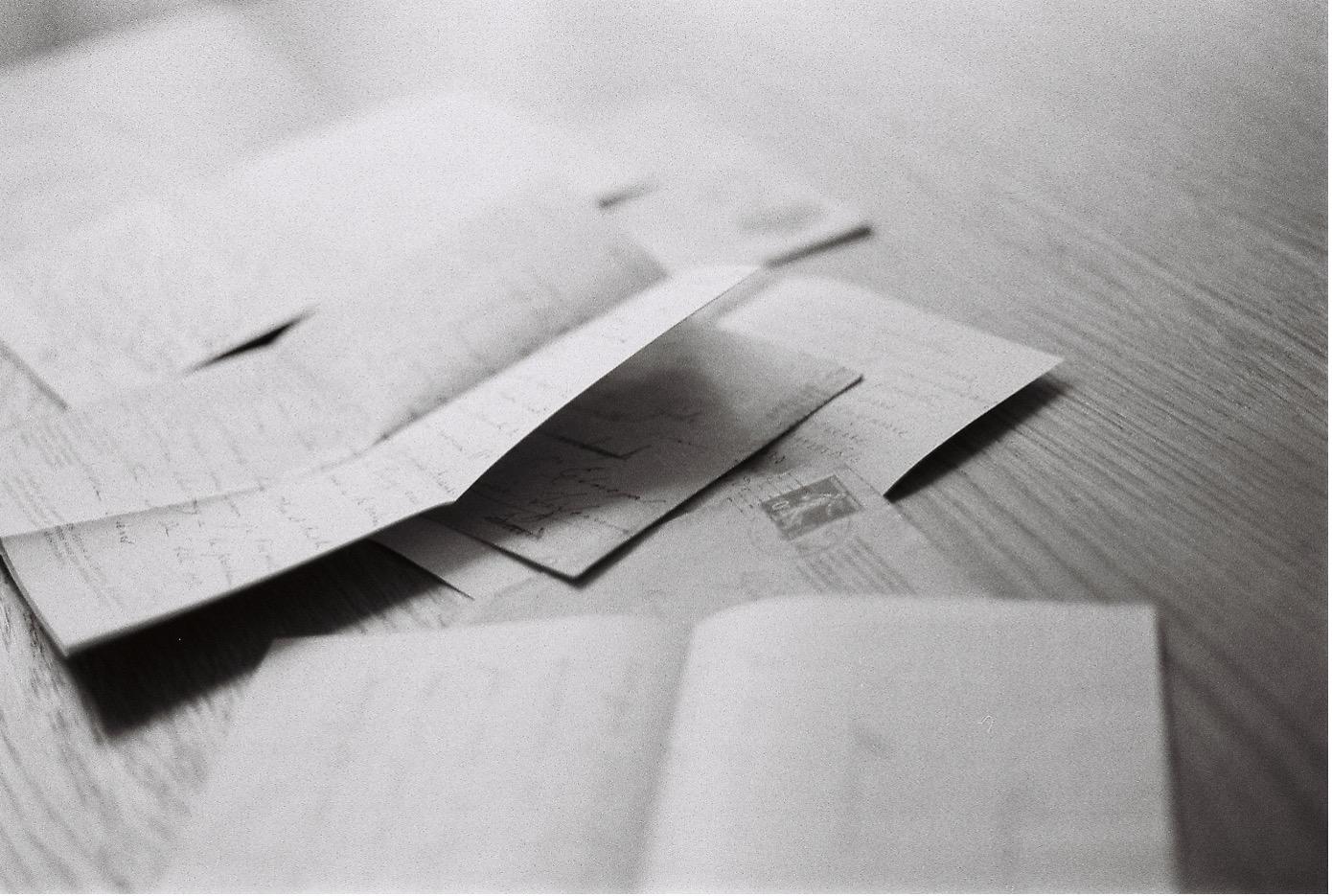

Enfin, les deux dernières liasses contiennent des documents exclusivement relatifs à l’affaire Henri Le Brun (Cordier dans le texte de Souvenirs de la cour d’assises) et témoignent – s’il fallait encore le démontrer – que cette affaire a été centrale et a embarqué Gide au-delà de l’expérience du prétoire et de l’écriture du texte. Ces liasses regroupent la correspondance entre Gide, Henri Le Brun et la mère de ce dernier, des brouillons, une longue lettre de l’avocat de Le Brun adressée à l’écrivain, etc. Ces documents seront précieux pour approfondir et cerner quel fut l’engagement de Gide auprès de ce jeune journalier qui incarne les marges sociales auxquelles l’écrivain était attentif.

Gide a donc organisé méticuleusement ses notes, ses brouillons, sa correspondance ainsi que les coupures de presse récoltées. Ce procédé de classement consciencieux lui permettait, peut-être, de ne pas se perdre, se confondre lui-même dans toutes ces vies humaines lorsqu’il s’est agi au cours de l’été 1913 de mettre au propre ses observations de la justice6. Ce classement rigoureux lui offrait, peut-être, la possibilité, lors de la mise au net, de brouiller méthodiquement le calendrier de la session d’assises de mai 1912 et ce, afin que les protagonistes des procès ne puissent pas être identifiés dans le texte imprimé7. Le réel et le vécu ordonnancés apparaissant alors comme les jalons à partir desquels il fut possible pour l’écrivain de reconfigurer la chronologie des procès, de reconstituer les faits et de réagencer le récit. Grâce à ses propres archives mémorielles et documentaires, Gide avait matière à combler les béances du droit par le texte à venir.

Ce classement rigoureux ne laisse pas de questionner. Gide procède-t-il à ce rangement dans des enveloppes dès mai 1912 ? Si oui, anticipe-t-il un travail de mise au propre décalé dans le temps8, le classement venant fixer sa mémoire ? Ou bien s’agit-il de conserver pour l’avenir et de manière intelligible son manuscrit constitué de notes disparates, illustrant ainsi « le penchant d’archiviste de l’écrivain9 » ?

Les indices matériels de l’élaboration de l’œuvre

Au-delà du classement des documents qui participe tout à la fois de l’œuvre et des archives en devenir, d’autres indices matériels aident à comprendre la temporalité de l’élaboration de l’œuvre. Une attention portée aux différents types de papiers utilisés par Gide est éclairante pour situer à la fois le lieu et le temps de l’écriture. Peter Schnyder rappelait récemment que ce medium est d’une grande importance pour l’écrivain « car c’est le premier support qui accueille et fixe les observations, les émotions et les impressions de l’écrivain. Il offre la première étape qui transforme une donnée personnelle, subjective, en un témoignage objectivé qui garde sa trace10 ».

J’ai pu constater que Gide utilise des papiers de moindre qualité pour les notes qu’il prend dans le prétoire. Les descriptions physiques et les origines sociales des accusé·es ainsi que les faits qui leur sont reprochés sont griffonnés à la hâte sur des feuilles souples et fines, parfois lignées, et même arrachées d’un cahier d’écolier. Certains états plus avancés du texte sont rédigés quant à eux sur du papier au grain supérieur, témoignant d’une écriture a posteriori. La matérialité du papier devient alors indice pour établir l’espace – prétoire ou bureau – de l’écriture, et a fortiori la période de l’écriture – en mai 1912 ou en juillet 1913. C’est ici qu’opère également la sensation tactile de l’archive : ôter un doute sur le moment du geste d’écriture en se référant à son support matériel, tangible et sensible.

L’instrument choisi par Gide pour noircir le papier offre également des pistes pour comprendre les différentes strates d’écritures. Apportant éclaircissements et complexités, le crayon et/ou la plume se superposent aux textures du papier. J’ai ainsi pu remarquer que pour les deux premières journées d’audiences, Gide utilise un crayon à papier, dont l’usage est peut-être à rapprocher de son envie de se fondre parmi les autres jurés. Dans Souvenirs de la cour d’assises, Gide confesse à cet égard que « par absurde crainte de [s]e faire remarquer11 », il n’a pas pris de note sur la première affaire. L’usage et le rendu du crayon sur le papier répondent peut-être à son souci de discrétion, l’écriture au crayon étant moins lisible et moins tapageuse que la plume. Les jours suivants, Gide change néanmoins d’instrument et use de la plume.

Cependant, l’utilisation de l’un ou l’autre n’est pas aussi franche et délimitée. Sur certains feuillets cohabitent des mots inscrits au crayon complétés par d’autres écrits à la plume. Par exemple, à propos de l’accusé Enou (Marceau dans lesSouvenirs), alors qu’il est juré pour cette affaire, Gide note au crayon et d’une écriture qui s’incline : « caractère un peu sombre » ; il ajoute ultérieurement, à la plume, « c’est tout ce qu’on trouve à dire contre lui ». Dans la version finale, ne subsiste que la première partie : « simplement on lui trouve “le caractère un peu sombre”12. » Parfois, c’est au contraire des mots au crayon qui viennent troubler un feuillet noirci à l’encre. Les mots inscrits au crayon se glissent sur le papier comme pour fixer une fulgurance, un détail à ne surtout pas oublier : « le dos voûté des accusés » ou « gendarmerie prévenue par lettre anonyme ». Une autre inscription au crayon, au caractère énigmatique m’a interpellée : « article de Miman R. des 2 M. 1893. [sic] » Gide fait référence ici à deux articles de Paul Mimande (1847-1913) publiés dans la Revue des Deux Mondes et portant sur les forçats en Nouvelle-Calédonie13

Dans labyrinthe de ces strates d’écritures, les formats et textures de papiers, comme le graphite et l’encre, donnent des repères autant qu’ils perdent qui s’y engouffre. Dès lors, les notes du Gide/juré – consignant les éléments nécessaires à son jugement et à la fortification de son intime conviction – se confondent et/ou se distinguent de celles du Gide/écrivain – inscrivant ses observations destinées à devenir littérature.

Les débordements et les manques d’un manuscrit préparatoire

Dans sa description, disponible sur le site de la Fondation Catherine Gide, le manuscrit de Souvenirs de la cour d’assisesest qualifié sous forme interrogative de « préparatoire ? ». Ce qualificatif induit que ces documents archivés sont les matériaux produits et/ou utilisés par Gide permettant de faciliter le prochain stade de son travail d’écriture. Ces feuillets correspondraient donc à la phase préliminaire à une autre forme plus avancée de l’écriture, elle-même située avant sa version imprimée.14

Au sein de cet enchevêtrement de mots, de papiers, d’enveloppes, certains documents débordent du cadre de la session d’assises de mai 1912. Je pense par exemple à cette lettre datée du 7 février 1914 de Suzanne Bellenger (née Maslard), laquelle demande à Gide d’intervenir en sa faveur à la suite de sa condamnation pour une affaire de mœurs. Voici quelques extraits de cette lettre adressée à Gide presque deux ans après son expérience de la justice à Rouen et quelque temps après la publication en volume de Souvenirs de la cour d’assises :

« Le Hâvre [sic] le 7 février 1914

Monsieur

Venant d’être condamnée a quatre mois de prison [sic] par le tribunal correctionnel du Hâvre [sic], pour une chose que je n’ai pas faite et dont je suis complètement innocente. Madame Lebrun [sic] a eu la bonté voyant cette iniquité de me donner votre adresse.

Monsieur vous qui êtes puissant qui pouvez beaucoup de choses. Je vous en prie prenez mon malheur en pitié, j’ai cinq enfants à élever l’ainée a 12 ans [sic] et le cinquième 5 mois et je voudrais que mon innocence soit reconnue pour que leur nom ne soit pas sali par ma condamnation pour une faute dont je suis innocente [sic]. C’est une affaire de mœurs. […]

Vous voyez Monsieur que de malheur tombe sur nous pour une erreur judiciaire, je vous jure Monsieur que je suis une honnête femme, d’ailleurs les renseignements pris sur moi, dans l’enquête le prouvent, […].

Monsieur vous qui pouvez beaucoup je vous en supplie tirez du déshonneur le nom de toute une famille d’honnêtes gens. […] »

Si certains documents du manuscrit débordent l’espace temporel de l’expérience et de la mise en récit de la justice-institution, d’autres manquent à l’appel. Comme évoqué précédemment, les états plus avancés du texte – situés entre les observations consignées par Gide et la version imprimée – font défaut, alors même que certaines notes conservées sont reprises suivant quelques modifications dans la publication de Souvenirs15. De même, il manque les épreuves du texte qui permettraient de connaître quelles furent les dernières corrections apportées par Gide avant sa publication. Qu’en est-il donc de ces feuillets manquants ? Ont-ils été perdus, vendus, détruits ?

Aussi, on sait que d’autres lettres de Le Brun existent, puisque Gide évoque dans le Journal à la date du 26 avril 1916 des échanges épistolaires alors que l’ancien prisonnier combat sur le front16. Où sont passées ces lettres ? Pourquoi n’ont-elles pas été classées avec le reste des « Dossiers de la Cour d’Assises » ? De même, aucun des documents composant le manuscrit ne porte la trace des « annexes » de l’édition en volume à partir de janvier 1914, à savoir l’« Épilogue17 » et l’« Appendice18 ».

Malgré ses carences, ses désordres et ses incohérences, le manuscrit préparatoire de Souvenirs de la cour d’assises révèle les faces cachées de l’œuvre. Il nous ramène dans le prétoire de la cour d’assises de Rouen en mai 1912, aux côtés de l’écrivain-juré fixant au crayon ou à la plume la physionomie des accusé·es, un évènement singulier de leurs vies, un détail du crime qu’ils ou elles sont accusé·es d’avoir commis, etc. En effet, ses notes prises sur le vif sont davantage centrées sur les hommes et les femmes, sur les récits que Gide observe et entend, que sur les rouages de la justice-institution. La critique de ceux-ci semble être le fruit d’une maturation ultérieure, consignée sur des pages qui demeurent encore secrètes.

- 1Adèle Yon, Mon vrai nom est Élisabeth, Paris, Les Éditions du sous-sol, 2025, p. 359.

- 2Arlette Farge, Le goût de l’archive, Paris, Seuil, « La Librairie du xxe siècle », 1989.

- 3Alors conservés dans les Archives de la Fondation Catherine Gide, aujourd’hui aux ALS de Berne.

- 4Pour les 4e et 10e journées, les enveloppes sont de fractures plus récentes et portent l’écriture de l’archiviste. Les documents correspondant à la 11e journée ont été classés dans une feuille A4 pliée en deux.

- 5Alison James, « Le fait divers aux frontières de la fiction : la rhétorique documentaire d’André Gide », Bulletin des Amis d’André Gide, nos179-180, janvier-avril 2013, p. 75-86.

- 6Le 2 juillet 1913, il note dans le Journal : « Je me suis occupé ces jours derniers à mettre au net mes Souvenirs de la cour d’assises. C’est je crois un très bon exercice et j’y prends un grand intérêt. » André Gide, Journal, tome I : 1887-1925, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, p. 747.

- 7Dans le texte imprimé de Souvenirs, les affaires ne sont pas toutes relatées et encore moins dans l’ordre ; de même, les noms donnés aux accusé·es sont de l’invention de Gide.

- 8Gide est alors occupé par l’écriture des Caves du Vatican.

- 9Peter Schnyder, « “La vue du papier blanc me grise” : Gide et le papier » [en ligne], Dossier « Boîte 01 », Les Carnets Gide. URL : https://fondation-catherine-gide.org/carnet/articles/la-vue-du-papier-blanc-me-grise-gide-et-le-papier

- 10Ibid.

- 11André Gide, Souvenirs de la cour d’assises, in Souvenirs et voyages, Paris, Gallimard, 2001, « Bibliothèque de la Pléiade », p. 10.

- 12Ibid., p. 21

- 13Paul Mimande, « Au Bagne. I. Le régime des forçats en Nouvelle-Calédonie », Revue des Deux Mondes, 117e vol., 15 mai 1893, p. 422-442 ; « II. La Colonisation pénale », Revue des Deux Mondes, 118e vol., 15 juillet 1893, p. 364-393.

- 14Il est néanmoins nécessaire d’apporter quelques nuances puisque certains feuillets du manuscrit préparatoire présentent un état plus proche de la version imprimée.

- 15Notamment le passage à propos de l’affaire de vol mettant en cause Alphonse et Arthur et débutant par « Les jurés sont unanimes » et s’achevant par « voter coupables tout simplement !... » dans André Gide, Souvenirs de la cour d’assises, in Souvenirs et voyages, op. cit., p. 14-15.

- 16André Gide, Journal, t. 1, op. cit., p. 947-148. D’ailleurs, contrairement à ce que laisse supposer Gide, Le Brun n’est pas mort au front en 1916, mais lors du conflit suivant en 1940 dans un bombardement près de Chartres.

- 17Gide relate une scène, à laquelle il a assisté, ayant eu lieu dans un train entre Narbonne et Nîmes en novembre 1912. Des voyageurs, emplis de préjugés, discutent des meilleurs moyens de punir des criminels.

- 18Il s’agit de la réponse de Gide à une enquête de L’Opinion sur le juré d’assises. André Gide, « Réponse à une enquête », L’Opinion, Paris, le 25 octobre 1913.