Le 13 novembre 1925, lors de son expédition en Afrique-Équatoriale française, André Gide se voit offrir un mystérieux animal par le chef du village de Zaoro Yanga1. Gide confesse avoir hésité à accepter cette surprenante créature enfermée dans un panier tressé, qu’il apparente à un rat2. Mais très vite, l’écrivain tombe sous le charme de ce petit primate qui lui fait « songer à un hérisson à poil doux, ou à un très petit ours, un ours de poche3 ». Il identifiera plus tard ce compagnon qu’il prénomme Dindiki – nom que lui donne la population locale – comme étant un pérodictique potto.

L’homme et l’animal ne se quittent plus et c’est la mort de Dindiki qui viendra séparer cet improbable duo le 1er mai 1926. Gide est « tout assombri4 » par cette perte et écrira un texte en l’honneur du primate dans lequel il affirme : « Dindiki, mon petit compagnon constant tout le long de ce voyage, encore aujourd’hui tu me manques et je te regrette5. » Il y avoue : « Dès que j’eus compris l’animal charmant qu’était Dindiki, je mis des gens en quête pour lui trouver une compagne. Déjà j’imaginais le couple en France ; il faisait souche et j’offrais un petit pérodictique à Larbaud... Malgré les récompenses promises aux indigènes chasseurs, ceux-ci revinrent les mains vides6. » Gide se voyait donc rentrer sur le Vieux Contient, le potto dans sa valise. La fatalité en a décidé autrement, mais il ne se laisse pas abattre pour autant. Peu après son retour en France, il écrit à son ami Marcel de Coppet, alors Gouverneur intérim du Tchad : « Marc7 vous a-t-il dit que mon pauvre petit Dindiki est mort quelques jours avant d’arriver à Douala ? Je ne puis pas me consoler et ferai tout pour retrouver son pareil8. » Plusieurs mois plus tard, il n’a toujours pas enterré son rêve de potto de compagnie et exprime sa demande à Coppet de manière plus frontale : « Oh ! si vous me rapportez de là-bas un couple de Dindikis... rien ne peut me faire plus de plaisir9. » Il est impossible à Coppet d’exaucer le souhait de son ami10 et le pérodictique potto ne posera finalement jamais la patte en Métropole.

Cette tentative avortée de transformer un animal exotique en animal de compagnie sur le sol européen ne se résume pas uniquement à une excentricité de l’écrivain. Gide n’est de loin pas le premier à souhaiter faire venir un animal d’outre-mer afin de l’installer dans son salon. Au XVIe siècle, la possession d’animaux exotiques – aussi convoités que le sucre, les pierres précieuses ou les épices – est un privilège réservé à la royauté et à la haute noblesse11. Charles Quint ou encore Catherine de Médicis s’en entichent, tout comme François Premier, qui demande parfois à ce que l’on installe un lion au pied de sa royale couche12. Au cours des siècles suivants, ce privilège s’étend aux aristocrates et aux bourgeois. Au XVIIIe siècle, la présence d’animaux exotiques dans la capitale française explose. On peut en croiser dans les rues ainsi qu’à l’intérieur des demeures cossues13. Le quai de la Mégisserie regorge d’animaleries proposant toutes sortes d’animaux exotiques. Les oiseaux – tels que les perroquets américains et africains ainsi que les cacatoès australiens – ainsi que les petits primates – tels que les singes capucins et les singes verts – sont les espèces les plus en vogue. Dès la fin du XIXe siècle, il est également possible d’acquérir un ouistiti à la Samaritaine14.

La cohabitation avec ces animaux n’est pas toujours une partie de plaisir. En 1768, la reine de Suède se voit dans l’obligation de se séparer de son malicieux primate qui avait le toupet de défaire les boucles des souliers de son noble entourage15. Plus d’un siècle plus tard, André Gide en fera lui-même l’expérience. « Faute de mieux », il revient d’Afrique avec une civette dans ses bagages. La bête a beau être « amusante », elle « sent fort, fait pipi dans tous les coins16 ». Il décide d’en faire cadeau au Jardin des Plantes.

Ces loufoques histoires de cohabitations malheureuses cachent en fait des conditions de vie beaucoup plus sombres. Comme l’explique Éric Baratay dans le sous-chapitre « une denrée coloniale délicate17 », à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, la faune africaine est considérée comme une « denrée coloniale ». Classifiés comme appartenant à la catégorie des marchandises, c’est en tant que telle que l’on expédie les animaux vers l’Europe. Les conditions de transport sont épouvantables et les marchands évaluent les pertes à 50% lors de chaque traversée18. Cette estimation ne prend pas en compte le nombre de décès ayant lieu avant l’embarcation. Outre-mer, chasseurs occidentaux cherchant à financer leur expédition et capteurs locaux engagés par les marchands européens traquent la faune19. Lors des tentatives de captures, les blessures et le stress engendrent un fort taux de mortalité chez les animaux. Un moyen efficace pour capturer un spécimen est de tuer la mère afin de récupérer son petit… Ce véritable carnage se base sur l’idée ancienne d’une nature inépuisable, que l’homme peut exploiter à sa guise.

André Gide, animé par une sincère affection, aurait tout de même été prêt à laisser infliger de telles violences à d’autres pottos si cela avait pu lui permettre d’avoir enfin le plaisir de gratter, à domicile, l’un de ces « petits ours » sous les aisselles. Il est pourtant conscient du rôle qu’il a joué dans la funeste fin de Dindiki. Il raconte que l’animal étouffait sous la chaleur, loin de l’humidité de sa forêt natale, et qu’il ne parvenait pas à s’alimenter correctement20. Quand, à l’agonie, Dindiki le mord agressivement, Gide en est convaincu : « sans raisonner précisément, il se persuadait, j’en suis sûr, que j’étais ce qui l’empêchait de se soigner à sa façon, ce qui l’avait emmené, qui le retenait loin de sa forêt bienheureuse21 ». Dans sa relation avec Dindiki, Gide veut croire à une réciprocité basée sur la tendresse. Cette réciprocité n’est pas pour autant synonyme d’égalité et n’empêche pas la domination22. L’écrivain n’échappe donc pas aux travers de la société anthropocentrée dans laquelle il évolue. L’assouvissement de ses désirs relègue le bien-être, voire la survie de l’animal au second plan.

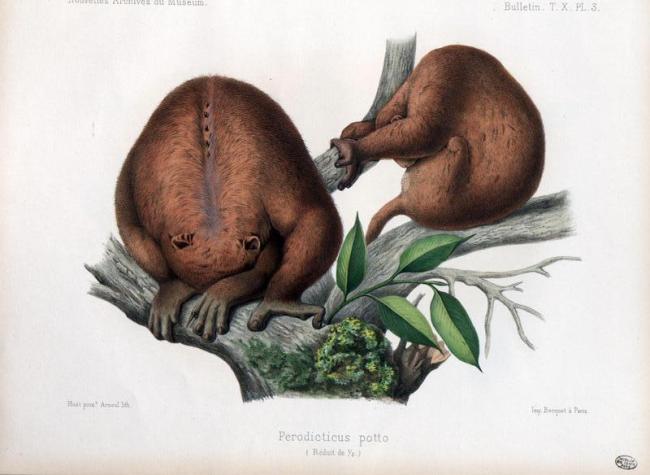

La réelle curiosité scientifique qui anime Gide ne doit pas être négligée. Le potto pérodictique, aussi appelé potto de Bosman – du nom de Willem Bosman, marchand néerlandais qui mentionne pour la première fois l’animal dans une publication occidentale23 – est un animal méconnu. Dans un ouvrage consacré à la zoologie de la Guinée datant de 185324, le zoologiste néerlandais Coenraad Jacob Temminck accorde quelques pages à ce petit primate. Comme il l’explique, il est si rare d’apercevoir cet animal – actif la nuit – que les naturalistes ont longtemps mis en doute son existence. Au milieu du XIXe siècle, seuls quelques spécimens empaillés sont conservés dans les Muséums d’Europe. Gide s’adresse aux naturalistes du Muséum d’Histoire naturelle de Paris et tous lui affirment ne jamais avoir pu étudier un spécimen vivant25. La perspective d’approfondir les connaissances scientifiques concernant cette espèce à laquelle il s’est tant attaché, joue alors certainement un rôle dans son vif désir d’en accueillir un couple en France.

Il est néanmoins permis de se demander si à la sincère affection et à l’intérêt scientifique évidemment, ne s’ajouterait pas une petite coquetterie bourgeoise. En effet, le fait d’être l’heureux propriétaire d’un si curieux spécimen aurait fort certainement valu à Gide de briller en société à quelques occasions.

[1] Ce village se situe en actuelle République Centrafricaine.

[2] André Gide, Dindiki ou le pérodictique potto, in Pierre Masson (éd), Souvenirs et voyages, Paris, Gallimard, "Bibliothèque de la Pléiade", 2001, p. 711.

[3] Idem.

[4] André Gide, Le Retour du Tchad [1928], Paris, Gallimard, « Folio », 2017, p.490.

[5] André Gide, Dindiki, op.cit., p.712.

[6] Ibid, p.711.

[7] Marc Allégret, qui a accompagné André Gide en Afrique-Équatoriale.

[8] Lettre d’André Gide à Marcel de Coppet, le 7 juillet 1926, in Hélène Baty-Delalande et Pierre Masson (éds), Gide et la question coloniale. Correspondance avec Marcel de Coppet, 1924-1950, Lyon, PUL, 2020, p. 66.

[9] Lettre d’André Gide à Marcel de Coppet, le 29 décembre 1926, ibid., p. 76.

[10] Lettre de Marcel de Coppet à André Gide, le 12 mai 1927, ibid, p. 79.

[11] Éric Baratay et Élisabeth Hardouin-Fugier, Zoos. Histoire des jardins zoologiques en Occident, Paris, La Découverte, 1988, p. 40.

[12] Éric Baratay et Élisabeth Hardouin-Fugier, op.cit., p. 21.

[13] Louise E.Robbins, Elephant Slaves and Pampered Parrots. Exotic Animals in Eighteenth-Century Paris, Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 2002, p.3.

[14] Éric Baratay et Élisabeth Hardouin-Fugier, op.cit., p. 141.

[15] Wilfrid Blunt, Linné. Le Prince des botanistes, Paris, Belin, 1986, p. 231.

[16] Lettre d’André Gide à Marcel de Coppet, le 7 juillet 1926, in Hélène Baty-Delalande et Pierre Masson (éds), op.cit., p. 66.

[17] Éric Baratay et Élisabeth Hardouin-Fugier, op.cit., p. 137

[18] Ibid., p.137-142.

[19] La possession d’animaux domestiques exotiques ne joue qu’un infime rôle dans le succès de ce commerce à l’ère coloniale. Les Muséums ainsi que les jardins zoologiques sont les principaux commanditaires. Voir à ce sujet Éric Baratay et Élisabeth Hardouin-Fugier, op.cit.

[20] André Gide, Dindiki ou le périodictique potto, op.cit., p. 716-717.

[21] Ibid., p. 718.

[22] Voir à ce sujet Watlter Putnam, « Dindiki, ma plus originale silhouette », Bulletin des amis d’André Gide, nos 199/200, automne 2018, p. 87-107. Selon l’auteur, Dindiki incarne l’Afrique pour Gide. Son rapport à l’animal serait donc représentatif de son rapport au continent et à la colonisation.

[23] Guillaume Bosman, Voyage de Guinée, Autrecht, Antoine Schouten, 1705. Disponible en ligne sur gallica.bnf.fr.

[24] Coenraad Jacob Temminck, Esquisses zoologiques sur la côte de Guinée, Leiden, E. J. Brill, 1853. Disponible en ligne sur gallica.bnf.fr.

[25] André Gide, Dindiki, op.cit., p. 712.