J’ai parcouru — et découpé — ce livre à de nombreuses reprises. Aujourd’hui ce n’est plus qu’un texte à trous1. Pas une phrase n’y est complète et je ne peux en lire ne serait-ce que la première ligne. La dernière, moins attaquée que les autres, dit ceci : « moi, je voudrais un moment me transformer en oiseau pour connaître le contentement et la joie qu’ils éprouvent à ». À chanter ? à voler ? Non, cela va plus loin encore, c’est plus essentiel même : « le contentement et la joie qu’ils éprouvent à vivre ». Je retrouve la fin de la phrase dans une autre traduction de ce court texte du XIXe siècle, qui m’a tant de fois traversée et dont j’ai gardé un souvenir d’allégresse et d’exaltation. Joyeux, tel est le premier et principal qualificatif de Leopardi quant aux oiseaux, selon lui « plus aptes à la félicité que les autres animaux » — le chant de l’alouette a été qualifié d’« exalté ». Et telle est la passerelle que j’établis, que je construis vers André Gide2 — pour motiver cette petite dérive libre et légère, sans prétention.

Si l’on croise dans ses pages quelques carnages à la carabine malgré le fait qu’il n’ait pas du tout l’âme d’un chasseur (je pense, pour l’évacuer d’office, à l’épisode de la chasse au canard dans Paludes), Gide est définitivement un ornithophile, ornithologue amateur amoureux, observateur attentif des oiseaux et de leurs comportements. Observation pétrie de curiosité profonde, toute tournée vers une description minutieuse de ce qu’il voit, mais aussi, quelquefois, interprétation volontairement dirigée, directionnelle, de certains faits observés — un peu d’anthropomorphisme tout de même, mais point tant. Surtout, une qualité d’attention qui va dans le sens des propositions de la philosophe Vinciane Despret dans son ouvrage Habiter en oiseau3, à laquelle on se réfèrera plus loin.

Gide aime profondément les oiseaux, lui qui a été désigné par l’un des leurs comme élu. Ainsi narre-t-il cet événement particulier, alors qu’il a quinze ans, dans Si le grain ne meurt :

Sur le seuil de cette année (1884) il m’arriva une aventure extraordinaire. Au matin du premier jour de l’an : j’étais allé embrasser Anna qui, je l’ai dit, habitait rue de Vaugirard. Je revenais, joyeux déjà, content de moi, du ciel et des hommes, curieux de tout, amusé d’un rien et riche immensément de l’avenir. Je ne sais pourquoi, ce jour-là, je pris pour m’en revenir, au lieu de la rue Saint-Placide qui était mon chemin habituel, une petite rue sur la gauche, qui lui est parallèle ; par amusement, par simple plaisir de changer. Il était près de midi ; l’air était clair et le soleil presque chaud coupait l’étroite rue dans sa longueur, de sorte qu’un trottoir était lumineux, l’autre sombre.

À mi-chemin, quittant le soleil, je voulus goûter de l’ombre. J’étais si joyeux que je chantais en marchant et sautant, les yeux au ciel. C’est alors que je vis descendre vers moi, comme une réponse à ma joie, une petite chose voletante et dorée, comme un morceau de soleil trouant l’ombre, qui s’approcha de moi, battant de l’aile, et vint se poser sur ma casquette, à la manière du Saint-Esprit. Je levai la main ; un joli canari s’y logea ; il palpitait comme mon cœur, que je sentais emplir ma poitrine.

Certainement l’excès de ma joie était manifeste au-dehors, sinon aux sens obtus des hommes ; certainement pour des yeux un peu délicats je devais scintiller tout entier comme un miroir à alouettes et mon rayonnement avait attiré cette créature du ciel.

Je revins en courant près de ma mère, ravi de rapporter le canari ; mais surtout ce qui me gonflait, ce qui me soulevait de terre, c’était l’enthousiasmante assurance d’avoir été célestement désigné par l’oiseau.

Déjà j’étais enclin à me croire une vocation ; je veux dire une vocation d’ordre mystique4 […].

Représentation si enjouée du canari, « petite chose voletante et dorée, comme un morceau de soleil trouant l’ombre » ! Vigueur de cet être lumineux capable de percer les ténèbres. Quelques jours plus tard, le miracle se répète et confirme sa prédestination : Gide croise la route d’un autre serin. Non content d’être déjà intéressé à la population aviaire (peu de temps avant, il a reçu en cadeau un couple de tourterelles), il trouve dans l’oiseau un allié, messager divin qui lui fait signe. Son histoire avec lui peut commencer.

Certains oiseaux chez Gide sont de véritables personnages : dans la sotie Le Prométhée mal enchaîné, l’aigle en est un. Oiseau symbolique et factice, symbole fait oiseau, il est double et miroir inversé de Prométhée, bien éloigné de sa représentation traditionnelle. Son rôle est de composition : d’ordinaire majestueux et féroce, il est ici faible et soumis, piteux. Aussi désorientant que le texte dans lequel il joue. On a tous un aigle, et il faut aimer son aigle, même s’il vous dévore. Entre lui et Prométhée se noue une histoire amoureuse inattendue, une étreinte serrée, vases communicants reliant leurs deux corps : « Il occupait de ses morsures le prisonnier qui l’occupait de ses caresses, qui maigrissait et s’épuisait d’amour, tout le jour caressant ses plumes, sommeillant la nuit sous son aile et le repaissant à loisir5. » Mais voilà : il faut bien (et l’oiseau s’en trouve balayé avec) se débarrasser, se libérer de sa conscience — ou encore reconnaître, apprivoiser son désir et l’intégrer (en le mangeant littéralement) à sa personnalité, pour réussir à mener une vie authentique6. Prométhée et son aigle appartiennent aux « figures qui ont permis à l’auteur de se connaître et de s’affirmer7 ».

Mais il y a bien d’autres oiseaux moins individualisés : cette joie irrésistible, impérieuse, que véhicule leur chant et dont parle Leopardi (mais aussi Vinciane Despret : « Quelque chose importe, plus que tout, et plus rien d’autre n’importe si ce n’est le fait de chanter8 », écrit-elle) suinte un peu partout dans les textes de Gide qui me passent entre les mains — quelque chose me dit qu’il connaissait l’Éloge des oiseaux. Deux d’entre eux me font penser que, chez lui, l’oiseau se lie d’abord et avant tout au plaisir : celui de la mélodie, de la musique, une musique naturelle, irrépressible. Et au-delà, une fenêtre ouverte sur la volupté et l’érotisme.

Dans Les Nourritures terrestres, le chant irraisonné des oiseaux, jusqu’à l’épuisement, lui est un exemple de passion brûlante jusqu’auboutiste, plaisir masochiste qui ferait presque mal :

Biskra – au soir.

Dans cet arbre il y avait des oiseaux qui chantaient. Ils chantaient, ah ! plus fort qu’oiseaux, eussé-je cru, pussent chanter. Il semblait que l’arbre même criât – qu’il criât de toutes ses feuilles, – car on ne voyait pas les oiseaux. Je pensais : ils vont en mourir ; c’est une passion trop forte ; mais qu’est-ce qu’ils ont donc ce soir ? Est-ce donc qu’ils ne savent point qu’après la nuit un nouveau matin va renaître ? Ont-ils peur de dormir toujours ? Veulent-ils s’épuiser d’amour en un soir ? comme si dans une nuit infinie il fallait après qu’ils demeurent. Courte nuit de la fin du printemps !

– ah ! joie que l’aube d’été les réveille, et tellement qu’ils ne se souviendront de leur sommeil que juste assez pour, le soir suivant, avoir un peu moins peur d’y mourir9.

Un certain chemin a été parcouru en matière d’étude des chants depuis la publication de l’ouvrage. Le musicien et bio-acousticien Bernie Krause, parti à la recherche des origines de la musique dans la nature, y a participé grâce à ses innombrables enregistrements depuis les années 197010. Il exprime une admiration sans borne pour « le grand orchestre animal, révélateur de l’harmonie acoustique de la nature11 » — cette « voix collective » dont les chants d’oiseaux font partie — et dit avoir, avec lui, véritablement rencontré la musique. Ses mots goûtent le son comme sa diversité. Tissu sonore, texture acoustique. Les textes de Gide, tout aussi attentif, révèlent la même écoute active, de tout son être, du chant des oiseaux, et plus largement de tout le paysage sonore qui l’environne — « Quelle tranquillité ! Des appels d’oiseaux ; puis, sitôt que le soleil est couché, le concert des criquets commence12 ». Il aurait pu inventer lui-même le terme de « biophonie » forgé par Krause.

Il me plaît de penser que l’écrivain aurait apprécié ce que ce dernier explore passionnément, à savoir : « Comment la structure sonore inhérente à la biophonie a-t-elle poussé l’homme à s’exprimer au travers de la musique13 ? ». Outre l’homme, pourquoi les animaux en général, et les oiseaux en particulier, n’exprimeraient-ils, ne manifesteraient-ils pas eux aussi des émotions à travers leurs vocalisations ? Flagrant délit d’anthropomorphisme, oui. L’extrait des Nourritures terrestres est sans conteste anthropomorphe, mais de façon volontaire : Gide fait ici œuvre d’écrivain, pas d’ornithologue14. Il s’invente des raisons pour lesquelles les oiseaux chantent si fort, en cherchant à s’identifier à eux. À sa façon, il se pose cette question que le philosophe Thomas Nigel formulera plus tard, en 1974, dans What is It like to Be a Bat ? : comment est-ce, qu’est-ce que cela fait d’être une chauve-souris ? Pour Nigel, on ne pourra jamais que l’imaginer. Néanmoins, cette identification est valable, si l’on en croit l’ornithologue Tim Birkhead : « Nous nous identifions plus étroitement aux oiseaux qu’à tout autre groupe d’animaux (mis à part les primates et nos chiens de compagnie) parce que la vaste majorité des espèces d’oiseaux […] s’en remettent d’abord aux deux mêmes sens que nous : la vue et l’ouïe15. »

En prêtant des sentiments aux oiseaux, Gide se place sans conteste du côté de Charles Darwin, qui ne douta jamais de l’existence des émotions chez les animaux, mais n’était alors pas représentatif, sur ce point, de la pensée générale. Question plus que controversée et complexe encore aujourd’hui, débat toujours réitéré au sein de la communauté des éthologues et autres chercheurs sur le vivant. Birkhead prend parti, et moi avec : « La conscience est un défi majeur ; d’où l’intérêt passionnant d’essayer de comprendre le genre de sentiments que vivent les oiseaux et d’autres animaux. Chez nous, la conscience intègre les différents sens. Je ne doute pas que ceux des oiseaux ne soient aussi intégrés et que cette intégration ne crée des sentiments (d’une nature ou d’une autre) qui permettent aux oiseaux de mener leur vie quotidienne ; quant à savoir s’ils créent une conscience comme nous l’entendons, on l’ignore. Nous avons beaucoup progressé durant les vingt dernières années et plus nous avançons, plus il paraît plausible que les oiseaux ont bien des sentiments16. »

Plus simplement, il semble démontré aujourd’hui que le chant des oiseaux se rapporte à la reproduction et à la défense du « territoire », les mélodies ne devant pas faire oublier la catégorie des cris. C’est en tout cas ce qu’écrit un autre ornithologue d’aujourd’hui, Grégoire Loïs, dans son ouvrage tout frais Ce que les oiseaux ont à nous dire17. Malgré tout, pourquoi les oiseaux chantaient-ils si furieusement ce soir-là à Biskra ? La question reste entière.

Joie si vitale que manifestent les oiseaux aux yeux de Gide (Étienne Souriau parle d’un genre d’« enthousiasme du corps18 »), source de tant d’autres plaisirs. Dans un roman ultérieur, La Symphonie pastorale, l’intensité des chants s’est semble-t-il apaisée par rapport aux Nourritures terrestres, les oiseaux y sont créatures destinées à « sentir et exprimer l’éparse joie de la nature » avec une sérénité sous-entendue :

Elle [il s’agit de Gertrude, jeune fille aveugle] me raconta plus tard, qu’entendant le chant des oiseaux, elle l’imaginait alors un pur effet de la lumière, ainsi que cette chaleur même qu’elle sentait caresser ses joues et ses mains, et que, sans du reste y réfléchir précisément, il lui paraissait tout naturel que l’air chaud se mit à chanter, de même que l’eau se met à bouillir près du feu.

[…] Je me souviens de son inépuisable ravissement lorsque je lui appris que ces petites voix émanaient de créatures vivantes, dont il semble que l’unique fonction soit de sentir et d’exprimer l’éparse joie de la nature. (C’est de ce jour qu’elle prit l’habitude de dire : Je suis joyeuse comme un oiseau.) Et pourtant l’idée que ces chants racontaient la splendeur d’un spectacle qu’elle ne pouvait point contempler avait commencé par la rendre mélancolique.

– Est-ce que vraiment, disait-elle, la terre est aussi belle que le racontent les oiseaux ? Pourquoi ne le dit-on pas davantage ? Pourquoi, vous, ne me le dites-vous pas ? Est-ce par crainte de me peiner en songeant que je ne puis la voir ? Vous auriez tort. J’écoute si bien les oiseaux ; je crois que je comprends tout ce qu’ils disent19.

Enchâssant ses références, Gide évoque un peu plus loin la Symphonie no 6 de Ludwig van Beethoven, dite Pastorale, qui, dans le second mouvement, fait entendre les voix de trois oiseaux : un rossignol, un coucou et une caille. Les protagonistes sont allés écouter cette œuvre en concert, et c’est précisément le second mouvement, « Scène au bord du ruisseau », qui est souligné dans la conversation suivante. Le monde aviaire est ici convoqué dans un jeu de correspondances auditives propres à éveiller la découverte du monde en Gertrude, qui guérira de sa cécité.

Par touches successives, d’un texte à l’autre, est réitéré l’émerveillement de l’écrivain devant la faune et la flore. Émerveillement devant la variété de ce monde, devant sa beauté, son apparat et sa richesse chromatique, sa complexité constitutive. Descriptions allègres d’espèces, de couleurs et de formes (« L’un, d’azur chatoyant, si charmant que je ne me décidais pas à le tuer, la curiosité, le désir de le voir de près l’a enfin emporté. Sa tête est brune. Les plumes du dos sont d’un tendre bleu de pastel ; tout le dessous du corps est bleu clair ; les ailes vont de ce même bleu tendre au bleu le plus sombre. La queue, bleu sombre, très longue, se termine en pointe aiguë. Un peu plus loin je vis jusqu’à sept oiseaux noirs et jaunes, gros comme des sansonnets, sur le dos d’un âne20 »), chapelets de noms disant sa connaissance non seulement de l’ornithologie mais du vocabulaire en général (« Quantité d’oiseaux au bord du fleuve ; peu craintifs, car jamais chassés ni poursuivis ; aigles-pêcheurs, charognards, milans (?), étincelants guêpiers vert émeraude, petites hirondelles à tête caroubier, et quantité de petits oiseaux gris et blanc semblables à ceux des bords du Congo. Sur l’autre rive, des troupeaux de grands échassiers21 »), déclarations d’amour envers ces êtres stupéfiants (« Le merle est le plus musicien, le plus poète de nos oiseaux22 »).

C’est le propre des ornithophiles que de décrire poétiquement les oiseaux, merveilles de la nature. Dans notre temps, Fabienne Raphoz en fait partie. Outre un recueil de contes qu’elle leur a consacrés, elle a publié des poèmes intitulés Jeux d’oiseaux dans un ciel vide. Augures, puis Parce que l’oiseau23. Ces « carnets d’été d’une ornithophile » entrent en résonance avec les extraits épars de Gide à propos des oiseaux dans son Journal. On y trouve en particulier l’histoire d’un Rougequeue à front blanc, dont les agissements sont consignés sur plusieurs jours ; mais aussi cette phrase qui me fait sourire : « Chaque soir, quand les deux rouges-gorges du Colombier se mettent à chanter, à s’en faire éclater les syrinx, je m’amuse à imaginer tous les noms d’oiseaux qu’ils s’envoient à coup d’arias. C’est plus élégant qu’entre humains, il n’empêche24. » Ou encore ceci sur la chouette : « On devrait la nommer Janus plutôt que Noctua, avec ses yeux jaunes brillants sur le devant du visage et bruns à l’arrière car elle est capable de flouer le prédateur lorsqu’elle tourne la tête à 180°, et le regarde avec une paire d’yeux plus vrais que nature25. » Bref l’art de mêler des informations scientifiques et précises à une formule/formulation qui n’a pas tant l’air de les contenir.

Certains ornithologues actuels savent tout pareillement offrir des perles à la fois stylistiques et scientifiques. Je donne la parole à Grégoire Loïs, qui écrit à propos de la Sterne arctique ces lignes si évocatrices : « La Sterne charrie avec elle les images d’une houle océanique, de blocs de glace dérivants, de colères météorologiques comme il peut y en avoir au sud des quarantièmes, de mers d’huile transparentes et de ciels immobiles. / Son vol se déborde lui-même, traînant à sa suite l’histoire des générations l’ayant précédée, d’autres oiseaux dont l’évolution a conduit à celui-là. / Une évolution sans destin ni finalité, au gré des aléas d’un monde tournant sur lui-même et autour d’une étoile, elle-même en rotation autour du centre d’une galaxie qui s’éloigne du centre supposé de l’univers26 ».

Revenons à l’oiseau gidien. Quelquefois, celui-ci meurt sur l’autel de la science, et se retrouve, à l’instar d’une série d’insectes également rapatriés par avion, au Muséum national d’histoire naturelle. C’est le cas de l’« oiseau-aéroplane » dans Voyage au Congo, qui fait le voyage de retour dans les malles de Gide :

Au crépuscule et déjà presque à la nuit nous voyons voler, au-dessus de la rive de sable, de nouveau cet étrange oiseau dont je parlais déjà (avant Bouca). Un coup de fusil de Coppet l’abat. Il tombe dans le fleuve, où Adoum va le repêcher. Deux énormes pennes non garnies et n’ayant que la tige centrale, partent de l’aileron, presque perpendiculairement au reste des plumes. À peu près deux fois de la longueur totale de l’oiseau, elles écartent de lui, paradoxalement, deux disques assez larges, à l’extrémité de ces tiges, que l’oiseau, semble-t-il, peut mouvoir et dresser à demi, indépendamment du mouvement des ailes. Coppet, qui me donne l’oiseau pour le muséum, l’appelle « l’oiseau aéroplane » et affirme que certains naturalistes en offrent six mille francs ; non qu’il soit extrêmement rare ; mais il ne se montre qu’à la tombée de la nuit et son vol fantasque le protège27.

Ni lui ni Marcel de Coppet, futur président du MNHN, n’ont de scrupules28. À l’époque, le destin de cet oiseau était tout tracé : être tué pour intégrer les collections du Muséum. La façon dont l’écrivain décrit l’oiseau dans son texte prend déjà forme anatomique et naturaliste. Ses mots d’ailleurs ne dénotent pas avec celle dont notre contemporain Grégoire Loïs, rattaché au même Muséum, décrit la structure complexe du plumage : « Sur l’abdomen, les plumes sont organisées, tuilées, disposées avec minutie. / Chacune est composée d’une partie centrale, d’abord nue, attachée dans la chair par un muscle. De part et d’autre partent les vexilles, formant comme des étendards. / Les vexilles sont constitués de barbes, lamelles croissant obliquement sur le rachis, parallèles les unes aux autres. Ces barbes portent ensuite des barbules, et ces barbules de petits crochets, les hamuli, permettant aux barbes d’être solidaires les unes des autres. / C’est un tissage fascinant, une mécanique orchestrée pour la régulation thermique et le vol. / Un véritable fantasme d’industriel : la structure est si rigide — tout en étant très souple et très légère — qu’on peut l’ébouriffer et la restaurer à l’identique d’un simple effleurement des doigts29. » Contrairement à Gide — mais ils n’ont pas le même métier —, lui cherche à comprendre le pourquoi et le comment de cet appareil compliqué. Mais le mystère semble toujours le même, d’après lui.

Amateur qualifié, Gide se limite à la description, toujours précise, et en cela il est un véritable observateur d’oiseaux. Vinciane Despret, dans Habiter en oiseau, s’emploie à observer les « observateurs d’oiseaux », ornithologues de métier plus généralement, mais pas que. La tendance, chez ces derniers, fut longtemps à établir des schémas et théories comportementaux valables pour toutes les espèces aviaires, négligeant ainsi, voire annulant, les inconformités, particularismes, exceptions. Une nouvelle méthode fut « l’histoire de vie d’oiseaux individuels », creuset de résultats inédits. Non majoritaire, elle a néanmoins ouvert la voie : désormais, plus d’ornithologues accordent leur attention à ce qui ne correspond pas à la chose courante. Et rendent ainsi compte de la multiplicité des manières d’être, défendue par l’autrice de l’essai.

C’est un changement vécu par Gide lui-même, lorsqu’il observe des pinsons dans son jardin normand de Cuverville et qu’il restitue cette expérience dans son Journal à l’été ou l’automne 1911. Persuadé d’une théorie générale sur les rapports entre mâles, il doit se rendre à l’évidence que ses pinsons ne la vérifient pas :

Le mauvais temps, le travail m’empêchent cette année d’observer, comme je fis trois ans durant, les pinsons qui peuplent mon jardin. À présent qu’ils sont plus nombreux l’observation du reste est moins facile. Un seul couple d’abord nichait dans le buisson près du banc où j’avais accoutumé de m’asseoir. Couple ? Non ; c’était un ménage à trois. Longtemps je refusai de m’en convaincre, tenant pour admise, pour certaine, la haine des mâles rivaux ; mais je fus pourtant bien forcé d’en convenir : les deux mâles que je voyais soigner la même femelle, approvisionner le même nid, s’entendaient parfaitement entre eux.

Et si ce n’est pas le même trio que je retrouvai l’année suivante, alors c’est que ces mœurs sont d’usage courant chez les pinsons.

Ce qui me porterait à le croire, c’est que je les retrouvai à Arco, dans le bas Tyrol. À la fin de la saison d’hiver, c’est-à-dire au moment des nids, de la terrasse de l’hôtel à peu près désert à cette époque de l’année, durant une quinzaine de jours nous pûmes observer des pinsons très peu sauvages et que le patron de l’hôtel protégeait. Ils étaient trois, une femelle et deux mâles, très aisément reconnaissables l’un de l’autre, mais également empressés auprès de la femelle, et pour le nid également bons pourvoyeurs.

Ne me piquant point d’être seul à avoir observé ces étranges mœurs chez les pinsons ou chez d’autres oiseaux, je projetai longtemps d’écrire à Henry de Varigny qui tenait alors dans Le Temps une intéressante chronique de la vie rurale, répondait volontiers aux correspondants inconnus et au besoin ouvrait de petites enquêtes. Mais un tel sujet n’allait-il pas lui paraître ressortir au roman plutôt qu’à l’histoire naturelle30 ?

La chute est drôle. Au prisme des réflexions de Vinciane Despret, je me dis que ce Varigny n’aurait pas donné crédit aux observations de Gide !

Et cette liaison inattendue : l’autrice se met dans les pas de l’écrivain lorsqu’elle écrit sur le « territoire », finissant par convoquer le terme de « partition » : « Car c’est bien ce que sont les territoires, ce sont des partitions. Et à nouveau, le sens s’élargit, ici se dédouble : la partition est, d’une part, ce qu’écrit le chœur musical qui compose avec des chants et, d’autre part, ce qui décrit l’opération de division de l’espace en des territoires différenciés — avec cette précision que le terme a perdu aujourd’hui son sens de division au profit de “partage”. Cette heureuse dualité sémantique de la langue française, le fait qu’un même terme, celui de partition, désigne à la fois une composition musicale et une façon de répartir, de partager des lieux, ouvre alors à une double dimension de l’habiter, une dimension à la fois expressive et géopolitique, indissociablement. Les territoires dessinent des réseaux de territorialités sonores[31] ». Mot à double sens, qui se déploie grâce à ses ramifications. Despret apprécie non seulement les réseaux mais aussi les emboîtements : nous voici dans les arcanes des Faux-Monnayeurs.

Il est enfin une autre expérience, plus longue, de fait plus frappante, qui tourne à l’enquête de terrain, et a une fonction sans doute bien différente : entre le 22 juin et le 21 juillet 1914, Gide est excessivement préoccupé par un sansonnet visiblement tombé du nid et incapable de voler. Il relate cela longuement dans son Journal. Je n’en donnerai qu’un seul extrait :

Il a fait très beau tout aujourd’hui. Je me suis levé d’assez bonne heure, et j'ai été promener mon oiseau dans le potager avant que les chats ne soient sortis du grenier. Le petit a sans doute reconnu dans l'air un cri d’étourneau, car, tout à coup, lui complètement muet d’ordinaire, s’est mis à crier, à appeler précipitamment. Un instant j’ai espéré que l’autre allait répondre. J’avais descendu une chaise et j’ai longtemps attendu. Vers 8 heures j’ai remonté l’oiseau dans la lingerie. Je suis retourné près de lui après le thé ; il semblait si triste et la pièce me paraissait si sombre auprès de la resplendissante lumière du dehors, que j’ai pris le parti de le remettre dans la volière où je l’avais d'abord mis le premier jour. Il s’est blotti au soleil et n’a guère bougé de toute la matinée. Je me suis occupé de lui chercher des vers et des graines, puis à lui aménager une baignoire où tout aussitôt il s’est précipité ; puis il est retourné à sa première place. Il ne fuit pas quand je m’approche et semble aimer que je lui caresse le dessus de la tête, comme on fait aux chats ; alors il allonge le cou et se fait le plus haut possible32.

L’attachement qu’il montre pour cet oiseau, qu’il s’approprie vite (il devient très rapidement « mon sansonnet »), est touchant à bien des égards. C’est d’abord un grand moment de « dérive des sentiments », si je puis dire, de la part de Gide : il y manifeste là aussi cette idée que les oiseaux pourraient avoir des émotions. Le sansonnet « se réjouit », « se fâche », il est « très guilleret » mais aussi « si triste », il avait « l’air heureux » d’être dans sa main. Lorsque l’écrivain affirme que l’oiseau le reconnaît, je me replonge dans L’Oiseau et ses sens de Tim Birkhead, et dans tout ce qui a été démontré depuis lors sur le sujet : la vue bien sûr, l’ouïe évidemment (dont la fameuse écholocation, qui nous échappe en tant qu’humains), le goût, l’odorat et le toucher, tous trois prouvés existants chez les oiseaux, et enfin leur sens magnétique — boussole et carte géographique intégrées. Avec cette réflexion à la clé : « Si un sens magnétique avait jadis paru si improbable chez les oiseaux, c’est notamment faute d’avoir pu identifier l’organe spécifique apte à déceler un tel champ33 ». Indécrottable incapacité à se désaxer pour comprendre.

À partir du 28 juin 1914, l’Europe ressent la montée en puissance des tensions austro-serbes et la marche vers la guerre. Gide se sert-il de ce petit oiseau comme d’ornières ? Est-ce l’unique moyen trouvé par lui de parer son esprit à ce qui est en train de fondre sur le monde ? Son désarroi, sa tristesse sont palpables34. Comme si ce pauvre petit être avait été symboliquement le dernier rempart bien fragile contre la boucherie qui s’annonçait. Nous tous avons été tant préoccupés par la (re)découverte du chant des oiseaux entre mars et juin 2020. Nous étions confinés, et cela nous a ouvert les oreilles. Il ne s’agissait pas d’être aveugle, mais de se sauvegarder. Les merveilleuses vocalises de quelques merles, entre autres, m’ont tant réconfortée autant que conquise lors de cette période inédite. Elles furent mon antidépresseur.

Tout ce que Gide ne connaît pas des oiseaux lorsqu’il écrit alors, parce que ce n’est pas encore connu, c’est un continent. Le film Les Oiseaux d’Alfred Hitchcock n’existe pas encore non plus (ni le livre de Daphné Du Maurier dont il est adapté) — ce célèbre film où, enfin, ce sont les hommes qui se font attaquer par les oiseaux, et non l’inverse. « L’histoire des animaux, de leur évolution, subit l’influence contraignante de l’homme. […] Mais rien de tout cela chez les oiseaux. Ils ont été abattus, traqués ; ils le sont encore, comme ces Corbeaux freux ; et pourtant ils restent parmi nous. Leurs ailes leur permettent de nous fuir d’un battement, il leur suffit de demeurer aux aguets35 », écrit Grégoire Loïs. Je pense à ces centaines d’oiseaux qui tombent néanmoins raides morts lorsqu’un feu d’artifice est lancé. Leurs ailes ne leur suffisent pas à éviter ce que l’humain leur fait subir. Quelques pages plus loin, Loïs déplore un bilan effrayant des masses d’oiseaux disparus du fait des activités anthropiques, constatant froidement mais sûrement : « Le silence des oiseaux est aussi réel que pernicieux. Les passionnés l’observent, mais tous les hommes le ressentent36 ». Puis, finissant par dénoncer le phénomène à grande échelle : « Un silence mondial, donc, que personne n’entend37. » Le film d’Hitchcock, c’est d’une certaine manière une revanche. Revanche de toute cette nature torturée par l’homme, partout et depuis si longtemps.

Gide dénonçait avec une belle longueur d’avance — nous sommes en 1910 — l’entreprise si tragique et toujours d’actualité de destruction de la nature par l’homme : « Ah ! si l’homme, au lieu d’aider si souvent à cet épaississement du vulgaire, au lieu de poursuivre systématiquement de sa haine ou de sa cupidité l’ornement naturel de la terre, le papillon le plus diapré, l’oiseau le plus charmant, et la plus large fleur, s’il portait son ingéniosité à protéger, non à détruire, à favoriser — comme je me plais à croire que l’on fait au Japon par exemple, parce que c’est très loin de la France38 !… »

À bon entendeur : un futur Carnet nous attend sur Gide et le pays du soleil levant.

Post-scriptum : Un livre tentant, que je n'ai pas pu consulter avant la rédaction de cette dérive : Jean-Yves Barnagaud, L’Hymne aux oiseaux. Petites envolées sur le peuple de l’air et ceux qui l’observent, Paris, Transboréal, 2021.

Les photographies, à l’exception de la première, ont été prises au merveilleux Muséum d’histoire naturelle de Berne, en Suisse. Il s’agit des nombreux dioramas qui y sont présentés.

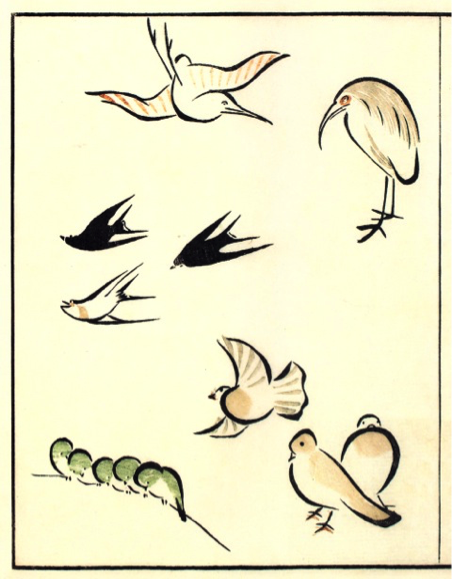

Les dessins à l’encre sont l’œuvre de Kuwagata Keisai, ou plutôt Keisai Kuwagata, peintre japonais ayant vécu entre le XVIIIe et le XIXe siècle, qui inventa ce style minimaliste si caractéristique et beaucoup reproduit, surnommé « abrégé ».

[1] Giacomo Leopardi, Éloge des oiseaux [vers 1820], Paris, Mille et une nuits, trad. Joël Gayraud, 1995. Je découpe des mots dans des livres choisis pour reconstituer des citations que j’intègre à des objets (www.juliettesolves.com pour ceux que ça intéresserait). C’est pourquoi mon exemplaire d’Éloge des oiseaux est dans cet état.

[2] Du point de vue littéraire, il y en aurait une autre : le Zibaldone, journal tenu par Leopardi et présenté sous la forme de « mélanges », une forme si appréciée par Gide. Du point de vue « matériel », encore une : le célèbre masque mortuaire de Leopardi que l’écrivain conserva toute sa vie. Présence discrète, dispersée, de cet auteur italien qu’il semble bien connaître, régulièrement convoqué, jamais cité, à l’instar d’un Dante.

[3] Vinciane Despret, Habiter en oiseau, Arles, Actes Sud, « Mondes sauvages », 2019.

[4] Il s’agit du début du chapitre VII.

[5] Le Prométhée mal enchaîné, Paris, Mercure de France, 1899, p. 71.

[6] D’après l’interprétation qu’en fait Pamela Antonia Genova dans son ouvrage André Gide dans le labyrinthe de la mythotextualité, West Lafayette (Indiana), Purdue University Press, 1995, p. 94.

[7] Ibid., p. 19.

[8] Despret, op. cit., p. 14.

[9] Les Nourritures terrestres, Paris, Gallimard, « Folio », p. 139.

[10] Pour une présentation pédagogique de ses investigations, voir Bernie Krause, Le Grand Orchestre animal, Paris, Flammarion, trad. Thierry Piélat, 2013. Il y écrit : « Une sonorité vigoureuse, pleine et omniprésente quoique d’un équilibre délicat, anime la planète. Chaque lieu, avec ses vastes populations de végétaux et d’animaux, se mue en salle de concert et partout un orchestre unique en son genre interprète une symphonie sans pareille, le son produit par chaque espèce adaptée à une partie spécifique de la partition. C’est un chef-d’œuvre naturel, mais d’une rare virtuosité » (p. 17).

[11] Ibid., p. 18.

[12] Voyage au Congo, Paris, Gallimard, 1927, p. 174.

[13] Krause, op. cit., p. 125.

[14] De l’anthropomorphisme, voici ce qu’il pense au milieu des années 1920 : « Trouver “intelligent” du pissenlit d’avoir des graines si volatiles — c’est comme si l’on trouvait intelligent du canard d’avoir des pattes palmées pour nager. Ou qu’on admirât l’oiseau pour entourer d’une coquille son œuf. / Anthropomorphisme. » (Journal, t. I, éd. Éric Marty, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », p. 1286)

[15] Tim Birkhead, L’Oiseau et ses sens, Paris, Buchet-Chastel, trad. Guillaume Villeneuve, 2014, p. 17.

[16] Ibid., p. 253.

[17] Grégoire Loïs, Ce que les oiseaux ont à nous dire, Paris, Fayard, 2019.

[18] Cité dans Despret, op. cit., p. 13.

[19] La Symphonie pastorale, XXX

[20] Voyage au Congo, op. cit., p. 218.

[21] Ibid., p. 193.

[22] Journal, t. I, op. cit., p. 642.

[23] Fabienne Raphoz, Parce que l’oiseau, Paris, José Corti, « Biophilia », 2018. – Jeux d’oiseaux dans un ciel vide. Augures, Genève, Héros-Limite, 2011.

[24] Raphoz, Parce que l’oiseau, op. cit., p. 86.

[25] Ibid., p. 134.

[26] Loïs, op. cit., p. 24.

[27] Voyage au Congo, op. cit., p. 201.

[28] À l’inverse de l’un de leurs contemporains, le taxidermiste américain Carl Akeley, ayant ramené en 1921 d’une expédition africaine un grand gorille mâle pour pouvoir l’exposer dans un diorama : « il m’a fallu toute mon ardeur scientifique pour ne pas me sentir comme un meurtrier. C’était une magnifique créature ; il avait le visage d’un géant aimable qui n’aurait fait aucun mal, sauf peut-être en état de légitime défense ou pour défendre ses amis. De nous deux, c’était moi le sauvage et l’agresseur » (cité dans Dioramas, cat. exp., Paris, Palais de Tokyo/Flammarion, 2017, p. 82).

[29] Loïs, op. cit., p. 51-52.

[30] Journal, t. I, op. cit., p. 680-681.

[31] Despret, op. cit., p. 169.

[32] Journal, t. I, op. cit., p. 796-797.

[33] Birkhead, op. cit., p. 240.

[34] « Je ne pensais pas qu’il fût possible de tant regretter un oiseau. Quand je sortais, je le cherchais des yeux même sans le voir, je le sentais vivant, dans le feuillage. J'aimais sentir cette petite chose ailée, sur mon épaule, ou la voir voleter autour de moi puis repartir soudain vers une très haute branche puis revenir. / Certainement il me reconnaissait, car il ne marquait pas aux autres autant de confiance […] » (Journal, op. cit., p. 814).

[35] Loïs, op. cit., p. 62-63.

[36] Ibid., p. 105.

[37] Ibid., p. 127.

[38] Journal, t. I, op. cit., p. 639.