Quand « ça ne vient pas », je marche de long en large dans la chambre, puis, par impatience un peu, je saisis presque au hasard un livre de ma bibliothèque (non point un de ces livres qui gisent sur ma table et que je suis « en train » de lire, mais un de ces vieux compagnons constants, qui sont toujours là, que je retrouve à travers tout) et je l’ouvre vraiment au hasard. Ce « hasard » me ferait croire au diable ou à la providence, car je tombe à pic, presque à coup sûr, sur la page, sur la phrase, ou les mots, dont j’ai précisément besoin pour rebondir.

André Gide, Journal, janvier 1936, t. II, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », p. 511

André Gide est entré dans ma vie par hasard.

Le hasard avait pris la forme des éditions Flammarion, lesquelles quelques années plus tard, ont induit un autre lien : celui que j’entretiens depuis dix ans avec l’artiste Maurice Denis. Gide, co-créateur du Voyage d’Urien avec Denis, aurait pu être à l’origine de ce nouveau lien. Mais non, ce fut une fois encore Flammarion.

Les années passent.

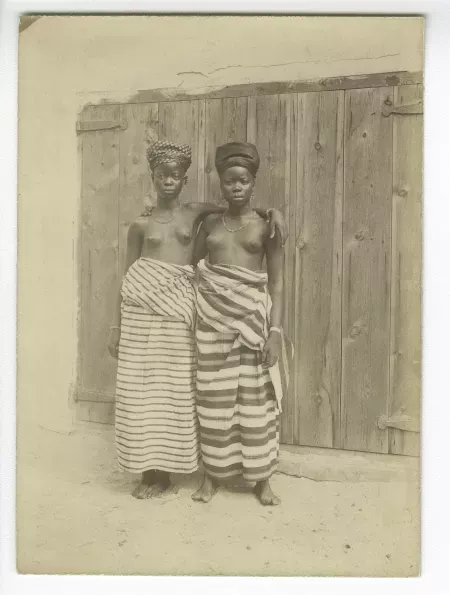

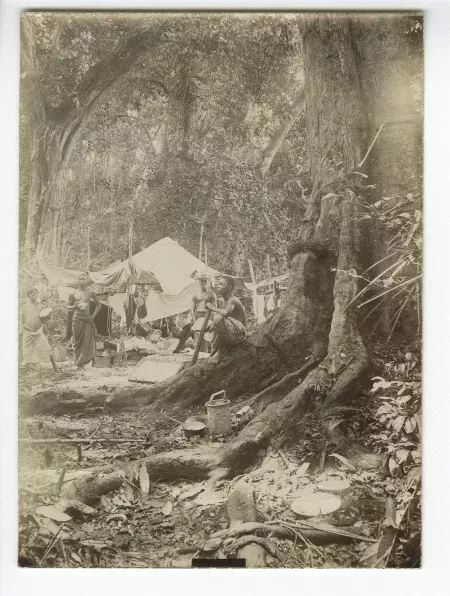

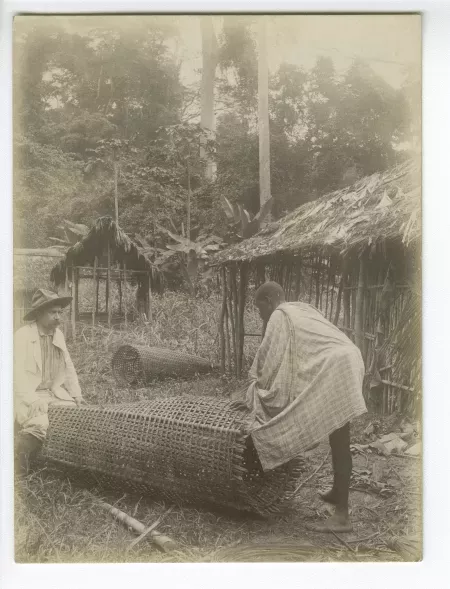

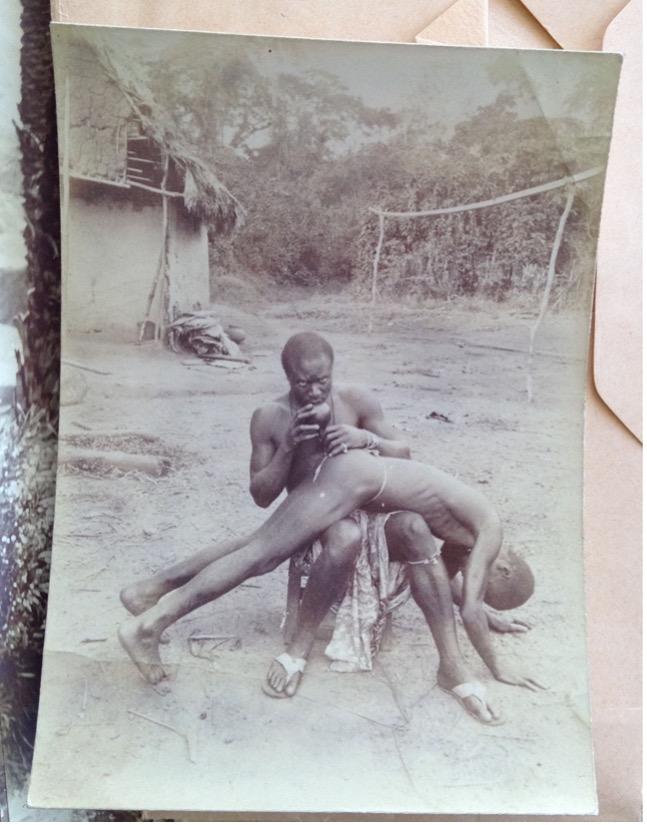

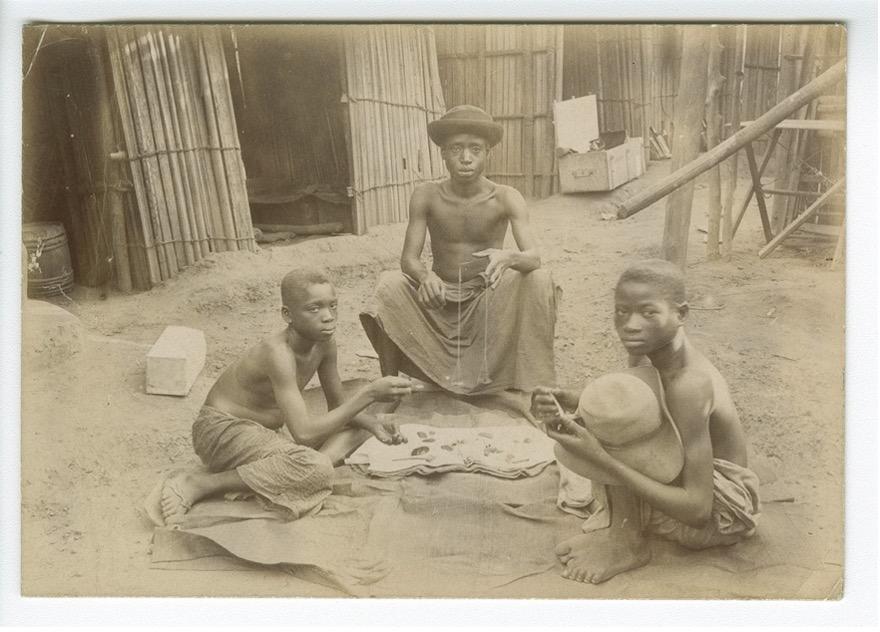

Feuilletant l’année dernière le volume de l’année 1893 de La Revue encyclopédique à propos de Denis – j’y cherchais un compte rendu d’exposition –, je vois apparaître une photographie que je connais bien, parce qu’elle figure dans le fonds de la Fondation Catherine Gide.

Une photo inventoriée sans source et avec un point d’interrogation comme étant un cliché d’Afrique du Nord, liée à l’un des voyages de Gide en 1893-1895. Un cliché dont j’avais cru un instant qu’il pouvait avoir été fait par l’écrivain lui-même, tant il fut content de certains[1].

Je m’étais dit que, peut-être, il s’agissait de ce qu’on nommait les « villages noirs/nègres » d’Afrique du Nord. Mais le doute était franchement persistant, compte tenu des gens qu’on y voyait : beaux clichés, qui n’étaient pas non plus l’œuvre de Marc Allégret lors de leur grand voyage de 1925-1926. Mais alors de qui, et de quelle époque ?

La série conservée comprend sept images (dont l’une en double), observées longuement. Dans La Revue encyclopédique de 1893, je tombe donc sur l’une d’entre elles. Le hasard est de retour.

L’article, signé Auguste Robin, relate la mission Binger-Braulot, à travers la Côte-d’Ivoire jusqu’au sud du Soudan entre décembre 1891 et septembre 1892. Et la photo que je vois est créditée Marcel Monnier.

Le capitaine Louis Gustave Binger (1856-1936) fut le premier gouverneur de la Côte-d’Ivoire – et, pour la petite histoire, le grand-père de Roland Barthes. La mission avait été suivie par Marcel Monnier (1853-1918). « Journaliste, homme de lettres et globe-trotter invétéré, il pratiquait la photographie depuis le début des années 1880 et avait une précieuse expérience des voyages dans des conditions extrêmes[2] », écrit Stéphane Richemond à son sujet. Monnier avait fait une « relation » de cette mission pour la Société de Géographie lors de l’assemblée générale du 16 décembre 1892[3], développée dans un ouvrage plus substantiel publié deux ans plus tard : Mission Binger - France noire (Côte d’Ivoire et Soudan[4]).

Celle-ci avait un objectif évidemment politique – délimiter sur le terrain les territoires français de Côte-d’Ivoire et le protectorat anglais de la Côte-d’Or conformément aux accords de juin 1891[5] – mais aussi une visée d’exploration coloniale. Ainsi un témoignage photographique s’avéra-il indispensable[6], et Monnier rapporta environ un millier de clichés, réalisés avec un appareil Photosphère, prêté par la Compagnie française de photographie. Les plaques étaient suffisamment sensibles pour capter le mouvement, ce qui leur offrait un atout très important.

Témoignage précieux sur l’existant comme sur le disparu, cet ensemble a toute sa place dans l’histoire de la photographie : ainsi, Stéphane Richemond fait de Monnier le premier photographe de la Côte-d’Ivoire, et Vincent Burgeon affirme qu’il s’agirait du premier grand reportage photo en Afrique de l’Ouest[7] ; mais probablement aussi dans l’histoire de la connaissance approfondie de cette partie du monde par les Européens. Et permet-il enfin à la population ivoirienne d’avoir une trace visuelle de son histoire, disposant de peu de supports écrits et matériels de type « réalistes » relatifs à cette époque.

La Compagnie française de photographie réalisa et exposa 750 agrandissements en décembre 1892 à l’École des Beaux-Arts de Paris[8] ; certains furent mis en vente. Et la majorité revint plus tard à l’Office colonial, devenu aujourd’hui les Archives nationales d’Outre-Mer, où est conservé le fonds Marcel Monnier. Mais nos images ne font pas partie de ces tirages : elles mesurent toutes environ 8 x 11 cm, et n’ont pas de support cartonné pré-imprimé.

Dans son article, Stéphane Richemond évoque la vente d’un ensemble de photos au gouvernement de Côte-d’Ivoire par un antiquaire parisien[9], acquise auprès de la famille de Monnier. Un autre ensemble était toujours la propriété du fils de Monnier. On pourrait se dire que les quelques images du fonds Gide en faisaient partie.

Mais toute la question est de savoir comment celles-ci sont arrivées jusqu’à l’écrivain – le pourquoi semble simple à formuler, compte tenu de l’intérêt précoce de ce dernier pour le continent africain.

Charlotte Butty me souffle d’abord qu’il pourrait y avoir un lien avec le pasteur Élie Allégret. Celui-ci part avec sa femme en mission au Gabon dans la seconde moitié de 1892, et revient en France en juin 1895. Son lien avec l’Afrique est continu, et il y retournera plusieurs fois pour les mêmes raisons. Mais je ne trouve aucun lien entre lui et Binger ou Monnier. Qu’il ait offert/donné de tels clichés à Gide me paraît peu à peu improbable.

Monnier meurt en 1918. Les clichés se retrouvent-ils à vendre ? Certains ont semble-t-il étaient reproduits en quelques exemplaires (au moins deux) et font de temps à autre leur apparition sur le marché, me dit Stéphane Richemond[10].

Se pourrait-il que ce soit alors non pas Élie mais plutôt son fils Marc Allégret, soit avant soit après leur voyage commun au Congo et au Tchad, qui ait acheté ces tirages dans une galerie et les ait offerts à Gide ? Daniel Durosay évoque son engagement dans les recherches préparatoires à leur périple, dans lesquelles il se lance avec passion pour le compte de l’écrivain : le jeune homme passe des heures de lecture à la bibliothèque de la Société de Géographie[11], laquelle avait invité Monnier à plusieurs reprises. Il en devient même membre à part entière un peu avant le départ.

La qualité et le style des clichés de Monnier – non les sujets ni leur traitement – rappellent beaucoup ceux de Marc Allégret, et il me semble plausible qu’il ait alors pu s’intéresser à ce qu’avait ramené le photographe/journaliste de la mission Binger-Braulot, en le débarrassant de son épaisse « pellicule » colonisatrice[12]. D’ailleurs, la mission que Gide demande officiellement est formulée dans un sens semblable, derrière quoi on sent en effet les visées ethnologiques de son jeune acolyte : « De chacune de ces régions je voudrais rapporter une monographie spéciale sur la race qui l’habite (religion, coutumes, conditions de travail anciennes et nouvelles, état sanitaire, etc[13].) […] ». Marc Allégret concrétisera ses désirs à travers le film qu’il réalisera à leur retour, mais aussi à travers les nombreuses photographies prises sur le terrain[14] ainsi que les carnets écrits, notes documentaires accompagnant ces deux témoignages par l’image.

Néanmoins, ceci n’est qu’une simple hypothèse parmi d’autres. Si ce n’était pas Marc Allégret qui avait mis ces photos de Monnier dans les mains de Gide, serait-ce le tropisme de l’écrivain lui-même pour l’Afrique qui l’aurait poussé à les acheter ? On ne peut tout de même pas écarter cette possibilité.

Serait-ce encore Marcel de Coppet, compte tenu de ses fonctions d’administrateur des colonies, de ses liens anciens avec Roger Martin du Gard, de sa rencontre avec Gide au début des années 1920, puis de ses propres relations d’amitié avec l’écrivain ? Lui qui fut tout de même gouverneur général de l’Afrique Occidentale française, dont la Côte-d’Ivoire faisait partie, entre 1936 et 1938.

Voire Roger Martin du Gard ou Maria Van Rysselberghe, qui connaissaient par cœur les marottes de leur ami commun et auraient pu lui faire cadeau de ces clichés ?

Aucun indice sur ou au dos des tirages qui puisse fournir une piste quelle qu’elle soit. Aucun indice dans les correspondances avec les gens cités. Mon instinct me pousse plutôt vers Marc Allégret. Mon seul instinct.

Saurons-nous jamais ? Je compte bien sur le hasard[15].

[1] « J'ai tiré quelques photographies qui ont épaté le praticien à qui j'avais confié les plaques. Je vous en enverrai probablement d'ici peu quelques-unes. » (Lettre de Gide à sa mère Juliette Gide, 1er février 1894.)

[2] Stéphane Richemond, « Marcel Monnier, photographe et historiographe de la seconde mission Binger », dans François Chappey (dir.), L’Afrique en noir et blanc. Du fleuve Niger au golfe de Guinée (1887-1892). Louis Gustave Binger, explorateur, cat. exp., L’Isle-Adam/Paris, musée d’Art et d’Histoire Louis-Senlecq/Somogy, 2009, p. 122. Je renvoie bien sûr à l’article ainsi qu’au catalogue entiers.

[3] Compte rendu des séances de la Société de Géographie et de la Commission centrale, 1892, Paris, Société de Géographie, p. 499-529.

[4] Paris, Librairie E. Plon, Nourrit et Cie, 1894, avec 40 gravures d’après les photographies de l’auteur. L’ouvrage est consultable sur Gallica.

[5] Compte rendu des séances de la Société de Géographie…, op. cit., p. 499.

[6] Lors de sa première mission, Binger avait rapporté des informations par le biais de dessins, qui lui semblèrent insuffisants.

[7] Photographix : la grande histoire de la photographie en BD, Paris, Dunod, 2021, p. 58.

[8] Voir l’article de Claude Bienne dans La Revue hebdomadaire, 10 décembre 1892, p. 307-310. Le catalogue publié à l’occasion est consultable sur la base Internet Archive. Les tirages furent aussi présentés à l’Exposition internationale de Chicago l’année suivante.

[9] Le hasard, toujours lui, veut qu’il s’agisse, d’après Stéphane Richemond, de la galerie Fabius frères : je me suis occupée en 2011 de l’édition de l’excellent livre d’Olivier Gabet Un marchand entre deux Empires. Élie Fabius et le monde de l’art (Paris, Skira-Flammarion).

[10] Qu’il soit ici remercié de m’avoir accordé une conversation téléphonique pour discuter de ce sujet.

[11] Voir son introduction à Marc Allégret, Carnets du Congo, voyage avec André Gide, Paris, CNRS littérature, 1993, p. 23 et suiv., et « L’Afrique de Martin du Gard et celle de Gide », Bulletin des amis d’André Gide, no 94, avril 1992, p. 164.

[12] L’ouvrage publié par Monnier en 1894 est particulièrement représentatif de la posture dominatrice du colon, incapable de toute forme de compréhension à l’égard du colonisé – il faut prendre de la hauteur de vue à la lecture du texte. La mission Binger-Braulot n’a strictement aucune visée ethnologique. Les photos de Monnier ont un réel intérêt historique, et si cet intérêt s’avère aussi ethnographique, je dirais que c’est malgré leur auteur.

[13] Daniel Durosay, introduction à Marc Allégret, Carnets du Congo, op. cit., p. 25.

[14] Le fonds photographique de Marc Allégret est aujourd’hui conservé à la Médiathèque du patrimoine et de la photographie.

[15] Le titre de ce court article est un clin d’œil à Garance dans Les Enfants du paradis de Marcel Carné.