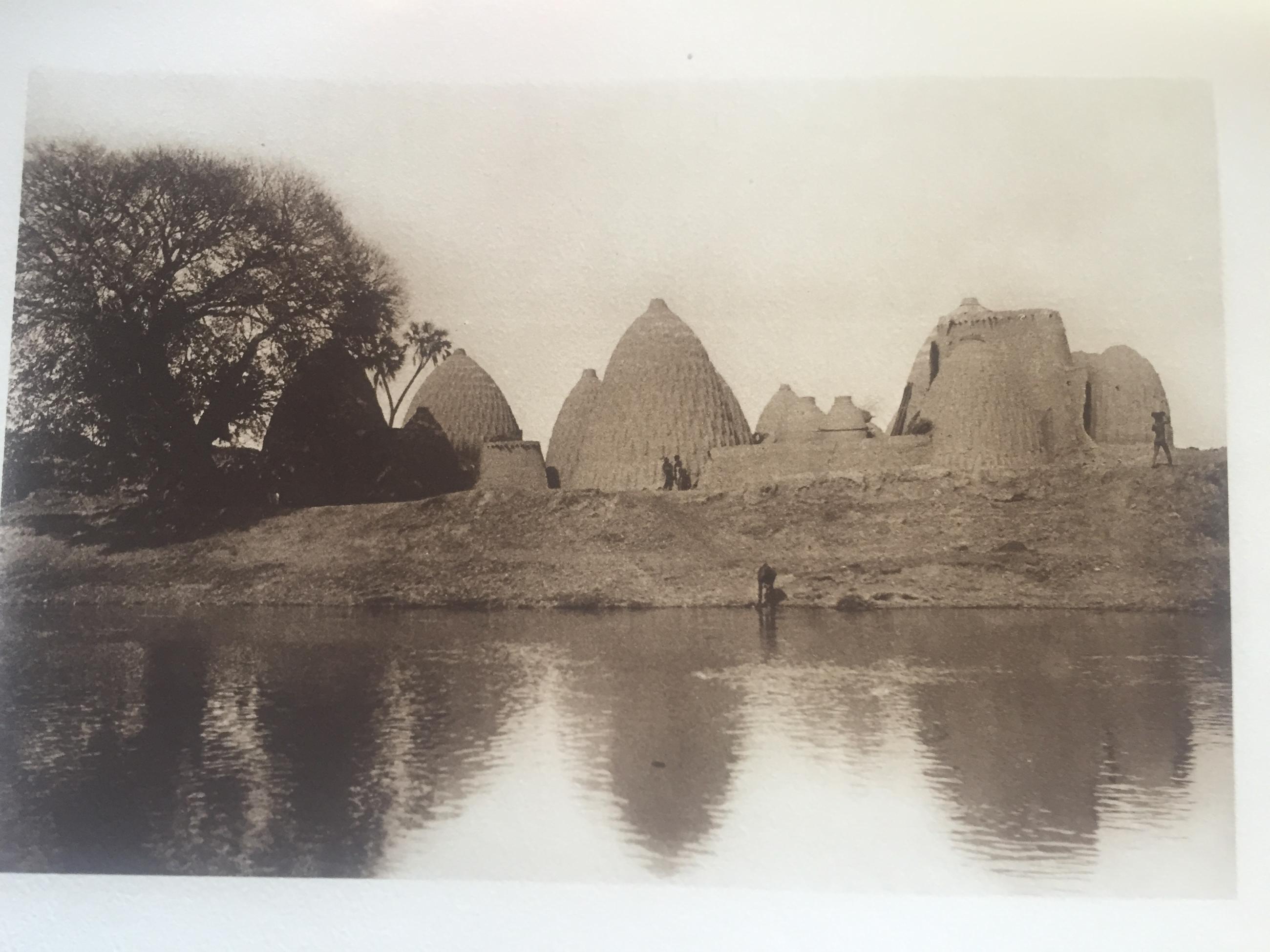

« Nous arrivons vers le soir à Gamsi devant les premières cases en obus. C’est un tout petit village de la tribu des Massa, après le confluent des deux bras du Logone. Le soleil est près de disparaître ; tout est rose et bleu, vaporeux, irréel. Devant le village, un banc de sable. »

Gide, Le Retour du Tchad, 26 ou 27 février 1926.

Mohaman Haman, architecte-urbaniste d'origine camerounaise, est président de la CICAT (Coopération Internationale pour la Conservation et la promotion du patrimoine Architectural). En 2021, il réalise avec les enfants et associations de son quartier une première "case obus" de petite taille, pour rétablir un lien à la fois symbolique et très concret, de terre et de paille, entre la France et le Cameroun. C'est Gide qui, en 1926, baptise ainsi ces habitats traditionnels dans Le Retour du Tchad. Marc Allégret, qui l'accompagne, immortalise la beauté de ces cases dans son film Voyage au Congo. 70 ans plus tard, Dominique Théron réalise, sur une idée de Mohaman Haman, un documentaire sur la façon dont les ethnies décrites par Gide dans son journal habitent leurs terres, De feuilles et de terre (1996, qui vient tout juste d'être rendu accessible sur Gallica). Il prépare actuellement un projet autour de Gide et l'architecture africaine avec A-AVAVA NDO Gabriel II, professeur à l'école d'architecture de l'Université de Maroua, auteur de la thèse Ethnoarchitectures et tourisme au Sahel (1920-2020) : Une mutation architecturale controversée à l’Extrême-nord du Cameroun (GRIEF, Rennes).

Ambre Philippe : Vous avez contacté, à travers la CICAT, la Fondation Catherine Gide pour qu’elle apporte son soutien au projet de construction de « cases obus » que vous tentez de mener à bien en accord avec plusieurs arrondissements de Paris. Pouvez-vous nous expliquer d’où vous est venue l’idée de construire ces cases et en quoi consiste ce projet ?

Mohaman Haman, A-AVAVA NDO Gabriel II : En 2019, dans le cadre du mois de l’environnement se déroulant à la Mairie du 18e Arrondissement de Paris, les élu(e)s écologistes ont souhaité mettre en place une animation en lien avec la terre. C'est ainsi que nous avons proposé, pendant une semaine, un atelier de transmission du savoir-faire de la technique de la « boule de terre », appliqué à la construction de deux petites cases. Cet atelier a suscité un vif intérêt parmi les enfants, leurs parents, et le grand public. Après la période de COVID, dans le cadre des activités de la Mairie du 18e pour les familles et les parents ne partant pas en vacances, nous avons proposé au Maire, Monsieur Éric Lejoindre, en accord avec la Ferme d'Espoir, de choisir un emplacement permettant, après la visite de la ferme, de terminer le parcours par la case co-construite.

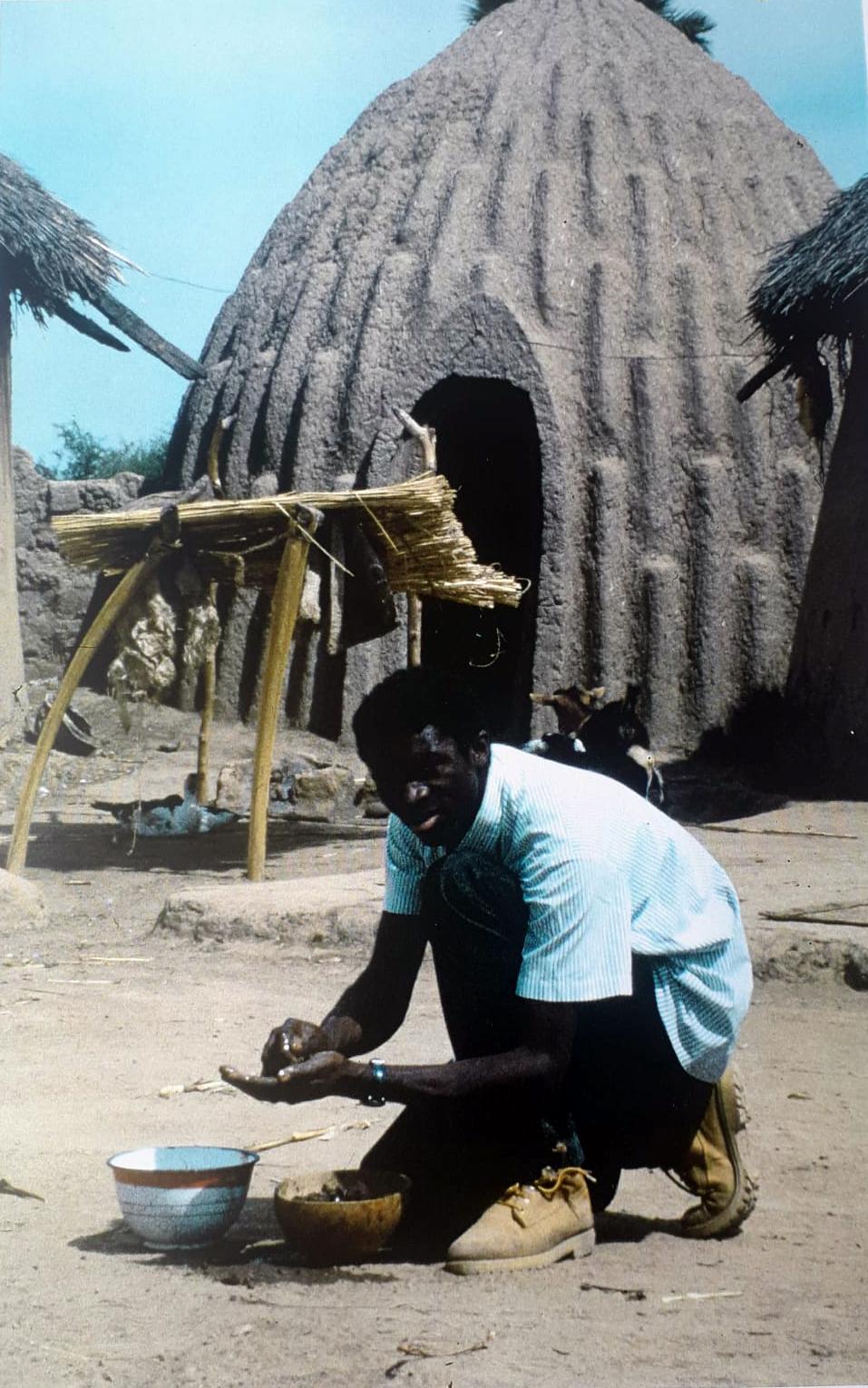

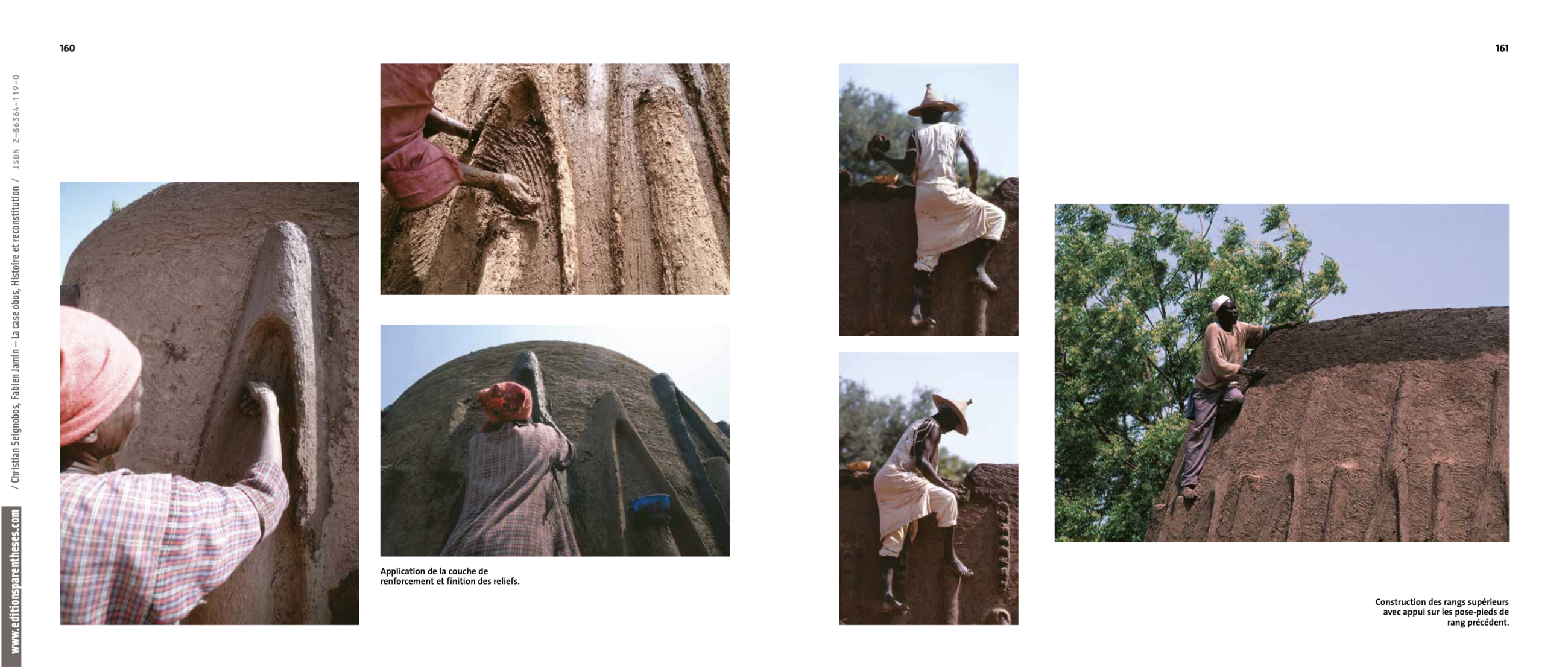

Pourquoi avons-nous sollicité la Fondation Catherine Gide ? En 1995-1996, avec les associations CICAT, Patrimoine Sans Frontières (initiée par l'ancien ministre Jack Lang, dirigée par Madame Claire Lagrange, déléguée générale et présidée par le défunt journaliste au Monde Frédéric Edelmann) et l'ASSED, nous avons organisé un chantier franco-camerounais de transmission des savoir-faire en construction des cases obus des Mousgoum. Ce chantier supervisé par l'actuel directeur général du Centre du Patrimoine Mondial de l'UNESCO, Monsieur Lazare Eloundou Assomo, a réuni une dizaine de jeunes (filles et garçons). Parmi les participants, un jeune réalisateur a filmé tout au long du chantier les gestes des bâtisseurs jusqu'aux cérémonies de fin de chantier. Le montage de ce film documentaire, composé de 50 cassettes VHS, n'a pas pu voir le jour, car nous n'avons pas réussi à réunir les fonds nécessaires à l’époque. Aujourd’hui nous aimerions pouvoir numériser et monter ce film grâce au soutien de la Fondation Catherine Gide, et construire une case obus miniature à côté de la Ferme du Jardin d’Éole. Ce projet permettrait non seulement de préserver un patrimoine culturel précieux, mais aussi d'inspirer de nouvelles générations à travers la redécouverte de techniques de construction ancestrales.

A.P. : Vous avez rencontré depuis différents types de difficultés : destructions, autorisations non données ou repoussées, etc. Pouvez-vous nous dire en quoi porter le projet des « cases obus » vous paraît essentiel et pourquoi il échoue pour l’instant à trouver une voie satisfaisante ?

M.H., A-A.N.G : En 2020 nous avons répondu à un appel à projet de la DRAC Ile-de-France « Atelier terre aux jardins d’Eole, Paris 18e : sensibilisation des jeunes et du public à l’architecture de terre par la réalisation d’une case obus sur les traces d’André Gide », faisant suite à l'atelier organisé dans le grand hall d'accueil de la Mairie du 18e. Cet appel à projet visait à proposer des animations estivales pour les jeunes, les enfants et les parents qui ne partent pas en vacances. Notre proposition a été acceptée malgré le contexte de la COVID. Cependant, elle n'a pas convaincu les experts de l’appel à projet, et le projet est tombé à l’eau. Au départ de la construction de la case, il était prévu de déposer une demande d’autorisation d’occupation de l’espace public. Malheureusement, sans cette autorisation, il nous a été impossible de poursuivre le projet, malgré l'intérêt initial et les efforts investis pour sa réalisation. Cette expérience souligne les défis administratifs auxquels sont confrontées les initiatives culturelles, même celles bénéficiant d'un soutien communautaire.

A.P. : Gide décrit donc de façon précise ce qu’il voit au cours de son voyage, et son texte devient (sans le vouloir je crois) une référence sur les constructions traditionnelles camerounaises… Voici le passage le plus connu de Gide, sur les cases des Massa : « […] je m’étonne que les quelques rares voyageurs qui ont déjà parlé de ce pays, de ces villages et de ces cases, n’aient cru devoir signaler que leur “étrangeté”. La case des Massa ne ressemble à aucune autre, il est vrai ; mais elle n’est pas seulement “étrange” ; elle est belle : et ce n’est pas tant son étrangeté que sa beauté, qui m’émeut. Une beauté si parfaite, si accomplie, qu’elle paraît toute naturelle. Nul ornement, nulle surcharge. Sa pure ligne courbe, qui ne s’interrompt point de la base au faîte, est comme mathématiquement ou fatalement obtenue ; on y suppute intuitivement la résistance exacte de la matière. » Comment les Africains appellent-il ces cases ? Que pouvez-vous nous dire sur leur forme et la façon dont elles sont habitées ? Car si l’écrivain relève leur beauté, s’il semble y retrouver l’esthétique de la ligne pure sur laquelle il a bâti sa propre œuvre littéraire, celle-ci est ici fonctionnelle, elle résulte d’un savoir-faire (qu’il « sent » bien lorsqu’il parle de mathématique et de matière) …

M.H., A-A.N.G. : Outre la case obus, Gide a aussi deux belles descriptions inégalées sur la grande case de la chefferie de Bandjoun et la grande case d’entrée du lamidat de Ngaoundéré (la « case vestibule »).

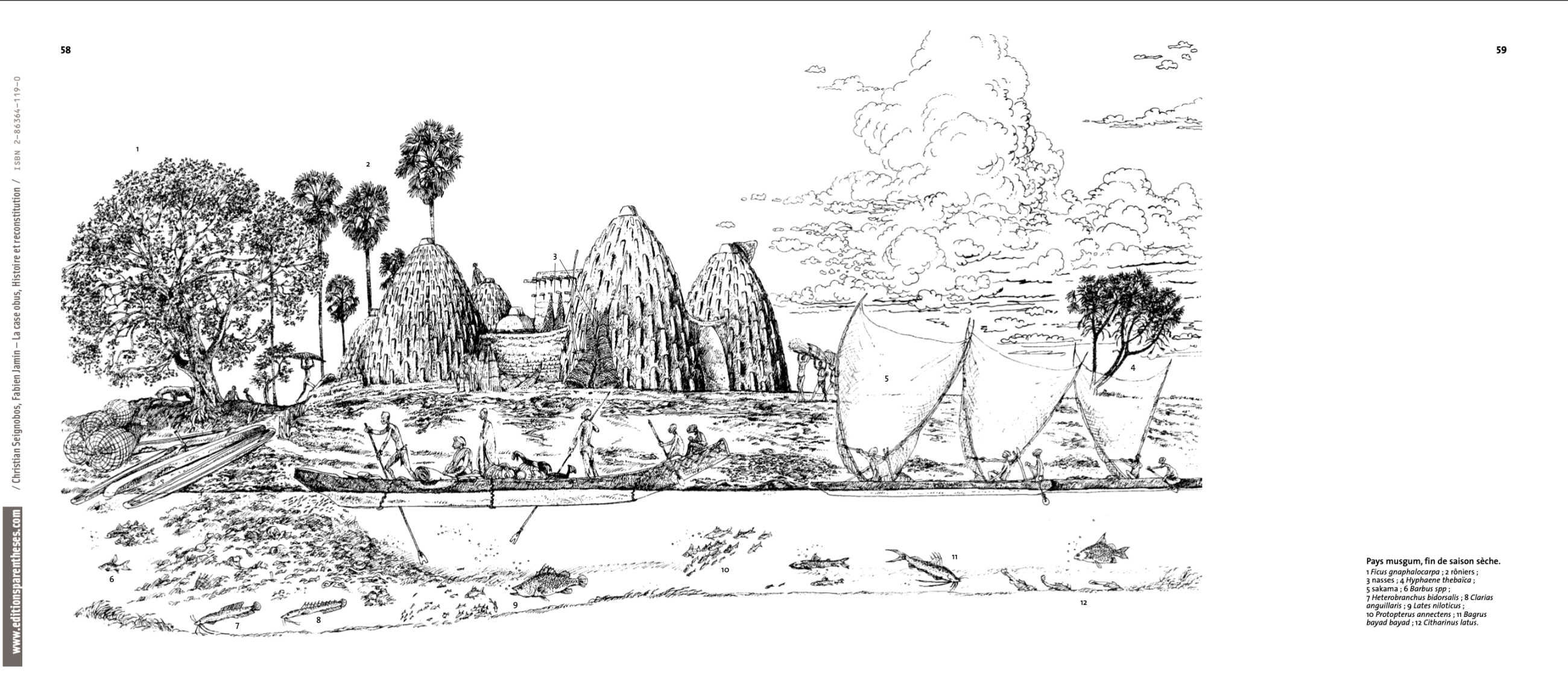

Selon le député Azao, les formes de ces cases imitent les termitières des environs et, par leur hauteur, il s’agissait de toucher le ciel. Les cannelures de ces cases, équivalentes à une échelle ou un échafaudage, permettent de monter plus haut, selon les récits des ancêtres. Le peuple Massa ou Mousgoum appelle ces cases Teleuk. Les Massa et les Mousgoum sont des cousins répartis sur deux territoires, le Cameroun et le Tchad, séparés par la rivière Logone. Leur mode d'habitation repose sur l’individualisme, chaque membre de la famille ayant sa propre case. Cela inclut la case de la femme et sa case cuisine, la case grenier qui occupe l’espace central et joue le rôle de la collectivité où tout est concentré (alimentation), la case de l’étranger ou visiteur, et la case du fils aîné. Les animaux partagent les mêmes cases que les personnes, sauf le poulailler qui se trouve dans un autre emplacement au fond de la cour.

La case sert principalement de lieu de repos la nuit, car toute la journée, les hommes et les femmes vont à la pêche ou au champ et, en fin d’après-midi, tous rentrent pour préparer le repas du soir. Actuellement, on assiste à une mutation des formes circulaires vers des formes carrées.

A.P. : Que reste-t-il de ces cases — et de ces tribus (Massa, Mousgoum, Moudang, etc.) ? — aujourd’hui ? À quoi ressemblerait un voyage le long du Logone actuel ?

M.H. : Dès les années 1965, les cases obus ont commencé à disparaître petit à petit et en 1970, quand je suis arrivé pour découvrir ces ensembles de construction, il n’y en avait presque plus, à l'exception de trois cases trouvées chez le député Azao, qui m’a accueilli à mon arrivée chez lui. Les sociétés Massa, Mousgoum, Moudang, comme d'autres sociétés camerounaises, ont abandonné les savoir-faire traditionnels de l’acte de construire, en raison du manque de transmission et de l'adoption d'un mode de vie moderne ou contemporain. Pourtant, ces cases pourraient s’adapter à la modernité, il suffirait de prendre conscience de leur valeur culturelle. Il est vrai que l’oralité ne permet pas une transmission efficace, en l'absence de l'écriture dans ces communautés.

Un voyage le long du Logone n'a plus la même signification qu'auparavant. La notion d’émerveillement et la poésie de l’eau ont été remplacées par une focalisation sur les objets. L’élément « eau » n’a plus sa mission de communication ; on préfère maintenant le transport motorisé à la pirogue. Cependant, l'engouement pour la pêche reste un phénomène fédérateur. Prendre son petit déjeuner le long du Logone est devenu rare. Cette pratique a été renouvelée lors du chantier franco-camerounais, et cet amour pour l'observation ou la simple contemplation de l’eau au lever du soleil a permis au groupe de retrouver une philosophie de la nature environnante. La pratique culinaire du poisson braisé le long du fleuve persiste, avec du poisson fraîchement pêché.

Un phénomène naissant est l'augmentation du nombre de femmes sur des vélos, portant leurs bébés sur le dos, allant ou revenant des marchés. On peut voir jusqu’à quatre personnes sur le même vélo. Les activités de pêche le long du fleuve attirent beaucoup de monde dès 6 heures, au moment du retour des pêcheurs, créant un marché journalier animé. Cette scène matinale témoignage de la continuité de certaines traditions malgré les changements sociaux et culturels.

A.P. : Quel type d’architecture a remplacé les habitats traditionnels ? Savait-on mieux « habiter » c’est-à-dire « vivre », hier qu’aujourd’hui, ou est-ce simplement différent ?

M.H., A-A.N.G : Au Cameroun, comme partout en Afrique, l’abandon des constructions circulaires ou cases rondes laisse place à une architecture composite : carrée, rectangulaire ou oblongue. Il n'y a pas de modèle architectural précis, comme si les nombreuses influences avaient fait évoluer les modes de construction et d'habitation. À l'époque coloniale, l'habitat en terre était préféré aux constructions en seccos (paille) dans les centres urbains, et la fabrication des briques crues et cuites était réservée aux administrations et aux missionnaires, avec l'utilisation de mortier et de chaux faite à partir de coquilles.

L'un des éléments essentiels de la transformation de l'habitat est le changement des disciplines agraires, ce qui a entraîné la disparition des greniers extérieurs. Le passage de l'architecture circulaire à l'architecture rectangulaire touche tous les peuples d'Afrique de la zone sahélienne. Les habitations s'alignent désormais le long des routes et adoptent des plans en damier. L'adaptation de la tôle ondulée aux cases circulaires étant difficile, la préférence va aux cases rectangulaires, ce qui explique l'abandon des cases obus.

La substitution de la case ronde par la case rectangulaire n'est qu'une adaptation de la cellule familiale à une nouvelle figure géométrique, bien que les usages restent les mêmes. L'habitation devient un bâtiment unique, contrairement à la tradition où chaque personne avait sa case ronde séparée des autres. L'exemple de la villa de type européen s'est répandu et persiste, imitant les modes de vie des hauts fonctionnaires européens. Ce mimétisme se poursuit encore aujourd'hui.

Comment aller à contre-courant de cette architecture ou de ce mouvement aujourd’hui ? Comment redonner vie aux formes circulaires qui ont désormais une connotation négative ou traditionnelle ? La manière d’habiter a changé, ne serait-ce que dans certaines régions où la technique de la boule de terre a été remplacée par la brique de terre moulée, et les toitures en paille ou roseau ont été remplacées par de la tôle ondulée.

Autrefois, les façades des concessions ou des cases étaient décorées ; les constructions modernes en parpaings de ciment ont écarté la décoration traditionnelle au profit de la peinture acrylique ou autre, reléguant l'art de bâtir au second plan. Avec ces matériaux modernes, on continue à construire sans architecte, par manque de formation des professionnels. On se dit maçon, charpentier, etc., sans respecter les règles de l’art, pourvu qu'on ait une maison en parpaings et en tôle ondulée. C’est leur expression de la « modernité ».

Le mode d’habiter ne respecte plus les gestes coutumiers, et les salutations d’usage se résument à un simple « bonjour » ou « bonsoir ». On utilise désormais des ustensiles en acier au lieu des calebasses pour l'eau et des canaris pour la cuisson des aliments. Le passage de la literie en bois ou en tiges de mil au lit avec ressorts illustre bien l'adoption du mode de vie occidental, avec des objets semblables à ceux qu’on trouve à Paris.

Cette évolution reflète un désir d'alignement sur des normes perçues comme plus modernes, mais entraîne une perte de la richesse culturelle et architecturale traditionnelle. Pour préserver cette richesse, il est crucial de réévaluer les valeurs et les pratiques de construction en redonnant vie aux formes circulaires adaptées aux besoins contemporains.

A.P. : Vous aviez participé au très beau documentaire sur la construction en terre, « De feuilles et d’herbes ». On y redécouvre le journal de voyage de Gide, le film suivant sa narration. Comme nous le disions, Voyage au Congo et Retour du Tchad demeurent des références en matière de témoignage sur les manières d’habiter en Afrique-Équatoriale française de l’époque, d’autres textes n’ayant pas fait « autorité » depuis. Des auteurs africains ont-ils également décrit ces lieux, documenté leur raréfaction ?

M.H. : Je n'ai pas eu connaissance de la littérature de Gide durant ma scolarité, car ses œuvres ne figuraient pas dans les programmes de lecture. J'ai découvert Gide par son livre Voyage au Congo, qui est le seul ouvrage de lui que j'ai lu, bien que pas encore en entier. J'ai principalement choisi de lire les chapitres décrivant les architectures et les paysages. Mais sa manière d'appréhender l'essence des lieux et des constructions a renforcé mon intérêt pour l'architecture traditionnelle. Cette lecture partielle m'a aussi donné envie d'explorer davantage ses œuvres. Au cours du chantier de co-construction, la plupart des participants n'avaient pas entendu parlé d'André Gide. Ce projet leur a permis de découvrir Voyage au Congo. Je ne m'attendais pas à ce que cela provoque un tel engouement pour Gide ! Et à ma connaissance, il n’y a pas d’auteurs africains qui ont vraiment décrits ces lieux.

A.P. : Dans cette continuité, qu’espérez-vous transmettre à travers la construction de « cases obus » à Paris ? Que pourrait nous apprendre le détour à la fois par le passé et par les habitants des rives d’Afrique centrale de la façon d’habiter d’autres lieux ?

M.H., A-A.N.G : Nous aimerions sensibiliser le public à la technique de la « boule de terre », très répandue en Afrique, en montrant à quel point elle pourrait devenir essentielle à l’acte de bâtir contemporain. Le fait de fouler la terre avec ses pieds et de la façonner avec ses mains, comparé aux techniques du parpaing, a sa place dans la construction moderne. En effet, on peut construire jusqu’à 15 mètres de haut et ces constructions peuvent durer des siècles.

La construction de la case obus « sur les traces d’André Gide » a eu des retombées énormes auprès de la population Mousgoum et des Camerounais en général. Cela a stimulé un engouement et une fierté parmi ces populations, qui ont commencé à reconstruire leur habitat selon les techniques ancestrales. Les jeunes que nous avons formés en 1996 ont commencé à construire, ce qui est devenu une source de revenus pour nourrir leurs familles et permettre à leurs enfants d’aller à l’école et aux dispensaires.

Cette initiative a également renforcé la cohésion sociale et culturelle, en ravivant l'intérêt pour les traditions architecturales locales. De plus, la promotion de ces techniques a attiré l'attention d'organisations internationales, ouvrant des opportunités de financement pour des projets de développement durable.

Les voisins proches, c’est-à-dire ceux de l’autre côté de la rivière Logone au Tchad, ont également été conquis par la reconstruction des cases obus. Les associations organisent désormais un festival valorisant leur architecture Teleuk.

Pour aller plus loin :

- le beau film De feuilles et de terre. Architectures traditionnelles au Cameroun, de Dominique Théron, 1989, 45 min.

- le livre magnifiquement illustré Les Cases obus, histoire et reconstitution, de Christian Seignobos et Fabien Jamin, Marseille, Éditions Parenthèses, 2003.