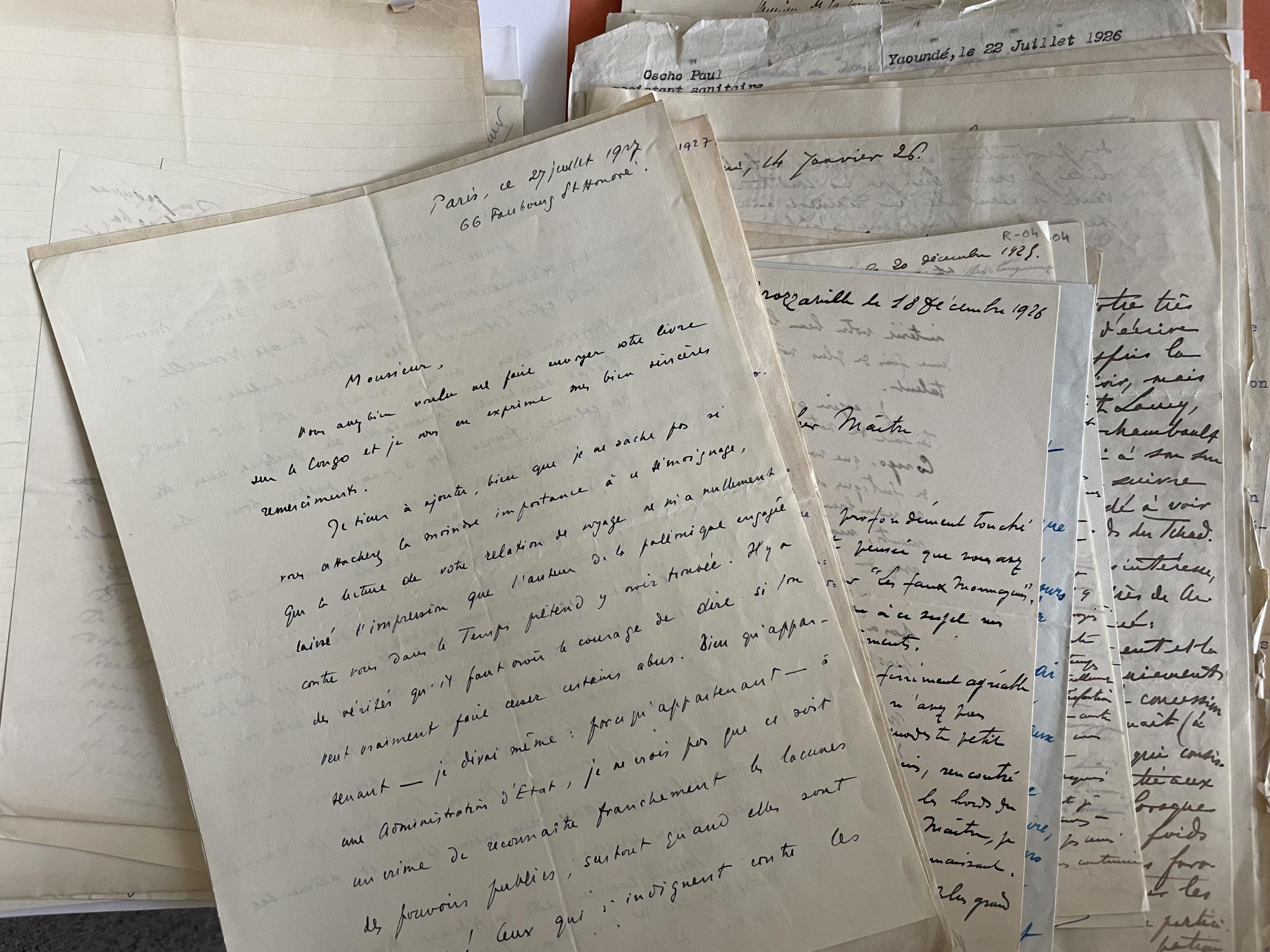

Dans les archives de la Fondation Catherine Gide, la grande majorité des documents conservés relatifs à l’Afrique centrale sont en lien avec la réception de Voyage au Congo ainsi que de Retour du Tchad. Passionnante source historico-politique, cette documentation composée de lettres et de rapports officiels met en évidence l’écho considérable qu’ont trouvé ces récits de voyage.

Les courriers affluent, qu’ils soient rédigés par des fonctionnaires actifs au sein du ministère des Colonies, des hommes politiques ou des militants anticolonialistes. Ils permettent de mieux comprendre les enjeux entourant la publication des carnets de Gide, mêlant intérêts politiques, moraux ou encore pécuniaires. Du côté de l’administration coloniale, Raphaël Antonetti (1872-1938), gouverneur général de l’Afrique-Équatoriale française (AEF) de 1924 à 1934, adresse plusieurs missives à Gide. Il y remercie l’écrivain pour l’intérêt qu’il veut bien porter à « cette misérable » AEF[1]. Il s’avoue « humilié » à l’idée que celui-ci puisse juger l’œuvre coloniale à travers cette colonie, qu’il considère « encore à peine entamée ». Gide aurait dû commencer par la Côte d’Ivoire[2]. Cependant, face à cette prétendue humiliation, l’écrivain n’est pas dupe. À son avis, Antonetti cherche à détourner son attention, afin qu’il ne vienne pas mettre son nez dans ses affaires[3]. M. Michaud, directeur des affaires politique à Bangui[4], prend la défense de son collègue. Il affirme éprouver pour Antonetti « une sorte de respect et d’attachement. C’est un bonhomme qui ne vit que pour sa tâche » et qui « en cherchant à faire produire le plus possible défend toujours les intérêts des indigènes[5] ». Marcel de Coppet, lié d’amitié avec Gide et administrateur du Tchad par intérim au moment du voyage de l’écrivain, contredira ces affirmations :

La politique de M. Antonetti peut se résumer à ceci : Rémunérer par des beaux dividendes les affaires à gros capitaux qu’il retient en A.E.F. Pour cela tous les moyens sont bons : nouvelles grandes concessions à privilège, exploitation du budget d’emprunt au profit du budget général et de budgets locaux, tarifs spéciaux en faveur des compagnies de transports, etc… et crève le nègre pourvu que cela rende[6].

Coppet avoue également à Gide que son livre sur le Congo avait fait « grand peur » à Antonetti qui craignait de voir l’écrivain revenir dans la colonie[7].

Dans Voyage au Congo, Gide s’attaque en effet aux grandes compagnies concessionnaires, qui exploitent la population locale. Si ce réquisitoire est perçu d’un œil négatif par l’administration coloniale locale, il éveille l’intérêt des militants anticolonialistes. Félicien Challaye[8], vice-président de la Ligue contre l’impérialisme et l’oppression coloniale, s’adresse à Gide pour lui faire part de sa volonté d’organiser une protestation suite à « son émouvant témoignage [9] ». Quelques semaines plus tard, il l’informe que la Ligue des droits de l’Homme va se pencher sur le cas des concessions congolaises[10]. Albert Thomas, directeur du bureau international du travail à Genève, lui écrit également. Il a lu son récit avec « beaucoup d’intérêt » et le remercie « de l’avoir écrit si simplement, si véridiquement, à la manière d’un explorateur qui n’eût pas le soucis littéraire[11] ». Il lui exprime également sa reconnaissance « d’avoir dit courageusement » ce qu’il a « vu et discerné[12] ». La section du travail l’a « lu avec passion » et est décidée à « tout faire » afin de mettre un terme aux abus signalés[13].

Gide échange aussi quelques lettres avec la comtesse Thérèse Savorgnan de Brazza, veuve de Pierre Savorgnan de Brazza, à l’origine de la conquête française en Afrique centrale – d’ailleurs, le nom de la capitale de la République du Congo, Brazzaville, fait encore aujourd’hui référence à lui. Cette correspondante semble particulièrement importante pour Gide : « Vous devez bien penser qu’aucun témoignage ne peut m’être plus précieux que le vôtre[14]. » La comtesse félicite Gide qui lui a donné l’impression de retrouver la brousse : « Vous l’avez présenté avec sa couleur vive et vraie[15] » et le remercie pour l’« avoir à nouveau fait naviguer sur les grandes rivières calmes et transparentes[16] ». Elle avoue son émotion après avoir lu que les mauvais traitements dont elle avait été témoin lors de son séjour dans la colonie se sont depuis étendus aux femmes et aux enfants[17]. Elle souhaite envoyer un exemplaire de Voyage au Congo au ministre des Colonies et souligner les passages qui le concerne : « Il faut tout de même que ceux qui sont responsables soient bien informés de ce qui se passe en Afrique[18]. »

Dans sa réponse, Gide lui dit avoir beaucoup songé à « l’amère tristesse » que ressentirait son défunt mari « en voyant son œuvre ainsi sabotée[19] ». Il lui explique ne pas penser qu'envoyer le livre à Léon Perrier, ministre des Colonies, soit opportun, car celui-ci en a déjà lu des extraits devant l’Assemblée[20]. Quelques mois plus tard, suite à la publication de Retour du Tchad, elle écrit à nouveau à Gide pour lui confier son dégoût : « votre livre est venu me montrer que la France déverse toujours des bêtes féroces dans notre pauvre Congo… Quoi de plus répugnant que cette alliance entre l’administration et le chef de factorie pour maltraiter les Noirs[21] ». Elle lui raconte ensuite les difficultés qu’elle a rencontrées au moment où elle a voulu faire connaître le sort de l’Afrique centrale à son retour en métropole. Elle a cherché de l’aide auprès du ministre des Colonies, des députés conservateurs, de la gauche… en vain. « Notez, que je vous raconte tout ce passé, non dans l’intention de vous décourager, seulement afin que vous sachiez en partie comment les choses se sont passées en 1906, espérant de tout mon cœur que vous réussirez mieux que moi[22]. »

Gide a-t-il « mieux réussi » que la comtesse ? C’est une question à laquelle il est difficile de répondre. S’il se retrouve confronté à des enjeux politiques et économiques qui le dépassent[23], il semble néanmoins plutôt optimiste lorsqu’il rédige son « Nouveau Voyage au Congo[24] » en 1950 :

D’éloquentes statistiques nous renseignent : nombre d’abus qui m’indignèrent d’abord ont pris fin. Ce persistant et intelligent effort de l’administration, de quantité d’administrateurs valeureux triomphe lentement de maints abus, des spéculations et des exactions d’éhontés exploiteurs. […]. Ce dont je me persuade volontiers, c’est que certains forbans de naguère ne seraient plus possibles là-bas ; c’est que d’immenses efforts sont tentés pour amener à mieux la très précaire existence des Noirs ; c’est, enfin, que ceux-ci sont considérés comme des êtres humains ; c’est que les richesses du sol profitent également à la colonie et que celle-ci n’est plus saccagée et saignée à blanc par des rapacités particulières.

Avant de conclure cet aperçu, d’autres lettres, n’ayant pas trait à la réception des carnets de Gide, mais directement à l’Afrique centrale, méritent également d’être mentionnées ici. Il s’agit de lettres d’autochtones que Gide a rencontrés durant son expédition. On y retrouve Adoum, son ancien boy, qui l’informe qu’il est devenu infirmier[25], ou encore Paul Oscho[26], infirmier à Yaoundé qui l’informe de la mort subite de Gabriel Loko, lui aussi infirmier, engagé par Gide et Allégret lors de la visite de la région de Maroua au Cameroun[27]. Oscho demande d’ailleurs à Gide de lui faire parvenir ses clichés de leur défunt ami.

Seul un choix restreint de lettres, pour la plupart inédites, a pu être présenté dans le cadre de de cette synthèse. La Fondation Catherine Gide invite toute chercheuse et tout chercheur à explorer ce riche fonds, ayant le potentiel d’ouvrir des perspectives de recherches inédites et interdisciplinaires.

[1] Raphaël Antonetti à André Gide, non datée, archives de la Fondation Catherine Gide, cote R-04-i.

[2] Ibid.

[3] M. Michael à Marcel de Coppet, 07.12.1925, arch. FCG, cote R-04-z.

[4] Voir à ce sujet la lettre de Marcel de Coppet à André Gide, 05.12.1926, publiée dans Gide et la question coloniale, Correspondance avec Marcel de Coppet 1924-1950, Hélène Baty-Delalande et Pierre Masson (éds), Lyon, Presses Universitaires de Lyon, 2022.

[5] M. Michael à Marcel de Coppet, 07.12.1925, arch. FCG, cote R-04-z.

[6] Marcel de Coppet à André Gide, 12.03.1931, arch. FCG, cote 39-12-i.

[7] Ibid.

[8] Challaye s’est lui-même rendu en A.E.F. en tant que secrétaire de Pierre Savorgnan de Brazza. Il a publié ses souvenirs de voyage, Le Congo français, Paris, Revue de la Quinzaine, Paris, 1906. En 1908, il fonde la Ligue française pour la défense des indigènes. Lui aussi a dénoncé les abus des compagnies concessionnaires en 1911, dans un article intitulé « Politique internationale et journalisme d'affaire » dans la Revue du mois.

[9] Felicien Challaye à André Gide, 06.02.1927, arch. FCG, cote R-04-o.

[10] Felicien Challaye à André Gide, 23.03.1927, arch. FCG, cote R-04-n.

[11] Albert Thomas à André Gide, 18.02.1928, arch. FCG, cote R-03-q.

[12] Ibid.

[13] Ibid.

[14] André Gide à Thérèse Savorgnan de Brazza, 22.12.1927, arch. FCG, cote R-03-l.

[15] Thérèse Savorgnan de Brazza à André Gide, arch. FCG, cote 12.12.1927, R-03-k.

[16] Thérèse Savorgnan de Brazza à André Gide, mai 1928, arch. FCG, cote R-03-o.

[17] Thérèse Savorgnan de Brazza à André Gide, 12.12.1927, arch. FCG, cote R-03-k. Au début du siècle, le couple de Brazza avait élevé la voix contre l’exploitation des populations autochtones au Congo. Pierre Savorgnan de Brazza avait dénoncé les exactions des compagnies concessionnaires dans un rapport que l’administration française a fait disparaître en 1907. Voir à ce sujet, Le Rapport Brazza, Mission Pierre Savorgnan de Brazza / Commission Lanessan. Mission d'enquête du Congo : rapport et documents (1905-1907), avec une préface de Catherine Coquery-Vidrovitch, Lorient, Le Passager clandestin, 2014.

[18] Ibid.

[19] André Gide à Thérèse Savorgnan de Brazza, arch. FCG, cote 22.12.1927, R-03-l.

[20] Ibid.

[21] Thérèse Savorgnan de Brazza à André Gide, arch. FCG, cote mai 1928, R-03-o.

[22] Ibid.

[23] Voir à ce sujet Daniel Durosay, Souvenirs et voyages. < à préciser >

[24] André Gide, « Le Nouveau Voyage au Congo », L’Illustration, 01.06.1950.

[25] Adoum Ali à André Gide, 12.07.1927, R-04-b.

[26] Paul Oscho à André Gide, 22.07.1926, R-04-ai.

[27] Voir à ce sujet l’article de Jocelyn van Tuyl, « “Le Retour du Tchad” ou les origines d’une pandémie ».