J’ai vu les doigts de Gide s’avancer, saisir la petite girafe de métal jaune qui se trouvait sur la table d’Adrienne Monnier – une sensibilité savante, médicale, un geste « botanique ». Peut-être qu’une loupe allait sortir de sa poche. Il devait observer de cette manière les plantes de son jardin ou les bêtes.

Monique Saint-Hélier

Dans la suite du passage retranscrit ci-dessus, Monique Saint-Hélier, femme de lettres originaire de Suisse romande, compare Rainer Maria Rilke à André Gide. Le premier, contrairement au second, « ferme les yeux » pour mieux voir. En lisant Voyage au Congo ou Le Retour du Tchad, nous ne pouvons qu’adhérer à l’observation de Saint-Hélier. Gide a constamment les yeux grands ouverts et dépeint le monde qui l’entoure avec la précision et la rigueur d’un naturaliste. Les descriptions de la faune et de la flore sont présentes tout au long de son récit de voyage. Si elle tend vers l’objectivité des sciences naturelles, l’approche gidienne n’en est pas moins dénuée de poésie.

L’équilibre des contrastes

Avec agilité, Gide parvient à trouver un équilibre entre le gigantesque et le minuscule. Les crocodiles[1], hippopotames[2] et serpents[3] imposants n’écrasent pas les araignées, les termites et les papillons. L’œil aiguisé, il se montre sensible au moindre détail. Dans l’immensité du paysage africain, il devine la présence d’une araignée par la toile qu’elle a laissée[4] et peut se concentrer pendant de longues minutes sur une mouche maçonne[5] à l’ouvrage :

Le poste même, maison de l’administrateur où nous couchons (abandonné faute de personnel), est fort bien situé, sur un revers de plateau d’où domine une vaste contrée ; mais, comme toujours dans ce pays démesuré, rien ne fait centre ; les lignes fuient éperdument dans tous les sens ; tout est illimité. […]

De retour au poste, nous observons longuement l’extraordinaire travail de la mouche maçonne (celle-ci a l’étranglement de son abdomen jaune canari, et non noir comme l’espèce la plus commune). En quelques minutes, elle a complètement muré une araignée dans l’alvéole de terre où elle l’avait forcée d’entrer. D’un coup de couteau, j’ai défait ce travail, découvrant, à côté de la grosse araignée, plusieurs petites ; quelques instants après, les dégâts étaient réparés. Le soir, je me suis emparé de la construction tout entière, la détachant avec peine d’une latte de bambou, où elle était fortement maçonnée. Le tout, gros comme un œuf de pigeon, formé de quatre alvéoles oblongues ; en terre dure, comme de la brique, ou presque. Chaque alvéole que j’ai crevée contenant quatre ou cinq araignées assez petites, mais dodues ; toutes fraîches, et qui semblaient moins mortes qu’endormies ; parmi elles, un seul ver, de la taille et de l’aspect d’un asticot. Certainement, c’est là le garde-manger des larves, et je pense que la mouche maçonne (n’est-ce pas un sphex ?) avait pondu, à côté des araignées, ou dans l’abdomen des araignées, un œuf, dont déjà le ver en question provenait[6].

Dans cet exemple, comme dans celui de Saint-Hélier, Gide se révèle être un observateur multisensoriel. Au-delà de la vue, il recourt à son sens du toucher pour expérimenter la texture et analyser la construction avec davantage de précision.

Capturer la fugacité

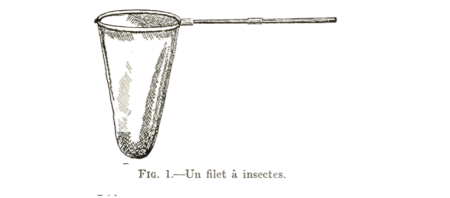

L’intérêt de Gide pour l’entomologie ne s’arrête pas à l’observation et à la description. Dans les pages relatant son expédition africaine, nous découvrons que l’écrivain s’adonne régulièrement à la chasse aux insectes. Les captures ont lieu lors des explorations en forêt[7], des promenades au bord de l’eau[8] ou même lors du dîner[9].

La capture de ces petits êtres fugaces n’est pas chose aisée : « J’ai rapporté quelques très beaux papillons ; ils volaient en grand nombre sur notre sentier, mais d’un vol si fantasque et rapide qu’on avait le plus grand mal à les saisir[10]». Il arrive à Gide de perdre patience lorsque ses proies lui filent entre les doigts :

De grands papillons inconnus naissent devant nos pas, nous précèdent d’un vol fantasque dans le sentier sinueux, puis se perdent dans l’entrelacs des lianes où ne peut les atteindre mon filet. Il y en a d’énormes, et j’enrage de ne pouvoir m’en saisir. (J’en capture pourtant quelques-uns ; mais les plus surprenants m’échappent)[11].

Lors d’une telle expédition en terre lointaine, l’équipement est sommaire et pas toujours directement à disposition. Alors qu’il se trouve au confluent du Djoué et du Congo, Gide fulmine : « Papillons en grand nombre et très variés ; mais je n’ai qu’un filet sans manche et laisse partir les plus beaux[12]. »

Il arrive que les conditions soient plus favorables. Au passage d’une rivière située entre Nola et Bossum, il découvre avec ravissement des essaims de papillons dont les ailes portent « une ligne courbe de tache d’or ; c’est la première fois que je vois de l’or sur les ailes d’un papillon ; non point du jaune, mais de l’or[13] ». Les lépidoptères restent immobiles, occupés ou engourdis, et Gide peut les capturer entre son pouce et son index. Il en récolte ainsi une dizaine « dans un état de fraicheur parfaite ».

En bon collectionneur, Gide convoite le spécimen rare. Il ne se le pardonne pas lorsqu’un vétérinaire croisé en chemin lui apprend que le papillon rouge qu’il a laissé filer est une espèce particulièrement rare et demandée : « Que de reproches je me fais[14] ! »

Si les papillons intéressent tout particulièrement Gide, il ne se cantonne pas uniquement à eux. Perce-oreilles ailés, coccinelles, une petite courtilière ainsi qu’une mante « énorme » font également partis de son butin[15]. Dans le village de Sapoua, situé à la frontière entre le Cameron et le Tchad, des enfants se chargent de capturer des hannetons qu’ils viennent ensuite remettre au voyageur[16].

Conserver l’éphémère[17]

La capture des insectes n’est pas une finalité. Il s’agit d’une étape incontournable pour permettre la conservation des spécimens. Gide a pour objectif de faire parvenir les individus récoltés au Muséum national d’Histoire naturelle, à Paris. Faire perdurer la fraîcheur des spécimens capturés au cœur de l’Afrique afin que ces derniers atteignent la métropole dans un état optimal est un défi de taille. Gide doit parfois se résigner à se débarrasser de lots d’insectes durement collectés :

Je vais devoir jeter la boîte de coléoptères récoltés pour le muséum. J’avais cru bon de les faire sécher au soleil ; ils sont devenus si fragiles qu’il n’en est plus un seul qui ait gardé ses membres et ses antennes au complet[18].

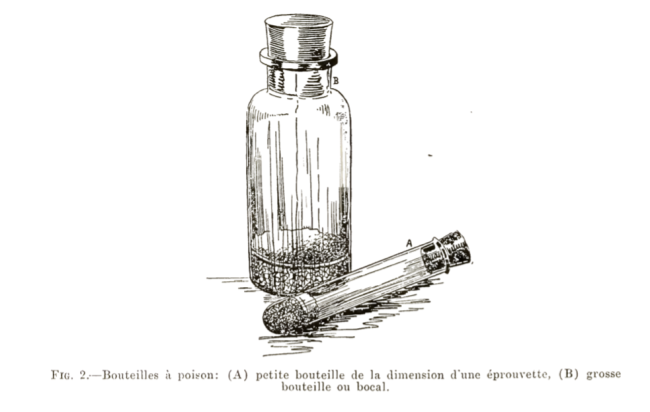

Maintenir les corps des insectes dans un parfait état demande un savoir-faire spécifique. Gide semble s’être renseigné sur la procédure requise. La technique consiste à faire entrer l’insecte – encore vivant – dans un flacon de cyanure. Ce poison permet de conserver la totalité des écailles sur les ailes : « On est venu m’apporter un énorme « goliath » que j’ai le plus grand mal à faire entrer dans mon flacon de cyanure, si large que soit son embouchure[19]. »

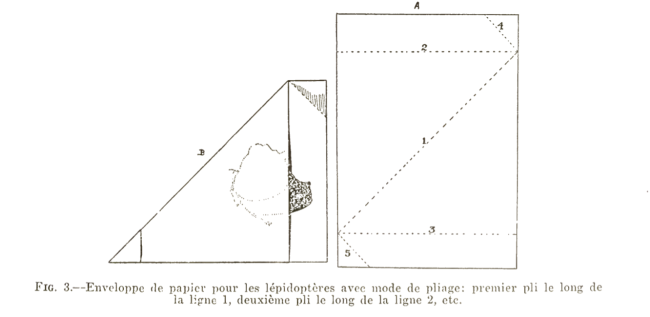

Le cyanure permet de tuer les insectes sans abîmer l’aspect des corps. Gide a ensuite vraisemblablement utilisé la technique de l’emballage en papillotes[20], soit des morceaux de papiers pliés en forme triangulaire, pour le transport des lépidoptères vers la métropole.

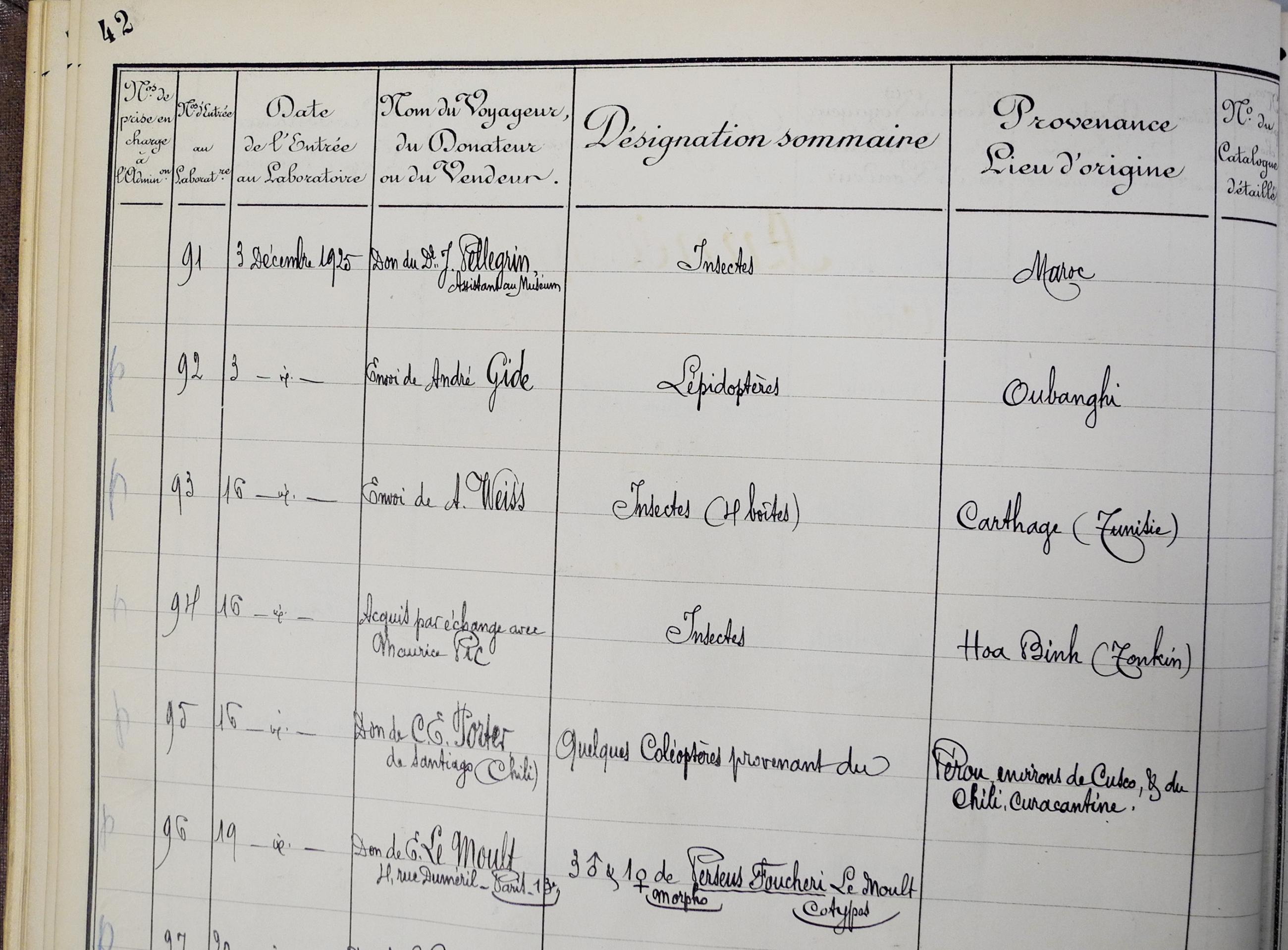

Dans les Archives de la Fondation Catherine Gide, nous avons retrouvé une lettre que Lucien Berland – entomologiste et préparateur au Muséum depuis 1912 – a adressé à Gide le 7 décembre 1925[21]. Dans sa missive, il le remercie vivement pour les spécimens collectés – ils sont arrivées à Paris « absolument intacts ». Cette haute qualité de conservation démontre que Gide est « déjà un entomologiste fort expérimenté ». De plus, Berland souligne la peine que l’écrivain s’est donné « dans des conditions si difficiles, pour capturer un si grand nombre de Lépidoptères et en assurer la conservation malgré les fourmis, les termites et autres ravageurs ». Il lui assure également que le professeur Bouvier – qui occupe la chair d’entomologie dans la prestigieuse institution – a été « émerveillé » par son envoi et qu’il écrira à Gide une fois que les spécimens seront sortis de chez le préparateur.

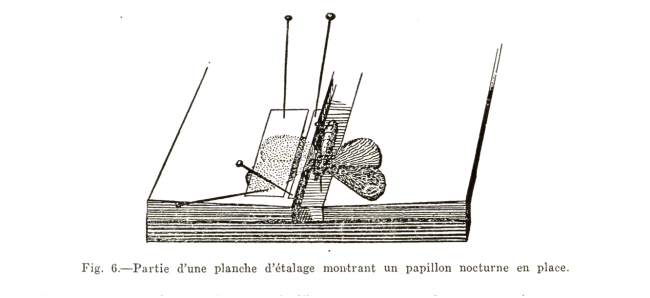

Cette phase de préparation permet de passer d’un état de conservation provisoire à un état de conservation permanent. La première étape consiste à assouplir le spécimen pour éviter qu’il se brise une fois sec. Pour ce faire, il est placé sur sable humide, sous une cloche de verre, ou dans une grande boîte fermée, dont le fond contient du liège humide, de la tourbe ou du feutre. Cette étape est nécessaire pour les lépidoptères mais pas pour les autres insectes, qui peuvent eux directement passer à l’étape suivante, soit l’étalage. Le spécimen est fixé sur une planche conçue à cet effet et les ailes sont étalées à l’aide d’aiguilles. Le spécimen est alors prêt à rejoindre les collections permanentes.

Le 8 février 1926, le professeur Bouvier s’adresse à son tour par écrit à Gide. Il le remercie pour cet envoi qui est « excellent » et « en si parfait état qu’on le croirait œuvre d’un professionnel[22] ». Il ajoute « je savais bien qu’on pouvait être artiste et aimer les insectes, mais vous en êtes une nouvelle preuve ». Monsieur Le Cerf, lépidoptériste chargé de la préparation des spécimens reçus, est « ravi ». À cette lettre, il joint une liste des lépidoptères entrés dans les collections du Muséum.

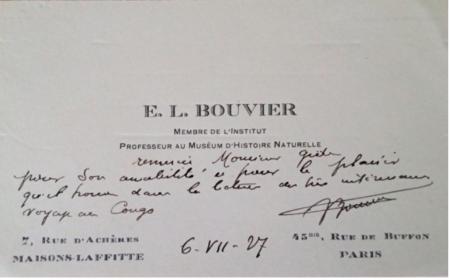

Berland et Bouvier apparaissent une nouvelle fois dans les archives, en 1927. Tous deux remercient individuellement Gide pour l’envoi de son Voyage au Congo. Le 25 août 1927, dans une lettre, Berland remarque avec enthousiasme « les nombreuses notes que vous avez prises m’ont montré que vous n’avez cessé de penser à l’entomologie durant votre expédition[23] ». Bouvier, quant à lui, transmet sa carte de visite avec une note manuscrite.

Transmettre son nom … provisoirement[24]

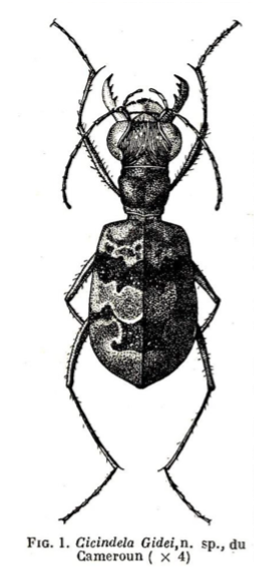

Au-delà du rôle d’archives du vivant que jouent les spécimens récoltés dans les collections permanentes, ils servent également à la production de savoir. En 1946, l’entomologiste Émile Rivalier publie dans la Revue Française d’entomologie un article consacré à une série de cicindèles – insectes de la famille des coléoptères – collectée au Cameroun par Gide[25]. Alors qu’il étudie le matériel non classé du Muséum d’Histoire naturelle, il tombe sur cette fameuse série. Il lui semble que les spécimens appartiennent à une espèce encore non décrite. En hommage à l’homme qui les a récolés, il nomme l’espèce Cicindela Gidei :

Cette Cicindèle, à qui je donne le nom de Gidei, en hommage à l’homme de lettres bien connu qui l’a découverte, ne ressemble à aucune autre et il est difficile de la faire entrer dans un des sous-genres actuels, d’autant que ceux-ci manquent totalement de précision et que la subdivision du genre Cicindela en groupes fondés sur des caractères anatomiques valables est encore à faire. Provisoirement, je la laisse donc dans le grand genre Cincindela en attendant sa subdivision ou peut-être même son démembrement qui apparaîtra nécessaire[26].

Ce passage souligne le caractère provisoire des catégorisations scientifiques. La production de savoir évolue constamment et les systèmes de classification ne sont pas figés. Les insectes sont nommés par rapport au premier spécimen étudié de leur espèce. Un mâle est choisi comme exemplaire type – son organe copulateur servant à le différencier d’autres espèces. Le spécimen choisi comme type par Rivalier sera d’abord provisoirement classifié comme cicindèle. Dans les années 1950, l’entomologiste affinera son système de classification et la Cicindela Gidei deviendra Ropaloteres gidei.

Cependant, il y a un « hic ». En effet, Rivalier ignore qu’il n’est pas le premier à décrire un spécimen de l’espèce en question. En 1931, Walther Horn – directeur de l’Institut d’entomologie allemand – avait déjà décrit un spécimen de type identique, qu’il a nommé Cicindela convexoabrupticollis. Selon les règles de la nomenclature, l’ancienneté prime. Le patronyme de l’écrivain se détache donc définitivement du nom de l’espèce à la fin des années 1950.

Disparaître dans la masse

Aujourd’hui, qu’en est-il des spécimens récoltés par Gide il y a près de 100 ans ? Sont-ils toujours conservés au sein de l’institution parisienne ? Sur la plateforme permettant de consulter les collections en ligne, nous avons retrouvé la trace de deux coléoptères. L’un des spécimens, récolté au Cameroun, appartient à l’espèce Pycnoschema diversum[27], l’autre, récolté aux environs de Brazzaville à l’espèce Sternotomis strandi[28]. Cette dernière espèce a été pour la première fois décrite par l’entomologiste allemand Stephan von Breuning en 1935, le spécimen envoyé par Gide a de ce fait été étudié postérieurement à cette date.

Pour ce qui est des lépidoptères mentionnés par le professeur Bouvier ainsi que Lucien Berland, ils semblent avoir disparu parmi les dizaines de milliers de spécimens de la même espèce conservés au Muséum. Le professeur Rodolphe Rougerie, responsable scientifique des collections de Lépidoptères, ainsi que son prédécesseur, Joël Minet, n’ont jamais rencontré d’étiquette mentionnant le nom de Gide comme collecteur dans le cadre de leurs fonctions. Il est cependant fort probable que les papillons en question se cachent toujours au Muséum et qu’ils réapparaîtront le jour où le hasard amènera une main d’entomologiste à les capturer… une seconde fois.

- À lire : “André Gide et l’entomologie (Coleoptera, Cicindelidae; Lepidoptera)” de François FOURNIER, dans le Bulletin de l’Association Entomologique d’Auvergne, mars 2017.

La rédaction de cet article a été rendue possible grâce à l’aide généreuse de Georges Collas, entomologiste, de Guillaume Lecointre, professeur au Muséum national d’Histoire naturelle, et de Joël Minet, professeur émérite au Muséum national d’Histoire naturelle. Nous les remercions chaleureusement pour les précieuses informations qu’ils ont eu l’amabilité de nous communiquer.

[1] André Gide, Le Retour du Tchad [1928], Paris, Gallimard, « Folio », 2017, p. 386.

[2] Ibid., p. 339-340.

[3] André Gide, Voyage au Congo [1927], Paris, Gallimard, « Folio », p. 131.

[4] André Gide, Le Retour du Tchad, op. cit., p. 331-332.

[5] Aussi appelée guêpe maçonne ou guêpe noire.

[6] André Gide, Voyage au Congo [1927], op. cit., p. 150-152.

[7] Ibid., p. 98.

[8] Ibid., p. 25, 49, 155.

[9] André Gide, Le Retour du Tchad, op. cit., p. 331-332.

[10] André Gide, Voyage au Congo, op. cit., p. 44.

[11] Ibid., p. 49.

[12] Ibid., p. 26.

[13] Ibid., p. 155.

[14] Ibid., p. 278.

[15] André Gide, Le Retour du Tchad, op. cit., p.332.

[16] André Gide, Voyage au Congo, op. cit., p. 144-145.

[17] Pour la rédaction de ce sous-chapitre ainsi que du suivant, nous nous sommes référés au Guide du collectionneur d’insectes de J.H. McDunnough publié par le ministère de l’Agriculture canadien, 1947. Les illustrations reproduites dans cet article proviennent également de ce guide.

[18] Ibid., p. 231.

[19] Ibid., p. 151.

[20] Nous remercions le professeur Joël Minet pour cette information.

[21] Lettre de Lucien Berland à André Gide, 07.12.1925.

[22] Lettre d’Eugène Louis Bouvier à André Gide, 08.02.1926.

[23] Lettre de Lucien Berland à André Gide, 25.08.1927.

[24] Ce sous-chapitre a pu être rédigé grâce aux précieuses informations que nous a communiqué Georges Colas.

[25] Émile Rivalier, « une nouvelle cicindela africaine », in Revue Française d'entomologie, publiée sous la direction de R. Jeannel, Tome XII, Paris, 1946, p.33-35.

[26] Ibid., p. 35.

[27] Muséum national d’Histoire naturelle, collections en ligne. Disponible en ligne : https://science.mnhn.fr/institution/mnhn/collection/ec/item/ec9882?listIndex=2&listCount=14341

[28] Muséum national d’Histoire naturelle, collections en ligne. Disponible en ligne : https://science.mnhn.fr/institution/mnhn/collection/ec/item/ec16065?listIndex=2&listCount=2