Le virus de l’immunodéficience humaine (VIH), pathogène responsable de la pandémie mondiale du sida, résulte d’une zoonose, c’est-à-dire d’un transfert interespèces. Plus précisément, le virus aurait fait le saut du singe à l’homme en Afrique-Équatoriale française pendant les trois premières décennies du vingtième siècle1 — époque durant laquelle André Gide traverse le Congo, le Cameroun, le Gabon, l’Oubangui-Chari et le Tchad.

Sachant que le transfert s’est effectué par le contact sanguin, certaines anecdotes du Retour du Tchad prennent des allures prémonitoires à l’ère du sida. D’abord, un fantasme au sujet du petit paresseux Dindiki, cadeau d’un chef de village2. Interrogeant des indigènes sur les habitudes du petit primate, l’écrivain apprend que le Pérodictique potto a l’« habitude d’étrangler des singes » en les surprenant pendant leur sommeil. « Curieux de savoir si Dindiki suce leur sang ? … », se demande Gide3. Autre incident préfigurant la transmission accidentelle du sida : voulant faire une piqûre de morphine à son compagnon de voyage, Marc Allégret, qui souffre d’une rage de dents, Gide s’ensanglante les doigts en brisant la seringue qui avait préalablement servi pour une injection à Dindiki4. Aucune relation entre la véritable zoonose du VIH et ces deux scènes sanglantes, et pourtant, il existe de solides bases historiques et scientifiques pour chercher à comprendre la zoonose de la pandémie à travers le voyage africain de Gide.

La pression humaine et l’émergence des pandémies

La question des zoonoses est d’actualité : si 60 % des maladies infectieuses chez l’homme sont d’origine zoonotique, le taux s’élève à 75 % pour les maladies infectieuses émergentes5. En effet, la plupart des épidémies et pandémies du XXIe siècle — SRAS, MERS, Ebola, Covid-19, variole du singe — sont des zoonoses. Cette dernière maladie, qui sévit en 2022, est une zoonose virale émergée en Afrique, généralement transmise lors de relations sexuelles — tout comme le sida6. Mais si le réservoir naturel (l’hôte animal) et le parcours zoonotique de la variole du singe restent à préciser, les scientifiques en savent davantage sur l’histoire du VIH.

Le réservoir du virus de l’immunodéficience simienne (VIS) le plus étroitement apparenté au VIH-1 (le virus responsable de la majorité des cas de sida) est le chimpanzé Pan troglodytes troglodytes (P.t.t.)7, dont l’aire de répartition correspond grosso modo à l’ancienne Afrique-Équatoriale française. Et l’émergence du VIH remonte à l’ère coloniale, malgré le fait que les premiers cas de sida officiellement diagnostiqués apparaissent dans les années 1980. En effet, l’analyse d’un échantillon de sang prélevé à Kinshasa en 1959 situerait le transfert zoonotique vers 1931 (soit entre 1915 et 19418) ; l’analyse plus récente d’un échantillon datant de 1960 indiquerait une transmission vers 1921 (soit entre 1908 et 19339).

Lorsque ces transmissions interespèces ont lieu, elles sont presque toujours le résultat d’une pression anthropique. Ainsi, le Covid-19 aurait transité de la chauve-souris à l’homme en passant par d’autres espèces, et ce à cause de la dégradation des écosystèmes : déforestation, promiscuité entre animaux sauvages et domestiques, changement climatique, commerce illégal de faune sauvage10.

Quant au sida, il se peut que la transmission du VIS du chimpanzé à l’homme se fasse depuis des siècles, mais ce sont « les changements sociaux, économiques et comportementaux ayant lieu au début et au milieu du vingtième siècle » dans les colonies subsahariennes qui créent les circonstances dans lesquelles le VIH peut « se propager et atteindre des proportions épidémiques11 ». Le lieu et temps de la zoonose (l’A.E.F. aux premières décennies du vingtième siècle) n’ont donc rien d’une coïncidence. Ce sont bien les pratiques coloniales — travaux forcés, campagnes sanitaires, contacts sexuels — qui catalysent la zoonose, l’adaptation et la dissémination du VIH.

Plusieurs écrivains européens témoignent de ce que nous pourrions appeler la « préhistoire du sida » : les facteurs politiques, économiques et socioculturels favorisant l’émergence du virus en Afrique colonisée. Joseph Conrad travaille comme officier apprenti pour une des compagnies concessionnaires du Congo belge. Sa remontée du fleuve Congo en 1890 inspirera Au cœur des ténèbres, nouvelle qui figure parmi les « livres inspirateurs du voyage au Congo » de Gide12. Employé de la Compagnie Forestière Sangha-Oubangui au Cameroun (1916-1917), Louis-Ferdinand Destouches (le futur romancier Céline) utilisera ses observations dans son roman Voyage au bout de la nuit. Les expériences de Michel Leiris comme secrétaire-archiviste de la « Mission ethnographique et linguistique Dakar-Djibouti » (1931-1933), viendront étoffer son Afrique fantôme. Et André Gide, bien entendu. Critique social, voyageur à la recherche de plaisirs sexuels, impliqué malgré lui dans l’engrenage du système colonial, il sillonne l’A.E.F. avec Marc Allégret en 1925-1926. Avec les Carnets du Congo d’Allégret, les écrits de Gide (Voyage au Congo, Le Retour du Tchad, Dindiki, « Mémoire sur les concessions ») constituent un important dossier sur le régime colonial et concessionnaire.

La zoonose : Déplacements et travaux forcés

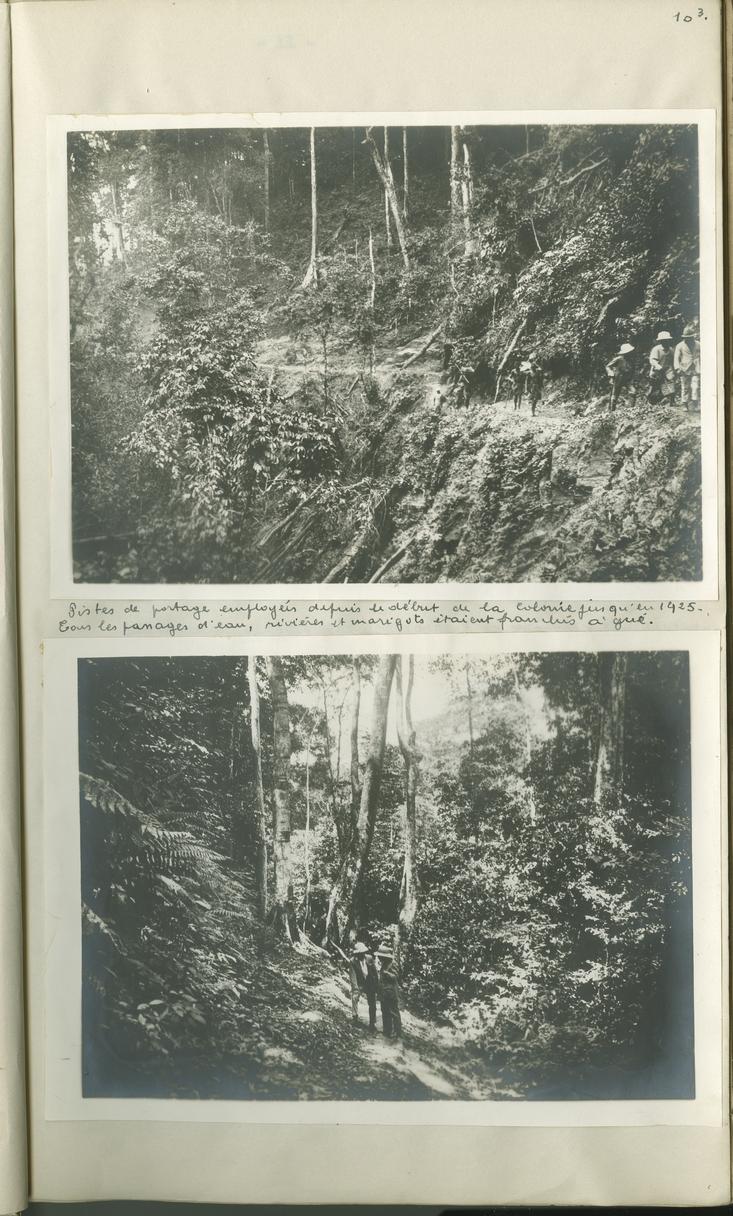

L’essor des colonies dépend de lourds travaux, tant sur le plan administratif (construction des routes et de la voie ferrée) que sur le plan économique (« exploitations forestières … cueillette de caoutchouc … cultures d’exportations13 »). Ces travaux et les déplacements géographiques qui en découlent auront un impact sur la santé des indigènes.

Pour construire les chemins de fer Matadi-Kinshasa (au Congo belge, à partir de 1890) et Brazzaville-Pointe-Noire (en A.E.F, trente ans plus tard), les conscrits sont souvent recrutés de loin : il leur arrive de travailler à un millier de kilomètres de chez eux14. Conrad dépeint les effets néfastes sur la santé des ouvriers : « amenés de tous les points de la côte, … dépaysés dans un milieu contraire soumis à un régime inaccoutumé, ils ne tardaient pas à dépérir », devenant des « ombres noires de la maladie et de [la famine]15 ». Effectivement, le déplacement géographique confronte les ouvriers à de nouveaux pathogènes ; combiné avec une alimentation généralement insuffisante, il fragilise l’immunité des conscrits16.

Tout comme les chemins de fer, l’industrie du caoutchouc participe à « la joyeuse danse du Commerce et de la Mort » dans les colonies, selon le mot de Conrad17. Le commerce du caoutchouc est assuré par des compagnies concessionnaires auxquelles on accorde non seulement le monopole de l’exploitation des ressources naturelles mais aussi le droit de contraindre les habitants de la concession à travailler à l’exploitation de celle-ci. Un rapport cité par Gide précise qu’« avec son monopole du caoutchouc et avec la complicité de l’administration locale », la Compagnie Forestière Sangha-Oubanghi (C.F.S.O.) — employeur du jeune Céline et cible principale du dossier que Gide constituera contre les abus concessionnaires — « réduit tous les indigènes à un dur esclavage18 ». La rémunération est dérisoire, et lorsque les récolteurs n’arrivent pas à cueillir la quantité requise, la punition est sévère : amendes équivalant à un mois de salaire, prison pour ceux qui ne paient pas, châtiments corporels19. Gide enquête sur un incident à Bambio (actuelle Centrafrique) où la punition — port « de poutres de bois très pesantes » « sous un soleil de plomb », « coups de chicote » infligés à ceux qui tombent — finit par entraîner la mort d’un récolteur20.

Tous ces travaux exigés par l’appareil colonial et concessionnaire poussent de nombreux paysans à fuir leur domicile. Le recrutement pour le chemin de fer devient « une véritable chasse à l’homme21 ». Certains villageois fuient aussi les équipes sanitaires mobiles, associées avec les conscriptions de force22. « La terreur règne et les villages des environs sont désertés » expliquent deux chefs indigènes avec qui Gide discute des exigences en matière de caoutchouc23. Cette méfiance s’étend aux simples voyageurs européens : effectivement, plus d’un village se vide à l’approche de l’expédition de Gide24. Dans tous ces cas, le résultat est le même : une fuite en masse dans la brousse25.

Qu’ils fuient ou qu’ils partent travailler, l’absence souvent prolongée des paysans a un effet néfaste sur les cultures vivrières. Dans son « Mémoire sur les concessions », Gide constate que « très souvent des champs entiers de manioc ou d’arachides … n’ont pas été récoltés, les hommes valides n’ayant pas obtenu de congé pour effectuer la récolte26 ». Même là où les villages ne sont pas totalement abandonnés, l’absence des hommes valides diminue l’étendue des champs cultivés, et partant, la production agricole du village. Le sous-peuplement empêchant de « maintenir l’équilibre fragile de l’autoconsommation », certaines régions sombrent dans la famine27.

Ces disettes généralisées et les longues périodes passées en forêt à cueillir du caoutchouc ou à fuir les recrutements entraînent sans doute une dépendance accrue à la viande de brousse28. Or, les chimpanzés P.t.t., porteurs du VIScpz — l’ancêtre du VIH — figurent parmi les nombreuses espèces de primates que l’on chasse couramment pour se nourrir dans cette région29. La chasse et la préparation de la viande simienne comportent des risques importants de contamination par le contact sanguin, surtout si le chasseur se coupe « lors du découpage du singe30 ». En effet, la « théorie du chasseur blessé31 » fait consensus : c’est ainsi que le virus de l’immunodéficience simien serait passé à l’homme.

L’adaptation : La médecine coloniale en cause

Lors de la zoonose, une maladie relativement bénigne chez son hôte naturel, « adapté au germe », peut devenir extrêmement pathologique chez le nouvel hôte32. Dans le cas du VIH, des campagnes massives de vaccination ou de traitement par injection à travers les colonies subsahariennes françaises ont pu créer un laboratoire fertile pour l’adaptation et la dissémination du virus.

Les campagnes contre la variole pendant les premières décennies du vingtième siècle ont pu favoriser la mutation et l’adaptation du VIH. Avant la mise au point d’un vaccin sec vers 1913, les températures élevées du climat subsaharien et la grande distance de Paris atténuent gravement la puissance des vaccins transportés vers l’intérieur du continent33. Il faut donc recourir à la variolisation, technique qui consiste à transférer la substance prélevée sur les vésicules d’un inoculé au bras d’un nouvel inoculé34. Puisque cette substance contient une forte concentration de lymphocytes (les cibles principales du VIH), la vaccination de bras à bras est susceptible de transmettre le virus immunodéficitaire. En outre, transporter le vaccin ainsi implique des passages en série sur une courte période, ce qui peut mener à la sélection des lignées virales les plus virulentes, les mieux adaptées à l’hôte — et partant, les plus faciles à transmettre35.

La campagne prophylactique contre la trypanosomiase (la maladie du sommeil) est en cause aussi. Le développement de la trypanosomiase est « contemporaine de l’implantation coloniale », et sa prévalence serait liée aux travaux exigés par le système colonial et concessionnaire36. Les collecteurs de caoutchouc passent de longues périodes en forêt, où ils sont exposés aux mouches tsé-tsé porteuses de trypanosomes37. La France lance une campagne d’envergure inouïe contre la maladie du sommeil, non pas pour des raisons humanitaires mais pour « éviter le manque de main-d’œuvre qui compromettrait l’entreprise coloniale38 ». Justement, le théâtre principal de campagne au moment du voyage de Gide est la région que le chemin de fer Brazzaville-Pointe Noire doit traverser39.

Des unités mobiles créées par le docteur Eugène Jamot de l’Institut Pasteur font des piqûres d’atoxyl à des centaines de milliers de sujets entre les deux guerres, mais « il n’est question nulle part dans les récits de ces campagnes de l’échange ou de la stérilisation des seringues entre piqûres40 ». Outre les campagnes officielles, « la plupart des missionnaires, administrateurs, agents de compagnie, infirmiers de l’armée, agents sanitaires et hygiénistes adjoints blancs » fournissent des soins médicaux, y compris des piqûres, « sans la supervision directe d’un médecin41 ». Le jeune Louis-Ferdinand Destouches, qui n’est pas encore médecin, fait partie de ces soignants amateurs pendant son séjour au Cameroun : « Je fais de grandes quantités d’injections d’atoxyl contre la maladie du sommeil qui sévit désastreusement dans la région », écrit-il en 191642. Si nous manquons de documentation précise sur les conditions dans lesquelles ce programme de traitement improvisé se déroule, il y a cependant lieu de croire que la stérilisation des instruments n’est pas de première importance dans cette entreprise. En effet, Destouches vient de commander une « seringue de Pravaz », modèle qui n’est pas « stérilisable à la chaleur », au moment où il écrit cette lettre en 191643. Il en va de même pour les campagnes officielles, qui s’effectuent avec des moyens insuffisants : ainsi, entre 1917 et 1919, près de 90 000 personnes sont testées et traitées pour la trypanosomiase avec seulement six seringues44. Quelle que soit l’échelle du programme, la réutilisation de seringues non stérilisées comporte des risques de contamination assez élevés, et cette pratique, courante à l’époque, a pu accélérer la dissémination du VIH.

La dissémination : Contacts sexuels à l’ère coloniale

Plus encore que les procédés médicaux, le contact sexuel est un moyen majeur de dissémination du VIH et des MST connues à l’époque coloniale. Si nos écrivains voyageurs se montrent conscients du risque d’infection par l’activité sexuelle, ils ne montrent aucune conscience du rôle des colonisateurs dans la propagation de ces maladies. Au contraire, ils persistent — comme la plupart des Occidentaux — à voir les Africains comme des propagateurs de maladies ; les femmes africaines, en particulier, sont considérées comme des « symboles de contamination45 ». Ainsi, Céline met en garde un ami qui pense venir travailler en Afrique : « Pas de femmes elles ont toutes la vérole46 ». Michel Leiris, quant à lui, renonce à toute relation sexuelle, car « l’alchimie prophylactique à laquelle il faudrait se livrer » est « de nature à dégoûter même des courageux47 ». Et il arrive à Marc Allégret, beaucoup moins complexé que Leiris, de renvoyer une jeune femme parce qu’elle a « des boutons aux hanches48 ».

Malgré ces soucis d’hygiène, nos voyageurs se croient tous — et c’est là l’essentiel — en droit de poursuivre des relations sexuelles avec qui ils veulent. Cette attitude envers l’Afrique est extrêmement répandue. En effet, Gide et Allégret sont attirés par l’image du continent comme « Éden permissif49 », et les opportunités de ce qui serait considéré aujourd’hui comme du tourisme sexuel constituent une grande partie de l’attrait du voyage.

Le périple de ces deux particuliers s’inscrit dans le cadre d’un bouleversement à grande échelle des pratiques sexuelles en Afrique colonisée. Or, les pratiques sexuelles changeantes sont un facteur déterminant dans la propagation des maladies sexuellement transmissibles50. « L’expansion majeure » des MST dans la colonie coïncide avec « la conquête française du territoire », si bien que l’on en vient à appeler la syphilis la « maladie de civilisation51 ».

L’appareil colonial crée des rapports de force qui favorisent l’exploitation entre indigènes, puisque les Africains qui servent le régime sont souvent récompensés par des services sexuels. Ainsi, on encourage la présence de travailleuses du sexe près des camps de travail et chantiers du chemin de fer afin d’améliorer la rétention du personnel52. Il faut compter en outre les rencontres entre les femmes indigènes et les troupes africaines, qui disposent « à la fois de moyens de coercition et de moyens de séduction53 ». Cette dynamique s’étend parfois aux autres travailleurs associés aux Européens : lorsque l’entourage de Gide entre dans un village, raconte Allégret, « les femmes font assez “fête au poilu” … à nos tipoyeurs et nos porteurs, les prenant par le bras, … avec des rires, des caresses », ce qui laisse deviner les rencontres qui ont pu s’ensuivre54.

En outre, les « unions occasionnelles ou semi-permanentes » entre Européens et indigènes sont très courantes55. L’arrivée des Blancs entraîne « un nouveau type de prostitution56 » : des « ménagères » (selon l’euphémisme courant) s’occupent « de la lessive et de la cuisine », fournissant aussi « des services sexuels aux colons qui les avaient engagées57 ». Ainsi, Marcel de Coppet, dernièrement nommé gouverneur du Tchad, présente « sa femme indigène », une « jeune fille sara de 16 ou 17 ans » à son ami Gide58. Un autre administrateur explique qu’il peut facilement recevoir la visite d’une « gentille petite fille, bien choisie » et que « dans tous les camps de gardes, il y a des boys dressés59 ». Tout est en place pour répondre aux besoins des colons, quels que soient leurs goûts.

Gide et Allégret ne s’abstiennent pas d’en profiter : le journal manuscrit de Gide et les Carnets du Congo de Marc Allégret évoquent leurs nombreuses aventures60. Gide en effacera toute trace dans le Voyage au Congoet Le Retour du Tchad, où ces récits risqueraient de « compromettre l’impact du témoignage politique61 ». Mais même dans le manuscrit, l’écrivain est soucieux de faire preuve de sérieux. Il adopte donc une attitude occidentale classique en prétextant un but scientifique à sa conduite et à celle d’Allégret. Un soir (alors que Gide assiste à la scène, à moitié caché derrière une moustiquaire), Allégret s’efforce sur « une charmante fillette, si pudique, si jeune, si craintive ». Marc « ne parvient pas à triompher … des résistances de la fillette, sur laquelle il s’obstine, désireux aussi de s’instruire, car on lui a dit que toutes les femmes étaient excisées62 ». Aux yeux de Gide, l’exotisme de la fillette et la curiosité pseudo-scientifique d’Allégret paraissent légitimer la persistance de celui-ci malgré la résistance de la fillette. Pour sa part, Gide aussi prétend effectuer des recherches : il est particulièrement curieux de s’instruire sur « l’institution des gonotiras, adolescents attachés au service des sultans63 ». Les deux voyageurs semblent trouver justification à leur conduite en se considérant comme des ethnologues de l’érotisme.

Gide commence cependant à ouvrir les yeux sur le déséquilibre de pouvoir qui est le propre de toute rencontre coloniale ainsi que sur l’exploitation cynique de ce déséquilibre par les Européens. Dans le manuscrit de son journal africain, Gide raconte qu’Allégret, « confiant dans les récits des colons qui prétendent que jamais un indigène ne refuse sa femme ou sa fille à qui accepte de la payer », demande à l’interprète-procureur de l’expédition de lui amener sa plus jeune épouse. L’interprète « feint d’accepter le marché, car il sait qu’il en coûte souvent de refuser quoi que ce soit à un Blanc » mais amène une autre jeune fille à la place de son épouse. Cette jeune fille est tellement terrorisée que Gide en conclut que « l’interprète l’avait choisie et sacrifiée » pour épargner sa propre femme. Cette prise de conscience amène Gide à réfléchir « sur la prétendue impudeur des Noirs, et sur le cynisme des Blancs, … le “tout permis” de la colonie64 » .

Témoins impliqués

Et ceci aura été l’histoire du voyage de Gide : une prise de conscience, si imparfaite soit-elle, des abus coloniaux et de sa propre implication. Grâce au statut semi-officiel de « mission gratuite », l’expédition de Gide bénéficie de « l’assistance des postes administratifs, pour… les recrutements » de guides et de porteurs65.C’est au sujet de ces employés que Gide et Allégret prennent le plus nettement conscience de leur propre rôle dans les abus du système colonial. Gide plaint les femmes — dont certaines allaitent « tout en travaillant » — qui refont la route, surveillées par des miliciens, pour « permettre notre passage66 ». Il a honte de sa dépendance aux « tipoyeurs piteux » et aux porteurs, dont la condition équivaut, à ses yeux, à l’esclavage : « cette question du portage ... me gâte le voyage67 ». Vers la fin du périple, Gide devint pleinement conscient de son propre rôle dans la déstabilisation agricole des villages indigènes. Lorsque quarante-deux porteurs demandent à rentrer chez eux pour s’occuper des cultures, il affirme : « il est inadmissible en effet que, pour la commodité d’un Blanc, on risque d’affamer un village66. »

Néanmoins, lorsque son souci du bien-être de ses employés entre en conflit avec sa propre curiosité ou le projet artistique de Marc Allégret, qui tourne le film Voyage au Congo, Gide se montre rigide et plutôt myope. S’obstinant à suivre l’itinéraire prévu, Gide expose ses employés à la contagion à plusieurs reprises en les obligeant à traverser des régions où des maladies infectieuses sévissent. Il tient absolument à visiter la région de Maroua (Cameroun) malgré le taux élevé de fièvre récurrente et la présence d’une « curieuse épidémie incompréhensible » — une sorte de méningite subite — qui fait un nombre « formidable » de décès depuis un mois69. Par précaution, Gide et Allégret engagent un infirmier métis, Gabriel Loko, pour cette étape. Loko leur déconseille de visiter Mala, village où sévit la pneumonie, la tuberculose et la fièvre récurrente. Mais Mala est « incomparablement plus beau qu’aucun autre village Massa de notre connaissance70 », et les exigences esthétiques du cinéaste Allégret l’emportent sur les conseils médicaux de Loko. Allégret réalise son film Voyage au Congo et les voyageurs européens évitent les maladies graves. Mais une fois de retour en France, ils apprennent que Loko, emmené par eux pour protéger leur propre santé, a lui-même contracté la mystérieuse « méningite cérébro-spinale » ; il en est mort un jour après les avoir quittés71.

Gide fait allusion à « ce triste deuil » dans Le Retour du Tchad72, mais il ne va pas aussi loin que Marlow, le narrateur du Cœur des ténèbres de Conrad. Ayant brossé le tableau épouvantable de la souffrance des ouvriers sur le chantier du chemin de fer Matadi-Kinshasa, Marlow conclut, avec ironie : « après tout, moi aussi, je faisais partie de la grande cause d’où procédaient ces nobles et justes mesures73 ! »

L’incapacité de Gide à reconnaître pleinement sa propre implication peut nous conduire à réfléchir à notre propre responsabilité. Nous sommes tous impliqués dans l’émergence de nouvelles maladies, ne serait-ce qu’à travers une consommation qui contribue au réchauffement climatique et à la dégradation environnementale. Il y a cent ans, Gide appelait le chemin de fer Brazzaville-Pointe-Noire « un effroyable consommateur de vies humaines74 ». Cette phrase s’applique tout aussi bien au sida, au Covid-19 et aux futures pandémies qui émergeront sous l’effet de la pression humaine.

1 Jacques Pépin, Aux origines du sida : Enquête sur les racines coloniales d’une pandémie, Paris, Éditions du Seuil, 2019, p. 93.

2 André Gide, Souvenirs et voyages, édition présentée, établie et annotée par Pierre Masson, avec la collaboration de Daniel Durosay et Martine Sagaert, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 2001, p. 426.

3 Gide, ibid., p. 573.

4 Ibid., p. 642.

5 Michel Baussier, « À propos de la pandémie Covid-19 : les zoonoses », La Prévention Médicale, 14 mai 2020 : https://www.prevention-medicale.org/actualites-revues-de-presse-et-evenements/toutes-les-actualites/covid-19-zoonoses.

6 Gary Dagorn et Marie Maison, « Variole du singe : comment se transmet-elle, quels sont les symptômes ? », Le Monde, 10 juin 2022 : https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2022/06/10/variole-du-singe-comment-se-transmet-elle-quels-sont-les-symptomes_6129759_4355770.html.

7 Feng Gao et al., « Origin of HIV-1 in the chimpanzee Pan troglodytes troglodytes », Nature 397, 4 février 1999, p. 437.

8 Bette Korber et al., « Timing the Ancestor of the HIV-1 Pandemic Strains », Science, no 288, 9 juin 2000, p. 1789.

9 Pépin, op. cit., p. 91-92.

10 Stéphane Raud et al., « COVID-19 : “La pression anthropique grandissante sur l’environnement renforcera l’émergence de nouvelles pandémies” », Mission pour la Science et la Technologie, 30 octobre 2020 : https://france-science.com/covid-19-la-pression-anthropique-grandissante-sur-lenvironnement-renforcera-lemergence-de-nouvelles-pandemies/.

11 Beatrice H. Hahn et al., « AIDS as a Zoonosis : Scientific and Public Health Implications », Science, no 287, 28 janvier 2000, p. 612.

12 Daniel Durosay, « Note sur le texte », Voyage au Congo, Le Retour du Tchad, dans Souvenirs et voyages, op. cit., p. 1219.

13 Catherine Coquery-Vidrovitch, Le Congo au temps des grandes compagnies concessionnaires, 1889-1930, Paris, Mouton & Co., p. 484.

14 Mario Azevedo, « The Human Price of Development: The Brazzaville Railroad and the Sara of Chad », African Studies Review, no 24.1, 1981, p. 4.

15 Joseph Conrad, Jeunesse, suivi de Cœur des ténèbres, trad. G. Jean-Aubry et André Ruyters, Paris, Gallimard, 1948, p. 111-112.

16 Gilles Sautter, « Notes sur la construction du chemin de fer Congo-Océan, 1921-1934 », Cahiers d’études africaines, no 7.26, 1967, p. 280, 277.

17 Conrad, op. cit., p. 105.

18 Gide, op. cit., p. 399.

19 Ibid., p. 404.

20 Ibid., p. 398-399.

21 Sautter, op. cit., p. 249.

22 Rita Headrick et Daniel R. Headrick, Colonialism, Health and Illness in French Equatorial Africa, 1885-1935, Atlanta, African Studies Association Press, 1994, p. 361.

23 Gide, Souvenirs et voyages, op. cit., p. 404.

24 Marc Allégret, Carnets du Congo. Voyage avec André Gide, éd. Daniel Durosay et Claudia Rabel-Jullien, Paris, CNRS Éditions, 1993, p. 119, 127.

25 Sautter, op. cit., p. 247.

26 Daniel Durosay, « Autour du Voyage au Congo. Documents », Bulletin des Amis d’André Gide, no 129, janvier 2001, p. 92.

27 Coquery-Vidrovitch, op. cit., p. 497.

28 Amit Chitnis et al., « Origin of HIV Type 1 in Colonial French Equatorial Africa ? », AIDS Research and Human Retroviruses, no 16.1, janvier 2000, p. 5-6.

29 Gao et al., op. cit., p. 440.

30 Daniel Vangroenweghe, Sida et sexualité en Afrique, trad. Jean-Marie Flémal, Bruxelles, Éditions EPO, 2000, p. 118.

31 Pépin, op. cit., p. 122.

32 Mirko D. Grmek, Histoire du sida, Paris, Éditions Payot, 1995, p. 245.

33 Chitnis et al., op. cit., p. 6.

34 R. Headrick et D. R. Headrick, op. cit., p. 63-64.

35 Chitnis et al., op. cit., p. 7.

36 Jean Suret-Canale, Afrique noire occidentale et centrale : l’ère coloniale, Paris, Éditions Sociales, 1964, p. 496.

37 Gide, op. cit., p. 689.

38 Suret-Canale, Afrique noire, op. cit., p. 516.

39 R. Headrick et D. R. Headrick, op. cit., p. 382.

40 Edward Hooper, The River : A Journey to the Source of HIV and AIDS, Boston, Little, Brown and Company, 2000, p. 681.

41 R. Headrick et D. R. Headrick, op. cit., p. 244.

42 Louis-Ferdinand Céline, Lettres et premiers écrits d’Afrique, 1916-1917, éd. Jean-Pierre Dauphin, Cahiers Céline, 4, Paris, Gallimard, 1978, p. 117.

43 Ibid., p. 110.

44 Chitnis et al., op. cit., p. 6.

45 Russel West, « Sleepers Wake : André Gide and Disease in Travels in the Congo », Clio Medica : acta Academia Internationalis Historiae Medicinae, Amsterdam, Editions Rodopi, 2000, p. 302.

46 Céline, op. cit., p. 92.

47 Michel Leiris, L’Afrique fantôme, Paris, Gallimard, 1981, p. 235.

48 Allégret, op. cit., p. 136.

49 Daniel Durosay, « Introduction », op. cit., p. 39.

50 Chitnis et al., op. cit., p. 5.

51 R. Headrick et D. R. Headrick, op. cit., p. 39.

52 Chitnis et al., op. cit., p. 6.

53 R. Headrick et D. R. Headrick, op. cit., p. 39.

54 Allégret, op.cit., p. 127.

55 Ibid., p. 39.

56 Pépin, op. cit., p. 172.

57 Ibid.

58 Allégret, op. cit., p. 156.

59 Ibid., p. 133.

60 Durosay, « Introduction », op. cit., p. 39.

61 Daniel Durosay, « Notice », op. cit., p. 1204.

62 Daniel Durosay, « Notes et variantes », ibid., p. 1235.

63 Ibid., p. 1240.

64 Ibid., p. 1235.

65 Daniel Durosay, « Notice », op. cit., p. 1200.

66 Gide, op. cit., p. 396.

67 Ibid., p. 396, 600, 416.

68 Ibid., p. 641.

69 Ibid., p. 586.

70 Ibid., p. 577.

71 Ibid., p. 589.

72 Ibid., p. 589.

73 Conrad, Jeunesse, op. cit., p. 109.

74 Gide, op. cit., p. 473.