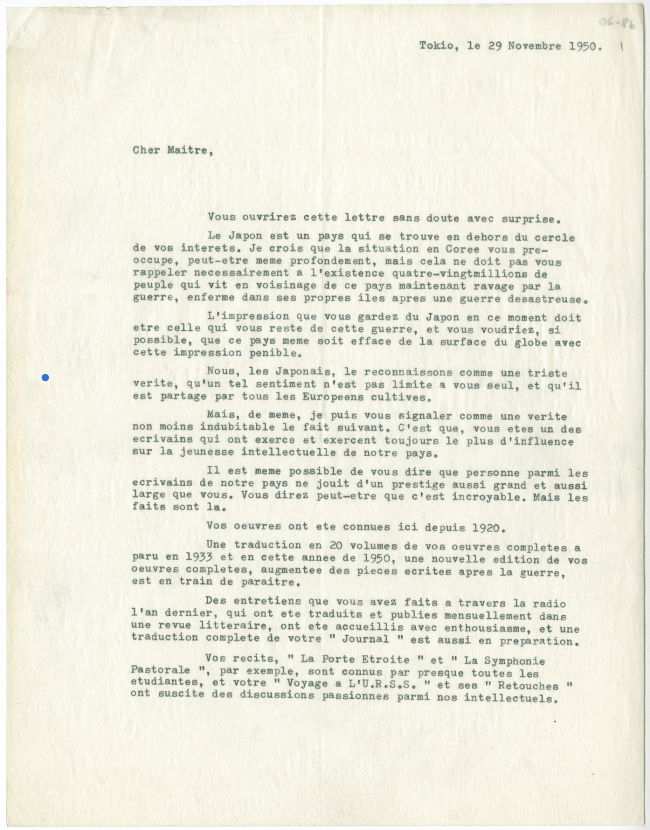

Nakamura Mitsuo à André Gide, le 29 novembre 1950.

Cher Maître,

Vous ouvrirez cette lettre sans doute avec surprise.

Le Japon est un pays qui se trouve en dehors du cercle de vos intérêts. Je crois que la situation en Corée vous préoccupe, peut-être même profondément, mais cela ne doit pas vous rappeler nécessairement à l’existence quatre-vingts millions [de personnes] de [ce] peuple qui vit en voisinage de ce pays maintenant ravagé par la guerre, enfermé dans ses propres îles après une guerre désastreuse.

L’impression que vous gardez du Japon en ce moment doit être celle qui vous reste de cette guerre, et vous voudriez, si possible, que ce pays même soit effacé de la surface du globe avec cette impression pénible.

Nous, les Japonais, le reconnaissons comme une triste vérité, qu’un tel sentiment n’est pas limité à vous seul, et qu’il est partagé par tous les Européens cultivés.

Mais, de même, je puis vous signaler comme une vérité non moins indubitable le fait suivant. C’est que, vous êtes un des écrivains qui ont exercé et exercent toujours le plus d’influence sur la jeunesse intellectuelle de notre pays.

Il est même possible de vous dire que personne parmi les écrivains de notre pays ne jouit d’un prestige aussi grand et aussi large que vous. Vous direz peut-être que c’est incroyable. Mais les faits sont là.

Vos œuvres ont été connues ici depuis 1920. Une traduction en 20 volumes de vos œuvres complètes a paru en 1933 et en cette année de 1950, une nouvelle édition de vos œuvres complètes, augmentée des pièces écrites après la guerre, est en train de paraître.

Des entretiens que vous avez faits à travers la radio, qui ont été traduits et publiés mensuellement dans une revue littéraire ont été accueillis avec enthousiasme, et une traduction complète de votre Journal est aussi en préparation.

Vos récits, La Porte étroite et La Symphonie pastorale par exemple, sont connus par presque toutes les étudiantes, et votre Voyage en U.R.S.S. et ses Retouches ont suscité des discussions passionnées parmi nos intellectuels.

Il y a peu de nos écrivains de [la] quarantaine qui n’ont pas lu dans [leur] jeunesse quelques-uns de vos ouvrages et n’en [aient] été en quelque sorte émus.

Nos jeunes gens d’aujourd’hui, vingt ans après leurs aînés, [vivent] cette même expérience, et dans vingt ans, il n’est pas impossible qu’un d’eux développe le thème des Faux-Monnayeurs et fasse sortir [le] roman de l’ornière d[u] réalisme.

Cette continuité de votre influence prouve que la popularité de vos œuvres au Japon ne vient pas d’une curiosité et d’un exotisme superficiels.

Il va sans dire que vous avez une renommée mondiale. Non seulement en Europe, mais à New York aussi bien qu’à Buenos Aires, les gens de la haute société s’empresseront [de] vous accueillir. Il n’y a pas de pareils salons de luxe au Japon. Mais je ne crois pas qu’il y ait un pays, hormis la France, ou vous êtes tenu en aussi haute estime par la masse intellectuelle et ouvrière qu’ici. Dans un certain sens, on est permis peut-être de dire que vous jouissez d’un prestige ici plus grand même qu’a la France. Il y a déjà dix ans que j’ai séjourné en France comme un étudiant, donc je ne suis pas en état de constater l’attitude envers vous du milieu académique français d’après-guerre. Mais les professeurs de nos universités collaborent pour traduire vos œuvres complètes, et un grand nombre de nos étudiants choisissent vos œuvres pour le sujet de leur thèse de doctorat.

Je crois que ces faits vous suggérant la profondeur de l’influence que vous exercez sur notre jeunesse et sur nos intellectuels. Vos paroles ne changeront pas peut-être leur[s] destiné[es], mais elles leur donneront la force de soutenir ce que le sort leur impose.

Donc, je voudrais en leur place vous poser quelques questions. Peut-être que vous trouviez ces questions un peu naïves, mais du moins elles sont faites de bonne foi.

La première est sur le futur de la culture européenne. Si nous considérons la situation mondiale d’aujourd’hui, cette question s’exprime par le doute sur la possibilité du développement futur de l’esprit de la recherche et de la création intérieurs qui est l’essence même de la culture européenne, dans [d’]autres climats.

Nous croyons que la valeur de cette culture réside dans son universalité, son humanité. Elles ont excité les désirs et les puissances actives de toute l’humanité, et partout où elle aspirait à une meilleure condition de sa vie, elle a été forcée d’adopter les idéals proposés par la culture européenne. Et en effet, cette culture nous apparaît aujourd’hui comme s’étant élargie jusqu’à se constituer la culture du monde. Mais en même temps, vivant comme nous sur les confins de l’Orient, entourés cependant par les produits de la culture européenne, il nous parait que ces produits ont perdu la vie dont ils doivent avoir été doués à leur origine, et assument des qualités abstraites tout inhumaines. La tyrannie des machines change à merveille les apparences de la vie humaine, mais exerce seulement une influence destructive quant à l’intérieur de cette vie. La tyrannie des machines rétrécit de jour en jour le pouvoir de l’homme de vivre selon son éthique intérieure, lui enlève cette échine morale, et le force à se conformer à toutes règles imposées d’en dehors, dénuant de toute signification le mot « sincérité ».

Nous croyons que, depuis la Renaissance du moins, un fort courant de non-conformisme se trouve au fond de l’esprit européen. La culture qui en résultait nous apparaît comme avoir été formée par un petit nombre d’individus qui ne se fiaient à personne autre qu’eux-mêmes, qui regardaient toutes choses avec leurs propres yeux, sentaient de leurs propres cœurs, et recherchaient jusqu’au bout les possibilités de leur moi — et par un public intelligent qui sait les apprécier toujours, il est vrai, un peu en retard. Mais l’union du conformisme avec la tyrannie des machines qui s’étend sur le monde entier d’aujourd’hui n’est autre chose que le contraire [de cette] caractéristique de la culture européenne.

Cette union barbare divise le monde d’aujourd’hui en deux blocs d’États bien puissants dont l’un domine notre vie et l’autre nous menace.

Je me rappelle le « Débat du Peuplier » entre vous et Barrès. Le peuplier de la culture européenne a été transplanté en deux « Nouveaux Mondes », et s’était transformé en un monstre mythologique, le champignon gigantesque de l’explosion atomique. L’ombre de ce monstre menace le monde entier, même l’Europe dont il naquit.

Sur ce point, vous et nous, vivant comme antipodes l’un a l’autre, nous trouvons malheureusement sur le même terrain.

Il ne m’apparaît pas donc qu’il [est] une question de place que de vous demander comment l’HOMME doit se comporter à la veille de l’accomplissement de la conquête du monde par l’union du conformisme avec les machines. Vous comprendrez sans doute nos sentiments en vous adressant cette question éternelle EN CE MOMENT.

Vous nous avez appris que le mot « sincérité » ne doit pas être employé légèrement. Vous êtes l'écrivain qui a fait de cette sincérité son propre bien, en poussant jusqu'au bout le moral intérieur de l'homme dans vos luttes avec le vulgaire, de par la voie de l'art le plus fin et la volonté la plus tenace.

Confrontés comme nous sommes par la destruction du genre humain entier, il nous paraît que la rédemption de l’âme, c’est-à-dire la recherche du BONHEUR de l’HOMME, soit une question qui demande un effort plus profond que des pronostics militaires et politiques.

Vous devez trouver cette lettre déjà trop longue. J’avais l’intention de vous poser encore des questions sur le futur du christianisme comme une religion mondiale, la relation entre le communisme et l’Évangile (car c’est parce que vous avez regardé le communisme comme une expérience dans la réalisation de l’esprit de l’Évangile que vous l’avez adopté, et c’est pour la même raison que l’U.R.S.S. vous a déçu), mais toutes ces questions se trouvent contenues dans la première, l’essentielle, que je vous ai posée.

Vous me permettrez de vous dire quelque chose sur moi-même avant de finir cette lettre. J’ai étudié à la Sorbonne il y a dix ans, et continue à étudier la littérature française en poursuivant en même temps mes travaux critiques et biographiques. Le mot que j’aime le plus parmi ceux que vous avez écrits est : « Il faut vouloir ce qu’on veut », que dit un des personnages des Faux-Monnayeurs.

Agréez, cher Maître, mes hommages les plus respectueux.

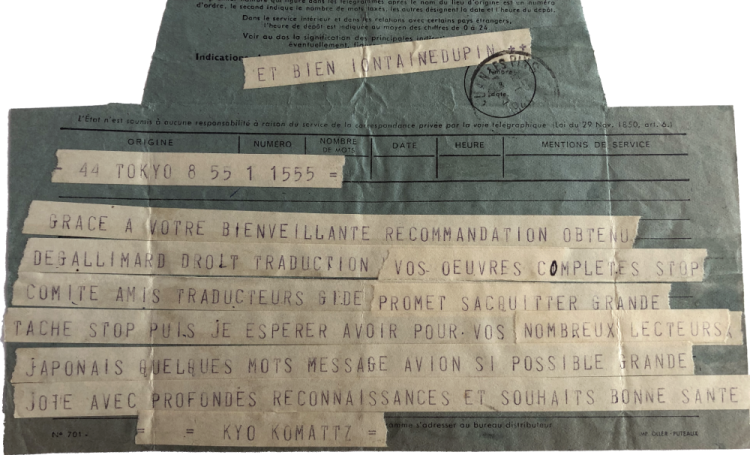

André Gide à Nakamura Mitsuo, le 2 janvier 1951

Cher Mitsuo Nakamura,

Votre longue et excellente lettre du 29 novembre m’est parvenue hier. Il me faut vous avouer que la joie apportée par les renseignements que vous me donnez sur l’accueil de mes livres au Japon, sur l’attention que prête à mes écrits un peuple avec qui je ne pensais point qu’un terrain d’entente morale et intellectuelle fût espérable, fût possible (et vous m’affirmez, à présent, avec preuves, qu’il est certain), cette joie profonde est accompagnée d’un sentiment très grave et proche de l’angoisse : c’est celui de la responsabilité. Vous avez certainement raison de remarquer que notre culture est le résultat même de la lutte du non-conformisme contre les instincts grégaires de l’humanité, le résultat du triomphe plus ou moins immédiat (et qui parfois se fait péniblement attendre) de quelques individus « qui ne se fiaient à personne d’autre qu’à eux-mêmes, qui regardaient toutes choses avec leurs propres yeux, sentaient avec leur propre coeur et recherchaient jusqu’au bout les possibilités de leur moi » ; vous ajoutez, fort judicieusement : « et d’un public intelligent qui sait les apprécier toujours, il est vrai, un peu en retard ». C’est là ce qui me faisait dire, en guise de conclusion à une conférence récente (Bruxelles, répétée au Liban) : « Le monde sera sauvé par quelques-uns. »

Lorsqu’il s’agit de vérités révélées, la ligne de conduite est simple : il n’y a qu’à écouter, à se soumettre, à suivre, quel que soit le dogme enseigné. C’était, c’est le mot d’ordre du fascisme en quelque pays que ce soit : « Credere, oboedire, combattere ». J’ai vu les murs italiens couverts des affiches reproduisant ce mot d’ordre. Nous avons vu à quels abattoirs cela menait des peuples entiers. Nous continuons à le voir. Mais il est si reposant, si confortable, de fournir ainsi à la masse non-pensante, à l’immense majorité des hommes, des raisons, en apparence très généreuses, de se dévouer. La moindre interrogation paraît impie, qui invite l’homme à relever le front et à (se) demander : « Croire à quoi ? Obéir à qui ? Combattre quoi ? » Et pourtant le salut de chacun de nous (et de chaque peuple) est là : dans l’interrogation, le scepticisme. À parler franc, je crains que, pour un long temps, toutes ces volontaires incertitudes ne soient maîtrisées par la force et que tout ce qui faisait notre culture qui (je le vois d’après votre lettre) est la vôtre aussi (de sorte que l’on peut parler d’une manière beaucoup plus générale qu’on n’osait encore le faire hier), — que la culture humaine ne soit en grand péril.

Hélas ! je suis trop vieux, trop fatigué, pour répondre aussi longuement et explicitement que je le voudrais aux anxieuses questions de votre lettre. J’écrivais, je ne sais plus trop où, mais il y a bien longtemps : « Nous sommes semblables à qui suivrait, pour se guider, un flambeau que lui-même tiendrait en mains. » Cette image me paraît, encore aujourd’hui, excellente, car elle porte en elle-même sa critique : elle ne cherche pas à dissimuler ce que l’individualisme comporte nécessairement d’imprudent. C’est pourtant à lui que je me rattache ; c’est en lui que je vois un espoir de salut. Car si je reste fort embarrassé pour préciser ce vers quoi je me dirige et ce que je veux, du moins je veux déclarer avec certitude ce que je ne puis consentir à admettre et contre quoi je proteste : c’est le mensonge. Et je crois que c’est de mensonge que nous risquons de mourir étouffés, qu’il vienne de droite ou de gauche, qu’il soit politique ou qu’il soit d’ordre religieux, et j’ajoute : qu’on s’en serve envers les autres ou envers soi-même et parfois alors quasi inconsciemment. Je crois que la haine du mensonge nous offre un point d’appui, une sorte de contrefort, de plateforme où nous devons pouvoir nous retrouver et nous entendre. Ce que j’en dis n’a sans doute l’air de rien, mais me paraît d’une grande importance, ainsi qu’il paraissait à Descartes. J’y vois tout un programme et une possibilité de salut. Dans quelque pays et sous quelque régime que ce soit, l’homme libre (et fût-il enchaîné), l’homme que je suis, l’homme que je veux être et digne de s’entendre avec vous, c’est celui qui ne s’en laisse pas accroire, l’homme qui ne tient pour certain que ce qu’il a pu contrôler.